PAGI ITU langit biru cerah. Pohon ketapang masih berdiri tegak menyapa anak-anak berseragam putih-biru. Hilir mudik kendaraan menurunkan satu per satu siswa berseragam. Langkah ringan mereka disapa oleh gerbang kokoh putih bersih. Gerbang pengantar cita-cita mereka. Cita-cita yang digantungkan setinggi langit. Begitulah yang didengungkan di telinga mereka sedari kecil.

“Ming, sini sebentar!”

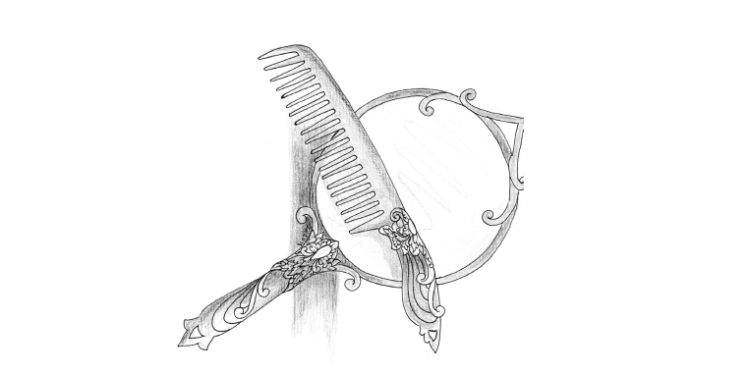

Suara Bapak menghentikan langkahku yang tinggal separuh mencapai gerbang. Dia mengeluarkan sisir mungilnya. Sisir andalan yang selalu berada di saku kemejanya yang lusuh dimakan usia. Sama seperti wajahnya yang penuh guratan menandakan asam garam yang sudah lama dia kecap. Terlihat lebih tua dari usia yang sebenarnya. Menunjukkan betapa keras perjuangannya selama ini. Tapi aku, setiap kali aku melihat sisir itu, hatiku menciut.

“Sudahlah, Pak. Aku sudah rapi, tak perlu disisir lagi!” Aku mengelak dengan halus.

“Ah sedikit saja. Ini ponimu berantakan!” tukasnya.

Dengan lembut Bapak menata poniku yang berterbangan tadi sewaktu aku berboncengan.

Bapak selalu mengeluarkan sisir kecil berwarna hijau yang cukup masuk ke dalam sakunya itu. Sejak aku mulai mengenal sekolah, ia selalu menata rambutku sebelum aku berjumpa dengan teman ataupun guru. Jika sisir itu belum keluar dari sakunya, seolah-olah ada yang kurang dalam penampilanku di sekolah.

Ya, Bapak memang selalu mengatur semuanya. Di rumah, ia mulai menyiapkan seragamku, menata bekal makan siangku, hingga membimbing tugas rumahku. Tapi, kadang aku risi. Aku sekarang sudah kelas 1 SMP. Tanda-tanda kegadisanku mulai muncul. Aku bisa menata sendiri penampilanku.

Dan, rasa ini mulai berwarna-warni muncul dalam benakku. Terkadang pandangan-pandangan teman atau orang yang lalu-lalang di hadapan kami membuatku tidak nyaman. Apa salahnya, seorang bapak menyisir rambut anak perempuannya? Seolah ingin menjawab lirikan-lirikan mereka. Apakah hanya seorang ibu yang pantas menyisir anak perempuan.

Ah, menyebut ibu rasanya lidahku kelu. Ibu yang kuharapkan sangat jarang bisa kutemui. Semenjak kepergiannya ke luar negeri untuk membiayai pendidikan kami, bapaklah yang berupaya sekuat tenaga dan pikiran untuk membimbing kami. Dia yang terbangun sebelum mentari.

Dia yang berkutat dengan panci dan wajan di dapur kecil kami sekadar menggoreng telur atau tempe. Namun, sarapan itulah yang mampu memberi kami tenaga sampai bel pulang berbunyi. Dia pulalah yang menyiapkan perlengkapan seragamku dan adikku. Sebelum kami tergesa-gesa keluar dari kamar mandi dan berpakaian. Dia pula yang setia mengantarku menuju gerbang sekolah ini dan berusaha untuk menjemputku tepat waktu.

Aku adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Kakak tertuaku kini di bangku perguruan tinggi jurusan ekonomi. Dia berencana untuk menjadi wiraswastawan yang sukses dan bisa membantu perekonomian keluarga kelak. Kakak keduaku memilih sekolah kejuruan.

Dia berpikir dengan mengambil jurusan teknik, dia bisa membuka usaha bengkel setamat sekolah nanti dan mampu mendatangkan rupiah. Belum terpikirkan olehku apa cita-citaku nanti. Pernah terbesit keinginanku untuk mencari sekolah perhotelan nanti. Tapi aku ingat ibu. Dia yang pergi meninggalkan kami untuk meraup dollar di belahan dunia sana. Meninggalkan keluarga. Niatku kuurungkan.

Pagi itu hatiku ceria. Aku ke sekolah menggendong tasku tanpa beban. Seperti biasa sebelum aku mencapai gerbang. Bapak memanggil dan menyisir poniku. Aku pasrah membiarkannya dengan kebiasaannya. Mungkin dengan itu, bapak akan lebih ringan melepasku.

Setelah itu dia pun berlalu. Bapak berangkat ke tempatnya bekerja. Tempatnya tak jauh dari sekolahku. Sehingga dia bisa menjemputku kembali sepulang sekolah. Atasan di tempatnya bekerja tentu sangat berbaik hati. Ia bisa mengijinkan pekerjanya bolak-balik ke luar kantor untuk mengerjakan urusan pribadi. Hasil kerja bapak memang jauh berbeda dari penghasilan ibu. Tapi, bapak menekuni pekerjaan itu. Dan, aku mengaguminya.

Memasuki ruangan yang menampung 30 siswa itu, aku merasa ganjil. Pandangan beberapa teman seolah sedang menggunjingkanku. Tapi aku tak menggubrisnya. Kuletakkan tasku di kolong bangku. Teman dudukku tersenyum menyapa.

“Hai, diantar Bapak tadi?”

Belum sempat kumenjawab pertanyaan temanku. Temanku yang lain bergumam.

“Itu lho anak papa!”

Aku terkesiap. Baru kali ini Dewi menudingku seperti itu. “Kenapa Wi?” tanyaku dengan menahan gemuruh di dada.

“Tak ada. Anak papa sering diantar dan disisir papa!” kata Dewi.

“Apa salahnya dengan itu?” Aku tak tahan lagi.

Sri sahabatku menarikku kembali ke bangkuku. “Sudah jangan diladeni, Mang!”

Aku menentramkan napasku. Sekejap kemudian bu guru memasuki kelas kami yang sempat menegang tadi. Aku kerahkan konsentrasiku menyimak pelajaran guru. Aku tak ingin menyia-nyiakan harapan orang tuaku.

Kami harus terbiasa dengan ketiadaan ibu di rumah selama kurang lebih delapan bulan lamanya. Aku tak menyalahkan ibu. Aku terkadang iri melihat kebersamaan ibu dan anak, bahkan aku pernah merasa benci ketika aku melihat ibu dan anak berpakaian serasi dan mereka berusaha menyamakan diri hingga ke pernak-pernik kecil.

Aku terkadang berpura-pura mendengarkan ketika teman-temanku membicarakan ibunya. Lalu, apa yang harus kuceritakan kepada temanku tentang sosok ibu. Dia yang hanya beberapa kali menelepon dalam sebulan. Dia yang mengantarkan salam dollarnya setelah beberapa bulan. Dia yang berkabar melalui foto dari akun media sosial kakak tertuaku.

Aku yang kecewa tak bisa memberikan sesuatu atau memeluknya di Hari Ibu atau di ulang tahunnya. Ah, rasa ini begitu mendera. Tapi ibu adalah pahlawan kami. Karena ibu, dapur kami selalu bisa mengepul. Karena ia pulalah, kakakku bisa mengenyam pendidikan yang layak.

Aku tak pantas marah kepada Dewi tadi pagi di sekolah. Dia benar. Bahwa aku anak papa. Dia hanya melihatku selalu bersama bapak. Bahkan dia mengamatiku diam-diam di gerbang sekolah. Beberapa dari temanku beranggapan aku tak punya ibu. Ingin aku berteriak. Hai, teman-teman. Ibuku sedang berjuang menghidupi keluarga kami.

Ia memeras keringat di negara lain untuk membiayai sekolahku. Ia banyak berkorban demi kami. Ahh, untuk apa, mereka tak peduli. Ada bulir bening mengalir dari sela mataku. Aku menyekanya. Tiba-tiba rinduku pada ibu melanda. Aku ingin memeluknya dan kutumpahkan segala rasa di dadanya. Jika semua itu kulimpahkan pada bapak, apakah dia mampu.

Aku hanya terdiam ketika wali kelasku menanyakan kehadiran ibu atau bapakku dalam pertemuan orang tua siswa beberapa bulan lalu. Kuminta bapak memenuhi kehadirannya dalam rapat orang tua siswa. Tapi, ia harus rela korannya tak terjual dalam sehari itu. Hingga akhirnya aku harus memohon maaf atas absennya orang tuaku. Aku hanya menunduk. Ibu wali kelas berharap besar kali ini orang tuaku tak absen.

“Ibu harap orang tuamu meluangkan waktu untuk pertemuan kali ini. Sekaligus ada yang ingin ibu bicarakan secara pribadi!”

Bu Guru menyodoriku secarik surat.

“Baik, Bu, akan saya sampaikan.”

Hari itu, Bapak bersiap-siap seperti kebiasaannya mengantarku ke sekolah. Jam di dinding belum menunjukkan pukul enam. Dia masih memastikan perlengkapan sekolahku siap dibawa. Aku memandang cermin 50 centimeter itu dan terpaku seperti ia terpaku di dinding. Beralih pada sisir tergantung di sebelahnya. Bapak, batinku menyebut. Inilah saatnya aku mengharapkannya. Setidaknya aku menyampaikan keinginanku. Mungkin saja ia mau memenuhi keinginanku dan menghadiri undangan sekolah.

Aku menghambur ke dapur kami yang sederhana. Dia berkonsentrasi pada gorengan di wajannya.

“Bapak, bisakah aku meminta sesuatu?”

Bapak mematikan kompornya dan meniriskan gorengannya. “Ya, ada apa Ming?”

Kata demi kata terangkai dalam benakku. Aku tak mau membebaninya lagi. Hidup kami sudah pekat seperti minyak gorengan dalam wajan itu.

“Minggu depan ada pertemuan orang tua di sekolah, apa Bapak bersedia datang ke sekolah?”

Aku tak mau dahinya mengkerut seperti gorengan itu.

“Bapak akan usahakan Ming, pertemuan tentang apa ya?”

Seketika itu aku ingin melonjak senang. “Sepertinya tentang program baru sekolah dan uang komite, Pak. Wali kelas komang juga ingin membicarakan sesuatu!”

“Baiklah, tidak masalah. Bapak akan mohon izin nanti kepada manager pemasaran.”

“Makasi ya Pak.” Aku memeluknya. Sutil di genggamannya hampir saja terlepas.

“Lho, ada apa ini? Sepertinya kita lama tak berjumpa!”

“Tidak, Bapak, aku kira Bapak tidak bisa menghadirinya.”

“Tenang saja Bapak akan selalu ada untuk kalian. Jadi Ibu pun Bapak siap!”

Hatiku tersenyum. Aku harus bisa menerima keadaan ini apa adanya. Dan, aku tak ragu lagi sisir Bapak menyisiri helai demi helai rambut ini. Menguatkanku bahwa di sisir itu ada kelembutan ibu di sana. [T]

- Catatan: Cerpen ini diambil dari buku antologi cerpen Bintang Berpijar terbitan Mahima Institute Indonesia (2019)

[][][]