KARYA patung Wayan Setem bertajuk Kapitalosen. Istilah ini dicetuskan oleh sejarawan lingkungan Jason W. Moore yang mengkritik Antroposen dengan mengalihkan fokus dari manusia secara keseluruhan ke kapitalisme sebagai sistem historis yang mendorong kerusakan lingkungan. Jika Antroposen menunjukkan jejak lingkungan manusia, Kapitalosen menggarisbawahi premis ekonomi dan politik dari krisis iklim saat ini, yang terkait dengan perampasan kolonial jangka panjang dan eksploitasi ‘alam murah’.

Perspektif ini, merupakan pengejaran keuntungan dan pertumbuhan kapitalisme yang tiada henti. Selain itu, mengharuskan eksploitasi sumber daya alam, tenaga kerja murah, dan tanah. Pada sisi lain, perluasan industri, ekstraksi bahan bakar fosil yang tak terkendali, dan komodifikasi alam bukan sekadar aktivitas manusia, tetapi keharusan ekonomi menurut logika kapitalis. Kerangka pikir Kapitalosen, menyoroti bagaimana struktur kapitalisme melanggengkan kerusakan lingkungan melalui ketidaksetaraan ekonomi dan kekuatan perusahaan.

Persoalan kerusakan ekologi di Bali, tandas Wayan Setem. tidak hanya terjadi atas reaksi aktivitas perubahan alam, melainkan juga disajikan dengan desakan kapitalisme. Hal ini menunjukkan titik utama kerusakan lingkungan bukanlah suatu yang terjadi begitu saja atau sebuah kecelakaan belaka, melainkan kesengajaan kapitalisme.

Karya Setem, “Patung 2 Babi,” ini memang dapat dianalisis melalui lensa Kapitalosen, yang menyoroti kapitalisme sebagai pendorong utama kerusakan lingkungan. Patung ini, dengan detail yang rumit dan pola-pola kecil di seluruh permukaannya, mencerminkan kompleksitas dampak kapitalisme terhadap lingkungan.

Pola-pola tersebut dapat diinterpretasikan sebagai representasi dari jaringan eksploitasi sumber daya alam, tenaga kerja murah, dan tanah yang saling terkait. Babi dengan fitur yang dilebih-lebihkan, seperti mata besar dan moncong yang menonjol, mungkin mengkritik sifat kapitalisme yang serakah dan tidak terkendali.

I Wayan Setem, “Mengeringkan Tradisi”, Instalasi Mix Media

Dalam konteks Bali, patung ini juga dapat merefleksikan bagaimana kapitalisme telah memengaruhi ekologi lokal. Desakan kapitalisme, seperti pembangunan pariwisata yang masif dan eksploitasi sumber daya alam, sering kali mengabaikan keseimbangan ekologi dan budaya lokal. Dengan demikian, karya ini tidak hanya menjadi kritik terhadap kapitalisme global tetapi juga terhadap dampaknya yang spesifik di Bali.

Melalui perspektif Kapitalosen, “Patung 2 Babi” dapat dilihat sebagai pengingat visual akan bagaimana struktur kapitalisme melanggengkan kerusakan lingkungan, baik secara global maupun lokal. Karya ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan antara kerakusan ekonomi dan kehancuran ekologi.

Seperti kita ketahui, dalam seni rupa, estetika berfokus pada keindahan dan pengalaman visual. “Patung 2 Babi” dapat dianalisis dari segi bentuk, tekstur, dan komposisi. Misalnya, apakah patung ini menggunakan teknik cor bahan barang bekas? Bagaimana penggunaan ruang dan volume dalam karya ini? Apakah patung ini memiliki elemen yang menarik perhatian, seperti proporsi yang dilebih-lebihkan atau detail yang rumit? Semua ini berkontribusi pada pengalaman estetis penikmat

Sementara itu, pendekatan Semiotika mempelajari tanda dan simbol pada karya seni. Dalam konteks ini, babi dapat dilihat sebagai simbol kerakusan atau konsumsi berlebihan. Detail pada patung, seperti ekspresi wajah atau posisi tubuh, mungkin menyampaikan pesan tertentu tentang sifat manusia atau kritik terhadap kapitalisme. Interpretasi ini bergantung pada hubungan antara bentuk visual dan makna yang ingin disampaikan oleh perupanya.

Seni rupa, juga dapat dianalisis berdasarkan konteks sosial, budaya, dan sejarah. “Patung 2 Babi” mungkin mencerminkan kondisi lingkungan atau ekonomi di Bali, seperti dampak kapitalisme terhadap ekologi lokal. Dalam hal ini, karya seni menjadi medium untuk menyampaikan kritik sosial atau refleksi budaya. Misal kita menggabungkan beberapa pendekatan ini, kita dapat memahami “Patung 2 Babi” sebagai karya seni, tidak hanya memiliki nilai estetika – tetapi juga makna simbolis dan relevansi kontekstual. Oleh karenanya, perkenankan saya memberi istilah ‘satire visual’ pada karya tri matra Wayan Setem ini.

I Wayan Setem, “Kapitalosen 2”, Mix Media, Sampah Plastik dan Bubur Kertas

Yang cukup menarik perhatian saya, adalah karya trimatra Wayan Setem yang bertajuk “Mengeringkan Tradisi”. Karya trimatra ini menonjolkan esensi seni tiga dimensi, dimensi panjang, lebar, dan tinggi – yang memungkinkan penikmat mengapresiasi bentuk dari berbagai sudut pandang. Sebagai karya trimatra, objek tersebut tidak hanya berdiri sebagai gambar datar, melainkan mengukir ruang dan volume yang membuat interaksi visual menjadi lebih intens dan mendalam.

Karya “Mengeringkan Tradisi” ini memadukan objek-objek tradisional dan modern yang dihadirkan dalam format trimatra, yakni sebuah instalasi tiga dimensi yang mengajak penikmat untuk menyaksikan dan mengeksplorasi ruang dari berbagai sudut. Secara visual, karya ini menampilkan beberapa elemen utama: Hanger (gantungan baju) dan topeng tradisional yang berwarna putih dan dari hidung ke bawah berwarna lain, serta helai rambut hitam panjang yang tergantung pada gantungan baju tersebut.

Topeng-topeng dengan aneka ragam ekspresi itu, menjadi simbol dari kekayaan budaya serta dinamika upacara atau ritual masa lalu. Sedangkan rambut yang panjang dan hitam melambangkan keberlangsungan, kenangan, atau bahkan penanda waktu yang terus berjalan, dan menghadirkan suasana magis. Sedangkan objek ‘hanger’, yang lazim terlihat dalam lingkungan urban dan rumah tangga modern, berperan sebagai ikon modern yang sangat kontras dengan nilai-nilai dan elemen tradisional yang diusung oleh karya tersebut

Penempatan hanger dalam karya ini seakan mengkritik dominasi budaya konsumer dan industrialisasi yang cenderung “mengeringkan” tradisi — yaitu mengikis keaslian, kedalaman spiritual, dan keramah-tamahan nilai-nilai lokal yang pernah hidup melalui ritual, kesenian, dan ekspresi budaya yang lebih alamiah. Dengan demikian, hanger muncul sebagai representasi visual dari penjajahan modernitas yang menekan dan mengubah tradisi menjadi sesuatu yang datar dan terstandardisasi.

Karya ini terdiri atas 23 unit sculptural yang masing-masing memiliki bentuk hitam melengkung dengan tekstur yang kuat, menyerupai rambut atau bulu. Tekstur semacam ini memberikan nuansa alamiah dan dinamis, seolah-olah setiap unit memiliki “kehidupan” tersendiri. Aksen emas berupa band yang menghiasi basis silinder tiap unit menambahkan elemen kemewahan dan keagungan. Warna emas sering diasosiasikan dengan nilai-nilai spiritual dan simbolisme keabadian dalam berbagai tradisi. Hingga, hadirnya elemen tersebut bisa menimbulkan ‘pembacaan’ mendalam mengenai identitas budaya (yang sedang di keringkan) atau mistisisme absurd dalam karya tersebut. Bentuk yang bersifat elongasi memberikan kesan gerakan yang terhenti, menciptakan ketegangan antara kekakuan dan fluiditas. Ini bisa mengundang penafsiran bahwa Wayan Setem ingin menyajikan persoalan ‘mengeringkan tradisi’ lewat ‘satire visual’.

Menurut interpretasi saya, karya Mengeringkan Tradisi ini mengundang kita untuk merenungi bagaimana nilai-nilai serta ekspresi budaya yang telah lama hidup dan berkembang kini tampak mengalami “pengeringan” atau penurunan esensi. Secara konseptual, istilah “mengeringkan” bisa dilihat sebagai metafora yang tajam—menggambarkan proses di mana tradisi yang dulu kaya warna, ritual, dan dinamika kini tersaji dalam bentuk yang tampak tereduksi, terfragmentasi, atau kehilangan taksunya. Karya ini sedang mengkritisi arus modernisasi yang sering kali mengikis dan mengubah nilai-nilai budaya tanpa memberikan ruang bagi upaya regenerasi dalam pemahaman makna.

Saya yakin, karya ini tidak hanya sebuah pameran estetis untuk konsumsi visual di era modern – namun masih ada kemungkinan untuk menghidupkan kembali kenangan dan makna tersebut secara autentik. Dengan demikian, karya yang bisa dikategorikan eco art ini tidak hanya bersifat dekoratif, melainkan juga merupakan undangan untuk dialog mendalam mengenai relevansi budaya di tengah globalisasi dan modernitas .

Jika hendak memadankan kreatifitas ‘eco art’ Wayan Setem, maka saya anggap kekaryaan dan gagasan Setem berdekatan dengan pematung Inggris, Michelle Reader. Kreatifitasnya juga berorientasi ke ekologi. Ia acap berkarya dengan bahan-bahan yang didaur ulang dalam menciptakan patung-patung figuratif yang unik. Tema utama karya Michel adalah alam dan manusia. Sama seperti Setem, selain mengedepankan proses kreatif yang inovatif, karya-karya Michelle Reader juga kerap mengangkat narasi tentang kritik sosial terhadap kebiasaan konsumtif, pemborosan dan kerusakan alam oleh ulah manusia.

Michelle, dengan menggunakan bahan yang berasal dari limbah industri dan everyday waste – tidak hanya menciptakan objek estetis, namun juga menyisipkan pesan penting. Pesannya, mengenai bagaimana setiap material memiliki potensi untuk diubah menjadi karya seni yang bernilai. Sama dengan karya Setem, patung-patung Michell juga memberikan pandangan kritis tentang bagaimana masyarakat modern melakukan perusakan pada alam, serta menghasilkan limbah dalam jumlah besar.

I Wayan Setem, “Kapitalosen” 1, Mix Media, Sampah Plastik dan Bubur Kertas

Pendekatan kontekstual dalam karya Setem maupun Michelle juga menarik untuk diperhatikan. Sering kali, material yang dipilih memiliki hubungan langsung dengan subjek atau klien yang diwakili, menambahkan lapisan personalisasi dan kultural pada patung-patung mereka. Hal ini membuat setiap karya, tidak hanya sebagai pernyataan estetika, tetapi juga sebagai refleksi dari identitas dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Karya Michelle Reader maupun Setem, dengan demikian, menjadi jembatan antara keindahan visual dan pesan-pesan mendalam tentang tanggung jawab kita terhadap alam dan sumber daya yang semakin terbatas.

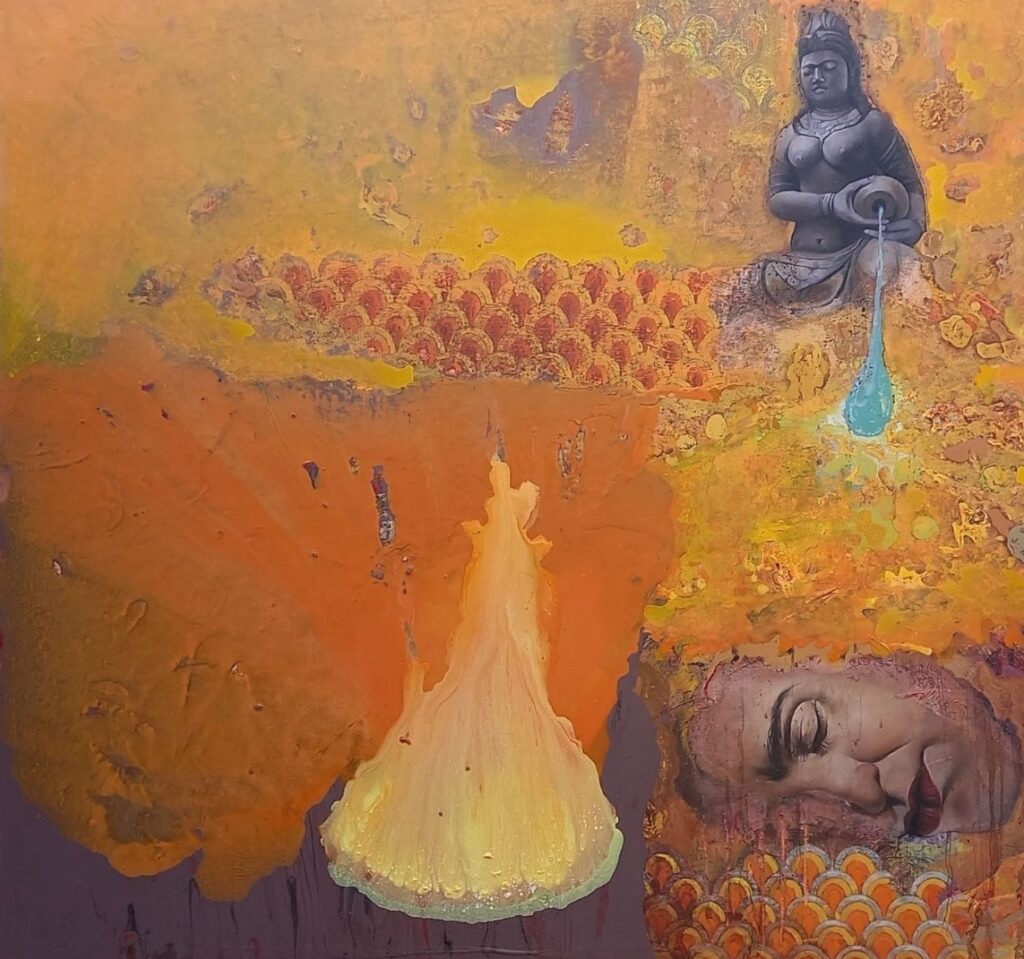

Lebih lanjut, saya tertarik menilik karya dwi matra Wayan Setem, yakni karya lukisnya yang bertajuk Tetes air kehidupan. Karya lukis berukuran 160 x 140 cm berbahan Akrilik di atas kanvas ini merupakan karyanya yang dibuat tahun 2023. Karya Setem ini, menurut saya memiliki beberapa kemiripan dengan karya-karya Marc Chagall, terutama dalam hal penggunaan warna yang intens dan elemen simbolik yang kaya. Berikut beberapa poin perbandingan antara keduanya: Seperti Chagall, Setem menggunakan palet warna yang vibran untuk menciptakan atmosfer yang mendalam dan emosional pada karyanya. Misalnya, dalam karya Setem terdapat figur yang meneteskan cairan biru dan elemen api yang mengandung nuansa mistis.

Chagall juga terkenal dengan paduan warna cerah yang menciptakan dunia surealis, sekaligus menyampaikan kehangatan dan keajaiban yang terasa hampir seperti mimpi. Kedua seniman sangat mengandalkan simbolisme untuk menghadirkan narasi yang lebih dari sekadar visual. Pada karya Setem, elemen air seringkali menjadi metafora untuk kehidupan, transformasi, dan keseimbangan antara dinamika dan ketenangan. Marc Chagall, di sisi lain, menggabungkan elemen-elemen dari cerita rakyat, kenangan masa kecil, dan identitas kultural—sebagaimana terlihat dalam lukisan-lukisannya yang memadukan figur terbang, hewan, dan latar surealis. Meskipun keduanya mengusung unsur spiritual, Chagall lebih kental dengan nuansa nostalgia dan warisan budaya, sementara Setem menawarkan pendekatan yang lebih kontemporer dan filosofis.

Teknik ekspresif yang diterapkan oleh keduanya juga menambah dimensi emosional dalam karya mereka. Setem dengan sapuan kuas yang kuat dan lapisan tekstur memberikan kesan dinamis dan penuh gerakan, sedangkan Chagall dikenal dengan goresan lembut yang membangkitkan rasa khayalan dan keajaiban. Perbedaan teknik ini mencerminkan latar belakang budaya dan periode yang berbeda, namun sama-sama mengajak penikmat seni merasakan emosi melalui visual.

Pada intinya, meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam penggunaan warna, simbolisme, dan penciptaan suasana magis, karya Setem dan Marc Chagall tetap berkembang dari konteks dan pengalaman yang berbeda. Karya Chagall sangat dipengaruhi oleh identitas budaya, kenangan masa kecil, serta cerita rakyat yang kental, sedangkan karya Setem cenderung mengangkat tema-tema kehidupan modern dengan sentuhan filsafat mendalam tentang dualitas dan transformasi.

Pada karya ini, Setem menggunakan teknik ekspresif dengan sapuan kuas yang tegas dan lapisan tekstur yang bervariasi, sehingga menghadirkan kesan gerak dan hidup. Teknik impasto – pengaplikasian cat secara tebal pada kanvas, memberikan dimensi yang nyata dan menonjolkan kekhasan setiap detail tetesan. Pendekatan ini tidak hanya menambah kedalaman visual, tetapi juga mencerminkan dinamika alam yang terus berubah, mengingatkan kita bahwa hidup adalah rangkaian momen yang saling terhubung melalui ritme waktu dan pergerakan.

Dalam konteks budaya dan filosofis, Tetes Air Kehidupan menyarankan gagasan bahwa sumber kehidupan tidak hanya hadir secara fisik melalui air, melainkan juga identik dengan perjalanan pencarian makna dan keseimbangan batin. Karya ini sejalan dengan tradisi pemikiran Timur yang menekankan keharmonisan antara alam dan manusia. Dengan menggabungkan unsur alam dan teknik modern, Setem berhasil menyampaikan pesan kritis tentang pentingnya menjaga keseimbangan – baik dalam konteks lingkungan maupun dalam kehidupan spiritual dan emosional manusia.

Lantas apa itu pesan kritis Setem? Air dalam karya ini tidak hanya mewakili vitalitas dan pembaruan, tetapi juga dapat dilihat sebagai metafora dari sumber daya yang sangat berharga namun kerap dieksploitasi. Di banyak destinasi pariwisata, terutama yang kaya akan keindahan alam, air sering kali menjadi komoditas yang dikelola secara intensif, kadang hingga pada titik kelangkaan. Dengan menghadirkan tetes air sebagai pusat simbolik, Setem mungkin mengajak penikmat untuk merenungkan bagaimana sumber-sumber alam—yang seharusnya menopang kehidupan—bisa tergerus oleh praktik industri (akomodasi?) yang tidak berkelanjutan.

I Wayan Setem “Tetes Air Kehidupan”, 2023, Acrylic on Canvas, 140 x 160

Mari kita perhatikan dengan baik, teknik penggunaan warna dan tekstur dalam karya ini menonjolkan dualitas antara keindahan alam yang alami dan tekanan komersial yang mencoba mengambil alih. Latar belakang dengan nuansa hangat dapat mewakili dinamika modernitas serta eksploitasi ekonomi, sedangkan tetesan air yang murni dan berkilau berfungsi sebagai pengingat akan esensi kehidupan yang seharusnya dilestarikan. Interpretasi ini menyiratkan bahwa di balik gemerlap industri pariwisata, terdapat realitas yang harus diwaspadai—yakni kerusakan terhadap lingkungan dan hilangnya keseimbangan alam, atau kelangkaan air dikemudian hari.

Melalui simbol dan komposisi visual yang kaya, karya ini juga dapat diartikan sebagai sindiran terhadap industri pariwisata yang kerap mengutamakan keuntungan ekonomi di atas keberlanjutan ekologis. Pemanfaatan sumber daya alam, seperti air, hanya sebatas simulakrum jika dibandingkan dengan betapa esensialnya alam tersebut bagi kehidupan. Dengan demikian, kritik yang dilontarkan tidak hanya menyoroti masalah lingkungan, tetapi juga kecenderungan konsumerisme berlebihan yang sering tampak dalam pembangunan dan pengelolaan akomodasi pariwisata yang kurang bijak.

Setem mungkin juga mengajak penikmatnya merenungkan berbagai aspek kehidupan modern, seperti hubungan manusia dengan alam, tantangan keberlanjutan, dan nilai-nilai spiritual yang seringkali terpinggirkan oleh kemajuan ekonomi. Dengan demikian, membaca karya Tetes Air Kehidupan sebagai suatu bentuk kritik halus terhadap industri pariwisata, khususnya pada dunia akomodasi, adalah salah satu pendekatan interpretatif yang valid. Pendekatan ini menawarkan wawasan tentang bagaimana eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan komersial bisa mengeringkan “tetes air kehidupan” yang esensial bagi keberlangsungan hidup dan lingkungan. Wayan Setem, memang piawai menggagas ‘satire visual’. [T]

- Sejumlah referensi diambil dari sejumlah sumber

Penulis: Hartanto

Editor: Adnyana Ole

- BACA JUGA

![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)