HATI-HATI, kalau tak kuat iman, jangan merantau ke pedalaman Kalimantan. Bisa-bisa kau tak pernah kembali ke desamu. Apa sebabnya? Apalagi kalau bukan godaan gadis Dayak atau korban santet dukun Dayak yang mengerikan.

Demikianlah desas-desus dari mulut ke mulut yang terdengar oleh telinga dokter Gede ketika ia punya keinginan untuk mengabdi ke daerah sangat terpencil di pedalaman Kalimantan Timur, saat itu.

“Tidakkah Bli Gede khawatir dengan segala cerita itu, Bli?” Si Ketut, adik terkecil Dokter Gede terus mendesak kakaknya.

“Hahaha, itu cuma gosip. Kabar burung, jangan mudah percaya, Tut.” Dokter Gede menanggapi desakan adiknya sambil tersenyum.

Dokter Gede mengemasi barang-barangnya. Besok ia harus sudah berangkat ke Kalimantan Timur, memenuhi tugasnya sebagai dokter daerah terpencil selama kurang lebih dua tahun.

“Tapi, apa pun itu, pasti selalu ada sebabnya, Bli. Tak mungkin kabar itu muncul begitu saja kan?” kata Ketut.

“Itu kembali ke kita-kita saja, Tut, ke masing-masing orangnya. Kalau betul semua yang ke sana tak bisa kembali, tak mungkin pemerintah menugaskan kita ke sana kan?” kata Dokter Gede. Kakak yang penyabar itu terus menenangkan adiknya.

Ketut diam, memandang kakaknya.

“Kalau kita jahat, di kampung sendiri pun bisa celaka. Tak usahlah jauh-jauh ke pedalaman Kalimantan cari celaka. Di sini juga bisa, hehehe.” Kata Dokter Gede.

Jelas sekali si bungsu begitu menyayangi kakaknya. Apalagi mereka berasal dari keluarga petani miskin, yang bagai mimpi, si sulung bisa menamatkan sekolah kedokteran.

Si Ketut, nama lengkapnya Ketut Jelaga, anak laki-laki kedua dalam keluarga tersebut, yang masih duduk di bangku SMP pun bercita-cita menjadi dokter seperti kakaknya. Kalau mau jujur, bahkan si bungsu ini lebih pintar daripada semua kakak-kakaknya.

Selain Dokter Gede, ada dua lagi kakak perempuannya. Seorang telah menikah, dan satunya lagi masih bujangan, tamatan SMEA, bekerja di kantor desa.

Si Ketut yang cerdas, kelak mendapatkan beasiswa sekolah kedokteran atas kepintarannya dan sebagai penghargaan atas pengabdian kakaknya yang seorang dokter di pedalaman.

“Bli hati-hati nanti di sana ya. Dukun santet di pedalam Kalimantan bisa memenggal kepala orang dari jarak jauh lho, dan bisa memindahkan alat kelamin katanya!” Anak ingusan SMP itu, begitu polos dan apa adanya. Matanya membelalak saat mengucapkan ancamannya itu.

Dokter Gede lagi-lagi tersenyum. Kali ini senyumnya lebih mengembang, sembari merangkul erat-erat adik bungsu yang bakal ditinggalkannya merantau itu.

“Serius lho, Bli. Jangan bergaul dengan gadis Dayak di sana ya?”

***

Dari kota terakhir yang bisa ditempuh dengan pesawat terbang, Dokter Gede perlu dua sampai tiga hari mengarungi sungai dengan perahu untuk sampai di tempat tugasnya. Semakin ke hulu, jeram sungai semakin terjal dan berbahaya. Namun, tak ada pilihan lain, sungai memang sarana transportasi paling utama dan penting di sana. Dokter Gede tahu dari cerita-cerita dokter lain yang pernah bertugas di pedalaman Kalimantan, bahwa untuk pelayanan puskesmas keliling pun, dokter dan tim puskesmas mesti naik perahu mengelilingi desa-desa di seluruh kecamatan di wilayah kerjanya. Itu bisa memakan waktu hingga belasan hari lamanya, baru rampung. Dan semua cerita itu benar. Ketika ia sudah tiba, dan mulai bertugas di pedalaman itu, ia menyimpulkan satu hal, bahwa sungai, di Kalimantan, adalah jalan raya bagi siapa pun yang hendak menuju ke sebuah tempat.

Namun semua itu tak sedikit pun menjadi masalah buat Dokter Gede.

Ia bahkan begitu menikmati tugasnya, petualangannya. Hidupnya terasa begitu berarti karena dapat melayani orang-orang yang sangat membutuhkan keahliannya sebagai seorang dokter.

“Di sinilah tempatku yang terbaik. Tempat di mana aku betul-betul diperlukan!” Ia sering membantin. Ia terus mengafirmasi dan memotivasi dirinya agar spirit pengabdiannya tak luntur oleh apa pun. Apalagi luntur sekadar karena uang. Pun seperti yang diingatkan adindanya, luntur hanya gara-gara leto. Leto artinya wanita dalam bahasa Dayak Kenyah.

Namun, bisakah ia kuat? Bagi seorang laki-laki normal seperti dirinya, kekuatan seorang perempuan tak bisa ia duga.

“Amai, bagaimana sudah hubungan kita ini?” tanya seorang gadis pada Dokter Gede. Ia gadis Dayak. Amai adalah panggilan laki-laki dewasa.

Gadis Dayak itu bernama Bungan. Ia bertanya manja kepada Dokter Gede, kekasih pujaannya.

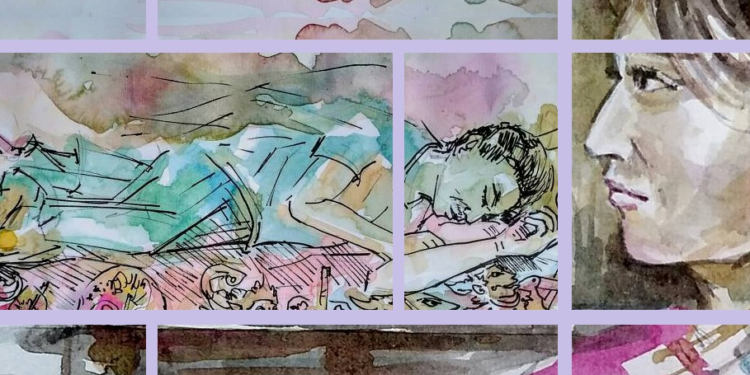

Malam itu, berdua mereka berbaring di atas sebuah batu besar yang permukaannya pipih, di pinggir sungai di hilir desa, di bawah langit yang sedang diterangi bulan purnama. Air sungai tampak berkilau keemasan dihempas cahaya rembulan yang sempurna hingga rimbunan pepohonan di seberang sungai yang sangat lebar itu pun jadi lebih tampak jelas.

Sesekali mereka menangkap sinar yang dipancarkan kedua mata seekor kancil yang sedang minum air di tepi sungai di seberang. Suara air yang mengalir tak berujung, mereka dengar seperti nyanyian cinta sepanjang malam.

Dokter Gede memandang Bungan. Mendapat pertanyaan yang lebih terasa sebagai tuntutan, membuatnya lebih berhati-hati.

Leto itu memiringkan tubuhnya, lalu memeluk Dokter Gede, mendekatkan kepalanya ke wajah pacarnya itu, menatapnya dengan penuh harapan. Hening sesaat, hanya suara air yang tak berujung.

“Amai?” Gadis itu menciumnya.

“Ya, Bungan!”

Dokter flamboyan itu memeluknya, dengan perasaan yang dalam. Dan berbisik di telinga leto itu.

“Kita ke Bali.”

Bungan tampak sedih. “Wek-ku gimana sudah? Amai-ku sudah tak ada bah, tegakah kita bikin dia orang tinggal sendirian kalau kita pergi?”

“Kan soal gampang itu, kita bawa wek ikut ke Bali.”

“Haiyaah, mana pula wek-ku mau ikut pergi. Jauh betul itu bah.” Ia semakin erat memeluk Dokter Gede.

“Kalau nggak mau, ya nanti kita yang tengok ke sini. Kita bawakan wek cucu, hehehe.”

Bungan kaget. Ia melepaskan pelukannya. Kedua tangannya berpindah, kini mencengkeram leher kekasihnya. Lalu berlagak hendak mencekiknya. Lalu mereka tertawa bersama.

***

Bungan, boleh disebut adalah salah satu gadis paling cantik di desa di pusat kecamatan itu. Tubuhnya semampai dan kulitnya putih bersih alami, seperti kulit gadis Dayak Kenyah pada umumnya. Ditambah lagi ia masih berdarah paren, atau bangsawan kalau di Jawa. Ia memang bersekolah sampai SMK saja, namun terlihat jelas kecakapan pada dirinya. Selain kecantikannya tentu saja. Ia bekerja sebagai bendahara di kantor kecamatan. Sudah banyak pria di desanya, bahkan dari pejabat-pejabat kabupaten yang ingin memilikinya. Namun hatinya telah tertambat pada seorang dokter flamboyan, orang alok yang sedang bekerja melayani masyarakatnya. Profesi dokter, selalu punya tempat istimewa di hati masyarakat. Apalagi di daerah terpencil seperti itu.

Kata alok sebetulnya bukanlah bahasa Dayak Kenyah yang baku. Namun itu istilah prokem untuk menyebut orang asing atau bukan orang Dayak Kenyah. . Kenapa istilah alok itu kemudian menjadi sebutan bagi orang asing? Asal-usulnya tak terlalu jelas. Kabarnya dulu sekali, ada orang bule, mungkin bule yang datang pertama kali ke sana, untuk urusan berlibur, berpetualang atau mungkin saja penelitian, karena di sana ada sebuah taman nasional. Bule itu selalu menyapa warga dengan kata “Hallo!” Tentu saja ini kata umum yang digunakan oleh bangsa barat. Namun tidak dalam masyarakat suku Dayak Kenyah di sana. Sejak saat itulah, orang asing yang datang ke sana disebut sebagai orang alok.

***

Sore itu, Dokter Gede dan Bungan asik ngobrol di teras belakang rumah dinas dokter puskesmas. Sebuah rumah panggung terbuat dari kayu, seperti semua rumah pada umumnya di sana, yang teras belakangnya menghadap ke perbukitan dan hamparan ladang warga. Sebuah anak sungai dari puncak bukit mengaliri ladang dan sekaligus menjadi sumber air sehari-hari warga. Mereka duduk santai, menikmati kopi hitam dan penganan sanggar, atau pisang goreng.

Dokter Gede baru saja kembali seusai melaksanakan tugas puskesmas keliling ke seluruh desa di kecamatan itu. Tentunya mereka sudah saling merindukan.

“Capekkah, Amai?”

“Nggak terasa, Bungan! Selalu memberi kesenangan. Apalagi bareng tim tourney yang kompak!”Dokter Gede tersenyum, sambil menyeruput kopinya.

Tourney adalah istilah puskesmas keliling menggunakan sarana perahu di pedalaman.

“Apalagi di hulu, sempat ikut amai-amai meraba ikan, pas air lalut lagi keruh. Lumayan besar-besar ikan pasaknya, Dik!” kata Dokter Gede.

Lalut adalah sungai. Dan meraba ikan adalah tradisi warga menangkap ikan yang “buta” akibat air sungai yang keruh, hanya dengan tangan semata, tanpa menggunakan alat penangkap ikan apa pun.

“Wah asik betul. Ikut minum ciu juga kah, Amai?” tanya Bungan. Harusnya, hal itu tak perlu ia tanyakan. Karena sudah diketahui bersama, di setiap acara keramaian, menikmati minuman beralkohol itu sudah menjadi tradisi.

Ciu dibuat dari fermentasi singkong yang kadar alkoholnya bisa mencapai di atas 25 persen. Rasanya lebih keras daripada arak Bali atau cap tikus di Sulawasi.

Dan betul saja, target pertanyaan Bungan bukanlah cuma sampai di situ.

“Hehehe, iya-lah, Bungan, sedikit saja!” kata Dokter Gede.

“Ada acara narinya juga kah? Pasti sama leto-leto di hulu ya?” Gadis cantik eksotik itu mengunci tatapannya pada wajah kekasihnya.

Paham situasi, Dokter Gede memeluk gadisnya, membisikkan kata-kata. “Menari kan spontanitas, buat menghormati saja. Dulu juga pas baru sampai di sini, malam penyambutan di BPU (balai pertemuan umum), saya juga dipaksa menari sama leto tia ini, hehehe. Memang boleh ditolak?”

Sambil mengucapkan kalimatnya itu, Dokter Gede menuding dahi kekasihnya. Ia mencium dahi leto tia itu, yang artinya gadis cantik. Dokter yang satu itu memang piawai berdiplomasi dan mengendalikan situasi.

Warga kecamatan memang sangat menghormati dan begitu segan dengan dokter dari Bali itu. Tentu saja bukan tanpa alasan. Karena ia begitu setia dan selalu sepenuh hati menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Setiap hari melayani pasien di puskesmas dengan sangat ramah, tak pernah menolak saat diminta mengunjungi pasien di kediamannya, jika pasien tersebut sangat lemah. Meskipun itu harus dijangkau dengan perahu, sekali pun di malam hari. Ia sering harus bermalam di rumah pasien ibu hamil yang harus dibantu melahirkan. Tentu saja ia juga rajin melakukan tourney. Bahkan selain sebagai dokter, ia juga mengajar di sekolah SMP negeri kecamatan yang kekurangan guru.

Dokter Gede memberi pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Ia pun sering berbaur dengan masyarakat saat nugal atau menanam padi dan majau atau memanen padi. Juga sesekali ikut warga pergi berburu. Itulah sebabnya, amai duktun atau pak dokter, sudah hampir lima tahun lamanya bertugas di sana karena selalu dihalangi oleh tetua adat, pemerintah kecamatan dan utamanya warga saat Dokter Gede hendak izin menyelesaikan masa baktinya di kecamatan itu.

Semua betul-betul menyayangi dokter yang berasal dari pulau hantu itu. Karena Bali dalam bahasa Dayak Kenyah punya arti hantu. Itu menjadi hantu yang dicintai masyarakat. Jadi bukan karena cintanya Bungan semata.

“Bungan, kamu sudah bilang sama wek bakal ikut saya ke Bali?”

Wajah Bungan seketika meredup. “Sedih bah aku, mau bilang itu sama wek.”

“Ya, tapi harus bilang kan?”

“Bisakah, ditunda setahun dua tahun lagi, Amai?” Kini wajah Bungan penuh harap.

Kopi Dokter Gede tak lagi menggoda seleranya. Pun sanggar-nya mulai dingin. Ia berada di persimpangan jalan, memilih antara ibundanya yang sudah sendiri dengan pujaan hatinya yang tak tergantikan.

“Bungan, bukan masalah pada saya sebetulnya. Tapi itu masalah kesempatan untuk saya melanjutkan sekolah ahli. Kalau saya sudah dokter spesialis, kan baiknya buat kita semua juga. Buat wek juga. Iya nggak?”

Bungan mengangguk, namun bayangan sedih tetap terpancar dari sinar matanya.

“Bukankah kita sudah bahagia saat ini? Jika ikut ke Bali lalu aku kerja apa? Sementara kalau di sini, Amai tetap bisa bekerja sebgai duktun.”

Dokter Gede tidak menanggapi. Selalu berakhir seperti itu. Hening mereka cukup lama. Cuma desah suara nafas dan suara samar anak sungai di turunan kediaman mereka. Keduanya menatap perbukitan yang semakin diselimuti awan. Sesuai rencana, kira-kira lagi tiga bulan, setelah mengadakan tourney yang terakhir, Dokter Gede harus pulang ke Bali untuk melanjutkan pendidikannya.

***

Di kediaman keluarga Bungan, sekitar tiga bulan kemudian. Cukup banyak kerabat berkumpul. Seperti umumnya kebiasaan orang Dayak Kenyah, tempat paling sering buat ngumpul adalah di ruang dapur. Hampir semua rumah warga, masih memakai tungku dan kayu bakar untuk memasak. Di hadapan tungku, mereka menggelar tikar lesehan, buat ngobrol saja, ngopi atau makan. Para tamu pun lazim diterima di sana.

Bungan tampak berbicara dengan nada tinggi. “Dokter Gede akan terus bersama kita, dia orang takkan pernah bisa pulang ke Bali lagi!”

Ibunya memeluk menenangkannya. Kerabat yang lain hanya terduduk diam mengelilinginya.

Ibunya berusaha menjawab. “Aa Ungan, dorang duktun bakal di sini terus sama kita.”

Bungan memeluk wek-nya, tersenyum lalu terisak haru.

“Aku cinta betul sama amai duktun. Aku pun tak tega hati pergi ninggalin wek di sini sendirian. Bagus betul amai duktun tak jadi pulang ke Bali.”

Ia terus tersenyum.

“Aa Ungan, kamu istirahat dulu ya anak. Sini wek antar ke kamar ya?”

Mereka berpelukan menuju ruang tidurnya. Kerabat lain masih bercengkrama di hadapan tungku yang apinya kian meredup.

***

Pagi itu, diantar ibu dan sejumlah kerabatnya, Bungan sudah siap untuk berangkat ke Samarinda. Beberapa warga mendengar Bungan mendapat tugas baru di kota Samarinda. Bunyi mesin perahu longboat yang kebetulan punya kerabatnya sudah meraung-raung di tepi sungai. Pas juga debit air sungai cukup besar dan warnanya keruh. Sepertinya semalam hujan di hulu sungai membuat air sungai sangat pas untuk dilalui perahu besar. Dari dermaga terakhir, mereka perlu satu kali penerbangan ke kota Balikpapan untuk kemudian dilanjutkan dengan jalur darat untuk sampai ke Samarinda. Jadi, paling cepat baru sampai dalam dua hari.

“Kita sudah sampai Ungan.”

Salah seorang kerabat berbicara sambil memegang bahu Bungan, di jok belakang mobil yang membawa mereka dalam perjalanan darat dari Balikpapan.

Bungan diam saja. Wajahnya pucat, tak tampak sedikit pun berseri, apalagi bergairah seperti biasanya. Perjalanan yang jauh dan melelahkan baru saja dijalaninya. Akhirnya ia bicara.

“Kenapa juga aku mesti dibawa ke Samarinda? Bagus sudah aku bertugas di kantor kecamatan bah!”

“Aa Ungan, di sini dulu biar lebih baik.”

Mereka mengantar Bungan ke “kantor baru”-nya. Melewati beberapa konter dan petugas, akhirnya ia sampai di ruangan yang dituju. Belum menunggu terlalu lama, ia sudah dipanggil masuk. Didampingi ibu dan seorang kerabatnya, mereka memasuki ruangan.

“Selamat pagi Bungan. Apa kabarnya?”

Dokter wanita itu begitu ramah. Memakai jas putih bersih, dengan kemeja warna hijau muda dan rok selutut berwarna hitam. Warna sepatunya seirama dengan warna kemejanya.

“Wek, kenapa aku dibawa ketemu dokter?”

Tatapan matanya kosong.

“Aa Ungan, Bu Dokter ini baik, dorang bisa bantu kita.”

“Bantu apa kita wek? Aku tidak apa-apa bah!”

Suaranya meninggi.

“Ku sudah punya bah, duktun di hulu sana. Amai duktun selamanya di hulu. Ngapain cari dokter lagi jauh-jauh ke sini?”

Kata-katanya diikuti tangisan. Ibunya memeluk dan menenangkannya. Tangisannya makin keras dan tubuhnya berguncang. Kerabatnya ikut memeganginya.

“Tidak apa-apa, Bungan. Menangislah. Kamu akan baik-baik saja.”

Tangisan Bungan makin menjadi-jadi. Dokter tersebut memberi kode kepada kerabat yang mendampinginya. Lalu mereka masuk ke ruangan kantor dokter tersebut.

“Mohon maaf, Dok. Adik saya merepotkan.”

Kerabat itu memohon maaf dengan sangat sopan. Mereka masih berdiri.

“Oh, tak apa-apa, tak apa-apa, Pak. Biarkan dulu Bungan menangis. Jangan dibantah. Jika kondisinya sudah mereda, nanti kita terapi lagi.”

“Terima kasih, Dok. Mohon bantuan dokter untuk menyembuhkan Bungan dari gangguan jiwanya.”

Dokter itu menunjukkan sikap empati. Ia memegang bahu laki-laki kerabat Bungan itu, mengambil jarak lebih jauh dari Bungan dan ibunya, yang masih duduk di ruang prakteknya. Mereka duduk di teras belakang kantor yang menghadap taman RS Jiwa itu.

“Sebagai sejawat, kami seluruh dokter dan nakes di RS ini turut berduka atas musibah yang menimpa mendiang Dokter Gede. Semoga beristirahat dengan tenang di sisi Sang Pengasih.”

Matanya berkaca-kaca dan ada genangan air di sudut matanya. Tentu saja kabar tentang gugurnya seorang dokter saat menjalankan tugas di pedalaman, karena perahunya tenggelam, sudah tersiar ke seluruh negeri. Lebih-lebih di kalangan para koleganya sesama dokter atau insan kesehatan secara umum.

Laki-laki itu pun menahan tangisnya. Ia bicara terbata-bata.

“Dokter Gede sudah menjadi keluarga kami, masyarakat di hulu, Dok. Sulit rasanya kami mencari pengganti sosok yang terlalu baik, untuk kami masyarakat malang yang hidup di pedalaman!”

Bu Dokter hanya bisa mengangguk.

“Amai duktun bukan hanya seorang dokter bagi kami. Namun juga guru bagi anak-anak kami di sekolah. Sering bantu saudara kami yang miskin dengan uangnya sendiri. Ikut kami nugal, majau, berburu. Bahkan tetua kami sering minta saran kepada arwah Dokter Gede untuk masalah-masalah desa di luar masalah kesehatan!”

Kata arwah sering digunakan seperti kata almarhum.

Psikiater itu terus mendengarkan. Ia tampak menyeka matanya dengan sehelai tisu yang sudah mulai basah.

“Setelah tourney itu, mestinya amai duktun pulang ke Bali. Keluarga besar kami ikut bahagia dan sudah merestui hubungan Bungan dengan almarhum untuk segera menikah. Sebetulnya sudah sejak lama kami setuju, namun Bungan yang sering menunda karena kasihan dengan wek-nya yang sendirian.”

“Saya turut berempati, Pak!”

“Kami sangat senang keluarga kami dapat jodoh orang sebaik itu, seorang dokter pula. Bahkan kami sering mendorong Bungan untuk lebih cepat mengambil keputusan karena sudah cukup usianya dan Dokter Gede harus melanjutkan pendidikan. Bahkan, kami keluarga besar sudah berencana ikut serta berangkat ke Bali untuk menghadiri pernikahan mereka!”

Hening sesaat.

“Yang ada…” Ia terisak.

“Yang ada, kami seluruh warga kecamatan mengantar jasad amai duktun, dengan ratusan perahu ke hilir. Oh Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan… “

Ia kini benar-benar menangis.

Lalu hening lagi.

“Dok, bisakah adik kami mendapat kesembuhan?”

Dengan cepat, dokter jiwa itu menjawab bersemangat.

“Sangat bisa, Pak. Gangguan jiwa yang disebabkan karena pencetus yang nyata, seperti kehilangan orang yang dicintainya misalnya, akan jauh lebih mudah pemulihannya.”

***

Sepuluh tahun kemudian…

Sebuah perahu loangboat menyandar di dermaga sungai besar itu. Seorang pemuda dengan ransel besar di punggungnya, melompat ke tepi sungai. Seorang wanita muda, berwajah ayu, berpakaian dinas berwarna coklat telah menyambutnya. Keduanya saling mengulurkan tangan untuk bersalaman.

“Saya Bungan, saya camat di sini!”

“Saya Dokter Ketut. Lengkapnya, Ketut Jelaga!” [T]

BACA cerpen-cerpan lain di rubrik CERPEN atau baca tulisan lain dari PUTU ARYA NUGRAHA