TRADISI seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang kuno, klenik, dan tak relevan lagi dengan kemajuan zaman. Tidak heran jika masyarakat Indonesia secara perlahan dan terpaksa meninggalkan beberapa tradisi yang telah berlangsung turun-temurun.

Padahal, tradisi tidak lahir begitu saja. Tradisi muncul melalui proses yang panjang dalam kehidupan manusia. Setiap masyarakat yang memiliki tradisi selalu menganggapnya sebagai bagian dari nilai, harapan, dan cara pandang memaknai kehidupan. Karenanya tradisi sejatinya justru futuristik bagi suatu masyarakat.

Sebelum seseorang memasuki bangku sekolah, tradisi sudah mengajarkan nilai tentang benar dan salah, baik dan buruk, serta elok dan tak elok. Guru di kelas dan bahan bacaan di sekolah hanya melanjutkan deskripsi dan narasi tradisi yang telah berlangsung ratusan tahun.

Harapan masyarakat akan masa depan juga acapkali terekspresikan lewat tradisi. Hidup yang sehat, bermartabat, dan sejahtera dikomunikasikan lewat tradisi. Hujan dan air adalah simbol kehidupan dan kesejahteraan dalam masyarakat yang dibarengi dengan ritual dalam tradisi. Dan ketika atas nama rasionalitas tradisi itu ditinggalkan, hujan dan air berubah menjadi sumber bencana.

Tradisi juga merupakan pandangan dunia (world view) dan cara pandang masyarakat tentang sesuatu. Oleh sebab itu tradisi menjadi identitas sosial yang khas bagi masyarakatnya. Jangan heran jika krisis identitas, pelanggaran norma sosial dan norma hukum kian marak terjadi saat tradisi ditinggalkan.

Tradisi dianggap menghambat efisiensi dan jalan pintas bagi manusia modern. Perkembangan teknologi dan modernitas memang sering dituding sebagai faktor yang “membunuh” tradisi. Itu terjadi karena nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi dianggap menghambat progresivitas.

Orang lupa, tradisi justru mengandung nilai harmonisasi agar manusia tidak jatuh dalam jurang modernitas. Artinya, tradisi tidak menentang modernitas. Namun modernitas jangan sampai mengorbankan nilai dan cara pandang yang baik, benar, dan elok.

Tedak Siten

Masih banyak tradisi yang bertahan di tengah gempuran modernitas. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan masyarakat adalah Tedak Siten. Tradisi masyarakat Indonesia, utamanya di Jawa, yang merupakan ritual berkaitan dengan proses tumbuh kembang anak. Tedak berarti turun atau menapaki. Siten berarti tanah atau bumi. Tradisi ini sering juga disebut Turun Tanah.

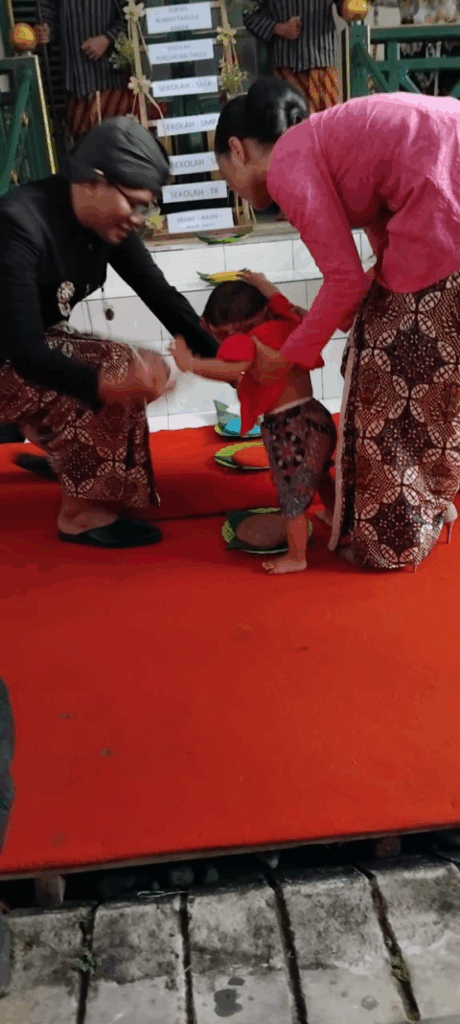

Anak melewati jadah tujuh warna dalam tradisi Tedak Siten di Purwokerto, Jawa Tengah | Foto Dok.Penulis

Tedak Siten merupakan tradisi yang dilaksanakan ketika seorang anak mulai belajar berjalan atau menginjakkan kaki ke tanah pada usia tujuh atau delapan bulan. Bagi masyarakat Indonesia, tanah memiliki makna kekuatan gaib. Sehingga ketika seorang anak mulai menyentuh dan turun tanah, maka harus dilakukan ritual untuk keselamatan sang anak.

Salah satu keluarga yang masih menjalankan tradisi Tedak Siten adalah Bambang Widodo, warga Purwokerto, Jawa Tengah. Pada hari Sabtu Legi, 19 April 2025 ia melaksanakan Tedak Siten bagi cucunya, Ni Kahiyang Nareswari. Tradisi ini dihadiri sanak keluarga, tetangga, para sesepuh, dan anak-anak. Tentu saja Bambang Widodo sang kakek berharap agar cucunya dapat menapaki kehidupan masa kini dan masa depan dengan lancar dan sukses.

Secara umum Tedak Siten merupakan bentuk komunikasi awal seorang anak kepada bumi atau tanah dengan cara belajar berjalan. Harapan orang tua dan keluarga agar sang anak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Karenanya, tradisi ini diwarnai dengan doa-doa yang dipanjatkan para sesepuh, kakek, maupun orang tua sang anak.

Berbagai daerah melaksanakan Tedak Siten dengan beragam cara. Namun secara umum tradisi ini dilakukan dengan urutan-urutan yang akan menggambarkan perjalanan anak di masa kini dan masa depan. Maka sesungguhnya tradisi ini bersifat futuristik.

Acara akan diawali dengan ritual membersihkan kaki anak. Orang tua akan menggendong anak untuk kemudian dicuci bersih kakinya sebelum sang anak menapaki tanah. Selanjutnya anak akan dituntun untuk berjalan melewati jadah (jajanan yang terbuat dari ketan) dengan tujuh warna. Jajanan ini dibuat warna-warni yang melambangkan rintangan hidup yang beraneka ragam.

Dengan tuntunan orang tua, sang anak menaiki tangga yang terbuat dari tebu. Tebu bagi masyarakat Jawa bermakna antebing kalbu atau kemantapan jiwa. Tangga tersebut melambangkan tahapan anak melewati jenjang kehidupan dan pendidikan mulai taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sebelum melakukan sesuatu sang anak diharapkan mengawalinya dengan jiwa yang mantap.

Prosesi menarik dari tradisi Tedak Siten adalah ketika anak dimasukkan ke dalam kurungan ayam atau sangkar ayam dengan ukuran besar. Di dalam kurungan disediakan berbagai benda untuk dipilih sang anak, seperti perhiasan, uang, beras, buku tulis, dan beragam permainan anak.

Selanjutnya anak akan dimandikan dengan air yang sudah direndam semalaman oleh kedua orang tuanya. Rendaman air lantas diberi aneka bunga untuk mandi. Anak biasanya akan dikenakan pakaian yang baik setelah mandi.

Tahap terakhir dari tradisi ini adalah menyebar udhik-udhik, yaitu beras kuning yang terbuat dari campuran beras dan kunyit serta uang logam. Udhik-udhik ini selanjutnya akan disebar dan diperebutkan oleh anak-anak yang hadir.

Makna Komunikasi

Tradisi Tedak Siten adalah kegiatan simbolik dalam masyarakat Indonesia. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi tradisional. Untuk memaknai tradisi ini diperlukan pendekatan etnografi komunikasi. Pendekatan ini akan dapat memaknai setiap urutan, pelaku, ritual, tempat, dan perlengkapan yang ada dalam suatu tradisi di masyarakat.

Prosesi awal Tedak Siten dilakukan dengan membasahi kaki sang anak. Secara simbolik prosesi ini bersifat futuristik bagi manusia. Kaki yang bersih merupakan pesan komunikasi tentang perilaku ke depan yang harus disertai jiwa yang bersih. Anak dibiasakan hidup dalam situasi dan kondisi yang bersih, melakukan sesuatu dengan cara yang bersih.

Jika kaki sudah bersih, anak akan melewati rintangan hidup yang disimbolisasikan dengan tujuh jadah warna-warni. Tujuh dalam bahasa Jawa adalah pitu, yang bermakna pitulungan atau pertolongan. Sejak awal anak sudah dingatkan adanya rintangan dalam menapaki kehidupan, dan hanya dengan pertologan Tuhan semua rintangan itu dapat dilalui.

Menaiki tangga yang terbuat dari tebu mengajarkan kepada anak untuk setapak demi setapak meniti kehidupan menuju puncak. Tidak mudah tentunya. Oleh sebab itu diperlukan antebing kalbu, jiwa dan tekad yang matab, tidak patah semangat, dan pantang menyerah.

Sedari kecil anak juga sudah diajarkan untuk memproyeksikan masa depan terkait karir maupun ketertarikan dalam kehidupan. Melalui prosesi masuk dalam kurungan ayam, anak sudah diproyeksikan masa depannya melalui benda-benda yang dipilihnya. Bukankah ini merupakan tradisi dan komunikasi yang futuristik?

Meniti karir di masa depan tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan nama baik keluarga. Prosesi mandi kembang mengandung makna agar anak selalu mengharumkan dan membawa nama baik keluarga dalam setiap tindakannya. Jangan sampai anak tumbuh dan berkembang dengan mencoreng nama baik keluarga.

Kepekaan dan solidaritas sosial anak juga sudah mulai terbangun dalam tradisi Tedak Siten ini. Lewat prosesi udhik-udhik, anak diajarkan untuk saling berbagi kepada orang lain. Anak dididik untuk tidak egois. Harta dan kekayaan bukan hanya dinikmati sendiri, tetapi juga perlu memperhatikan keadaan orang lain yang membutuhkan.

Jika orang tua, leluhur, dan nenek moyang telah mewariskan tradisi dan komunikasi yang futuristik, akankah orang menguburkannya atas dalih modernitas? Sementara banyak perilaku hampa nilai dan abai norma dilakukan mereka yang disebut modern? Seperti korupsi dan memagari laut, misalnya? [T]

Penulis: Chusmeru

Editor: Adnyana Ole

BACA artikel lain dari penulis CHUSMERU

![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)