FILM animasi tak selamanya bercerita tentang hal-hal konyol, lucu, menghibur, dan mengundang gelak, sebagaimana film-film kartun liburan di akhir pekan atau di hari Natal. Banyak film animasi yang mengisahkan tentang persoalan-persoalan orang dewasa—hal-hal seperti agama, ideologi, identitas, perang, trauma—dan hal-hal yang lebih berat daripada itu.

Salah satu film animasi yang sama sekali tak mengundang gelak—bahkan justru membuat kening Anda berkerut—adalah In the Shadow of the Cypress (2023) yang disutradarai dan ditulis oleh Hossein Molayemi dan Shirin Sohani, keduanya berasal dari Iran. Film ini saya tonton di Minikino Film Week 10 di MASH-Living Room, Denpasar, Sabtu (14/9/2024) malam.

Dar Saaye Sarv—judul lain In the Shadow of the Cypress—sepertinya tak bisa dinikmati oleh anak-anak—bahkan orang dewasa yang malas berpikir atau mengernyitkan dahi. Sebab, film animasi yang bercerita tentang hubungan antara mantan kapten penderita PTSD yang berjuang menghadapi hidup dengan anak perempuannya ini, selain terdapat adegan menyakiti diri sendiri, pula lebih banyak menampilkan unsur semiotika daripada bahasa verbal.

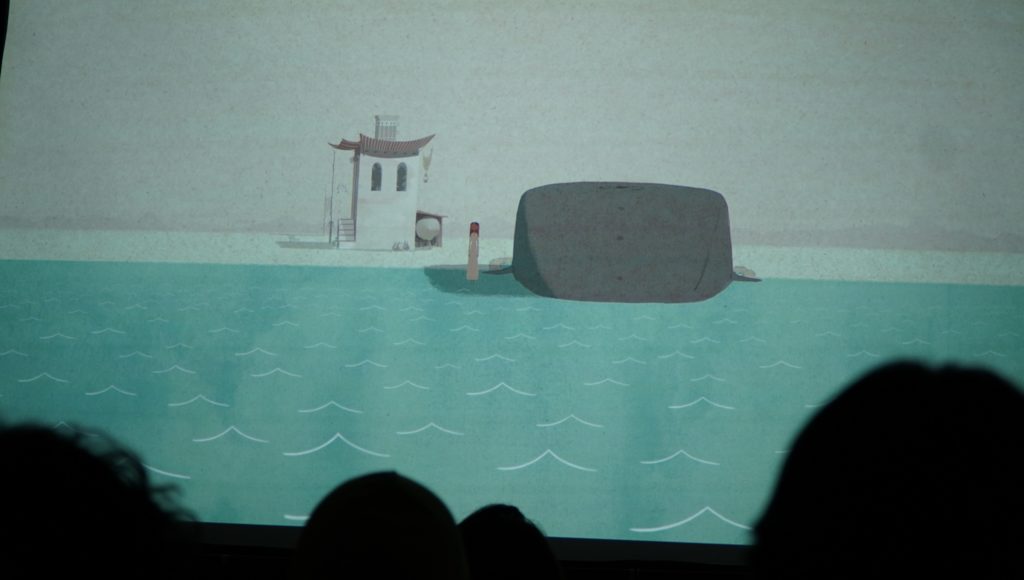

Dalam film animasi berdurasi 19 menit 33 detik ini, ayah dan anak perempuannya digambarkan hidup di pulau terpencil yang dikelilingi lautan. Di pulau pasir itu, sebut saja begitu, tak ada orang lain selain mereka berdua. Penonton tidak mendapat penjelasan apa-apa mengenai sebab mereka hidup di tempat terpencil seperti itu. Jadilah saya menebak-nebak apa yang terjadi sebenarnya dan mempertanyakan beberapa hal yang tak dapat saya temukan jawabannya sepanjang film berlangsung.

Cuplikan film In the Shadow of the Cypress | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Ke mana perginya orang-orang? Apa yang menyebabkan mereka berdua tinggal di pulau terpencil? Dari mana mereka mendapat suplai makanan, pakaian, dan rokok? Apakah mereka terdampar saat berlayar atau memang itu pilihan mereka sendiri? Dan sederet pertanyaan lain yang bahkan saya lupa itu apa. Atau justru saya saja yang tak cukup memperhatikan atau tak mampu menangkap makna di balik simbol-simbol yang disisipkan sutradara sebagai penanda sebab-akibat atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya barusan—dan semoga ini yang terjadi.

Sang ayah yang dulunya kapten kapal dalam In the Shadow of the Cypress dikisahkan, sekali lagi, memiliki trauma masa lalu (post-traumatic stress disorder—PTSD) yang membuat dirinya sering menyakiti diri sendiri (self harm) dan sulit mengendalikan emosinya. Perilaku yang tak stabil ini membuat ia kesulitan berinteraksi dengan putrinya. Hingga suatu ketika terjadi sesuatu yang tak terduga yang memicu sedikit perubahan.

Sepanjang film, Hossein Molayemi dan Shirin Sohani berusaha menampilkan emosi sang ayah yang berubah-ubah dan tak dapat ditebak. Kadang kala ia ingin mendekati putrinya dan berusaha menjadi sosok ayah yang lembut, baik, dan penuh perhatian; tapi sekejap tiba-tiba kabur menjauh dan ada kalanya ia begitu agresif, pemarah, cemas, ketakutan, dan berupaya menyakiti diri sendiri dengan cara membentur-benturkan kepalanya ke dinding.

Entah benar atau tidak, lewat adegan tersebut, saya menduga bahwa tokoh ayah dalam film ini mengidap gangguan stres pascatrauma atau PTSD—gangguan kejiwaan yang terjadi pada individu yang telah mengalami peristiwa traumatis dalam hidupnya. PTSD dapat dipicu oleh trauma akan bencana alam, perang, kecelakaan, kekerasan seksual, atau peristiwa serupa. Yang pasti, PTSD memengaruhi banyak orang dewasa di mana pun di dunia ini.

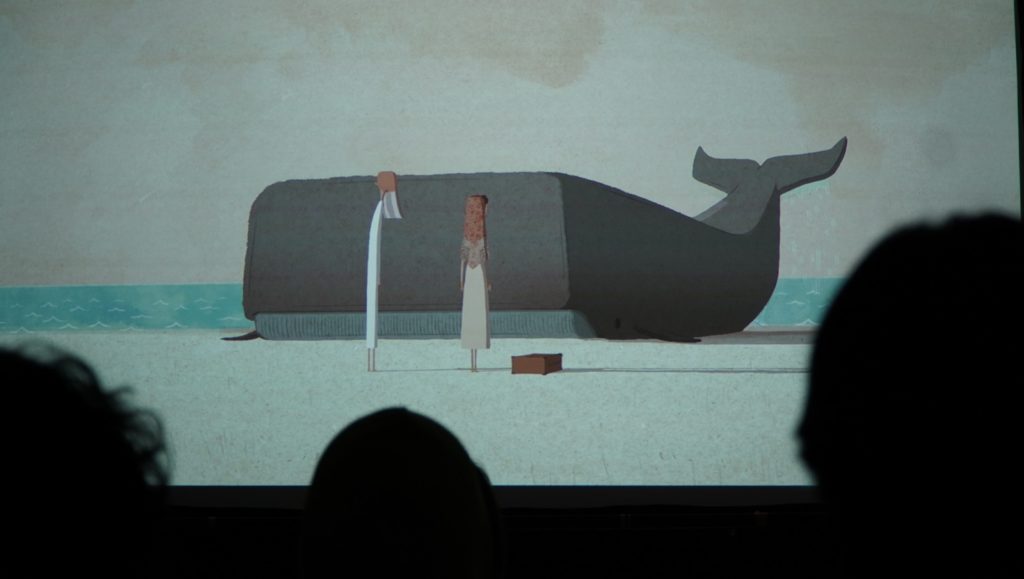

Cuplikan film In the Shadow of the Cypress | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Individu PTSD mengalami perasaan intens yang terkait dengan masa lalu. Hal ini berlangsung lebih lama dari peristiwa traumatis. Banyak orang yang menderita PTSD tidak tahu cara mengatasinya dengan benar. Akibatnya, PTSD dan menyakiti diri sendiri sering kali berjalan beriringan. Penderita PTSD seringkali mengalami mimpi buruk atau kilas balik yang menimbulkan perasaan marah, takut, atau sedih. Emosi-emosi inilah yang mendorong orang dengan PTSD untuk mulai menyakiti diri sendiri.

Tindakan menyakiti diri sendiri merupakan reaksi umum terhadap trauma. Perilaku menyakiti diri sendiri yang disengaja akibat PTSD merupakan cara seseorang mengekspresikan dan mengelola emosi negatif, termasuk kecemasan , rasa malu, dan kemarahan. Selain itu, menyakiti diri sendiri memberikan pelarian sementara dari kekacauan emosional. Meskipun hal itu memberikan sedikit kelegaan sesaat, emosi akan meningkat kemudian.

Orang yang menderita PTSD dan menyakiti diri sendiri mungkin menganggap aktivitas, katakanlah, menyimpang itu sebagai aktivitas “grounding”. Dengan kata lain, orang yang menderita PTSD dan menyakiti diri sendiri (mungkin) bertujuan untuk kembali berhubungan dengan masa kini—seperti tokoh ayah dalam In the Shadow of the Cypress.

Namun, terlepas dari tema yang diangkat, In the Shadow of the Cypress merupakan film tanpa dialog yang, menurut saya, bagus sekali. Molayemi dan Sohani lebih memilih dan menciptakan gerak-gerik dan minik tokoh daripada memikirkan dialog antartokoh. Tetapi di sinilah kekuatan film ini. Meski tanpa dialog, dengan melihat ekspresi sang ayah dan reaksi putrinya, penonton dapat merasakan emosi dan pesan yang kuat dari film ini.

Cuplikan film In the Shadow of the Cypress | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Dan saya pikir, meniadakan dialog adalah pilihan yang tepat dan cerdas. Sebab, situasi hening, sepi, membuat penonton lebih intens dan fokus memperhatikan ekspresi kedua karakter dalam cerita. Selain itu, suasana tanpa obrolan juga memperkuat gambaran situasi hubungan mereka yang renggang dan dingin.

Situasi tersebut tampak ditegaskan dengan pemilihan tempat yang terpencil, tanpa tetangga, hewan ternak, atau kehidupan lainnya, kecuali lautan luas dan seekor paus yang terdampar di pertengahan sampai film berakhir. Suasana yang tidak membahagiakan ini juga dapat kita lihat dari pilihan (baca: simbol) warna-warna pucat dalam film yang seolah menebalkan situasi hubungan antara ayah dan anak yang sedang tidak baik-baik saja itu.

Sampai di sini, Molayemi dan Sohani tampaknya mencoba mencampuradukkan antara realitas dan imajinasi dalam beberapa adegan sehingga membuat saya menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Dar Saaye Sarv menampilkan ketidakberdayaan dan trauma melalui gambar-gambar yang puitis. Film ini masuk nominasi Best Animation Short di Minikino Film Week Bali International Short Film Festival 2024.[T]