KARANG SASAK adalah komunitas orang-orang Sasak (Lombok, Nusa Tenggara Barat) yang turun-temurun bermukim di Kabupaten Karangasem. Karang Sasak tumbuh eksis berdampingan dengan Karang Bali dalam satu lingkungan atau dusun. Karang Sasak tumbuh dengan warna Islam (Lombok) dan Karang Bali tumbuh dengan warna Hindu (Bali).

Karang Sasak di Kecamatan Karangasem ada di Lingkungan Penaban, Gelumpang, Juwukmanis, Belong, Tibulaka, Karangcermen, Danginsema, Bangras, Karanglangko, Segarakaton, Ujung, Telagamas, Karangsokong, dan Bukit Tabwan.

Saya tidak tahu secara keseluruhan Karang Sasak yang ada di Kecamatan Karangasem karena tidak seluruh Karang Sasak pernah saya kunjungi.

Satu Karang Sasak ada di Desa Bungaya Kangin, Bebandem, Karangasem, yaitu Kecicang Islam. Orang Sasak di Desa Bungaya Kangin ini kerap menyebut komunitasnya dengan RRC (Republik Rakyat Cicang).

Beberapa keluarga di Kecicang Islam mengaku mempunyai garis keturunan dengan Raja Karangasem. Selain di sana, satu Karang Sasak lainnya di Karangasem ada di Sinduwati, Kecamatan Sidemen.

Meski dalam komunitas Karang Sasak di Karangasem orang-orang Sasak masih kerap bertutur dengan bahasa Sasak (Lombok), keberadaan mereka turut memberi warna tersendiri dalam perkembangan bahasa Bali. Sementara itu, bahasa pengantar antara komunitas Karang Sasak dan Karang Bali adalah bahasa Bali.

Mereka sangat fasih berbahasa Bali ragam natya. Komunikasi intern Karang Sasak cenderung memilih bahasa Bali ragam degag. Meski madegag, sor singgih tetap dijaga. Meski di lingkungan saya tidak ada Karang Sasak, sejak kecil saya terbiasa berinteraksi dengan mereka.

Saya sering bermain ke rumah teman-teman sekolah di Juwukmanis dan Gelumpang. Beberapa kali saya pernah menginap di rumah teman saya yang ayahnya menjadi guru (pemuka agama). Beberapa kali juga saya ikut pada kegiatan “Safaran” yang mereka selenggarakan di tepi Tukad Janga.

Meski hubungan pasidikaraan (saling undang dalam penyelenggaraan hajatan) antara Karang Sasak dengan Karang Bali masih terjaga juga, beberapa kosakata bahasa Bali komunitas Karang Sasak tidak familiar dituturkan di komunitas Karang Bali.

Beberapa saat lamanya saya harus berdiam diri agar dapat menangkap maksud dari perkataan mereka. Atau saya harus mengulur percakapan agar dapat menangkap maksud mereka.

Suatu ketika saya mengantarkan mertua saya mencari buruh tanam padi ke Karang Sasak Juwukmanis. Memasuki pekarangan sebuah keluarga, kami mendapati seorang bapak sedang bercakap-cakap dengan seorang anak muda.

Anak muda itu berpenampilan rapi. Saya menduga anak muda itu tinggal di luar Karangasem, entah di Denpasar atau Buleleng. Begitu tuan rumah menyilakan kami duduk, baru anak muda itu meninggalkan kami keluar pekarangan rumah.

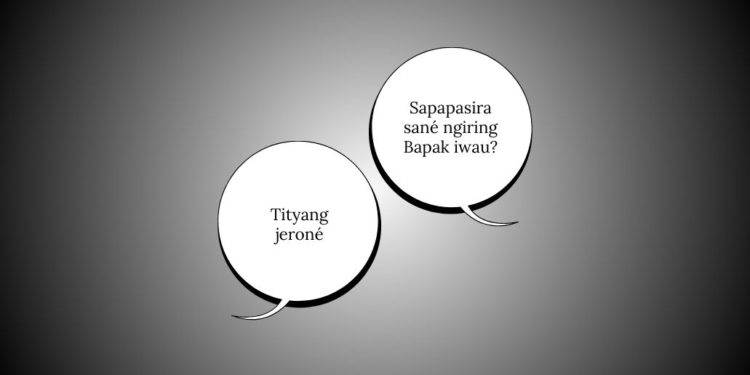

“Sapapasira sané ngiring Bapak iwau?” saya bertanya kepada tuan rumah.

“Tityang jeroné,” tuan rumah menjawab pertanyaan saya.

“Sané pinih alit nggih, Pak?” saya kembali bertanya.

“Inggih. Tityang jeroné puniki pyanak tityangé sané pangejol.” Tuan rumah menjelaskan bahwa anak muda itu anak bungsunya.

“Ring dija makarya okané, Pak?” saya menanyakan tempat kerja anaknya.

“Ring Badung nika, Jero Komang.”

Saya mencari-cari padanan kata tityang jeroné dalam bahasa Indonesia. Tityang itu hamba atau sahaya. Jero itu tuan. Tityang jeroné itu hamba tuanku, sahaya tuanku, atau hamba sahaya tuanku. Seperti itu cara mereka merendah dalam berbahasa Bali.

Seseorang dari Karang Sasak ketika menyapa seseorang dari Karang Bali ada embel-embel jero, tuan. Jero Wayan, Jero Made, Jero Komang, atau Jero Luh, yang sejak kecil familiar saya dengar—dan beberapa yang masih mempertahankan cara menyapa seperti itu.

Untung saja saya tidak lahir sebagai anak keempat atau anak kedelapan atau kelipatannya sehingga nama urut saya bukan Ketut. Jika nama urut saya Ketut, karena tempat tinggal saya dekat dengan Karang Sasak, saya akan kerap disapa Jero Ketut.

Berbeda dengan Karang Sasak di Juwukmanis yang mengenalkan tityang jeroné kepada saya, teman Sasak saya dari Kecicang Islam, Bungaya Kangin, mengenalkan kosakata tuweng (untuk tuwung, terung), buweng (untuk buwung, batal), lalu ada sabah (untuk sabeh, hujan).

Teman saya dari Karangsasak Danginsema mengenalkan kosakata tuhung (untuk tuwung, terung) dan buhung (untuk buwung, batal). Lalu teman saya dari Karangsokong mengenalkan kosakata antino (untuk antina, ditunggu), sero (sera, terasi), kesuno (kesuna, bawang putih), dan abano (untuk abana, dibawa).

Gejala penambahan fonem dan atau penghilangan fonem pada kosakata bahasa Bali versi bahasa Sasak, berbeda antara di Karang Sasak dengan di Karang Bali. Kosakata byana (tidak, bukan), misalnya. Di Karang Bali, kosakata byana menjadi yana, ana, na, atau nek. Di Karang Sasak, byana menjadi banak atau nak.

Berbeda lagi dengan ipar saya yang tinggal di Sasak (Lombok). Kata sangkal atau sangkan menjadi sangkak atau angkak, lalu sangkala atau sangkana menjadi sangkak’a atau angkak’a (sangkak’a atau angkak’a saya tulis untuk menghindari dilafalkan sangkaka atau angkaka).

Dipungut juga kosakata bahasa Sasak mengaya bahasa Bali di Sasak seperti sebahan (mungkin mendekati sungguhan, betulan), kaok (kerbau), ijung (babi hutan), meriri (bersih-bersih di lingkungan tempat tinggal), dan ngenyok (minum). Lalu ada lasingan yang belum berhasil saya padankan dengan kosakata bahasa Bali.

Lenturnya penutur bahasa Bali menerima bahasa Sasak tentu menjadi keindahan tersendiri ketika berbahasa Bali. Sayangnya, dengan kian sempit ruang fungsi bahasa Bali di lingkungan kerja dan lingkungan keseharian, menyulitkan saya ketika berniat mencuri-dengar bahasa Bali versi lain dari bahasa Bali yang saya pahami.

Ditambah patron percakapan gaya orang masa kini seperti sudah otomatis dalam bahasa Indonesia, tidak bahasa Bali.[T]