PERKEMBANGAN teknologi akhir-akhir ini memberikan dampak terhadap cara-cara baru bagi penulis dalam berkarya. Tidak mengherankan jika sekarang mulai muncul penulis-penulis baru. Hasil karya yang mereka publikasikan di dalam platform-platform digital membuatnya menjadi terkenal.

Bahkan, bisa dikatakan, mereka “lebih berhasil” dibandingkan dengan penulis-penulis di era media cetak, yang memperjuangkan karyanya dengan gigih untuk bisa menembus media. Mereka baru bisa dibaptis sebagai penyair jika karyanya lolos kurasi redaktur dan dimuat di media tersebut.

Masih dalam bahasan perkembangan teknologi, sepertinya kecerdasan buatan berproses pada level yang terus menguat. Memberikan ruang yang perlu dicermati dengan serius terkait potensi dan ancaman yang ditimbulkan oleh machine learning dalam dunia karya sastra khususnya.

Dengan kemampuan algoritmanya, machine learning mampu menterjemahkan instruksi-instruksi yang penulis inginkan. Sehingga kerja-kerja kreatif pun bisa terwakilkan melalui prompt-prompt dan logika yang dibangun berdasarakan ide, referensi, dan juga inspirasi. Dan bukan hal yang tidak mungkin, atau bahkan sudah terjadi, karya-karya sastra yang kita nikmati belakangan ini sudah melibatkan kecerdasan buatan.

Demikian kurang lebih Dhianita Kusuma Pertiwi, menuliskan relevansi sayembara karya sastra dewasa ini di laman dhiandharti.medium.com. Hal tersebut ditulis setelah Dhiantia dan dua anggota dewan juri yang lain telah menjabarkan metode, hasil, dan rasionalisasi penilaian dalam Pernyataan Pertanggunggjawaban Juri.

Pernyataan pertanggungjawaban tersebut dibacakan pada Malam Penganugerahan Sayembara Novel dan Manuskrip Puisi 2023 pada tanggal 22 Juli 2023

***

Hal serupa juga telah menjadi perhatian Made Adnyana Ole. Seorang sastrawan Bali, yang melabeli dirinya sebagai “Tukang cerita-tukang berita”, yang juga adalah founder tatkala.co.

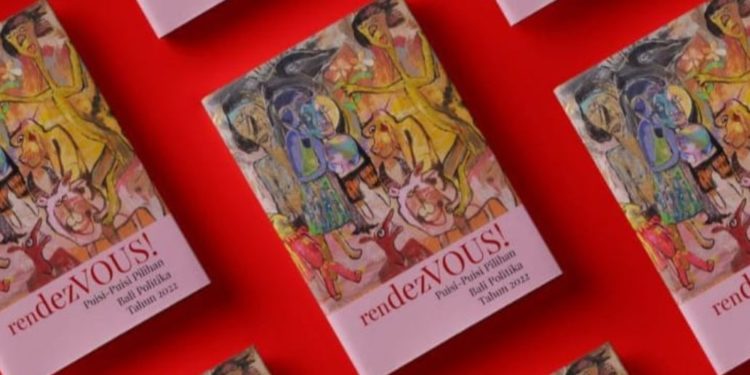

Pada tanggal 30 Juni 2023, Ole menjadi pembedah buku antologi Puisi-puisi Pilihan Bali Politika 2022 yang berjudul RendezVOUS. Bertempat di dalam Rumah Café, Denpasar, Bali. Acara ini juga disiarkan secara luring dan live streaming melalui channel Youtube Case Close.

Bali Politika merupakan media online yang berada di bawah naungan PT. Bali Warta Kencana. Bali Politika mempunyai rubrik sastra yang digawangi oleh Wayan Jengki Sunarta selaku redakturnya. Melalui rubrik sastra itulah, Bali Politika memberikan ruang kepada penulis untuk mengekspresikan karya-karyanya di media online.

Setidaknya ada 63 penulis dari seluruh Indonesia yang karya-karyanya terpilih di dalam buku puisi berjudul RendezVOUS. Tidak terkecuali nama-nama besar penyair Indonesia juga berada dalam antologi tersebut.

Buku ini terbit atas Kerjasama PT. Bali Warta Kencana dan Pustaka Ekspresi. Buku setebal tak kurang dari 90 halaman, dengan lukisan sampul yang cukup ilustratif merepresentasikan sebuah RendezVOUS. Mengisyaratkan sebuah pertemuan antar penulis melalui karya-karyanya—untuk saling mengapresiasi.

Dalam pembukaan bedah buku tersebut, Ole menyampaikan tidak bisa melepaskan bayang-bayang dirinya yang (juga) penulis puisi. Sudah seharusnya puisi itu hidup dan membanjiri kehidupan. Bali Politika sejatinya adalah media online yang bergenre politik, namun (mungkin) dengan alasan memberi ruang hidup dan bertumbuh bagi puisi—ruang sastra disediakan.

Puisi-puisi sekarang sulit dibedakan dengan berbagai tulisan di media sosial, khususnya tulisan-tulisan yang seakan-akan atau nyaris puitis. Siapa saja bisa menggunggah tulisannya tanpa ada pra-sunting. Ini yang menyebabkan munculnya banyak kata-kata berserakan di media sosial yang tidak mempunyai kedalaman makna.

Hal ini tentu saja berbeda dengan puisi-puisi di media online. Hanya puisi yang lolos kurasi dari redaktur yang akan diterbitkan dan akhirnya bisa tersebar luas sampai pada pembaca.

Masih menurut Ole, penyair dan karyanya akan bekerja sesuai dengan zamannya. Dulu pada zaman kejayaan media cetak, seorang penulis hanya akan dikenal jika karyanya bisa menembus media tersebut.

Karya-karya yang dimaksud pasti sudah melalui proses panjang, dari mulai ide atau gagasan, menuangkan dalam naskah puisi, dan melakukan pra-sunting sebelum dikirimkan ke media. Ini yang disebut perjuangan penulis sesungguhnya, yang mengantarkan padanya sebuah klaim – penyair, jika karyanya dimuat di media cetak.

Siapa saja bisa menulis apa saja, ini adalah alasan rasional kenapa persaingan menulis menjadi cukup ketat. Demikian pun dengan puisi. Penulis di era sekarang, harus berjuang melawan banyaknya kata-kata yang berserakan di media sosial dan juga bersaing dengan penulis-penulis lain yang jumlahnya banyak sekali.

Berbeda denga era-era sebelumnya, seorang penulis fokus pada bagaimana menulis puisi yang bagus. Selebihnya media sebagai sistem di luar penulis yang akan bekerja untuknya. Maksudnya, jika seorang penulis berhasil menembus media, maka penulis tersebut akan menjadi terkenal. Media akan mempublikasikan dan menyebarluaskan ke khalayak. Media tersebut mempunyai sistem distribusinya sendiri untuk menjangkau wilayah publikasi yang lebih luas.

Dengan referensi-referensi tersebut di atas, maka redaktur akan dihadapakan pada kualitas karya penulis yang cukup beragam. Redaktur mempunyai tantangannya sendiri. Karena menulis karya, dalam hal ini puisi di media online tidaklah sama dengan menulis di media sosial. Dan satu hal lagi yang menjadi sorotan Ole dalam bedah buku tersebut. Puisi-puisi di buku RendezVOUS sepertinya tidak ada satu pun yang mengambil tema-tema politik.

Sepertinya penulis-penulis tidak merasa tertantang, sekadar mencoba pun tidak. Sebenarnya mempertajam tema-tema politik juga merupakan pilihan yang bagus untuk dituangkan dalam puisi.

Sebagian besar tema-tema yang diangkat dalam antologi puisi RendezVOUS adalah tema umum. Tema-tema itu saja. Tidak jauh dari dunia penulisnya sendiri, seperti: kesedihan, kehilangan, tempat tertentu, dan aku-dia. Sejatinya perjuangan untuk memilih tema-tema bagus inilah yang akan mengalahkan kualitas kata-kata yang banyak berserakan di media sosial.

Banyak hal di media sosial yang menggunakan kata-kata yang mirip dengan puisi, misalnya : pititur, khotbah, dan ajakan-ajakan atau pamplet. Puisi tidak begitu, puisi mengandung rasa-bahasa, kejujuran, dan keheningan yang harus selalu terjaga untuk mengalahkan keriuhan-keriuhan.

Belum banyak ditemukan perjuangan untuk itu di dalam buku ini. Tema puisi yang diangkat oleh satu penulis dengan penulis lain hampir sama, tidak ada yang memberikan ciri bahasa, bentuk dan pencariannya.

Ini fakta-fakta yang dihadapi redaktur. Meskipun itu bukan sebuah kesalahan, tetapi seharusnya penulis mampu menemukan tema-tema yang menarik untuk dipilih dalam puisinya.

Bisa jadi salah satu penyebab tidak adanya puisi-puisi istimewa di dalam buku ini mungkin pembatasan pada satu penulis-satu karya, sehingga dirasa kurang representatif. Perkembangan dan perbandingan tema-tema yang disajikan penulis tidak bisa kita nilai secara obyektif.

Nilai-nilai kelokalan pun nyaris tidak diambil sebagai napas perjuangan penulis dalam buku ini. Maka tidak mengherankan jika nantinya kualitas puisinya tidak lebih dari janji-bual yang berserakan di media sosial.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah penulis-penulis sekarang terpengaruh dengan stereotip tulisan media sosial? Misalnya: galau tidak punya pacar-menulis curhatan, tidak ada teman malam mingguan-menulis curhatan, dan lain-lain. Bisa saja ini terjadi.

Tulisan-tulisan itu menyergap dan menyeruak saat pembaca berselancar di media sosial. Di era media cetak, pembaca sastra hanya akan fokus pada halaman rubrik sastra. Tidak terkontaminasi dengan tulisan-tulisan lain seperti yang terjadi di media sosial.

Pemahaman penulis-penulis di rubrik sastra Bali Politika seharusnya mempunyai pemahaman yang obyektif bahwa redakturnya pun seorang penyair. Jadi, jika ingin mengirimkan puisi ya harus bagus atau (bahkan) lebih baik dari puisi-puisi redakturnya. Ini yang disebutkan sebelumnya, bahwa perjuangan penulis sekarang tidaklah mudah.

Jika menyerah begitu saja, maka kualitas tulisannya tidak lebih dari tulisan-tulisan di grup grup Facebook, grup Whatsapp, dan group media lain. Tanpa ada kurasi untuk menakar kualitasnya.

Kemudian, apa yang seharusnya dilakukan agar bisa mendapatkan puisi-puisi bagus? Ini yang penting untuk didiskusikan. Sudah seharusnya penulisan puisi-puisi diperjuangkan dengan rasa-bahasa yang benar, dibedakan dengan pitutur, khotbah dan ajakan-ajakan yang kerap dijumpai di media sosial.

Provokasi seperti apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan penulis-penulis yang bagus? Hal yang tidak mudah. Minat dari penulis-penulis sekarang cukup beragam. Misalnya ada penulis pun, kadang tidak lebih menulis dengan tujuan membuat konten dan mendapatkan follower saja.

Contoh sederhananya adalah kita jumpai tulisan-tulisan yang mengandung motivasi yang mungkin saja klise, tetapi akun penulisnya mempunyai banyak follower. Sedangkan penulis yang serius berjuang menuliskan puisi, justru tidak mempunyai follower yang sama atau lebih banyak. Kontradiktif.

Perjuangan penulis sekarang sangat berat dan terjal. Dua sampai lima tahun ke depan mungkin perkembangan puisi-puisi di Bali Politika bisa dilihat, demikian menurut Ole.

Buku RendezVOUS ini adalah hal yang baru pertama kali dibukukan. Perkembangan tentu akan terjadi bila penulis-penulis kembali kepada keheningan, kejujuran, rasa yang tidak membual, dan bahasa yang tidak berusaha menabur janji.

Pada sesi terakhir bedah buku, Ole menyampaikan beberapa paparannya atas pertanyaan-pertanyaan peserta yang hadir dalam acara peluncuran buku tersebut.

Buku adalah monumen atau penanda, yang dengannya kita mudah mencari atau menelusuri jejak karya penulis. Meski sudah dimuat secara online, tetap sebaiknya karya-karya tersebut dibukukan. Buku akan menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan, simple, dan bisa memudahkan pembaca menelusuri karya-karya penulis.

Terkait dengan seberapa banyak diksi-diksi diperlukan dalam sebuah pusi, Ole menjelaskan diksi adalah senjata. Meskipun bukan yang utama. Diksi mampu memberi kekuatan lain pada sebuah puisi.

Tidak banyak penulis yang berjuang untuk mengejar diksi. Dicontohkannya, dulu naskah puisi yang dibuat penulis itu banyak sekali corat-coretnya. Itu dilakukan untuk memperjuangkan pemilihan diksi yang bagus. Tidak seperti perjuangan yang sekarang, tidak sampai berdarah-darah, ketik langsung kirim, dan tanpa diperiksa lagi.

Maka pada akhirnya hanya akan muncul kata-kata biasa-sudah umum. Gak ada yang spesial. Sama seperti diksi-diksi yang ada di media sosial.

Dalam hal pesimisme-optimisme puisi, Ole menyampaikan mungkin saat membicarakan puisi, kita akan dihadapkan pada pesimisme. Tetapi saat kita menuliskan puisi, kita sepenuhnya sedang memperjuangkan optimisme.

Pesimisme mungkin lebih tepat pada kebiasaan untuk mencari kelemahan-kelemahan tulisan, tetapi tidak membiasakan mencari sesuatu yang lebih baik pada saat menuliskannya. Dan hasil karyanya tidak ada yang beda, biasa-biasa saja.

Di dalam buku RendezVOUS ini, Ole belum bisa menemukan sesuatu yang berbeda hampir di semua puisi-puisinya. Tetapi setidaknya melalui rubrik sastra Bali Politika optimisme ini bertumbuh.

Dalam penutupnya, Ole menjelaskan bagaimana pemanfaatan teknologi bisa membantu mengenalkan puisi-puisi dan penembangan-pengembangan kolaboratif pada segmentasi anak muda?

Sebenarnya sudah ada alih wahana untuk puisi. Sebut saja kolaborasi penulisan puisi dengan karya Lukis, puisi dengan naskah drama-film, dan puisi dengan teater. Ini akan menjadi sentuhan-sentuhan tersendiri, karena dengan puisi akan bisa lebih menjiwai dalam karya-karya kolaborasi tersebut.

Puisi benar-benar bisa menjadi alat visualisasi. Dan hal ini bisa menjawab pesimisme-optimisme perpuisian. Sebuah terobosan baru mengatasai stagnasi puisi.

***

Bedah buku, pertanyaan-jawaban dan diskusi akan selalu menjadi bahan-bahan kajian yang terbarukan. Masing-masing pembedah, redaktur dan peserta akan mempunyai sudut pandang masing-masing pada obyek yang didiskusikan.

Dari bedah buku RendezVOUS tersebut, kita bisa melihat bagaimana banyak hal berubah dan berdampak pada kegiatan kepenulisan, dalam hal ini khususnya puisi. Misalnya: perkembangan dan perubahan media, dari media cetak ke media online; penyair dan puisi akan bekerja sesuai dengan zamannya masing-masing; rendahnya minat literasi; stagnasi-pesimisme puisi; dan lain-lain.

Sepertinya dunia puisi yang baru saja dibahas Ole sedang atau telah terjebak di dalam fenomena sastra yang hanya sepintas lalu. Seperti yang pernah dituliskan Budi Darma di dalam kumpulan esai sastra Solilokui yang berjudul Milik Kita: Sastra Sepintas-Lalu.

Esai yang ditulis pada tahun 1981-1982, hampir lebih dari empat dekade sebelum RendezVOUS diluncurkan. Ini menjadi hal yang menarik, apakah dunia perpuisian senyatanya mengalami stagnasi-pesimisme? Tepat seperti pembahasan dalam bedah buku tersebut. Mungkin benar adanya, bahwa sastra kita, khususnya puisi dalam hal ini memang haya sastra sepintas-lalu.

Banyak fakta-fakta menyeruak di dalam diskusi buku RendesVOUS yang mendukung pernyataan ini. Fakta pertama, tinjauan dari sisi penulis; Ole sepakat bahwa penulis-penulis era sekarang menganggap media online sebagai media “gampangan”. Jadi, dengan mudahnya menulis ala kadarnya, tanpa pra-sunting, menulis sekali langsung kirim, dan tidak ada beda dengan banyaknya kata-kata yang berserakan di media sosial.

Fakta kedua, surplus penulis – nol kritikus; ketika puisi membanjiri kita dengan kualitas yang ala kadarnya dan tanpa kehadiran kritikus akan memperparah kualitas puisi yang pada akhirnya ya hanya sepintas-lalu.

Apa yang sebenarnya menjadi persoalannya? Seperti paparan di dalam bedah buku, Ole menyampaikan bahwa sekarang kita mempunyai banyak penulis. Dengan berbagai kemudahan di era teknologi digital, memungkinkan siapa saja, kapan saja, bisa menulis puisi apa saja.

Tetapi apakah mereka mempunyai kualitas sebagai penulis puisi? Kebanyakan dari penulis pemula hanya mencoba-coba, tidak serius, kemudian berhenti. Ada yang mungkin memperjuangkan kepenulisannya, kemudian berhenti. Ada yang mampu bangkit setelah berhenti menulis, memulai lagi, dan berhenti lagi. Keseriusan mereka dalam berpuisi hanya sepintas-lalu.

Kualitas puisi yang mereka kerjakan juga ala kadarnya. Mereka hanya mengandalkan kata-kata di media sosial yang diklaim puitis. Tulisan-tulisan tersebut menyergap dan menyeruak ketika mereka berselancar di media sosial.

Dan mereka tidak bertarung dengan bahasa, tata bahasa, ejaan dan hal-hal elementer tentang bahasa. Mereka mengirimkan naskah puisi mentahan, muntahan, sekali tulis langsung kirim ke media. Mereka lekas kecapekan dan lekas menyerah.

Menurut Budi Darma, jika kita semata-mata menilai mereka sebagai penulis, tentu saja kesalahan-kesalahan tersebut bisa kita alamatkan kepada mereka. Dan memang, sebagai penulis mereka tidak memperjuangkan puisi sebagaimana mestinya, mereka wajib menerima tuduhan kesalahan.

Mereka sendiri yang harus mempertanggungjawabkan mengapa mereka maunya instan, tidak punya greget, dan tidak mempersiapkan kejelian dalam diri mereka sendiri. Allih-alih kita menuduhnya: mereka tidak mempunyai bakat menulis puisi.

Sepertinya tidak bisa demikian, sepertinya menulis di era sekarang itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Media sosial telah menjadi lahan mereka untuk menuliskan apa saja, di mana saja dan kapan saja. Banyak sekali tulisan-tulisan bertebaran di media sosial, media online, dan mungkin juga catatan-catatan personal di gawai mereka sendiri.

Kurasi media baik cetak maupun online, sejatinya adalah alat untuk mengetahui lebih banyak mengenai bakat penulis. Terlepas dari penulis pemula ataupun penulis senior. Dengan proses kurasi maka setiap penulis akan bisa menyadari kapasitas dan kualitas menulisnya.

Kurator dengan hak mutlaknya, secara tidak langsung sedang mendiagnosa gejala-gejala penyakit yang ada di dalam puisi penulisnya. Naskah yang ditolak redaktur, serupa catatan-catatan dokter yang berisi resep obat untuk kesembuhan pasien. Jadi, pasien, dalam hal ini penulis, harus mampu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap naskah selanjutnya. Artinya, sebenarnya kesempatan menjadi penulis ada di tangan mereka masing-masing, terlepas berbakat atau tidak.

Dalam satu perspektif, mungkin ada perbedaan antara penulis berbakat dan penulis pemula yang hanya coba-coba. Para penulis berbakat ingin tembus kurasi media, sedangkan penulis pemula yang coba-coba hanya ingin mendapatkan status saja, lolos atau tidak kurasi bukan sebuah ukuran.

Penulis berbakat akan mengasah kemampuannya dengan memillih tema yang bisa diolah menjadi bahan tulisan dan dikembangkan. Penulis pemula yang coba-coba hanya akan menulis sesuatu yang tidak jauh darinya. Tema-tema seperti: kesedihan, kehilangan, berlatar suatu tempat, dan aku-dia akan menjadi tema sentral yang tidak pernah berkembang baginya.

Budi Darma mengkategorikan penulis yang coba-coba itu sebagai orang yang terjangkit penyakit inertia. Mereka tetap mempunyai keinginan, akan tetapi malas bertindak untuk mencapai keinginan tersebut.

Kemauan yang kuat, apalagi disiplin kerja, tidak dimiliki. Maka mereka pun tidak berkembang sebelum menjadi penulis berbakat. Sejarah sastra menunjukkan, bahwa penyakit inertia memang merajalela. Mereka menulis seolah-olah sambil-lalu.

Untuk mencapai sesuatu, orang memerlukan satu persen inspirasi dan sembilan puluh sembilan persen perspirasi alias kerja keras. Demikian menurut Thomas Alva Edison. Jadi, untuk menjadi penulis berbakat seharusnya merujuk pada besaran perspirasinya, tidak hanya “alon-alon waton kelakon”.

Pemikiran penulis berbakat akan memusatkan hasrat untuk berdarah-darah memperjuangkan naskahnya. Halangan baginya harus berlalu. Tidak mau hanya berusaha sambil-lalu.

Di dalam esainya, Budi Darma menyampaikan adalah bukan kebetulan, seperti yang pernah disinyalir oleh Harry Aveling dan Jakob Sumardjo, bahwa kebanyakan penulis kita intelektual. Tentu saja pengertian “intelektual” tidak harus identik dengan pendidikan formal yang tinggi, melainkan dengan sikap yang selalu ingin belajar, dan jalan pikiran yang menunjukkan kemampuan berpikir yang baik. Kemampuan intelektual memang merupakan salah satu syarat yang penting untuk menjadi penulis yang berbakat.

Disadari atau tidak, kadang penulis yang coba-coba adalah narsiskus. Mereka bersolek dan membaca karyanya sendiri, tanpa memperhatikan karya orang lain. Mereka tidak mau memperhatikan perkembangan penulis berbakat di luar diri mereka, cukup melihat sepintas-lalu.

Di sisi lain, penulis berbakat akan greget, gigih, tekun mengembangkan ide-ide menulisnya, mencari kebaruan tema-tema yang dipilih, dan think out of the box—tidak seadanya. Menjadikan puisi bukan hanya kata-kata berserak dan potongan-potongan kalimat yang tidak estetik. Mereka meninggalkan narsiskus, lebih menempatkan diri sebagai kritikus, setidaknya bagi karyanya sendiri.

Sepertinya ungkapan “Surplus Penulis – Nol Kritikus” dari Wayan Jengki Sunarta benar adanya. Kritik-kritik sastra yang dialamatkan kebanyakan bebentuk resensi buku, berita, atau wawancara.

Tetapi kritikus tidak berperan sebagaimana mestinya, tidak jarang kritikan tersebut tidak mempunyai daya gugah. Tidak meninggalkan kesan mendalam-kontemplatif. Kritik-kritik sastra semacam itu hanya kritik sepintas-lalu, jadi jangan heran jika isi resensi hanyalah singkatan isi buku. Demikian yang disampaikan Budi Darma dalam catatan akhir esainya.[T]

![Independensi Pers dalam Pusaran Oligarki Media dan Politik Praktis | Catatan Workshop Peliputan Pemilu Tahun 2024 Dewan Pers [2]](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2023/08/DEWAN-PERS-SAMPUL-1-75x75.jpg)