LIMABELAS tahun yang lalu saya sempat menulis di sebuah media lokal bahwa banjir dan permasalahan infratruktur akan semakin sering hadir jika kita gagal membuat proyeksi dan antisipasi atas perkembangan kota. Saat itu, berita tentang banjir yang menimbulkan korban sedang hangat ditayangkan di media cetak.

Saat ini, terutama di musim hujan ini, banjir menjadi keseharian. Setiap kali hujan turun dengan intensitas tertentu, genangan-genangan muncul di beberapa ruas jalan sebagaimana dilaporkan oleh banyak media berplatform digital. Minimnya kehebohan saat ini bisa jadi disebabkan karena intensitasnya yang semakin tinggi sudah membuat kita terbiasa dengan kondisi ini atau bisa juga disebabkan karena relatif minimnya kerugian yang ditimbulkan.

Meski demikian, kita tidak harus menunggu sampai banjir besar yang membawa kerugian dalam skala masif untuk terjadi sebelum melakukan aksi. Saya mencoba merefleksikan apa yang terjadi hari ini, berkaca dari tulisan satu setengah dekade lalu.

Salah satu persoalan penting yang sedang dihadapi banyak kota di dunia termasuk di Bali adalah urbanisasi. Hal ini pula yang 15 tahun lalu saya duga sebagai salah satu penyebab banjir dan akan terus terjadi karena perpindahan penduduk tidak bisa dicegah sementara antisipasi kita terhadapnya masih sangat minim.

Urbanisasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di wilayah-wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi tinggi. Tempat-tempat semacam ini secara aktif menarik orang untuk datang ke wilayahnya melalui berbagai cara. Di Bali, tempat yang dianggap menarik itu telah dipasarkan secara masif melalui berbagai brosur villa, apartemen, hotel atau bentuk lain. Ini disebut sebagai place-marketing atau pemasaran tempat. Modal utamanya adalah place-branding atau image positif yang dimiliki oleh tempat tersebut.

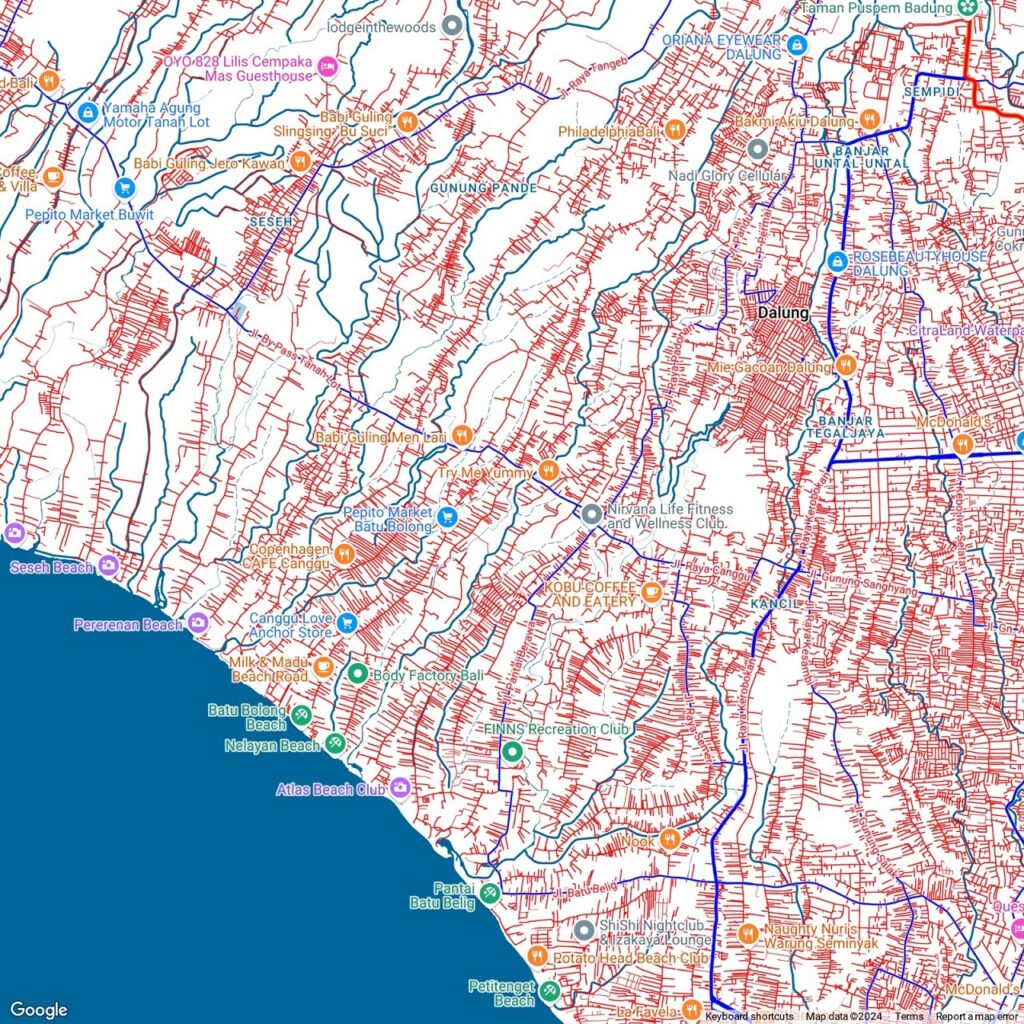

Orang-orang yang memiliki kapital lebih dan ingin menggelembungkan kapitalnya menangkap peluang tersebut dengan membeli lahan dan membangun di atasnya. Banyak orang yang terlibat dalam proses pembangunannya mulai dari buruh, tukang, mandor dan seterusnya. Kelompok lain yang mendapat keuntungan tidak langsung adalah pedagang baik itu pemilik warung atau pedagang kaki lima. Akibatnya, kawasan tersebut tidak hanya dihuni oleh kelompok yang menginvestasikan dananya tetapi juga oleh mereka yang memperoleh keuntungan tidak langsung dari aktivitas investasi tersebut. Pola ini memperlihatkan alih fungsi lahan yang dimulai dari place-branding.

Kawasan barat daya Pulau Bali berkembang secara organik | Foto: Google

Place-branding adalah sebuah proses yang dikerjakan secara strategis untuk mengomunikasikan keunggulan sebuah tempat dan ditujukan untuk menarik investasi, wisatawan, juga penduduk (terutama yang memiliki talenta). Motif utamanya adalah untuk meningkatkan ekonomi lokal dan daya saingnya dalam konstelasi persaingan antar tempat/kota. Fokus utamanya adalah penciptaan citra-citra positif sebuah wilayah secara massif dan biasanya menyoroti aspek spesifik sebuah wilayah yang dianggap sesuai dengan preferensi pasar yang ditargetkan. Hal ini diikuti dengan bahasa investasi yaitu “pengembalian modal yang cepat dan masif.“

Setelah pandemi, kita menyaksikan berbagai upaya pemerintah untuk mengembalikan pariwisata Bali. Berbagai program disiapkan di dikomunikasikan secara luas. Untuk menarik investasi misalnya, Undang-undang Ciptakerja telah disahkan bahkan sebelum pandemi dinyatakan berakhir. Ini dilanjutkan dengan penetapan beberapa wilayah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Di Kawasan Ekonomi Khusus ini, investor disediakan lahan untuk berinvestasi dengan aturan-aturan yang diistimewakan. Selanjutnya, untuk menarik penduduk juga disiapkan visa khusus untuk kelompok digital nomad yang memungkinkan WNA menggabungkan aktivitas wisata dan aktivitas bekerja. Di luar itu, visa-visa dengan persyaratan yang lebih longgar terhadap kelompok WNA tertentu juga sempat diterapkan. Hal ini diikuti oleh penciptaan brand Bali yang aman untuk bekerja dan berlibur.

Beberapa kemudahan yang diberikan dengan argumen untuk mengembalikan ekonomi tersebut, tentu saja, membuat Bali menjadi daerah yang menarik bagi investasi. Jika mengetik kata “Invest in Bali“ maka dalam waktu sepersekian terdapat ratusan, jika bukan ribuan, entri yang mengarahkan kita ke berbagai situs jual beli properti. Agen-agen properti, baik nasional maupun internasional, menjadi perantara bagi kelompok pemilik modal dengan pemilik lahan dan pemerintah. Mereka menyediakan jasa dengan range mulai dari pembelian lahan sampai ijin pendirian dan pengoperasian bangunan hingga dukungan advokasi hukum untuk menjamin keamanan investasinya.

Dalam kondisi kunjungan yang naik eksponential, minat berinvestasi dipastikan melambung. Dari sini lahir spekulasi atas lahan. Orang menguasai bidang-bidang tanah bukan karena perlu untuk hunian tetapi sebagai instrumen investasi. Hal serupa juga terjadi dalam properti bangunan, keuntungan didapat tidak saja dari sewa tetapi juga nilai tanah yang terus merangkak naik. Akibatnya, harga lahan dan properti melambung dari tahun ke tahun membatasi akses terhadapnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Bahkan ada sebuah fenomena yang sempat viral dimana generasi muda merasa pesimistis jika mereka akan mampu membeli lahan dan memiliki rumah.

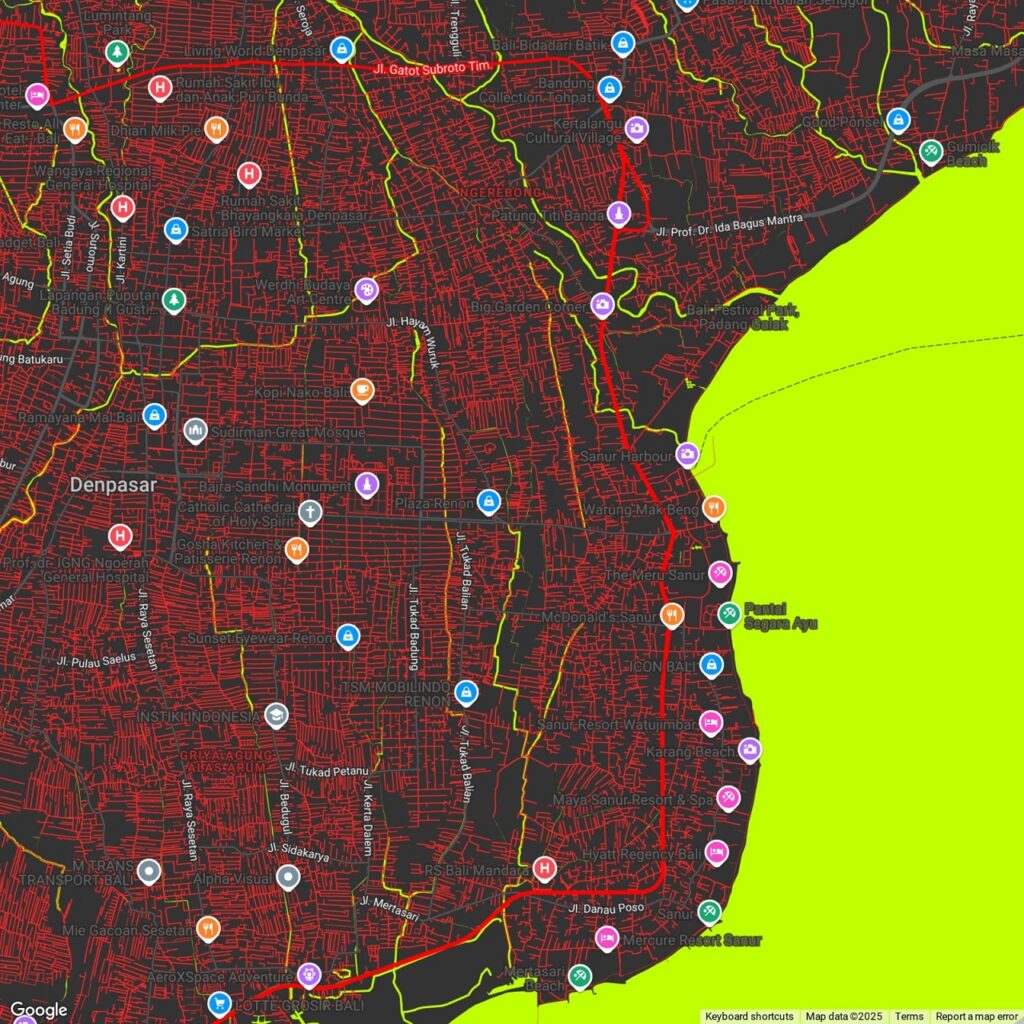

Kawasan-kawasan di tenggara Pulau Bali berkembang pesat | Foto: Google

Dalam kondisi harga lahan tinggi tetapi minat terhadapnya tidak pernah surut, maka investasi bergerak mencari lahan-lahan yang masih terjangkau. Dari sini lahir apa yang disebut sebagai leap-frog development. Pembangunan terjadi meloncat-locat tidak terencana karena lahan terjangkau tidak berlokasi di satu titik yang sama. Akibatnya, kota meluas tanpa arah dengan pola yang tidak bisa ditebak. Perkembangan ini, yang disebut sprawl, terjadi terus menerus sepanjang para agen pemasaran terus melakukan place-branding dan place-marketing.

Ketiadaan orkestrasi tata ruang yang memadai semakin menumbuhsuburkan leap-frog development ini. Selain menciptakan Pembangunan yang bersifat meloncat-loncat, ketiadaan orkestrasi juga menyebabkan tumbuhkan fasilitas komersil sepanjang tepi jalan. Toko-toko dan restaurant tumbuh meliuk-liuk di kiri dan kanan jalan menyerupai pita yang menerus panjang.

Berbagai pihak mendapat keuntungan dari kondisi ini. Alih fungsi lahan, aktivitas pembangunan, pembukaan fasilitas komersial termasuk operasional bangunan-bangunan semua membuka lapangan pekerjaan. Pada titik tertentu, kondisi ini membawa dampak ekonomi langsung. Akan tetapi, dalam jangka panjang, permasalahan mulai muncul. Pembangunan yang semakin massif membuat kota-kota berkembang tanpa pusat. A city without centre. Bahkan juga tanpa aksis.

Perkembangan kota yang berlangsung organis ini menyebabkan penyediaan infrastruktur menjadi rumit. Listrik, air bersih, juga internet yang dipasang dengan kabel-kabel dan tiang-tiang yang berserakan menganggu visual kota. Biaya pemasangan dan perawatannya juga menjadi tinggi dengan risiko rentan kerusakan. Ini belum termasuk infrastruktur jalan dan selokan.

Keruwetan jalan adalah konsekuensi langsung dari pola pembangunan gabungan antara leap-frog, sprawl dan ribbon development. Saat ini, dalam kondisi kota tanpa pusat dan aksis, membuat jalur atau trayek transportasi bukanlah hal yang mudah. Keengganan masyarakat menggunakan transportasi umum bukanlah kesalahan mereka tetapi akibat dari tidak terkoordinasi dengan baiknya rencana dan pelaksanaan pembangunan tata ruang. Hunian-hunian menjadi tidak aksesibel. Ketergantungan pada transportasi pribadi menjadi tinggi dan seolah-olah, saat memikirkan transportasi publik, satu-satunya alternatif adalah ojek online karena mareka bisa mengkustom rute.

Tentu saja operator transportasi berbasis aplikasi tahu betul persoalan ini. Keruwetan kota adalah ladang menambang untung buat mereka. Jenis-jenis layanannyapun semakin bertambah dari awalnya antar-jemput penumpang, kini kita bisa memesan aneka layanan lain dari aplikasinya termasuk makanan dan minuman, jasa antar barang, titip beli barang dan lain-lain. Usaha-usaha jasa tidak lagi membutuhkan ruang fisik di lokasi tertentu tetapi ruang virtual. Ini kembali menyulitkan pengawasan termasuk, misalnya, terhadap tingkat higienis makanan yang dijual.

Limbah dan drainase adalah persoalan berikutnya. Sampah dijumpai di banyak lokasi. Sistem pengangkutan menjadi rumit. Jangan tanya drainase. Semuanya menjadi semakin rumit seperti benang kusut.

Kondisi-kondisi inilah yang mengakibatkan banyak persoalan yang kita hadapi saat ini. Di media-media sosial sering kita lihat masalah tersebut diungkap: sampah yang menumpuk, jalan yang macet, kabel yang berseliweran di atas kepala. Banjir yang, seperti saya tulis di awal, semakin sering menyapa.

Antara banyak pusat atau tanpa pusat sama sekali: perkembangan Bali bagian Selatan | Foto: Google

Selain permasalahan fisik, kota tanpa pusat juga menimbulkan masalah psikologis. Konon, kota yang baik adalah yang mampu memberi pengalaman yang baik bagi penghuni dan pengunjungnya. Pengalaman yang baik terjadi dari kemudahan mereka menavigasi kota, menjangkau setiap sudutnya tanpa banyak halangan. Dari sana, mereka bisa membangun imaji kota, merasakan kota sebagai perpanjangan dari dirinya. Sebagai identitas yang melakat dalam dirinya. Perkembangan kota yang berlangsung cepat dan tanpa arah menyulitkan kita membangun bayangan kota yang baik, mencegah kita untuk membangun orientasi dan membentuk peta mental yang jelas. Kita semua terjebak dalam pusaran kawasan yang dibangun atas dasar logika ekonomi kapitalistik untuk memaksimalkan profit.

Kota yang baik juga tercermin dari aktivitas sosial penduduknya dimana orang dengan berbagai latar belakang bisa saling berjumpa. Penduduk yang heterogen bisa membangun ikatan emosional di ruang-ruang terbuka publik kota. Masalahnya, penduduk yang menghuni bangunan-bangunan yang ada di kawasan kota tanpa pusat tadi adlah mereka yang tidak berkehidupan disana. Pemilik bangunan tinggal entah dimana dan propertynya disewakan. Kehidupan sosial tidak terbangun, ruang terbukapun dianggap sebagai pemborosan sumber daya ruang.

Urbanisasi memang tidak bisa dihindari. Orang akan terus datang selama tempat-tempat mememiliki daya tarik. Kita sangat menyadari bahwa daya jual utama Bali yang kita nikmati saat ini adalah warisan dari romantisasi kolonial atas Bali. Kadang kita terjebak pada narasi-narasi itu. Kita masih menganggap tidak ada masalah dan tetap memandang Bali masih seperti dulu dan bisa terus dikomersialisasi. Tanpa disadari, keuntungan terbesar justru lari ke bukan tangan orang-orang yang tinggal di Bali. Kesejahteraan nyata justru terakumulasi di tangan orang-orang yang menguasai lahan, dan kelompok ini bisa jadi tidak tinggal di Bali.

Urbanisasi bisa dikelola. Instrumen-instrumen pengelolaan wilayah perlu kita tengok, evaluasi dan perbaiki. Banjir yang sudah terjadi sejak limabelas tahun lalu, kini disertai pula oleh masalah-masalah lain. Semoga limabelas tahun lagi saya tidak harus menulis masalah serupa. [T]

Penulis: Gede Maha Putra

Editor: Adnyana Ole

BACA artikel tentang ARSITEKTUR atau artikel lain dari penulis GEDE MAHA PUTRA