- Artikel ini adalah materi dalam public lecture “Sri Tattwa: Dewi Sri & Mpu Kuturan”, serangkaian Singaraja Literary Festival (SLF), Jumat, 23 Agustus 2024, di Gedong Kirtya, Singaraja, Bali

- Artikel ini disiarkan atas kerjasama tatkala.co dan Singaraja Literary Festival (SLF), 23-25 Agustus 2024

***

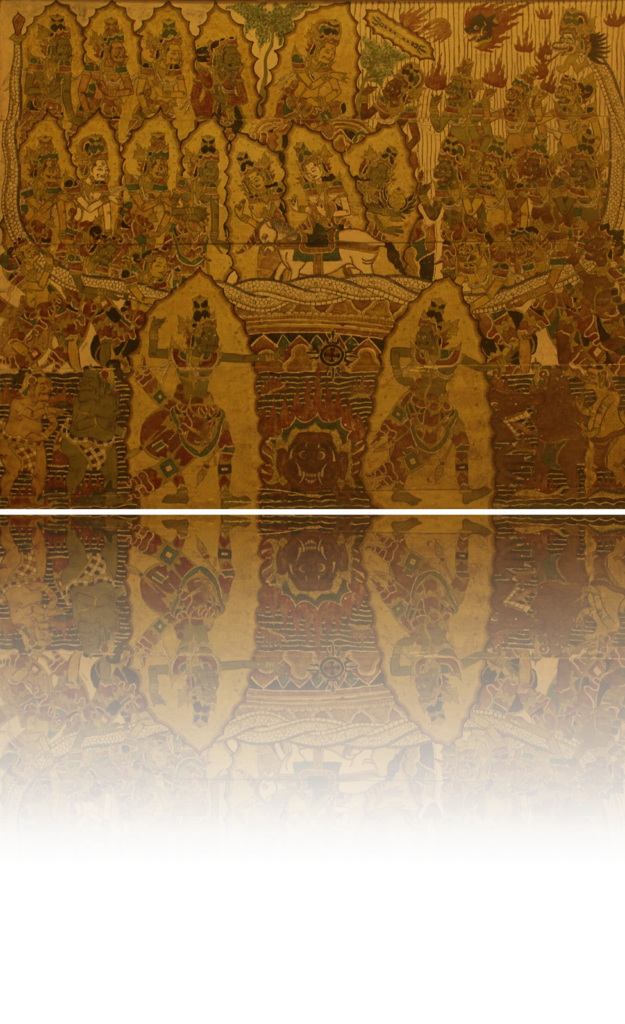

Lontar Śri-Tattwa koleksi Pusat Kebudayaan Bali

TEMAN-TEMAN yang budiman. Terima kasih atas undangan membawakan kuliah umum ini. Ini adalah SLF yang kedua. Kedua kalinya pula saya dengan bergembira didaulat memberikan kuliah umum di tempat terhormat ini.

Tahun lalu saya secara sadar saya mengangkat sosok I Wayan Bhadra, pustakawan pertama Bali, sosok kunci pendirian Gedong Kirtya. Agar menjadi ingatan bahwa modernitas Bali tonggaknya adalah sosok pemikir yang sadar literasi. Sadar akan referensi dan bacaan. Gudangnya adalah Gedong Kirtya, yang tidak lain adalah perpustakaan lontar, yang menjadi pusat pembelajaran modern berbasis dari tradisi penulisan sastra tradisi di Bali.

Dalam kesempatan SLF yang kedua memberikan kuliah umum ini, ijinkan saya menyampaikan kuliah umum ini tentang pentingnya “literatur kesejahteraan rakyat”, yaitu Śri Tattwa.

Ijinkan saya menceritakan teks tertua di Nusantara yang sangat jelas memberikan gambaran bagaimana literatur sebaiknya menjadi pedoman kunci dalam kesejahteraan rakyat. Literatur tradisional bukan berdiri di menara gading.

BAGIAN I

Saya akan menceritakan bagaimana dari awal penciptaan dunia sudah muncul watak keraksasaan yang hanya bernafsu mengekalkan kekuasaan. Para raksasa atau manusia yang berwatak raksasa nafsu besarnya adalah ingin kekuasaannya abadi, dan tidak peduli kesejahteraan bersama. Ingin hidup abadi berkuasa untuk kaumnya belaka.

Alkisah, Sang Hyang Tunggal memerintah para dewa dan daitya (raksasa) untuk mengaduk lautan susu. Sang Hyang Tunggal memerintahkan agar lautan susu diaduk dan keluar kesejahteraan bagi penduduk atau manusia di bumi. Para dewa dan daitya (raksasa) pun berkumpul mengerahkan kekuatannya masing-masing.

Mijil tang miñak wĕkasan sangkeng pĕhan. Nā lwimya ng Ardhacandra rumuhun. Tumūt ta bhațārī Śri, tumū tang sira śrī Laksmidewi, tumūt tang Uccaihśrawā, tumūt tang Kastubhamaṇindan dumunung mareng dewata juga, tan hana mareng daitya.

Keluarlah minyak dari lautan susu itu. Diikuti Arddhacandra. Juga Dewi Śrī, Dewi Laksmī, kuda Ucchaiśrawa, dan permata Kastubha. Semua diambil oleh para dewa, tidak ada yang direbut atau diniatkan oleh asura.

Dewi Sri dan Laksmi adalah dewi kesejahteraan bagi bumi, diabaikan oleh para raksasa. Raksasa semenjak awal penciptaannya memang tidak tertarik dengan kesejehteraan manusia bumi.

Samudramantana & kehadiran Dewi Śri dalam lukisan Bali dan peninggalan Candi Sirah Kencong, Wlingi, Blitar, Jawa Timur, Abad 13 – 14 Masehi, Museum Nasional Indonesia

Raksasa hanya berniat pada kekuasaan dan keabadian diri mereka.

Wĕkasan mijil ta Dhanwantari, angiṇḍit śwetakamaṇḍalu, ikā kahanan amṛta.

Akhirnya keluarlah Dhanwantarī, membawa śwetakamandalu, yang berisi amṛta. Itulah yang diambil daitya: “Ini bagian kami!”.

Watek raksasa (daitya) bergitu bernafsu akan keabadian dirinya. Ketika akhirnya Dhanwantarī muncul membawa śwetakamandalu yang berisi “air keabadian” (amṛta), mereka dengan lantang berteriak: Ini adalah hak milik mereka. Lalu dibawa lari oleh mereka.

Begitulah pongah raksasa. Nafsunya adalah semata-mata untuk mengabadikan dirinya dan kekuasaannya.

Mangkana lingnya an pojar, mahuwusan ikang amṛta tĕlas umijil mangke, ikang Mandaraparwata winaluyakĕn ira sthānanya ngūni ring Śangkadwīpa. Marāryan ta sang watĕk dewata.

Pengadukan laut Kșīra pun selesai. Mereka segera mengembalikan Gunung Mandara ke tempat semula. Para dewa pun beristirahat.

Para dewa baru tersadar ketika merenung bahwa bagaimana mereka bisa menjaga kesejahteraan bumi jika mereka tidak abadi sebagai penjaga bumi?

Para dewa kemudian menyusun rencana bagaimana mengambil tirta amṛta, dalilnya: Kesejahteraan manusia tidak akan ajeg jika para dewa yang menjaganya tidak bisa hidup abadi. Manusia di dunia akan babak belur jika dikuasai oleh keraksasaan yang abadi menguasai alam raya.

Apa yang saya kisahkan ini adalah kisah bagaimana kemunculan kemunculan Dewi Sri yang ditulis masa pemerintahan Dharmawangsa Tĕguh (991-1016 M), akhir abad ke-10.

Kisah ini disebut sebagai kisah Samudramantana, bagian dari kitab Jawa kuno berbentuk kakawin yang terhitung paling tua: Kakawin Ādiparwa. Kitab ini adalah saduran dalam bentuk prosa dari kitab pertama wīracarita Mahābhārata Sanskerta, yang terkenal sebagai perebutan tirta keabadian (amṛta) antar para dewa (pelindung jalan terang) dan daitya (para raksasa yang bisa menyusup ke hati manusia membuat manusia penuh keraksasaan dan ingin berkuasa secara abadi).

Sekalipun kisah ini terkenal, tapi tidak banyak yang melihat inilah kisah tertua dalam tulisan di Nusantara bagaimana kaum raksasa hanya peduli kekuasaan dan keabadian kekuasaannya dan kroni mereka, tanpa peduli kesejahteraan manusia di bumi.

Samudramantana, Museum Trowulan

Raksasa memilih keabadian, bukan kesejahteraan umat.

Raksasa/daitya gentayangan rohnya di muka bumi sebagai Rahu, raksasa abadi tanpa tubuh, mencaplok cahaya terang bulan dan cahaya terang di hati manusia. Rahu adalah Dānawa, anak Wipracitti yang menikah dengan Śinghikā. Ketika para dewa akhirnya bisa merebut tirta amṛta, Dānawa dengan kekuatannya malih rupa, ia menyamar dengan wujud dewa. Daitya Dānawa yang malih rupa ini ikut meminum amṛta itu. Candra (Bulan) dan Aditya (Matahari) yang mengetahui hal itu segera memberitahu Wiṣṇu. Ketika amṛta itu sampai di leher Dānawa itu, Wiṣṇu secepat kilat melepas cakra, putus lehernya. Kepala Dānawa sudah mereguk amṛta bisa hidup abadi. Badannya jatuh ke bumi bagaikan jatuhnya meteor menimpa bumi. Badannya tak abadi, karena belum sempat teraliri amṛta. Kepalanya terbangk ke angkasa. Dendam dan sakit hati si Dānawa yang hanya abadi hidup tinggal kepala saja mengancam Candra dan Aditya: ”Aku akan memakan kalian setiap parwakala”.

Samudramantana, Museum Trowulan

Rahu gentanyangan dan abadi. Manusia susupi sifat keraksasaan, kekuasaan, dan keinginan abadi berkuasa, mengutamakan keluarga dan kroninya.

Bhațārī Śri dan Śrī Laksmi yang muncul dari awal penciptaan dunia, adalah energi kesejahteraan umat manusia di bumi.

Membaca teks lontar Śri Tattwa, adalah merayakan padi dan energi ibu bumi (Laksmi). Jika belajar dari tuntunan Kakawin Ādiparwa, membaca kehadiran Bhațārī Śri dan Śrī Laksmi dalam Samudramantana adalah menimbang kembali perhatian kita pada keinginan berbagi kesejahteraan di muka bumi.

Bhațārī Śri dan Śrī Laksmi adalah Ibu Kesejehteraan dan Ibu Bumi.

Bhațārī Śri dan Śrī Laksmi menjiwai semua energi yang menopang kehidupan di bumi. Untuk dibagi bersama dengan hati nurani, bukan dikuasai sendiri secara keraksasaan.

Samudramantana, Museum Trowulan

Dānawa, Rahu dan watek daitya menjelma menjadi hama, bencana, gelap pikir, keinginan menguasai sumberdaya bumi yang mesti dibagi tapi ingin dikuasai sendiri. Watak Dānawa hanya mengutamakan keabadian diri sendiri, tidak mempedulikan kesejahteraan, bisa malih-rupa dan menyusup ke hati manusia bumi. Inilah pesan dari kisah awal penciptaan Samudramantana, yang di Bali atau dalam dongeng disebut sebagai Perebutan Tirta Amerta, atau kisah Ksira-Aranawa.

Bhațārī Śri atau Dewi Śri, sebagai dewi suci pelindung padi, adalah dewi kesejahteraan umat manusia. Ini dikenal secara luas dalam alam pikir Nusantara.

Memuliakan Dewi Śri bukanlah berhenti pada ritus/ritual semata, tapi bagaimana pemuliaan ini diharapkan menjadi “ideologi kesejahteraan rakyat” tentang pangan yang harus senantiasa diutamakan sebagai penopang keradaban; semua umat mendapatkan akses pada pangan.

Memuliakan Dewi Śri artinya menentang niatan para daitya, Dānawa, Rahu, yang menutupi sisi terang kemanusiaan kita. Sisi terang kemanusiaan kita adalah keinginan tulus untuk berbagi, saling memberi, dan tidak membiarkan satu makhluk bumi kelaparan atau terputus dari akses kepada pangan pokok.

BAGIAN II

Tersebutlah Mpu Kuturan, seorang resi suci, yang menurunkan ajaran pemuliaan Dewi Śri.

Iti Dharma Pamaculan mwang Śri Tattwa, kamijilang dening sira Empu Kuturan, wenang angge gagelaran sang sadu Dharma pangulu pasawahan…

“Ini adalah Dharma Pamaculan dan Śri Tattwa, diajarkan oleh beliau Mpu Kuturan, dapat dipedomani sebagai pedoman yang berhati mulia kitab pedoman sang penghulu (pemuka) pengelola persawahan”.

Siapa Mpu Kuturan dan kenapa demikian mendasarnya memberikan tuntunan “gagelaran pangulu sawah”?

Di gedung tua sebelah kita berkumpul ini (Gedong Kirtya) menyimpan koleksi lontar dan salinan yang isinya mengisahkan siapa Mpu Kuturan dan apa ajarannya. Tersimpan dalam keropak lontar bernomor III beberapa judul: Mpu Kuturan (172/2.IIIb) disalin dari Bangli, tanggal 15/10/1941, Mpu Kuturan (753.IIIb) disalin dari Pagesangan, Lombok, tanggal 06/10/1956, Hempu Kuturan (4875/Ic) disalin dari Griya Sibang Kaler, Abyansemal, Badung tanggal 19/06/1977, Kaputusan Mpu Kuturan (3752 / III d), salinan dari lontar I Wayan Sloka, Br. Alasarum, Bungkulan, Singaraja, disalin tanggal 05/05/1979.

Dalam catatan harian saya “Lontar Mpu Kuturan: Sosok Historis atau Mitos?”, bertanggal 23-25 April 2019, dimuat dalam Tatkala https://tatkala.co/2021/07/25/lontar-mpu-kuturan-sosok-historis-atau-mitos/ , saya telah membuka sosok pribadi tokoh yang kita penurun ajaran Śri Tattwa ini.

Tokoh tercerahi ini berasal dari Jawa, sebagai seorang Mpu tercerahi yang secara tradisional disebutkan datang ke Bali dalam kaitan pernikahan putri Jawa Mahendradatta dengan pangeran Bali yaitu Udayana, selanjutnya dikenal sebagai Raja Udayana (963-1011 Masehi)

Secara umum dan dalam tradisi lisan Mpu Kuturan dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah Bali. Ia adalah tokoh kunci yang disebut sebagai peletak dasar reformasi struktur organisasi masyarakat dan memperkuat ajaran Hindu di Bali pada abad ke-11. Ia disebutkan “berperan dalam konsolidasi sosial dan agama yang juga berpengaruh pada bagaimana masyarakat Bali mengelola sumber daya secara kolektif”.

Samudramantana & kehadiran Dewi Śri dalam lukisan Bali

Warisan Empu Kuturan yang terkait dengan budaya Bali secara langsung mempengaruhi jalan sejarah dan pemikiran Bali ada beberapa dalam bentuk lontar:

1. Lontar Indik Ngangun Parahyangan (Perihal Membangun Kawasan Suci dan Pura);

2. Lontar Kusuma Dewa (Pedoman dalam Pemujaan dan Etika Kependetaan/Kepamangkuan);

3. Lontar Keputusan Kuturan (Ajaran-ajaran Kuturan yang lainnya yang terkait penataan kawasan dan kearifan lokal);

4. Lontar Taru Pramana (Perihal Tumbuhan Berkasihan atau resep-resep herbal untuk menjaga kesehatan);

5. Lontar Dharma Pamaculan dan atau Śri Tattwa (Perihal Pedoman dalam bercocok tanam, irigasi, membangun bendungan dan pedoman ritual pemuliaan Dewi Śri, serta kalender praktek pertanian padi sawah juga padi ladang).

Lontar Dharma Pamaculan dan atau Śri Tattwa (Perihal Pedoman dalam bercocok tanam, irigasi, membangun bendungan dan pedoman ritual pemuliaan Dewi Śri, serta kalender praktek pertanian padi sawah juga padi ladang) berkenaan dengan tradisi Subak. Pertanian subak adalah tulang punggung keberlangsungan dan ketahanan pangan di Bali. Pedoman bertaninya inilah yang secara luas dikenal sebagai Dharma Pamaculan. Lontar ini di dalamnya menyebutkan bahwa ajaran ini adalah Panugrahan Mpu Kuturan (warisan ajaran/pemikiran Mpu Kuturan). Tidak hanya menyangkut kalender bertani padi, tapi juga dikombinasikan ketaatan kalender ini dengan kalender ritual. Pemikiran mendisiplinkan atau menertibkan kalender tanam dan ilmu bertani dengan ritual keagamaan sangat penting dalam mengikat atau mengarahkan para petani tradisional.

Jika dibedah menjadi singkat, isi dari lontar Dharma Pamaculan adalah koridor pertanian padi sawah, pedoman hari dan ritual tahapan dari persiapan lahan pembenihan (ngurit) sampai panen dan memasukkan padi ke lumbung, akhirnya menyimpan beras di pulu-gentong di dapur-dapur petani, sbb:

– Ngendangin (mengawali bertani)

– Menyiapkan bibit padi

– Amaluku (mulai membajak)

– Anggurit (membibit padi)

– Anandur pari (menanam padi)

– Ketetapan lain saat menanam padi sesuai sasih

– Uwusan anandur pari (selesai menanam padi)

– Padi berumur 12 hari

– Padi berumur 17 hari

– Padi berumur 1 bulan

– Padi berumur lebih 1 bulan

– Padi berumur 2 bulan

– Padi berumur 3 bulan

– Memanen padi disawah

– Menghindarkan padi (pamungkem) dari hama:

a. Menghindar Dari Serangan Burung.

b. Hama Tikus menyerang Padi

c. Jika padi diserang hama Walang Sangit

d. Jika padi tidak mau tumbuh tunas baru

e. Jika padi menguning bagaikan terbakar.

f. Jika padi diserang hama lana

g. Jika diserang hama Wereng.

Pemujaan Śri-Sedanapada hari Buda Cemeng Klawu

BAGIAN III

Mpu Kuturan yang secara tertulis disebutkan sebagai tokoh yang secara tercatat mengajarkan bahwa bertani adalah tradisi suci.

Mananam benih dan merawatnya, mengolah tanah dan menanaminya, untuk dijadikan topangan kehidupan, adalah jalan suci.

Bertani padi adalah bukan sekedar kiat mengisi lumbung agar kita tidak terancam kelaparan, tetapi usaha bersama mempersiapkan jalan peradaban masa depan yang panjang.

Prasasti Bebetin (896 M) adalah salah satu prasasti tertua di Bali yang menyebutkan tentang sektor pertanian, mencakup lahan sawah, dan potensi penggunaan sistem pengairan yang mendukung agrikultur. Artinya sudah ada tradisi pertanian sebelum Mpu Kuturan datang ke Bali yang diperkirakan di tahun 1001 Masehi.

Titik baliknya adalah bagaimana pedoman bertani sawah itu dirumuskan sebagai bagian dari kegiatan “parahyangan”, bertani adalah pemuliaan Dewi Kesejahteraan.

Mpu Kuturan juga secara jelas mengajarkan kewajiban perluasan sawah jika sebuah kumunitas. membangun pura atau kuil peribadatan baru, khususnya membangun Meru. Wajib disertai perluasan sawah untuk support dari kegiatan keagamaan.

Di sini arah pemikiran manusia Bali diajak lebih mendalam: Apa yang palemahan (terkait dengan lingkungan) adalah penyangga pawongan (kemanusian) dan parahyangan sebagai jalan meraih kepuasan kebatinan dengan senantiasa tersambung dengan yang “divine”. Apa yang duniawi disambungkan dengan yang surgawi.

Membaca teks-teks ajaran Mpu Kuturan, khususnya teks Śri Tattwa, saya mendapat pelajaran mendalam bahwa apa yang ditinggalkan oleh Mpu Kuturan untuk Bali adalah “quest for divinity in the mundane”.

Menelurus dalam kerja tubuh dalam bertani padi dan bergelimang lumpur, tetapi sebenarnya menelurus yang batin. Menginjak bumi, aliran air, dan berendam yayad palemahan adalah jalan menghayati apa yang menjadi esensi parahyangan.

“Quest for divinity in the mundane” yang diwariskan oleh Mpu Kuturan “play-ground”-nya adalah tanah, aliran sungai, selokan, rumputan tegalan, benih padi dan lumpur, kesabaran “berdamai” dengan hama dan tikus, suka cita panen dan perayaan alu-kentungan yang disuarakan ketika nebuk-numbuk padi. Apa yang tubuh, apa yang berkeringat, apa yang berbasah, apa yang berlumpur, apa yang berbangun di subuh hari, apa yang berjemur di terik hari, adalah suka cita merayakan hidup yang tubuh sekaligus rohaniah.

Yang seperti ini, tradisi mulia ini, tidak bisa kita serahkan pada kaum raksasa, danawa, rahu, daitya; kaum culas yang ingin abadi sendiri dengan kelompoknya dan tidak mau berbagi.

Memuliakan Bhațārī Śri adalah memuliakan kebersamaan dalam meraih kesejahteraan. Merayakan suka cita manusia yang sadar bahwa bumi tempat hidup untuk senantiasa berbagi. Bumi bukan milik kelompok, bukan milik kaum doyan kuasa dan keabadian.

Dalam semangat pemuliaan Bhațārī Śri, memuliaan kesejahteraan bersama ini, semoga siapapun yang terlibat dan hadir dalam SLF senantiasa menginspirasi munculnya manusia-manusia yang hatinya disusupi Dewa-Dewi, bukan dibayangi raksasa-raksasi.[T]

- BACA artikel lain terkait SINGARAJA LITERARY FESTIVAL 2024