MENDENGAR nama Ken Dedes, kita tahu, ia dijuluki Ardhanariswari, sebuah simbol sempurna atas keseimbangan perempuan dan laki-laki. Dan, perempuan, di Asia Tenggara, sebagai subjek menduduki posisi yang otonom . Inilah yang menjadi diskursus gender yang disepakati oleh sejarawan bernama Anthony Reid, didukung oleh kehadiran buku ‘Kuasa Rahim’ yang ditulis oleh Barbara Watson Andaya.

Kamis 11 Juli 2024, nDalem Hanoman Yogyakarta yang berlokasi tak jauh dari Stasiun Kereta Api Lempuyangan dipadati oleh para penggila sejarah. Ada yang berbondong-bondong datang dari departemen Sejarah Universitas Indonesia.

Mereka rela datang menempuh perjalanan jauh. Ada pula teman-teman mahasiswa dari kampus Universitas Sanata Dharma, UGM, dan UNY yang antusias ingin mengikuti diskusi.

Kala itu Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya menggelar bedah buku karya mereka yang belum lama diterbitkan oleh Komunitas Bambu. Buku ‘Kuasa Rahim’ menyorot diskursus gender dalam garis sejarah. Sejauh penggalian Andaya, ada kekosongan kajian dan pendokomentasian sejarah gender dalam wilayah geografis dan kultur Asia Tenggara.

Lantas bagaimana posisi perempuan dalam catatan sejarah kita? Apakah masih menunjukkan keberpihakan pada dunia barat? Diskusi bertajuk ‘Kongkow Sejarah: Otonomi Perempuan dan Akar Kebinekaan di Indonesia’ hadir untuk membicarakannya.

Andaya mencatat bahwa ada kesatuan kultural di Asia Tenggara, yakni tentang kita yang menganut hubungan garis ibu atau maternal line. Rezim gender turut memperlihatkan bahwa perempuan memiliki pengalaman kolektif menyoal reproduksi biologis.

Pengalaman ini menghasilkan ambivalensi atau perasaan mendua yang kadangkala meligitimasi hal-hal tertentu, seperti menstruasi, menikah, melahirkan, hingga menopause.

Dalam perjalanan riset etnografisnya mengkaji sejarah Asia Tenggara, sang penulis menjumpai upacara dan ritual yang merayakan pelepasan status keperawanan. Sementara dalam dimensi religius yang ditelaah, agama di dunia banyak mengajarkan konsep-konsep tentang kesenjangan gender.

Asia Tenggara di sisi lain punya warna dan identitas yang berbeda apabila hendak dibandingkan dengan Asia Selatan dan Asia Timur yang tidak mengalami keterputusan keleluhuran.

Kembali pada persoalan perempuan sebagai subjek yang otonom, ada realitas yang sungguh berbeda dengan dunia barat. Sang penulis mengaku banyak menjumpai kisah perempuan bangsawan yang berani menolak dan menegosiasikan hierarki gender di Asia Tenggara.

Mereka punya posisi kuat bahkan dalam perdagangan, pertanian, dan ritual. Ibu Andaya juga menggunakan terma ‘premodern’ dalam pembabakan sejarah yang dituangkan untuk menghindari wacana kolonial.

Salah seorang audiens sempat bertanya tentang bagaimana posisi dari kecantikan perempuan di Asia Tenggara, apakah itu menjadi persoalan krusial? Tidak panjang lebar, Andaya menjawab bahwa segala hal akan berbeda di kala kamu memiliki wajah yang cantik. Dalam hal karir, dan dalam dunia modern di seluruh dunia, kecantikan selalu bersifat menguntungkan. Konsensus yang secara hegemonik telah menjadi standar kebenaran.

Belum sempat menjelaskan proses menghimpun data riset, seorang audiens bertanya soal tantangan dan kurun waktu yang dihabiskan. Pengumpulan data sejarah memakan waktu yang amat panjang sebagaimana yang dikatakan Andaya.

Sang penulis tidak mendapatkan data dari satu sumber saja. Ia mengakui usia sebagai penentu dari sebuah produktivitas berkarya. Ketika muda, tidak mungkin karya ini bisa selesai. Pergerakan waktu justru membawa dirinya menghimpun informasi dan memori yang kian banyak untuk dituangkan.

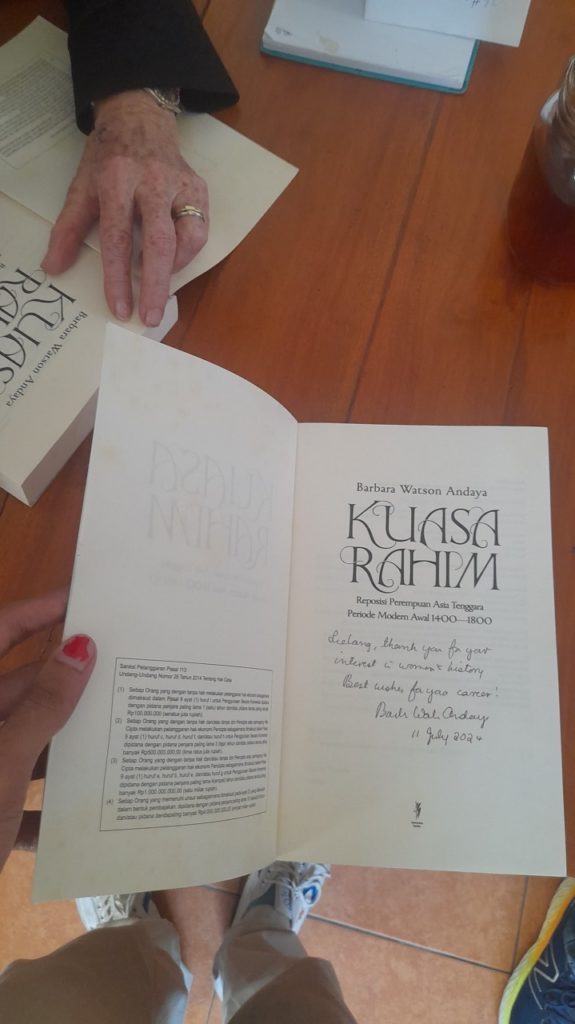

Sesi bedah buku belum memberi kepuasan karena dihalangi keterbatasan waktu. Para audiens tidak mau kehilangan kesempatan dan segera membeli buku untuk ditandatangani Andaya. Ia sangat mengapresiasi ketertarikan generasi muda pada sejarah perempuan, terlebih melihat dikotomi antara pusat dan yang tidak di pusat arus utama. Masih ada generasi muda yang berdedikasi untuk menjadi sejarawan yang menakar peristiwa masa lalu dari perspektif minor dan alternatif.

Hari itu langit begitu cerah dan Yogyakarta selaku kota yang melekat dengan filosofinya, semakin membuka diri untuk penyelenggaraan diskusi serupa di masa mendatang. Ada harapan cerah bagi keilmuan sejarah yang kelak bisa membongkar hal-hal yang belum terungkap, bahkan dari akar rumput dan suara-suara kaum yang termarjinalkan. [T]