TING, ting, ting, ting, ting, bunyi HP-ku bertubi-tubi puluhan kali, yang berarti ada banyak pesan WhatsApp masuk. Berbagai macam kata-kata satire dikirim ke saya dari teman-teman terhormat. Saya bingung dengan satire-satire yang terkirim. Baik berupa kata-kata, maupun gambar/meme. Semuanya mengabarkan hal-hal yang tak saya pahami. Ada yang mengabarkan berita duka pada sebuah tiang, dan lain sebagainya. Ah. Sungguh membingungkan diriku.

Sungguh, saya hanya bingung. Betapa hebatnya teman-teman mengkreasi satire maupun gambar-gambar lucu. Kendatipun demikian, saya tetap tak memahami realita kejadian yang ada. Saya hanya jadi ingat perupa asal Tiongkok, Fang Li Jun dengan penggayaan sinikal realisme (cynical realism)-nya. Kebetulan saya suka dengan wacana-wacana dan figur-figur simbolik yang ia ketengahkan. Jenaka tapi tajam.

Haruskah kita sinis pada realita? Saya hanya tersenyum menyimak karya-karya Fang Li Jun yang lucu dan sinis pada realita. Entah realita yang mana yang di-sinis-i nya. Tapi menurut saya, estetika lucu dan sinisnya berlaku universal dan sepanjang masa, sesuai interpretasi masing-masing penikmat. Itulah hebatnya karya seni rupa (visual art). Sambil tertawa, saya lantas jadi kepingin mentertawakan diri saya sendiri.

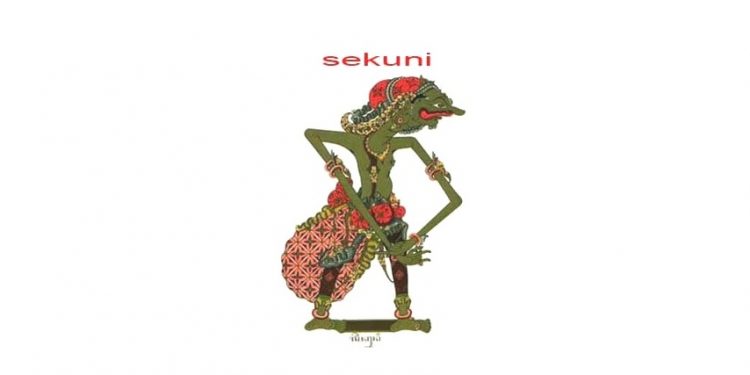

Mengapa saya ingin mentertawakan diri sendiri? Entahlah. Mungkin terinspirasi dari isi WhatsApp teman-teman, dan kembali menyimak karya-karya Fang Li Jun – saya lantas berkeinginan menjadi Sekuni Milenial. Saya ingin menjadi Sekuni dengan ber-pengetahuan dan ber-teknologi canggih di jaman milenial ini.

Ya saya membayangkan menjadi Generasi Y (GenY) yang lahir setelah generasi X (Gen X). Saya tak peduli bahwa saya lahir di tahun 1950 an. Pokoknya format pikiran saya harus milenial. Saya ingin menjadi Sekuni yang mampu meningkatan penggunaan sarana komunikasi, media, dan teknologi digital, dan juga meningkatkan kemampuan liberalisasi sosial, kebudayaan, politik, hukum, dan ekonomi.

Oh ya, saya juga telah menyimpan uang saya di ‘kertas panama’, walau saya (sungguh mati) tidak mengerti apa itu ‘kertas panama’. Yang saya tahu, karena saya lahir di Jawa, arti dari kertas adalah dluwang. Nah, saya tak menemukan dalam vocabulary bahasa Jawa, arti dari “dluwang Panama”. Ah biarlah para cendikia yang membahasnya. Saya yakin, walau empu sastra Jawa kuno sekelas Zoet Mulder almarhum masih hidup, pasti tak akan menemukan arti “dluwang Panama”.

Agar saya dibilang kekinian, maka saya juga mencoba berinvestasi di dunia maya. Orang-orang memberi istilah pada “uang dalam bayang” itu, bitcoin. Saya suka ini, karena kepemilikannya bisa anonymous, atau pakai nama samaran seperti penulis-penulis kritis. Saya tak perlu mempelajari teknologi mata uang digital ini. Saya juga tak perlu memahami apa itu cryptocurrency. Pokoknya, garis besarnya bitcoin adalah mata uang on line, implementasi dari cryptocurrency. Saya hanya butuh menggaji konsultan (dari generasi milenial) untuk menjalankan semua ini.

Tapi sungguh, saya sebenarnya tak memahami kalau cryptocurrency adalah sebuah teknologi membuat mata uang digital yang menggunakan kriptografi. Saya hanya tahu secara samar-samar ketika dijelaskan oleh anak saya yang mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Jawa. Ketika itu dia sedang bikin paper tentang cryptocurrency. Mungkin saja, rasa ingin tau saya tentang cryptocurrency – hanya supaya saya dianggap generasi milenial .

Saya suka berinvestasi mata uang digital ini, juga karena memiliki beberapa kelebihan dibanding mata uang biasa. Sebab, mata uang ini tak diatur oleh bank sentral, proses transfer tak perlu melalui jasa bank, tak perlu melapor ke lembaga keuangan manapun, termasuk di dalamnya tak perlu membayar pajak, karena peredarannya belum melibatkan negara manapun juga.. Selain itu, katanya, nilai kenaikannya sangat luar biasa, bahkan mencapai 10.000% atau lebih per-tahunnya. Itu kata tenaga konsultan saya ya, kan saya tak memahami apa-apa soal ini?

Oh..iya, meski saya tak mengerti ilmu hukum, politik, tata negara – tapi saya ingin melakukan ‘koreksi’ atas semua itu. Yang penting — demi kepentingan saya — saya ingin melakukan koreksi atas konsep trias politika. Saya ingin, meski ada pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif – pemisahan itu bisa saya perlakukan secara lentur, semau-mau saya. Agar di saat-saat tertentu, saya bisa memanipulir kekuasaan sesuai keinginan saya.

Maksudnya, dengan segala upaya, saya ingin melakukan tumpang-tindih kekuasaan. Saya ingin mencoba-coba melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Pemikiran John Locke, Rousseau, Plato, dan Montesqueieu ini sudah terlalu kuno. Trias Politica yang baru menurut saya, batas-batas eksekutif, yudikatif, dan legislatif harus ‘dikaburkan’. Agar saya bisa ‘bermain’ sesuai kepentingan saya. Ah…saya ini ngaco sekali, mana mungkin hal-hal demikan bisa saya lakukan dengan semau-mau saya? Saya kan tidak sekolah soal hukum tata negara, kok mau seenaknya bikin wacana yang ngawur-ngawur gitu. Tapi, yang namanya bermimpi kan boleh.

Hal-hal di atas itulah yang membuat saya ingin mentertawakan diri sendiri. Selain itu, mengapa saya memilih istilah Sekuni Milenial? karena Sekuni Konvensional sudah pernah menjadi trade mark sahabat saya, almarhum Dr. Ida Bagus Made Palguna. Alumni Universitas Leiden Belanda ini, ketika itu menulis rubrik tetap di Pos Kampus, di Harian Umum Bali Post. Beliau salah satu putra terbaik yang dimiliki Bali.

Sepengetahuan saya, tindakan kecurangan Sekuni konvensional yang paling akbar adalah ketika ia menjadi penasehat judi dadu bagi pihak Kurawa. Memang tidak dijelaskan secara vulgar teknologi kecurangan main dadu itu. Keberadaan figur Sekuni di area perjudian tersebut dan tugasnya sebagai pelempar dadu bagi pihak Kurawa, sudah mengidentifikasikan adanya kecurangan. Itu baru kehadirannya sudah menghadirkan atmosfir curang. Luar biasa kan?

Mungkin, karena otak kita sudah tercuci oleh penulis naskah tentang peran antagonis Sekuni. Sementara yang saya pahami adalah bagaimana kekalahan dramatik pihak Pandawa dalam permainan dadu tersebut. Meski tidak dijelaskan secara detail bagaimana strategi Sekuni dalam mengalahkan Pandawa, tapi suka atau tak suka, secara bawah sadar kita telah men-‘judge’, Sekuni lah biang kekalahan Pandawa di arena judi tersebut. Dalam wiracarita Mahabharata, Sekuni merupakan penasihat utama Duryodana, pemimpin para Korawa. Kepiawaian tipu muslihat dan kelicikan ia jalankan demi menyingkirkan para Pandawa.

Menurut saya, tokoh Sekuni adalah imajinasi kita tentang peng-identifikasi-an tindak jahat, tindak curang, tindak licik, dan tindak-tindak ketidakbenaran lainnya. Ia terus hidup sepanjang jaman, karena karakter tokoh antagonis ini memang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Kita akan selalu mengidentifikasikan seseorang yang jahat, curang, licik, dan tindakan buruk lainnya – sebagai Sekuni. Memori kebusukan Sekuni sudah terlanjut mengakar dalam otak kita, sehingga susah untuk di-delete.

Lho….bukankah Sekuni Milenial itu saya sendiri? Mengapa saya harus men-delete diri sendiri. Apakah tidak sebaiknya saya biarkan hidup terus untuk contoh dalam mempelajari pelajaran etika? Bukankah belajar etik, mesti memahami kecurangan, ketidakbenaran, ke-lancung-an, kelicikan, keculasan, dan semacamnya? Saya juga tidak tahu, apakah semua tindakan saya, yang saya paksa-paksakan berorientasi milenial itu merupakan kecurangan? Selaksa tanya, tak terjawab. Jaman now, memang banyak membuat saya don’t know. (T)

- BACA JUGA: Curangologi: Filsafat Curang Seri 1 – Gambar Umbul

- SELANJUTNYA BACA: Curangologi: Filsafat Curang Seri 3 – Paleokultur

![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)