DI kota-kota besar, suara-suara yang keras justru sering kali menutupi yang penting. Mesin-mesin bekerja, kendaraan berseliweran, klakson bersahutan, layar-layar menyala tanpa henti, dan manusia bicara tanpa jeda—semuanya membuat kita terbiasa pada kebisingan yang menyamar sebagai kehidupan. Namun, ada suara lain yang tak terdengar. Bukan karena ia tak ada, tetapi karena ia terlalu pelan, terlalu lemah lembut, dan terlalu akrab dengan sunyi: suara perempuan, suara kelas pekerja, dan suara mereka yang hidupnya bukan drama besar tapi repetisi harian.

All We Imagine as Light (2024) karya Payal Kapadia adalah film yang menolak ikut serta dalam kebisingan itu. Ia memilih mendengarkan yang sunyi. Ia memilih diam sebagai bentuk perlawanan. Dan mungkin karena itu, film ini terasa sangat asing sekaligus sangat akrab—seperti melihat bayangan diri kita sendiri dalam pantulan jendela kereta malam.

Pada banyak film India, baik yang populer maupun arthouse, perempuan selalu ada tetapi jarang benar-benar hadir. Mereka disorot, dinarasikan, dirayakan, tetapi hampir selalu melalui kaca mata laki-laki. Payal Kapadia membalikkan itu semua. Ia tidak sekadar membuat film tentang perempuan, tetapi membuat film dari dalam tubuh perempuan: tubuh yang lelah, tubuh yang bekerja keras, tubuh yang penuh rindu, dan tubuh yang berisi mimpi.

Prabha (Kani Kusruti) dan Anu (Divya Prabha), dua tokoh utama dalam film ini, bukan perempuan heroik. Mereka bukan perempuan yang “berjuang” seperti yang dipotret oleh sinetron, iklan, atau film-film feminis buatan sutradara laki-laki. Mereka hanyalah perawat dari Kerala yang tinggal di sebuah kamar sempit di Mumbai, bekerja, pulang, lalu mengulang hidup yang sama. Tapi justru dalam banalitas itu, kita menyaksikan perlawanan yang lebih radikal—perlawanan untuk tetap menjadi manusia di tengah sistem yang mengubah segalanya menjadi angka, jadwal, dan target.

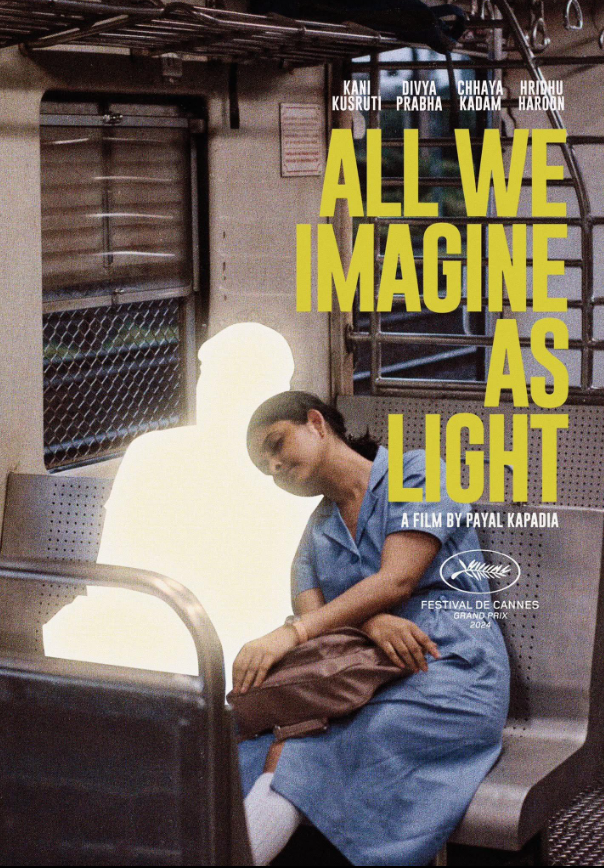

Satu adegan dalam film All We Imagine as Light (Payal Kapadia, 2024)

Mumbai dalam film ini bukan kota impian seperti dalam Bollywood, tapi juga bukan neraka. Ia adalah ruang yang asing dan dingin, tempat relasi manusia retak pelan-pelan. Kota besar itu tak punya ruang untuk keintiman, kecuali ketika waktu dicuri dari dalam dapur yang sempit, di jembatan penyeberangan, di dalam bus, di dalam kereta, atau di pantai terpencil tempat waktu bisa dipeluk tanpa menuntut apapun. Melalui All We Imagine as Light (2024), Payal Kapadia mengkritik Mumbai sebagai ruang eksklusi, bahwa urbanisasi neoliberal telah menggusur keintiman dan menjadikan kota sebagai ladang eksklusi gender dan kelas.

Kota dalam All We Imagine as Light (2024) adalah simbol dari kekuasaan yang bekerja tanpa kekerasan. Ia tidak memukul, tapi menyisihkan. Ia tidak mengusir, tapi membuat orang merasa tidak diinginkan. Ini sesuai dengan konsep kekuasaan foucauldian yang tidak lagi represif, tapi produktif—mengatur hidup lewat norma, waktu, dan arsitektur. Dalam film ini, kekuasaan hadir bukan sebagai polisi atau tentara, tapi sebagai jadwal kerja, kontrak sewa, dan pesan dari suami yang tak kunjung datang.

Payal Kapadia tidak menawarkan solusi besar. Ia justru menantang kita untuk menghargai yang kecil: keinginan untuk makan bersama atau hanya berdiam di dalam kamar sambil menunggu hari berganti. Ia menolak narasi emansipasi yang bising dan memilih merekam keheningan sebagai bentuk resistensi.

Sunyi dalam kamar yang terlalu sempit untuk menampung mimpi apalagi perdebatan, sunyi ketika membaca surat dari suami yang sudah lama tak terdengar suaranya, atau sunyi saat makan malam tanpa percakapan. Sunyi dalam film ini bukanlah kekosongan, tetapi bentuk lain dari eksistensi yang tak diterima bahasa mayoritas. Prabha dan Anu memang bisa bicara, tapi siapa yang benar-benar mendengarkan mereka?

Inilah yang kemudian membuat film ini dekat dengan pemikiran Gayatri Spivak, yang menulis bahwa dalam banyak sistem representasi, subaltern—mereka yang di luar wacana kekuasaan dominan—”tidak dapat berbicara.” Tapi kemudian Payal Kapadia membuktikan sebaliknya, mereka bisa berbicara, asalkan kita bersedia mendengar dalam diam. Lebih dalam, ia lantas tidak menempatkan perempuan sebagai pahlawan atau simbol, tapi sebagai kehadiran yang enggan dijelaskan.

Tentang Cahaya yang Mereka Bayangkan

Dalam All We Imagine as Light (2024), laki-laki muncul tetapi tidak menjadi pusat narasi. Mereka hadir sebagai figur yang ambigu. Suami yang tak pernah datang, pacar yang penuh keraguan, atau pasien yang sekadar lewat. Ini bukan bentuk penghapusan laki-laki, melainkan upaya Payal Kapadia merebut narasi dari dominasi male gaze.

All We Imagine as Light (Payal Kapadia, 2024)

Lewat narasi visualnya, Payal Kapadia secara sadar menghindari objektifikasi perempuan dan tidak memberi ruang pada dominasi maskulin. Kamera tidak mengintai atau memotret tubuh mereka sebagai sesuatu yang sensual. Kamera justru seolah berada di dalam ruangan bersama mereka, sering kali sejajar dengan tubuh, menghargai batas privasi dan ruang intim yang ada. Adegan demi adegan yang ditampilkan adalah upayanya untuk menyediakan panggung bagi perempuan yang sebelumnya hanya sebagai “yang dilihat” menjadi “yang melihat dan merasakan.”

Dengan menolak male gaze, Payal Kapadia sekaligus menolak bahasa visual sinema kolonial dan patriarkis yang selama ini menjajah cara kita melihat perempuan sebagai simbol, sebagai alat, atau sebagai hasrat. Perempuan dalam All We Imagine as Light (2024) hadir sebagai pengalaman yang tidak bisa direduksi jadi pemandangan.

Lebih lanjut Payal Kapadia juga memberikan ruang batin untuk tokoh-tokoh perempuannya. Surat yang dibaca Prabha dari suaminya yang lama tak ada kabarnya, ragu-ragu Anu tentang hubungan rahasianya, atau keheningan saat menatap laut—semuanya mengedepankan perasaan perempuan sebagai subjek penuh. Mereka bukan sekadar reaksi dari dunia luar, tapi memiliki dunia internal yang kompleks dan valid.

Di penghujung film, Prabha dan Anu menemai Parvaty (Chhaya Kadam) pulang ke desanya. Mereka melakukan perjalanan ke pantai. Bukan pantai yang ganas dengan ombaknya yang besar, tetapi pantai dengan laut yang menenangkan. Sebuah metafora untuk dunia alternatif, ruang imajinatif di luar kota dan sistem. Di sana, di pantai dengan ombaknya yang menenangkan, mereka saling menatap. Ketiganya berbicara tanpa kata dan menemukan kemungkinan baru untuk hidup yang tak harus dipaksakan sesuai norma. Dalam sudut pandang feminisme, ini adalah bentuk quiet agency di mana kekuatan lahir dari keheningan dan bukan dari konfrontasi.

Tidak ada klimaks di akhir film. Tidak ada pelukan dramatis atau keputusan besar yang heroik. Tidak ada pula kepastian untuk memuaskan penonton. Yang tersisa hanyalah tiga perempuan dan satu laki-laki di tepi laut, membayangkan cahaya yang berkelip di atas mereka. Tapi mungkin itulah yang paling kita butuhkan hari ini: ruang untuk membayangkan.

Satu adegan dalam film All We Imagine as Light (Payal Kapadia, 2024)

Di abad yang terobsesi pada kecepatan, kita diajarkan untuk bergerak cepat dan bergerak lebih cepat. Tapi, lewat All We Imagine as Light (2024) Payal Kapadia mengajarkan hal sebaliknya: berhenti sejenak, mendengarkan yang pelan, dan membayangkan dunia yang lebih lembut. Dalam dunia seperti itu mungkin perempuan tak harus selalu kuat. Mereka cukup jadi diri sendiri.

Maka All We Imagine as Light (2024) bukan hanya sekadar film, tapi sebuah bentuk dengar. Kita tidak melihat perempuan bicara, tapi kita dipaksa mendengar mereka dalam bentuk paling utuh: langkah-langkahnya, napasnya, ketidaktahuannya, bahkan rasa rindunya yang tak punya bentuk.

Di sini, kita kemudian sadar bahwa Payal Kapadia tidak membuat film tentang India. Ia membuat film tentang mereka yang tidak pernah disebut saat kita bicara tentang India.

Lalu, seperti yang dikatakan Gayatri Spivak, jika subaltern tidak bisa bicara dalam struktur yang ada, mungkin satu-satunya cara adalah menciptakan ruang baru di mana mereka tidak harus berbicara untuk didengar. Dan di situlah cahaya itu berada—not as something we see, but all we imagine as light. [T]

Penulis: Bayu Wira Handyan

Editor: Adnyana Ole

![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-75x75.jpg)