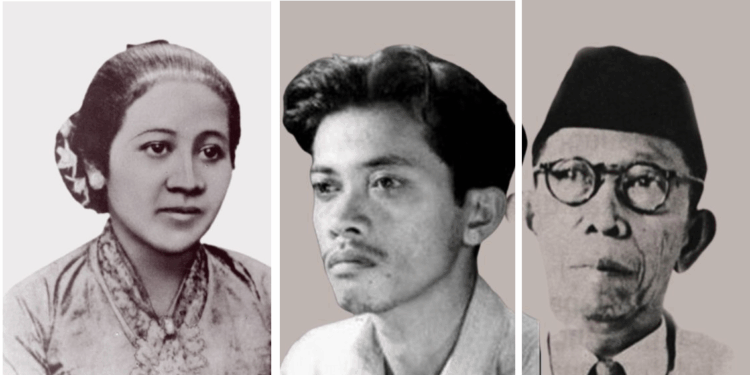

TUJUH hari setelah perayaan Hari Lahir Kartini, 21 April, adalah perayaan kematian Chairil Anwar, 28 April. Empat hari setelah perayaan kematian si binatang jalang adalah Hari Lahir Ki Hadjar Dewantara, 2 Mei, sebagai hari Pendidikan Nasional.

Tiga tokoh monumental yang dikenang secara beriringan oleh bangsa Indonesia itu memang memiliki kesamaan dalam visi buat bangsanya. Ketiganya memiliki visi memerdekakan bangsanya dengan jalan Pendidikan. R.A. Kartini mengedukasi melalui gerakan emansipasi wanita yang berintikan kesetaraan gender. Chairil Anwar mendidik dan memerdekakan bangsanya dengan kekuatan kata-kata untuk memasuki ruang batin bangsanya. Sementara itu, Ki Hadjar Dewantara memerdekakan bangsanya melalui lapangan jurnalistik dan Perguruan Taman Siswa.

Perayaan Hari Kartini mengingatkan kita pada buku Door Duisternis Tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang). Buku itu adalah kumpulan korespondensi Kartini dengan sahabat-sahabatnya di Negeri Belanda yang menjadi sumber inspirasi bagi emansipasi wanita. Dari surat-surat R.A. Kartini itu, kita membaca kegigihannya melawan penjajah sekaligus melawan bangsanya sendiri. Di satu sisi, R.A. Kartini muak dengan penjajah Belanda yang mengkrangkeng kaum perempuan pribumi tidak boleh melihat dunia luar melalui Pendidikan yang mencerahkan, di sisi lain ia juga memberontak kaum laki-laki dari bangsanya sendiri yang memperlakukannya dengan feodal.

Walaupun demikian, bersyukurlah R.A. Kartini punya sahabat Belanda yang membukakan pintu untuk melihat dunia luas. Artinya, penjajahan Belanda pun masih memberikan ruang bagi R.A. Kartini mengenyam pendidikan walaupun hanya sebatas Sekolah Rakyat. Tidak sementereng capaian laki-laki. Namun, patut diacungi jempol, semangat literasi R.A. Kartini sangat menakjubkan. Buktinya ia juga mendirikan Perpustakaan untuk kaum putri.

Dengan modal Pendidikan Dasar, R.A. Kartini mampu berkomunikasi dengan Profesor dari Belanda. Jika tidak cerdas, mustahillah ia mampu menerjemahkan pikiran dan perasaannya yang menyentuh koleganya di Belanda. Itu pula menyebabkan ia ngotot untuk mendirikan sekolah keputrian yang menyiapkan kaum perempuan menjadi ibu. Sekolah didirikan di bawah Yayasan Kartini disebut Sekolah Kartini (1912) tersebar di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon.

Sungguh menyala cita-cita Kartini untuk memajukan kaumnya. Pendidikan diyakininya sebagai obor penerang kegelapan. Keyakinan itu diterjemahkan dengan memperluas pergaulan dengan orang-orang Barat berkemajuan. Dalam suratnya ditujukan kepada Nona E.H. Zeehandelaar, yang ditulis di Jepara 25 Mei 1899, R.A. Kartini menyatakan,

Saya ingin sekali berkenalan dengan seorang “gadis modern” yang berani, yang dapat berdiri sendiri, yang menarik hati saya sepenuhnya, yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegap, riang dan gembira, penuh semangat, dan keasyikan. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan diri-sendiri, tetapi berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan sesama. Hati saya menyala-nyala karena semangat yang menggelora akan zaman baru. Ya, bisa dikatakan bahwa saya dalam pikiran dan perasaan, melampaui zaman Hindia Belanda ini, melainkan hidup bersama para wanita saudara saya nun jauh di Barat.

Kepiawaian R.A. Kartini merangkai kata menunjukkan ia adalah wanita cerdas yang melampui zaman. Berkenalan dengan gadis modern Barat juga mencerminkan luasnya pergaulan. Keberterimaan gadis modern Barat pada R.A. Kartini menunjukkan, ia adalah wanita yang berhasil melepaskan diri dari belenggu feodal bangsanya sendiri. Merdeka dari belenggu patrilineal. Ia berhasil membangun kesetaraan gender ketika wanita masih dirundung kegelapan. Wanita yang kecerdasannya melampaui zamannya. Tidak berlebihan, bila W.R. Supratman mencatat namanya dalam syair yang dinyanyikan sepanjang zaman oleh anak-anak sekolah, “Ibu kita Kartini, Putri sejati, Putri Indonesia, Harum Namanya…”

Sebagai tokoh pergerakan emansipasi wanita, R.A. Kartini pantas menyandang ibu negara. Bukan semata-mata karena anak bangsawan Jawa, melainkan karena gagasan, cita-cita, dan keberaniannya mendobrak ketidakadilan bagi kaumnya. Namun, ia menempatkan etika sebagai panduan perjuangan. “Bila orang hendak bersungguh-sungguh memajukan peradaban, maka kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan”, tulisnya sebagai petunjuk mendarahdagingnya ilmu mendidik.

Seperti juga Kartini yang hadir mendobrak melampaui zamannya, kehadiran Chairil Anwar juga mendobrak mengikuti elan nafas zaman. Ia meninggalkan diksi Pujangga Baru dalam puisi-puisinya. Diksinya singkat, padat, berani, dan berisi sebagai penanda perpuisian Angkatan ’45. Pendobrak zaman kolonial menuju Indonesia Merdeka melalui pena runcing dengan ketajaman kata-kata.

Tema garapan Chairil Anwar pun variatif dalam usia sangat muda. Cinta dilirik. Perjuangan digarap. Patriotik – nasionalis dicatat. Religiusitas diimani. Pahlawan ditulis. Sejarah dilahap. Begitu luas ladang garapannya. Jika diandaikan petani, ia menggarap ladang yang luas dengan sistem diversifikasi. Hasilnya pun bervariasi dalam tema dan bentuk. Puisinya panen raya mengisi kemerdekaan negeri memasuki ruang-ruang kelas. Menyapa anak negeri entah sampai kapan. “Aku ingin hidup seribu tahun lagi”, tulisnya dalam puisi, “Aku”.

Mirip dengan R.A. Kartini (21 April 1879 – 17 September 1904), Chairil Anwar juga mati muda (26 Juli 1922 – 28 April 1949). Namun keduanya meninggalkan legasi penyemangat bagi bangsanya. Kematian Chairil Anwar selalu dirayakan insan Sastra Indonesia, dengan berbagai aktivitas : baca puisi-puisinya, seminar, lomba/sayembara sastra seputar Chairil Anwar. Koran-koran mengenangnya. Media sosial mengunggahnya. Kampus-kampus sastra memuliakannya. Perdebatan tentang Chairil Anwar juga terus mengalir antara tuduhan plagiat dan keaslian karya puisinya. Semua itu membuka ruang dialog terhadap eksistensi Chairil Anwar di dunia perpuisian Indonesia.

Sesempit pengetahuan saya, R.A. Kartini belum terdengar ruang perdebatan terhadap eksistensinya memperjuangkan kaum wanita. Berbeda dengan Chairil Anwar, hadir dengan perdebatan-perdebatan tanpa berkesudahan di ruang-ruang akademik, tetapi umumnya berakhir dengan pemuliaan terhadap proses kreatifnya. Ibarat masakan, puisi-puisinya daging semua. Bergizi dan menyehatkan tubuh bangsa di ruang batin apresiasi kemerdekaan berpikir : bersenjata kata-kata.

Chairil Anwar membuktikan, kata-kata adalah senjata yang perlu dan wajib dirawat, diasah, sehingga ketajamannya mampu menusuk pertahanan lawan. Namun, sayang keduanya berpulang dalam usia muda. Kartini meninggal empat hari setelah melahirkan anak pertama, Raden Mas Soesalit dalam usia 25 tahun. Kabar berpulangnya R.A. Kartini sampai kini masih kontroversial, antara dibunuh atau pendarahan akibat melahirkan. Kepergiannya terasa abu-abu seperti kepulangan Munir tokoh pejuang Hak Asasi Manusia zaman Orde Baru.

Berbeda dengan Chairil Anwar berpulang dalam usia menjelang 27 tahun akibat tifus, infeksi, dan usus pecah. Sebelumnya, ia juga menderita TBC. Dalam dialog dengan ibunya, yang disebut gajah, menyebut, “Bila umurmu panjang, kamu bakal masuk penjara”. Jawab Chairil Anwar, “Bila umurku pendek, anak-anak sekolah akan berziarah ke kuburku, tabur bunga”.

Jawaban Chairil Anwar benar adanya dan terbukti hingga kini. Diksi “tabur bunga” yang digunakan bermakna konotatif sebagaimana puisi. Barangkali maksudnya ia selalu disebut dan diapresiasi karya-karyanya. Ramalan Chairil Anwar itu “disambut” oleh Ki Hadjar Dewantara yang berumur panjang, 69 tahun (2 Mei 1889 -26 April 1959). Ki Hadjar yang menjadi Menteri Pendidikan dan Pengadjaran pada awal Kemerdekaan, telah mengapresaisi karya-karya puisi Charil Anwar melalui anak-anak sekolah. Tradisi itu berlanjut sampai kini walaupun belasan kali Kurikulum berubah dan Menteri berganti. Puisi-puisi Chairil Anwar selalu mengisi ruang batin anak bangsa di ruang-ruang kelas.

Begitulah Chairil Anwar dibaca di ruang-ruang kelas. Api semangatnya terus dinyalakan. Sejak Ki Hadjar Dewantara menjadi menteri Pendidikan dan Pengadjaran hingga kementerian itu berubah menjadi tiga kementerian, puisi-puisi Chairil Anwar tetap dijadikan bahan ajar. Makna puisinya pun selalu mengikuti nafas zaman. Hanya karya yang bermutu yang tidak lekang oleh semangat zaman. Chairil membuktikan dan Ki Hadjar Dewantara menyediakan karpet merah untuk memasuki ruang kelas.

Begitulah tiga tokoh bangsa masuk ruang kelas dengan cara berbeda untuk tujuan yang sama. Benang merah dari ketiga tokoh ini adalah semangat literasinya yang tiada tanding. Ketiganya kutu buku. Sari-sari isi buku dianalisis dan disintesiskan untuk memperkuat perjuangan. Nyatalah, mereka orang yang kreatif, inovatif, dan berpikir kritis tetapi tetap komunikatif. Mereka mengedukasi menyongsong fajar harapan masa depan yang tidak mudah, tetapi tak pernah menyerah. Terima kasih Kartini, terima kasih Chairil Anwar, terima kasih Ki Hadjar Dewantara. Semoga semua hidup berbahagia. [T]

Penulis: I Nyoman Tingkat

Editor: Adnyana Ole