SEBAGAI penikmat bacaan sejak usia muda, cukup mengherankan kalau buku pertama yang saya beli dari kantong sendiri adalah saat kuliah dulu. Itupun dengan mengorbankan bekal sebagai anak kost selama sepekan.

Buku Supernova, dengan anak judul Ksatria, Puteri dan Bintang jatuh yang ditulis Dewi Lestari (Dee) menjadi awal saya berani membeli buku. Saya tertarik membeli buku itu, karena ada pembahasan selama sebulan di rubrik sastra koran yang saya baca (Kompas dan Jawa Pos kalau tak salah ingat).

Banyak yang memuji buku itu dengan berbusa, tapi ada juga yang mengkritisinya dengan obyektif. Dan yang cukup romantis, buku itu saya berikan ke teman wanita yang memikat hati saya saat itu.

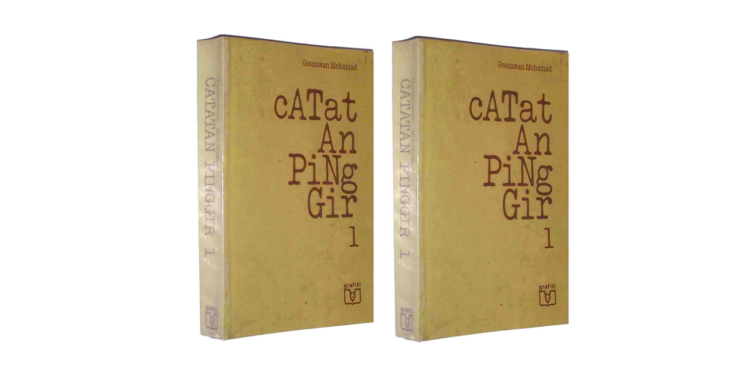

Dan buku berikutnya baru mampu saya beli dengan sepenuh hati. Karena saat itu saya sudah mulai bekerja sebagai dokter jaga di klinik swasta di daerah Buleleng bagian barat. Buku kumpulan catatan pinggir tulisan Goenawan Mohamad (GM) begitu berkesan bagi saya. Saat buku itu dipinjam senior dokter dan tak kembali, saya membelinya lagi saat turun gunung ke kota Denpasar.

Sejak mengenal tulisan GM itu, kecintaaan saya pada karya GM tak pernah surut hingga saat ini. Sampai hari ini, saya telah mengoleksi lima belasan buku tulisan GM.

Buku itu berisi kumpulan tulisan GM di majalah Tempo, yang khusus dibuatkan kolom yaitu Catatan Pinggir. Yang kalau dihitung sudah hampir melewati tiga dasa warsa GM rutin mengisi kolom itu. Terhitung dari awal Tempo terbit.

Begitu banyak dan beragam tema yang ia angkat dalam tulisan itu. Dari yang berat mengenai Ideologi, agama, politik, sastra, sampai yang agak ringan, seperti cerita tentang tokoh, dan peristiwa yang diceritakan dari sudut pandang GM, dan disandingkan dengan khasanah pengetahuan dan pemikiran yang ia miliki.

Tapi bagi saya sendiri, tulisan di buku itu mampu menjadi pintu masuk untuk membaca lebih jauh tentang tokoh, buku, tulisan yang menjadi tema dalam satu judul tulisan.

Saat ada kutipan Paulo Coelho disana, saya pasti segera memburu bukunya. Begitupun saat sebait tulisan Chairil Anwar dikutip, saya akan tergerak untuk mencari buku biografi tentang sang “binatang jalang” itu.

Dalam tulisan GM sering kita temukan petikan kata-kata indah penuh makna dari banyak penulis dalam dan luar negeri. Petikan puisi yang dicantumkan dalam tulisannya pun, bisa tersimpan di ingatan saya dalam waktu yang lama. Karena biasanya disertai penjelasan tentang latar belakang penulisan, suasana kebatinan penulis saat menulis puisi tersebut, maupun situasi sosial yang menyertai penulisan puisi itu.

Beberapa yang masih saya ingat , puisi Huesca ditulis oleh Jack Conford, penulis Inggris, sesaat sebelum kematiannya dalam perang saudara di Spanyol.

Kenanglah segala yang baik

Dan cintaku yang kekal

Kata-kata Daniel Ortega, presiden Nikaragua saat partainya Sandinista kalah dalam Pemilu saat itu. Benar-benar mewakili ide sosialisme yang tak lekang oleh waktu.

“Kami lahir miskin, tak menyesal kalau mati pun tetap miskin.Kami tak akan berselingkuh dengan kekuasaan. Dan kami telah memberikan pemilu yang bersih dan jujur untuk rakyat Nikaragua.”

Tulisan tentang sebuah anomali kehidupan, ketika seorang pangeran kerajaan Mataram di abad 19 meninggalkan kekayaan dan istananya yang megah. Untuk menjadi rakyat biasa di pesisir utara Pulau Jawa. Tulisan ditutup dengan sebait puisi yang menyentuh.

Lihatlah tanganku di akar rumput

Lebih banyak yang bisa kusentuh

Dari yang mampu kau rengkuh

Cerita tentang tokoh, pernah mengupas kehidupan dan pilihan hidup Romo Mangunwijaya. Seorang humanis yang dengan program Kali Code-nya banyak membantu kaum marginal di pinggiran Yogyakarta. Yang mencengangkan, ternyata GM sangat mengagumi sosok Sutan Syahrir, lebih dibandingkan tokoh pahlawan lain yang lebih kita kenal semisal Bung Karno dan Bung Hatta.

Alasan yang dikemukakan, karena ia mengagumi sosok yang kalah dari Sutan Syahrir dan tetap menerima kekalahannya itu secara legawa tanpa dendam. Kalah yang dimaksud tentu saja kekalahan secara politik dari sosok Bung Karno.

Di tahun 60-an ia pernah ditanya wartawan, “Kalau sekarang Bapak dipanggil ke istana oleh Presiden, apakah Bapak bersedia?” Dengan senang hati, jawabnya. Karena Bung Karno adalah presiden saya. Sosok dengan jiwa besar dalam tubuhnya yang mungil.

Tentang sang penulis sendiri, barangkali tak ada yang perlu saya tambahkan lagi. Seorang sastrawan lintas generasi, budayawan yang kata-katanya masih banyak dikutip. Akun media sosialnya saja diikuti oleh ribuan follower saya lihat. Ia seumuran dengan bapak saya. Ayahnya mati dieksekusi NICA saat zaman perjuangan.

Kakaknya seorang dokter yang aktif berorganisasi dan sempat menjadi Ketua IDI dalam waktu yang lama. Ia bersahabat dengan Salim Said, sejak pertama merintis majalah Tempo. Yang ironisnya, begitu Salim Said balik dari studinya di Amerika mereka berpisah. Saya lihat dalam situasi politik terkini sepertinya mereka bersimpangan.

Hubungannya dengan Romo Magnis Susseno, bagawan filsafat kita cukup unik. Mereka saling mengagumi, tapi tak mesti sejalan dalam sikap dan pemikiran. Tulisan Romo Magnis untuk pengantar buku GM saya rasa merupakan yang terbaik diantara penulis yang lain. Begitu jernih, memukau dan menimbulkan rasa ingin tahu yang mendesak untuk segera membaca buku itu secara keseluruhan.

Mereka pernah berseberangan dalam menyikapi sepak terjang Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, ini mungkin terkait dengan sikap Romo Magnis yang menghindari konfrontasi. Tetapi untuk situasi politik terkini, saya lihat mereka berada dalam satu gelombang pikiran yang sama.

Dan terakhir yang perlu kita teladani dari GM, adalah pilihan sikapnya. Itu menjiwai secara tersamar pemberitaan dan cara pandang secara umum majalah Tempo yang ia rintis dari awal. Sehingga saat orang berbicara tentang Tempo, mereka pasti tak melupakan sosok GM di belakangnya.

“Jurnalisme kami tak hendak mendesakkan sebuah kebenaran, sebatas mengetuk pintu untuk hadirnya,” kata GM tentang pilihan sikap yang diambil Tempo.

Dan ia bukanlah sosok yang anti kritik. Kritik itu adalah sebuah keniscayaan, karena tak ada yang abadi dalam sikap dan pemikiran seseorang, kita hari ini, belum tentu sama dengan kita seminggu yang akan datang. Jadi sampai saat ini pun ia bersetia dengan sikapnya itu untuk tetap mengkritisi apapun, seperti diungkapkan dalam sebait puisinya, “dengan raung yang tak diserap karang”

Tak salah kalau seorang Nirwan Arsuka, redaktur budaya senior Kompas dulu, pernah menyandingkan GM dengan Pramoedya Ananta Toer, dalam hal menghasilkan karya sastra secara konsisten dengan kualitas yang nyaris tak pernah berkurang.

Akhirnya di usia yang hampir mendekati 80 tahun, selayaknya kita tetap berharap, panjang umur dan tetap berkarya guru bangsa.

Old Soldier Never die ! [T]