Gede Tandung melangkah dengan sangat hati-hati. Tubuhnya bergerak, menerabas rerimbunan padang gajah. Jalannya sedikit sempoyongan. Ia baru saja selesai pesta tuak.

Meskimabuk, Gede Tandung masih sadar ke mana tujuannya. Dengan menggenggam sebatang linggih dan selembar kain di tangan, ia menuju seberkas sinar lampu neon di ujung persawahan. Di sana berdiri Pura Dalem Lingsir.

Langit gelap tanpa cahaya rembulan. Tentu saja, hari itu tilem. Bulan mati.

Tiba ia di belakang pura. Gede Tandung istirahat sejenak. Ia mengatur napas. Napasnya beraroma tuak. Ia menoleh kanan-kiri, memastikan tidak ada siapa-siapa selain ia sendiri.

Sunyi senyap. Hanya sesekali tampak kelelawar berkelebat. Gumatat-gumitit binatang malam diam tiarap tak bersuara. Mungkin heran melihat ada manusia mengendap-endap pada tengah malam buta.

Merasa aman, Gede Tandung melanjutkan aksinya. Dipanjatnya pagar bata penyengker pura. Tak sulit baginya, sebab pagar itu rendah saja. Dalam sekali panjat dia sudah ada di utama mandala, areal utama pura.

Dalam remang, matanya tertuju ke bangunan meru tumpang telu yang ada di bagian utara. Bangunan itu tak lain dan tak bukan adalah gedong penyimpenan.

Dengan linggis Gede Tandung mencongkel pintu gedong penyimpenan. Lengannya besar dan kuat. Itu membuat pekerjaannya tidak terlalu sulit. Sekali hentak, gembok langsung tergeletak.

Di dalam gedong penyimpenan tersimpan rupa-rupa benda berharga. Benda-benda keramat. Ada pratima Ida Hyang Bhatari Durga berlapis emas. Ada banyak bunga emas, gelang dan sabuk perak, juga beberapa ikat pis bolong satakan.

Gede Tandung mengambil benda-benda keramat itu dengan leluasa. Gerakannya begitu cepat.

[][][]

Pura Dalem Lingsir terkenal sangat pingit. Tak seorang pun berani berbuat macam-macam di areal pura itu. Jangankan mencuri, meludah sembarangan pun orang tak berani. Tapi Gede Tandung malah mencuri benda-benda sakral itu. Barangkali akal sehatnya sudah pingsan dihantam tuak.

Di Desa Dukuh, nama Gede Tandung memang terkenal. Hanya saja, dia dikenal bukan karena berbudi, melainkan karena suka berjudi. Namanya selalu tersebut di arena judi. Tajen, maceki, spirit, bola adil, ah pokoknya semua macam judi.

Padahal dia bukan orang berpunya. Alih-alih hidup sederhana atau bekerja baik-baik, dia malah mengumbar nafsunya bermain judi.

Jika ada warga desa meninggal, dia yang paling rajin datang magebagan karena pasti digelar ceki. Kartu, meja, dan kopi sudah disiapkan untuk para bebotoh ceki. Kalau sudah duduk mengitari meja ceki, Gede Tandung suka lupa waktu, lupa diri. Dari malam sampai pagi, sampai ketemu malam lagi, tak henti-henti. Dia bertaruh habis-habisan. Seringkali sampai berutang.

Gede Tandung tidak bekerja. Maka tak salah jika warga heran kenapa dia selalu saja punya uang untuk berjudi. Memang dia berjualan tuak. Dia punya beberapa pohon jaka di belakang rumah. Pohon-pohon itu rajin betul mengeluarkan tuak.

Namun berapa sih uang hasil menjual tuak? Apalagi, seringkali tuak yang diturunkannya tidak dijual, melainkan diminum sendiri olehnya bersama kawan-kawannya sesama peminum. Selain penjudi, Gede Tandung adalah peminum kelas berat. Kalau sudah punyah, dia tidak ingat lagi dengan bisnis. Dia gratiskan saja semua tuaknya.

Dulu sekali, saat kedua orangtuanya masih ada, Gede Tandung pernah menjadi orang waras. Orang tuanya punya beberapa petak sawah, juga punya beberapa ekor babi dan sapi. Maka, dia belajar menjadi petani.

Dia turun ke sawah, menyemai bibit, menanam padi, singkong, cabai, sayur hijau, kacang tanah, juga menyabit rumput, mencari pakan babi dan sapi. Hati orang tuanya teduh melihat anak satu-satunya itu bisa diandalkan.

Tapi itu hanya sebentar, tak sampai dua bulan. Imannya tak kuat. Melihat orang maceki, tangannya gatal ingin ngupak cekian. Melihat kawan-kawannya bersenang-senang mengangkat gelas, matuakan sambil magenjekan, ingin juga dia. Jiwa pemalas dan berfoya-foyanya memberontak. Serta merta dia merasa tangannya kaku mengayunkan cangkul dan sabit.

Setelah itu dia pensiun dari dunia pertanian. Dia tinggalkan sawah, sapi-sapi, dan babi-babinya. Lebih parah lagi, semua hartanya itu, sawah, sapi-sapi, dan babi-babi itu, habis di meja judi. Tinggallah yang tersisa hanya sepetak kecil tanah, yang di sana berdiri gubug tempat tinggalnya dan beberapa pohon jaka.

Orang tua Gede Tandung yang renta tak mampu berkata-kata. Mereka pasrah menahan sakit hati dan kecewa.

Kebiasaan Gede Tandung berjudi dan mabuk-mabukan itu jugalah yang membuat Luh Werni pergi meninggalkannya. Dulu, sebelum menikah, Gede Tandung mengucap janji akan berhenti main judi, juga berhenti mamunyah.

Gede Tandung juga berkata akan menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Hati Luh Werni luluh mendengar bujuk rayu Gede Tandung. Setelah menikah, janji tinggallah janji. Semua isapan jempol belaka.

Belum lewat abulan pitung dina mereka menikah, Gede Tandung sudah lupa dengan apa yang pernah keluar dari mulutnya. Mana ada dia peduli dengan istrinya. Gede Tandung tak betah di rumah, pun jarang memberi nafkah.

Luh Werni mengelus dada berusaha sabar, awalnya. Sendiri dia mengurus hidup, sendiri pula dia membesarkan sang anak. Namun ketika tingkah Gede Tandung kian parah, dia pun minggat bersama anaknya yang usianya baru setahun itu.

Apakah Gede Tandung menyesal setelah itu? Tidak. Dia justru makin lupa diri. Memang bedebah sekali tokoh kita yang satu ini.

Hari itu adalah hari sialnya bermain ceki. Dari pagi sampai matahari terbenam dia main, kartunya selalu busuk. Uangnya amblas. Mau meminjam uang lagi, dia malu. Semua orang sudah diutanginya. Orang-orang menertawai kekalahannya. Panas telinganya, jengah hatinya.

Hari itu tilem. Bulan mati. Dilihatnya Jro Mangku pulang dari ngayah di Pura Dalem Lingsir. Saat itulah muncul niatnya menggasak pratima di pura.

Gede Tandung adalah pecalang di desanya. Perawakannya memang cocok menjadi pecalang. Jika tiba odalan di Pura Dalem Lingsir, dia ngayah menjadi pecalang. Sudah biasa dia keluar masuk pura. Dia tahu persis seluk beluk pura. Dia tahu ada benda-benda berharga tersimpan di sana.

Karena itulah ia akan dengan mudah mncolong benda-benda itu. Benda-benda itu akan dijual, uangnya untuk maceki membalas kekalahan hari itu.

Kemudian dia mengundang kawan-kawannya metuakan. Dia minum-minum sambil menunggu malam tiba. Di samping itu, dengan minum tuak dan mabuk dia akan lebih lagas beraksi nanti. Seperti warga lain, dia tahu keangkeran Pura Dalem Lingsir. Takut juga dia ke sana sendiri tengah malam buta. Dia membesarkan nyali dengan mabuk.

Pura Dalem Lingsir berada di ujung selatan Desa Dukuh, di atas tebing yang jauh dari permukiman. Untuk sampai ke sana, warga harus menyusuri persawahan yang berundak-undak. Kendaraan parkir di jalan besar sebab tidak bisa masuk sampai di pura.

Akses ke pura hanya jalan setapak. Ada jalan pintas yang tidak melewati persawahan, tapi agak sulit dilalui lantaran jalurnya dihalangi lebat padang gajah.

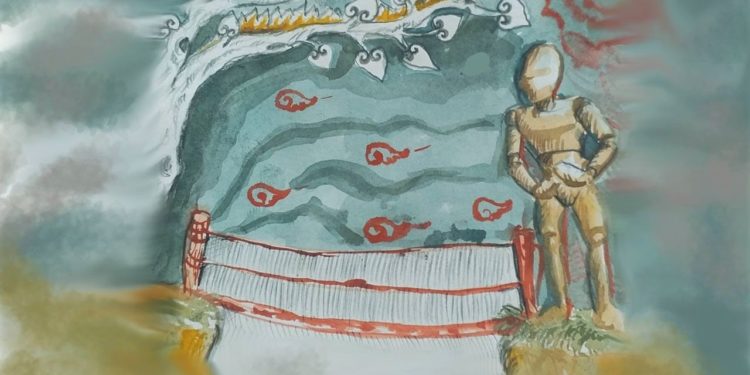

Di Pura Dalem Lingsir berstana Ida Hyang Bhatari Durga. Beliau memiliki pengabih Ida Ratu Mas Gede Macaling, sang penguasa kematian. Beliau terkenal bares. Sering warga naur sesangi atau membayar kaul di sana karena doanya terkabul.

Namun di sisi lain, Ida juga terkenal pingit. Di pura itu warga tidak boleh berkata sembarangan, apalagi berbuat sembarangan. Jangan sesekali berani menunjuk pelinggih ataupun petapakan Ida jika tidak mau tulah. Sering terjadi kerauhan masal di sana, pertanda ada sesuatu yang beliau kurang berkenan.

Terlebih di ujung jalan setapak adalah pura prajapati dan setra yang juga tenget. Di sana banyak pohon besar-besar bersaput poleng. Ada bunut, pule, dan beringin. Yang terbesar adalah beringin yang tumbuh persis di tengah kuburan. Besar, rimbun, dan menjulang, macam raksasa dalam cerita seram. Sulur-sulurnya panjang terjuntai. Warga menduga ratusan tahun usianya.

Petani yang kebetulan mengecek pengairan sawahnya pada malam hari, sering melihat bola api melayang-layang kemudian saling beradu di sekitar beringin itu. Konon, bola-bola api itu adalah mereka penganut ilmu pengleakan yang tengah mengadu kesaktian. Konon juga, jika keesokkan harinya ada orang yang mendadak sakit aneh, dia tak lain adalah leak yang kalah adu tanding.

[][][]

Gede Tandung sudah membungkus pratima dan benda-benda keramat lainnya dengan kain. Dia menaksir benda-benda itu bisa laku puluhan juta. Dia terkekeh. Mulutnya bau tuak. Mencuri pratima dipikirnya macam mencuri sandal kawannya saja.

“Auuuuuuu…!”

Tiba-tiba terdengar lolongan anjing. Suaranya berasal dari arah kuburan. Panjang, iramanya mengerikan, dan membuat bulu kuduk berdiri. Kata orang, lolongan itu pertanda anjing melihat sesuatu yang tak kasat mata.

Gede Tandung merinding juga. Tak mau dia berlama-lama di tengah pura, segera dia menuju penyengker dan sekali lompat tubuhnya sudah melayang di atas penyengker.

Dari atas penyengker ia menceburkan diri ke bawah. Tapi Gede Tandung merasakan kakinya tidak pernah menyentuh tanah. Tubuhnya terus meluncur.

Tubuhnya terjun jatuh ke sebuah lubang yang gelap dan dalam. Tak sempat menyadari apa-apa un, berkelebat kemudian kain kasa putih panjang, tak putus-putus. Kain itu menggulung tubuhnya, menjerat lehernya.

Gede Tandung terbungkus laksana mayat yang siap dikubur. Dia meronta. Sia-sia. Tubuhnya yang besar tak mampu melawan. Napasnya tercekat, matanya melotot, lidahnya terjulur.

Keesokan harinya, Jro Mangku yang hendak mabanten kajeng kliwon terkesiap. Gedong penyimpenan berantakan, pratima raib. Dalam sekejap warga sudah tumpah di pura. Mereka kasak-kusuk.

Setelah mencari-cari, warga menemukan sesosok tubuh tergeletak di dasar tebing, kaku tak bernyawa. Di sebelah tubuh itu, prerai Ida Ratu Mas Gede Mecaling tersembul dari dalam bungkusan kain. [T]

[][][]