Dua tahun sesudah Perang Dunia I berakhir, seorang wartawan perang Amerika Serikat mendarat beserta rombongannya di Boeleleng dengan sedikit kecewa. Fasalnya, ia hanya menemui sebuah bandar yang sepi, berjarak kira-kira 3 mil dari pusat keresidenan di Singaraja.

Imajinasinya tentang sebuah sambutan dengan tari-tarian dari gadis-gadis pribumi yang bertelanjang dada membawa bebunga, segera buyar. Padahal sebelumnya, dari pejabat-pejabat Belanda di Makassar, ia telah dikabari akan keramahan eksotik yang bakal menyambut mereka begitu tiba di salah satu Pulau Surga di Insulinde Belanda itu.

“Kemana orang-orang” tanyanya pada seorang pemandu lokal keturunan China ketika mereka sudah berada di sebuah Concordia Club.

“Menjeepee,” terang si pemandu.

“Apakah itu semacam penyakit, seperti kolera? Hingga penduduk menghilang dari pemukiman?”

“Tidak ada kholera, menjeepee sejak fajar” kata si pemandu lagi.

Si wartawan akhirnya mahfum, ia datang pada hari yang tidak tepat untuk mewujudkan angan-angannya akan sebuah kemeriahan eksotis itu. Ia menulis, “Mereka menyebutnya Menjepee, yang secara harfiah berarti ‘diam’. Orang Bali adalah orang-orang Hindu terakhir yang tersisa di Kepulauan… Selama Menjepee, yang berlangsung dua puluh empat jam, tidak ada pribumi yang diizinkan ke luar tembok kampungnya kecuali alasan yang paling mendesak. Bahkan untuk itu dia harus mendapatkan izin dari pendetanya. Jika seseorang melanggar, dia diberi sangsi dengan cara dikucilkan di kampungnya…”

Tidak ada lagi yang dikatakan E.Alexander Power tentang menjeepee, kecuali upayanya untuk bisa ke Denpasar demi melihat keindahan dan kecantikan gadis-gadis insulinde sebagaimana telah ia dengar dari orang-orang Belanda di Borneo dan Celebes. Ia memutuskan untuk pergi hari itu juga karena waktunya terbatas di Bali. Pemandu Chinanya, menyarankannya untuk bertemu Residen di Singaraja yang mungkin bisa memberi jalan keluar.

Ia mengisahkan bahwa pemandu China-nya mengatakan memang ada empat buah mobil di Boeleleng yang bisa membawanya ke Denpasar. Tetapi semua sopirnya orang Bali yang sedang Menjeepee. Tanpa pertolongan Residen, tak mungkin baginya mendapat tumpangan. Beruntung, Residen memberikan jalan keluar dengan mendekati seorang pendeta yang kemudian mengizinkan seorang warga untuk mengemudi kendaraan ke Denpasar membawa si wartawan itu.

Rupanya, menjeepee, seperti Hari Nyepi sekarang ini, bukanlah topik yang diminati oleh para pelancong Barat masa awal di Bali. Dari catatan Power ini kita juga tahu, menjeepee yang sakral, tidak menghalangi residen dan pemimpin agama lokal untuk bernegosiasi. Mungkin itu semacam keramahan tropikal bagi si tuan putih yang menguasai bangsa kita kala itu.

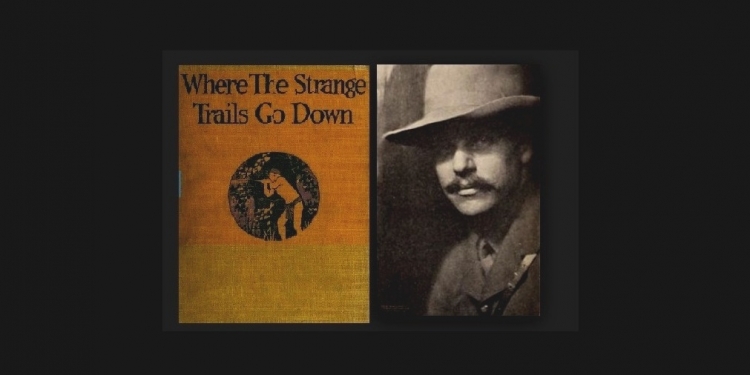

Kisah itu dipetik dari buku Where The Strange Trails Go Down bagian 7, dengan subjudul Down To Island Eden yang khusus berisi catatan pengalaman Alexander Power singgah di pulau Bali. Dipublikasikan pertama kali pada Oktober 1921, buku ini merangkum semua pengalaman perjalanan Alexander Power ke Kepulauan Melayu. Berangkat dari Teluk Manila pada akhir Februari 1920, ia bersama rombongannya bertualang ke Sulu, Borneo, Celebes, Bali, Java, Sumatra, Semenanjung Melayu, Siam, Cambodia, Annam, dan Cochin-China dengan sebuah kapal Negros (kapal penjaga pantai Philipina) berkapasitas 150 ton, tinggi 150 kaki, dan jumlah awak enam puluh orang.

Selain dirinya dan nahkoda kapal bernama Kapten AB Galvez, ikut dalam rombongan itu Nyonya Winsome seorang dokter, kameramen John L. Hawkinson, tiga orang teman gubernur jenderal di Manila dan istrinya sendiri, nyonya Edward Alexander Power. Penuh gairah, ia menyebut perjalanan wisatanya itu sebagai perjalanan ke negeri-negeri asing. Di mana pulau-pulau sihir dan peri laut terapung di bawah kemuliaan matahari tropis.

Selama di Bali, perhatian Alexander Power lebih tertuju pada kemolekan alam yang menggetarkannya, kecantikan sawah-sawahnya, dan yang lebih utama profil biologis gadis-gadisnya. Dengan gaya bombastis, ia melukiskan wanita-wanita Bali laksana mawar nan semerbak di bawah matahari yang membuat kulit mereka sawo matang, lentur, dan postur lebih tinggi daripada wanita-wanita Melayu yang pernah ia lihat di Malaysia. Kemolekan tubuh wanita-wanita Bali, katanya, sudah tersohor hingga ke Malaysia, di antara pelaut-pelaut dan orang-orang Barat yang pernah mencapai Kepulauan.

Tidak begitu rinci penjelasannya mengenai kemolekan wanita Bali yang tersohor itu. Apakah karena erotikanya, atau karena hal lain. Namun dari catatan sejarah kita bisa mengerti, mungkin itu pengaruh popularitas budak-budak perempuan dari Bali yang mahal harganya di Batavia tempo dulu. Banyak dari mereka menjadi istri tak resmi orang-orang Eropa. Sejumlah dagh register telah mencatat perihal kasus-kasus yang menghebohkan berkaitan dengan hubungan asmara antara budak-budak itu dengan tuan Eropa-nya.

Barangkali, cerita-cerita semacam itulah yang didengar si wartawan perang ini ketika di Malaysia. Ia memuji, betapa karakter perempuan Bali dianugerahi ketenangan, sepi dan tampak terhormat. Tubuh mereka dibungkus kain dari pinggang ke pergelangan kaki. Menampakan setiap garis dan kontur pinggul dan tungkai bawah yang aduhai. Tapi dari pinggang ke atas sepenuhnya telanjang.

Sekalipun demikian, ia juga melihat kehidupan mereka yang penuh resiko karena adanya kebiasaan membakar diri bersama mayat suami yang dibakar. Terutama bagi gadis-gadis muda yang bersuamikan lelaki tua. Wanita-wanita itu, kata Alexander Power terikat pada sumpah untuk ikut membakar diri. Larangan keras pemerintah Belanda, tidak sepenuhnya menghentikan praktek tersebut. Bahkan belum berselang lama dengan kedatangannya di Bali, ada dua perempuan yang meminta izin kepada raja Kloeng Kloeng membakar diri dalam prosesi pembakaran mayat suami mereka.

Wartawan Amerika ini mengaku tidak terlalu menikmati tari-tarian asli yang digelar oleh controleur di Kloeng Kloeng untuk menyambutnya. Namun ia mengagumi seni kostum mereka, gerakannya yang sulit, dan terlebih pula cara-cara komunitas desa mendukung pendanaan untuk menyediakan kostum bagi tarian itu.

Bali termasuk wilayah padat dalam amatannya. Setiap mil persegi, terdapat 325 penduduk. Daya tahan tubuh orang Bali menurutnya lebih baik dari orang-orang di pulau-pulau laut selatan, lantaran iklim yang sehat. Jadi populasi meningkat dengan cepat. Kekurangan yang paling kentara adalah infrastruktur pelabuhan. Ia mengatakan, kapal-kapal Eropa jarang singgah di pulau ini lantaran kualitas pelabuhan-pelabuhan yang ada tidak memadai. Semasanya pemerintah Belanda belum mempunyai hotel, jadi ia menginap di sebuah pesanggrahan milik pemerintah yang buruk kondisinya.

Cukup mengejutkan, karena di bagian akhir catatannya ia berpendapat, lebih baik orang Bali tidak mempunyai pelabuhan besar, supaya pesonanya tetap tersembunyi. Sebab daya pikat pulau ini yang menurutnya lebih baik daripada bujukan seorang bankir di Amerika, pastilah akan mendatangkan mimpi buruk buat mereka sendiri jika pelaut-pelaut kulit putih menjambanginya. [T]