Judul: Montase (Kumpulan Puisi) # Penulis: Wayan Jengki Sunarta # Penerbit: Pustaka Ekspresi # Tahun: 2016 # ISBN: 978-602-7610-73-6

PUISI bisa jadi apapun, apapun bisa jadi puisi. Maka judul “Montase” yang digambarkan dalam pengantar buku karya Wayan Jengki Sunarta sebagai : “komposisi dari berbagai unsur” sangatlah tepat. Montase seperti menggabungkan potongan-potongan peristiwa, rasa, kenangan dan renungan manusia dalam satu jilid yang tebalnya 72 halaman.

Membaca 55 puisi Jengki seperti membaca catatan kehidupan seorang manusia yang seutuhnya. Manusia yang kadang baik, kadang buruk; manusia yang kadang sadar, kadang mabuk. Ya, mabuk. Kata-kata mabuk, suasana mabuk, bahkan Tuhan yang mabuk ada di dalam buku ini. Tapi mabuk Jengki adalah mabuk yang berkelas terbukti mabuknya membuat pembaca mau tidak mau ikut larut dan ikut mabuk. Mabuk realita dalam kata-kata.

Dalam himpunan puisi yang ditulisnya antara tahun 2010 hingga 2016 ini, Jengki menunjukkan bahwa puisi tidak melulu digunakan sebagai ungkapan cinta atau kepedihan karena ditinggalkan cinta (walaupun ada beberapa judul tentang hal tersebut). Jengki meracik sebagian besar puisinya menjadi kritik sosial dan perenungan spiritual, yang dibungkus dominan dalam judul tempat/lokasi, nama orang atau peristiwa yang tampaknya ingin dikenang.

Kritik yang dimaksud contohnya pada judul “Negeri Jerebu” : jerebu mengepung negeri kami / lebih mengerikan dari tentara atau polisi / sama memuakkan dengan politisi / dan para pelaku korupsi. Tersurat pula pada “Pralaya Mantra” yang cukup pedas menampar : Erawan, beribu-ribu sesaji dihaturkan di tanah Bali / tapi para penghuninya makin kehilangan jati diri.

Ada pula kritik yang sekaligus menjelma menjadi bentuk pernyataan sikap sang penyair pada keadaan terkini seperti pada judul “Telok Benoa”: namun jika kau paksa mengubur laut / daerah istirahatku nanti / jika kau paksa bikin pulau buatan / bersiaplah aku akan terus gentayangan.

Tentu masih banyak judul yang lainnya yang tak akan bosan untuk dibaca kembali seperti “Ubud, Gerimis Menyapa”, “Di Kedai Kopi Fort Rotterdam” “Menuju Baleendah” dan lainnya yang bisa membuat pembaca bergumam : Ya! Fenomena-fenomena sosial yang tersirat semua adalah realita dan puisi-puisi ini mengajak kita meneguknya satu-persatu untuk kemudian menjadi teler.

Sekali-sekali mabuk (atau berkali-kali, terserah) tak mengapa. Toh dunia ini mungkin benar hanya persingahan seperti tertuang pada judul “Aku Menemukanmu” : jangan tanya dari mana / aku hanya pasasir / yang mampir / setelah beratus tahun terlunta / dalam rimba rahasia. Dari sana, maka mabuk Jengki bisa disimpulkan juga demi menemukan diri sendiri.

Kerinduan akan diri dituangkan dalam “Cikini”: di Cikini / aku tersedu merindui-Mu / sembari mereguk sisa bir / dari botol terakhir; dan banyak judul lain yang mungkin merupakan hasil perenungan spiritual ataukah meditasi yang dalam seperti “Perjalanan”, “Kau Mengukur Jiwamu”, “Pelabuhan Sunda Kelapa” dan lainnya. Adanya nuansa spiritual melengkapi Buku Montase menjadi “montase” dengan potongan suasana magis.

Di dalam kemabukannya, Jengki sempat pula menyisipkan keindahan dengan manis. Mungkin sebagai penawar agar kepala tidak terlalu pening dan tubuh menjadi oleng. Beberapa puisi terkecap bunga romantika seperti pada judul : “Puisi Untukmu” : cintaku padamu, kangenku / seperti pepucuk bunga cengkeh / aromanya memenuhi jiwa. Dan beberapa judul seperti “Serenade”, “Kemang”, “Menyusuri Malam Braga” dan lainnya terasa begitu bergelora.

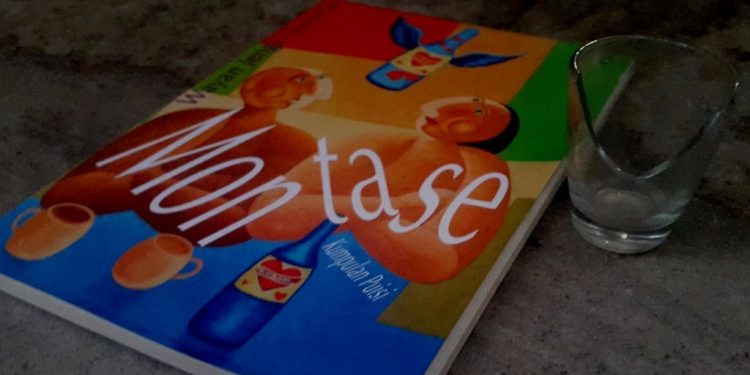

Membaca Montase, sekali lagi seperti menyaksikan potongan-potongan pengalaman mabuk yang sangat pribadi. Pada gambar sampul buku ini, tampak dua orang sedang mabuk bersama dan sebuah botol yang melayang di udara. Dari sana seharusnya pembaca sudah curiga, adakah penyair memang mengajak kita untuk mabuk bersama merasakan pengalaman, gumaman, celotehan, dan teriakan-teriakan pikirannya? Bukankah ketika mabuk beberapa orang menjadi leluasa bercerita?

Puisi-puisi dalam Montase kadang-kadang terasa sangat mencerahkan, kadang terasa seperti rekam peristiwa yang biasa, kadang terasa begitu marah dan kadang pula penuh dengan cinta. Bukankah dalam mabuk memang perasaan yang ditimbulkan bisa berbeda-beda?

Ada kemungkinan yang tidak terbatas sebagai penafsiran, ada jawaban-jawaban yang tak terbatas untuk pertanyaan apa makna puisi-puisi yang dituangkan. Penyajian bait-bait yang hanya sepotong tentu tidak akan mampu mewakili keutuhan keindahan puisi karena kata-kata itu tidak pernah berdiri sendiri. Ia rangkaian yang tak terpisahkan untuk itu sebaiknya diteguk dengan lengkap hingga tetes terakhir.

Akhir kata, seharusnya di buku ini diberikan tulisan peringatan “Hati-hati menyebabkan mabuk”. Jika dibaca dalam keadaan sadar bisa membuat mabuk, apalagi jika dibaca sambil mabuk. Selamat mabuk puisi, selamat melampaui persepsi apakah mabuk itu baik atau buruk untuk sehari-hari. (T)