Pulau Bali, kerap dijuluki sebagai the last paradise in the world atau surga terakhir dunia. Juga kerap disebut Pulau Dewata. Pulau Seribu Pura. Pulau yang dipenuhi berbagai keindahan berkat tradisi, adat istiadat, dan budaya yang membuat pulau ini dikenal di mancanegara. Kira-kira seperti itulah orang-orang membuka tulisannya jika membicarakan Bali.

Sebagai orang Bali, saya kerap kali menerima pujian yang ditujukan kepada Bali. “Enak ya hidup di Bali, banyak ada pantai, dekat dengan gunung, dan adat istiadatnya sangat kuat,” kurang lebih begitu kata mereka. Pertanyaan mendasar yang selalu saya utarakan adalah, benarkah Bali demikian?

Henk Schulte Nordholt dalam bukunya “Bali Benteng Terbuka 1995-2005: Otonomi Daerah, Demokrasi Elektoral, dan Identitas-Identitas Defensif” telah mengungkapkan bagaimana Bali begitu bergantung pada dunia luar (wisatawan, modal, dan tenaga kerja murah). Di sisi lain, masyarakat Bali juga merasa terancam dengan dunia luar (investor besar, dekadensi barat, Islam).

Henk Schulte Nordholt mengibaratkan Bali sebagai sebuah benteng yang terbuka. Bagaimana Bali begitu terbuka menerima pengaruh luar, tetapi di waktu bersamaan berjuang untuk melindungi diri sendiri. Tentu hal itu melahirkan begitu banyak permasalahan yang pelik, dan harus diselesaikan oleh masyarakat Bali sendiri.

Bali Hari Ini Beruntung

Kalau bicara beruntung menurut banyak orang, Bali sangatlah beruntung dianugerahi keindahan alam, keunikan budaya, tradisi dan adat istiadat yang memikat. Tapi buat saya bukan pada titik itu keberuntungan Bali.

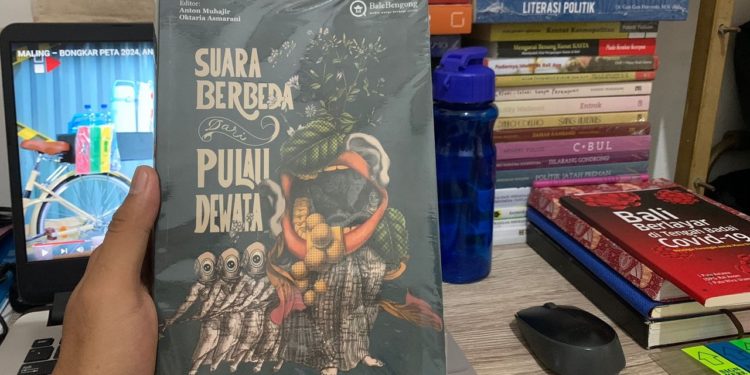

Keberuntungan Bali berada pada beberapa masyarakatnya yang masih kritis terhadap situasi tanah kelahirannya—tanah penghidupannya. Tidak silau dengan gemerlap pariwisata. Tidak tenggelam dalam gemerincing dollar. Orang-orang itu bisa kita lihat dalam buku yang diterbitkan oleh BaleBengong dengan judul “Suara Berbeda dari Pulau Dewata”.

Buku setebal xvi + 485 halaman ini terdiri menjadi empat bagian (budaya, lingkungan, profil, dan sosial) dan terdiri dari 64 tulisan. Prolog dalam buku ini ditulis oleh kawan saya, Oktaria Asmarani dan Epilog ditulis oleh Saras Dewi—dosen Filsafat di Universitas Indonesia. Para penulis di dalamnya begitu jeli melihat Bali dari sudut yang jarang dilihat orang pada umumnya. Gemerlap budaya yang selama ini dianggap sebagai sumbernya dollar ternyata menyimpan banyak persoalan.

Sukma Arida mengungkap dalam esainya berjudul “Dilema Menjadi Warga Desa Adat” persoalan masyarakat adat di Bali begitu terang. Bagaimana dengan telaten ia menghitung dalam siklus enam bulan kalender Bali (210 hari) terdapat sekitar 70 hari (30%) waktunya tersita untuk mengikuti acara agama dan keadatan.

Kemudian muncul pertanyaan dalam diri saya, kalau waktu masyarakatnya disita begitu banyaknya, bagaimana masyarakatnya mampu mengembangkan diri? Bahkan seorang antropolog dari Universitas Gadjah Mada, Pande Made Kutanegara mengibaratkan masyarakat Bali seperti Semut Rangrang. Dari jauh terlihat adanya keteraturan barisan, tetapi jika dilihat lebih dekat, maka akan terlihat bagaimana masyarakat Bali tengah berkonflik memperebutkan daerah otoritas dan pengaruh.

Saya juga teringat bagaimana dalam sebuah esai yang merupakan bagian dari bukunya yang berjudul “Pandora Bali”, Sukma Arida menyingkap kegetiran seorang ibu sekaligus istri yang harus memuaskan hasrat keluarga mendiang suami untuk menyelenggarakan upacara besar-besaran demi menjaga nama baik keluarga. Upacara besar-besaran tersebut pada akhirnya melahirkan hutang yang harus ditanggung oleh sang istri yang bekerja hanya sebagai pedagang di pasar desa.

Tidak berhenti sampai Sukma Arida, Luh De Suriyani dalam tulisannya berjudul “Krisis Air di Jantung Pariwisata Bali” secara terang menyingkap bagaimana masyarakat di seputaran Jimbaran, Kuta Selatan, Badung mengeluhkan sulitnya akses air bersih.

Di awal tulisannya, Luh De Suriyani memperlihatkan bagaimana nasib salah seorang warga pemilik usaha laundry harus bersiap gulung tikar karena beban pengeluaran membeli air sudah mencapai 60% dari biaya operasional. Berbeda nasib dengan para pemilik hotel, villa, restoran, spa, dan lainnya. Mereka begitu mudahnya mengakses air bersih—bahkan sangat melimpah. Kekayaan alam Bali nyatanya lebih banyak dinikmati oleh para pemilik modal.

Bali utara nyatanya memiliki persoalannya sendiri. Sejak PLTU Batubara di Celukan Bawang beroperasi, otomatis nelayan semakin terpinggirkan. Ikan-ikan tidak lagi mudah didapatkan oleh nelayan. Hal ini tak lepas dari limbah yang dihasilkan oleh PLTU.

Para nelayan kerap merugi, ikan tangkapan tak mampu menutupi modal untuk melaut. Belum lagi belakangan kejadian jatuhnya batubara ke dalam laut yang mengancam kehidupan terumbu karang di sana. Ancaman ekologis nyata di Celukan Bawang, tapi apa yang diperbuat pemerintah di sana? Investasi seperti raja yang harus diberikan karpet merah di setiap kehadirannya.

Ironi di Tanah Para Dewa

Oase di tengah gurun pasir, itulah Bali. Selalu dianggap menjadi surganya kehidupan, tempat yang nyaman untuk sekadar singgah atau menghabiskan sisa hidup. Kenyamanan yang berlebih nyatanya dapat mengurangi kewaspadaan terhadap ancaman. Itulah Bali hari ini.

Ivy Sudhana dalam tulisannya berjudul “Jadi Malu Aku sebagai Penduduk Bali” menjadi salah satu tulisan favorit saya. Tulisannya mampu mengajak pembaca untuk bercermin bahwa ancaman tak hanya datang dari luar, ancaman juga bisa datang dari dalam.

Tanpa berbalut bungkus yang tidak perlu, Ivy mengungkap secara garis besar bahwa masyarakat Bali sebagian besar kini menghamba pada dollar. Ia menceritakan bagaimana seorang sopir yang memaksakan usulannya kepada tamu. Bahkan kerap kali melayangkan keluhan yang tentu mengganggu kenyamanan tamu.

Riuhnya pariwisata yang menjanjikan uang secara instan membuat sebagian masyarakat Bali menghamba pada turis. Kalau kata Ivy, mental kere mulai menjangkiti. Hal ini digambarkan oleh Ivy, bagaimana di setiap kesempatan di tempat wisata, selalu saja ada sekumpulan anak-anak yang menawarkan jasa—sesungguhnya tidak perlu-perlu amat seperti membukakan pintu mobil. Permasalahannya adalah bagaimana sang anak-anak tersebut memintanya dengan paksa, seolah-olah mereka sudah memberikan pelayanan optimal.

Fenomena sugih nadak juga menjadi tren bagi masyarakat Bali yang baru saja menjual tanah kepada pemilik modal. Mereka akan dengan gagah perkasa menggunakan uang hasil penjualan tanahnya untuk renovasi sanggah, membeli mobil baru, hingga pakaian branded demi memuaskan gengsi. Tapi setelahnya tak malu meminta pekerjaan di hotel atau villa yang berdiri di tanahnya dahulu. Jujur saja, fenomena itu bukan menjadi hal baru.

Lanang Taji mengungkap dalam tulisan berjudul “Ironi Habis Jual Sawah lalu Beli Beras”. Lanang menjadikan Ubud sebagai studi kasus.

Ubud hari ini adalah sebuah desa internasional yang menjadikan wisata sebagai identitas utama. Lekatnya citra pariwisata di Ubud perlahan merubah perilaku penghuninya. Mereka lebih suka mengabdikan waktunya untuk bekerja dalam industri pariwisata dari pada memelihara sawah yang jadi payuk jakan mereka bertahun-tahun. Menjual sawah, bekerja di industri wisata, kemudian penghasilannya digunakan membeli beras. Ironi bukan?

Saya teringat kata-kata Made Adnyana Ole dalam bukunya “Lolohin Malu”, dalam salah satu esainya kurang lebih mengatakan begini “kalau mau sawah lestari, biarkan jalanan menuju sawah rusak”. Saya pikir ada benarnya, saat akses ke sawah diperbaiki, justru para petani lebih berniat untuk menjual sawahnya tinimbang menggarapnya dengan penuh semangat.

Bali Hari Ini

Kehadiran “Suara Berbeda dari Pulau Dewata” di tengah hiruk pikuk pariwisata di Bali bagi pelaku wisata mungkin akan menjadi serangga pengganggu yang mungkin saja dapat mengurangi jumlah wisatawan yang lancong ke tanah Bali.

Bagi para penguasa, narasi-narasi dalam buku ini mungkin tidak nyaman dibaca. Tapi bagi orang-orang yang terpinggirkan, narasi yang dihidangkan dalam buku ini adalah sebuah santapan utama yang harus dicerna dan dicarikan solusinya secara bersama-sama.

Bagi pelancong, Bali adalah Taman Firdaus yang menjanjikan kenyamanan dan kenikmatan tiada dua. Tapi bagi penduduk lokal, Bali adalah sebuah elegi. Ratapan tiada ujung yang entah kapan menemukan Taman Firdaus yang demikian mudahnya dicapai oleh para pelancong.

Pengalaman hidup menjadi masyarakat Bali tentu berbeda dengan menjadi seorang pelancong, tapi segala kekayaan yang dimiliki oleh Bali sudah seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bali.

Persoalan-persoalan kritis yang dinarasikan oleh para penulis BaleBengong sudah seharusnya sampai ke tangan banyak orang—juga ke tangan penguasa, tentu dengan maksud mencari solusi bersama, bukan untuk saling menyalahkan dan menimbulkan masalah baru.

Nyala kritisisme masyarakat Bali harus selalu dijaga. Bukan untuk meruncingkan konflik, tetapi untuk menjaga segala pembangunan Bali agar berjalan sesuai dengan spirit mula. [T]