INSTITUT Seni Indonesia (ISI) Denpasar memberi penghargaan Bali Bhuwana Nata Kerthi Nugraha 2024 kepada budayawan Goenawan Soesatyo Mohamad atau Goenawan Mohamad yang juga kerap dipanggil GM.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Rektor ISI Denpasar, Prof Dr I Wayan “Kun” Adnyana dalam acara Dies Natalis XXI ISI Denpasar di Gedung Citta Kelangen ISI Denpasar, Selasa pagi, 30 Juli 2024.

Selian kepada Goenawan Mohamad, ISI Denpasar juga menganugerahkan penghargaan serupa kepada Prof Ir Nizam MSc DIC PhD, Miroslaw Wawrowski, Dr Koh Young Hun, Ni Nyoman Tjandri, Thedora Retno Maruti, dan Drs I Made Sudibia.

Dalam acara yang sama ISI Denpasar menganugerahkan penghargaan Bali Bhuwana Mahottama Nugraha 2024 kepada Wayan Koster, Gubernur Bali periode 2018-2023.

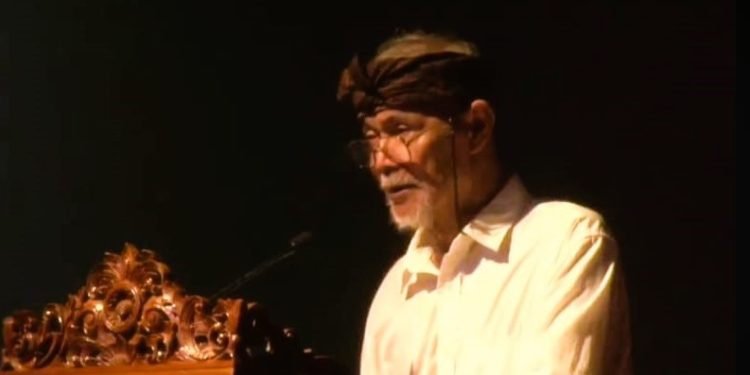

Goenawan Mohamad dalam acara itu didaulat menyampaikan pidato kebudayaan atau orasi ilmiah, dan dengan gayanya yang khas ia memnyampaikan orasi atau cerita tentang Airlangga dengan tema “Bangkit Manusia Mulia”.

Berikut adalah pidato kebudayaan Goenawan Mohamad yang disalin tatkala.co dari youtube ISI Denpasar:

Tugas saya hari ini—saya memandangnya sebagai suatu kehormatan—adalah berbicara tentang “Bangkit Banusia Mulia”. Thema ini bisa mengasyikkan untuk kita bahas bersama, khususnya di masa ini, ketika orang berbisik ataupun berteriak tentang hilangnya rasa malu di antara elite, ketika nyaris tidak ada lagi sikap yang mulia dalam kehidupan sosial politik.

Dengan harapan paparan saya ini tidak membikin haidirin mengantuk, saya akan lebih banyak bercerita.

Tokoh dalam cerita saya siang ini, adalah Airlangga. Perlu saya segera katakan, bahwa riwayat pangeran Bali yang di abad ke-11 berkuasa di Jawa ini bukan kisah bangkitnya “manusia mulia”. Meskipun di sepanjang riwayatnya kitab isa memetik saat-saat yang memperlihatkan “kemuliaan”.

Kata “mulia”, yang berasal dari Sansekerta, मूल्य, kurang-lebih sama dengan “luhur”. Umumnya dipakai untuk menilai budi pekerti. Dalam kosa kata agama Kristen, “mulia” sering dihubungkan dengan sifat “Tuhan” dan kitab suci Injil. Terjemahan H.B Jassin atas Qur’an memakai judul “Bacaan mulia”. Agaknya, “mulia” selalu dikaitkan dengan penilaian yang diberikan bukan untuk keadaan manusia rata-rata sehari-hari. “Mulia” adalah sebuah “tingkatan”— sebuah “pencapaian” tersendiri.

Dalam kalimat “bangkit manusia-mulia” tersirat gambaran manusia sebagai sebuah proses dari pra-mulia ke mulia.

Di sini saya ijin menyadur kata-kata pemikir dari Jerman abad ke-19, Friedrich Nietzsche. Dalam Also Sprach Zarathustra, Nietzsche menggambarkan manusia sebagai proses menuju ke satu tahap dimana ia mengatasi, uberwunden dirinya sendiri. Kata-kata Nietzsche yang termashur: “Manusia ibarat seutas titian tali (ein seil) yang terentang antara hewan dan Übermensch”.

Kata Übermensch tidak persis bisa diterjemahkan sebagai “manusia mulia”; mungkin dalam khasanah tasawuf Islam, pengertian itu sama dengan “insan kamil”, seseorang yang telah berproses membersihkan apa yang “rendah” dan “kotor” dalam diri, tazkiyat al-nafs. Saya hanya menggunakannya di sini buat mengacu ke suatu keadaan ketikamanusia bisa mencapai tingkat itu—sesuatu yang jauh lebih luhur ketimbang manusia rata-rata dan ketimbang hewan.

Airlangga adalah proses seperti itu. Tak berarti ia tauladan “manusia mulia”. Tapi kehidupannya diisi saat-saat ketika kemuliaan muncul dan menentukan sejarah.

Airlangga anak sulung Gunapriyadharmapatni dan raja Udayana dari Badahulu, Bali. Ia lahir tahun 990. Pada usia 16, ia berangkat ke Jawa dan menjadi menantu Raja Dharmawangsa, pamannya, penguasa Medang di masa kerajaan itu berpusat di Jawa Timur.

Tapi apa lacur. Pada hari perkawinannya, ibukota kerajaan diserbu pasukan dari wilayah yang kini di sebut Blora. Pemberontakan itu—konon didukung kerajaan Sriwijaya—berhasil. Sebagaimana dicatat dalam prasasti Pucangan di tahun 1017 raja Dharmawangsa dan seluruh keluarga beserta punggawanya dibantai. Istananya dibakar. Itulah yang disebut dalam prasasti sebagai “Mahapralaya” atau “kematian besar” itu.

Di hutan-hutan Wonogiri, Airlangga memutuskan menjuadi pertapa—meskipun usianya masih sangat muda. Saya tak tahu, adakah ini sebuah siasat untuk menjauh dari pengawasan pemegang kekuasaan baru atau menghilang dari percaturan kekuasaan. Para sejarawan mencatat, Airlangga akhirnya bisa menghimpun dukungan untuk merebut kembali tahta yang terlepas.

Ia berhasil. Hanya dua tahun setelah “Mahapralaya”, dalam usia 18, ia dinobatkan menjadi raja. Kemudian penakluk.

Ada yang mencatat, tiga perempat dari masa pemerintahannya, dari 1019 sampai 1043, Airlangga menginvasi wilayah-wilayah yang dulu setia kepada Darmawangsa yang kemudian, setelah “Mahapralaya,” membebaskan diri. Raja yang baru ini hampir tidak tertahan langkahnya. Dalam prasasrti Pucangan, ia disanjung sebagai seorang yang “seperti singa”, dari atas kereta perang “menghancurkan” dan “menaklukan pasukan yang berlimpah…”.

Tapi Airlangga—setidaknya menurut prasasti ini—seperti lazimnya pemenang dan penakluk. “…ketika memimpin ia berpaling membelakangi keburukan dan bersungguh-sungguh menghapus noda buruk ditangan” {dan} “dia diberkati dengan segala guna, karena rasa takut oleh dosa-dosanya sendiri. “.. kirtya khandita yad hiya karun[a]aya yas striparatva[m] dadhac ca ap[a] karsanatas ca yah prahinitantibrahkalankare yas ca asac carite paranmukhat[a]ya suro rathe bhirutam,, svaja[i]rdosan bhajate gunais sa jayatadeirlanganamanrpa.

Saya bukan pembaca prasasti dan lontar. Kutipan di atas saya dapatkan dari Sugi Lanus, penelaah sejarah yang koleksi lontarnya, dan kemahirannya membaca serta menafsirkan naskah lama, bagi saya impresif. Di sini saya hanya menduga, dengan mencampur sedikit tafsirnya dan imajinasi saya, bahwa salah satu motif Airlangga memutuskan untuk turun tahta, bukan hanya karena faktor usia—yang saat itu sudah 53 tahun.. Ia memutuskan berhenti berkuasa, karena ia ingin—seperti disebut dalam Prasasti “berpaling membelakangi keburukan dan bersungguh-sungguh menghapus noda buruk di tangan”.

Sejak awal ia masuk istana sebagai pengantin, di tahun 1017, sampai selama 24 tahun berikutnya, ia terlibat dalam konflik dan kekerasan. Berapa ribu orang terbunuh selama itu, berapa pemukiman binasa—berapa kali tangannya memberi perintah membinasakan sesama, untuk memenuhi hasrat memiliki, menguasai, dan menggelembungkan ego? Saya bayangkan akhirnya Airlangga merenungkan itu semua—dan melihat dirinya tak bisa bebas. Hasrat memiliki, menguasai, menggelembungkan ego—sebagaimana diajarkan Bhagawat Gita –tak membuat orang bebas dan Bahagia.

Menurut Sugi Lanus, Airlangga, yang selama masa muda dalam pelarian hidup di hutan Bersama para resi dan pertapa, pada akhirnya turun tahta untuk “mempelajari kamoksan”.

Kata “moksa” berasal dari kata sansekerta “moksha”, dari akar kata “muc”, yang berarti membebaskan atau melepaskan. Moksha juga berarti kebebasan dari samsara, itulah pencapaian tertinggi dalam siklus kehidupan manusia menurut agama Hindu—agama yang diyakini Airlangga.

Tampak, “mokhsa” juga bisa berarti “mengatasi”, yang disebut Nietzsche dengan kata uberwunden. Saya tak punya kemampuan mengaitkan konsep-konsep Nietzsche dengan alam pikiran Hindu, meskipun diketahui pemikir Jerman ini mengutip—dengan bersemangat—kitab Mansumrti, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman menjadi Uber Das Gesetzbuch Des Manu.

Diketahui pula terjemahan yang terbit tahun 1876 itu tidak akurat. Meskipun demikian, semangat Mansumrti tampaknya sejajar dengan pemikiran Nieteszhce yang mengecam ajaran Kristen yang menjunjung kesetaraan manusia—dan melahirkan masyarakat tanpa kasta. Bagi Nietzsche, ajaran seperti itu menghasilkan kekuasaan kaum chandala,orang-orang yang mandeg, tak berkembang, Nicht-Z ucht-Menschen.

Mansumrti sebaliknya. Kitab hukum ini—kata Nietzsche, membuka jalan bagi manusia untuk kelak mencapai “kesempurnaan yang mungkin”. Ia memberi peluang manusia untuk meniti titian seraya berharap bisa mencapai strata yang tertinggi dalam seni kehidupan.

Nietzsche memujikan kaum “Arya”, yang digambarkan telah mencapai tingkat luhur diatas kaum chandala. Di sini juga konon ia mengembangkan konsepnya tentang Übermensch.

Airlangga tentu saja bukan termasuk kaum candala. Dalam cerita saya ini, ia menunjukan “kemuliaan”—justru karena itu ia memilih untuk tidak lagi berkuasa dan tinggal di istana.

Mari kita simak patungnya yang sampai sekarang dikenal. Ia digambarkan duduk di atas Garuda yang membentangkan sayap. Di ketinggian itu ia tampak agung dan perkasa, bisa menyaksikan apa saja yang terjadi. Tapi sebenarnya itu ilusi. Posisi itu justru berjarak dari bumi.

Di sini saya perlu meminjam metafora Heideger, pemikir Jerman di abad ke-20, yang membedakan “dunia” (Welt) dari “bumi” (Erde).

“Dunia” terbuka sifatnya, tempat kita berlalu lintas dengan peta yang jelas, di mana kita bisa dengan lebih mudah memilih tujuan dan mencapainya. Dunia ruang tempat kita, mendesain merancang langkah, dan mencapai hasil.

“Bumi” sebaliknya. Ia mengandung banyak hal yang tersembunyi jauh tersimpan di dalam perutnya. Bumi berbeda dengan Dunia, mengandung misteri titik-titik pertemuan yang tak jelas. Jika dunia ibarat sebuah kota, yang bisa dibaca dan diukur, bumi ibarat belukar berkabut yang mistis.

Dari ketinggian dari atas garuda, Airlangga tak menyentuh, apalagi memasuki belukar berkabut itu. Digambarkan dalam posisi setengah dewa, sebenarnya ia terbelah, ia berkuasa, dan sekaligus tidak. Ia sadar ia bisa merancang, dan menguasai dunia. Tapi tidak bisa menangkap seutuhnya. Dunia senantiasa berkelindan tapi tarik menarik dengan bumi. Keduanya tak terpisahkan dari gesekan dan benturan (dalam Streit, kata Heidegger)—menciptakan ambiguitas. Sebab itulah wajar jika apa yang diketahui dan yang dikuasai seorang raja hanya terbatas.

Tapi berbeda ketika Airlangga turun dari tahta, dan masuk kehutan sebagai resi. Dirinya kembali bertaut dengan Bumi, dengan pohon-pohon tropis, dengan sulur dan akar yang ruwet, dengan unggas dan reptil—dengan harum rimba dan bau getah.

Bumi—bukan angkasa—adalah tempat kehidupan yang lebih majemuk, di mana jawaban tak pernah selesai, tak pernah tunggal, selalu dengan rwa bhineda, tak pernah lempang.

Manusia yang mulia justru siap hidup dalam keadaan itu. Dengan ikhlas—dengan bebas, dengan asyik—ia berkata “ya”. Ia tak ingin mengakhiri pesentuhan itu. Ia mampu mengatasi pikirannya yang dibentuk rasa curiga menghadapi sesuatu yang lain. Ia tak hendak menguasai lingkungan sekitarnya. Di bumi, ia menyisihkan ego-nya. Ia akrab bercengkrama dengan apa yang di langit, dengan penghuni alam, dengan dewa-dewa, dan sesame makhluk yang fana. Di bumi, ia merasakan betapa kayanya kehidupan, justru dengan membebaskan diri dan mengatasi dari beberapa hal. Dalam frase Bhagawat Gita, ia hidup dengan nir-sprhah, (“bebas dari keinginan”), nir-mamah, (bebas dari rasa memiliki sesuatu”) dan nir-ahankarah (“bebas dari ke-aku-an yang palsu”).

Airlangga adalah cerita pembebasan diri. Ia turun dari punggung Garuda, berdiam di Bumi, tanpa kekuasaan. Walhasil, sejarah Kahuripan adalah sejarah yang tragis tapi mulia: di bumi Airlangga sebagai pertapa, kekuasaan bukan takdir, bukan suatu karunia, melainkan sesuatu yang contin gent, yang serba-mungkin. Bahkan bisa jadi sesuatu yang repulsif. Kekuasaan—seperti dulu dijalankan Airlangga dan kemudian oleh Ken Angrok dan raja-raja keturunannya sebagaimana yang dikisahkan dalam Pararaton – adalah narasi tentang hasrat dan pembinasaan.

Airlangga tahu ia akhirnya harus menjauh dari itu,

Ia tidak sendiri. Ada seseorang yang dekat dengan dirinya: anak perempuannya, yang, dalam prasasti Pucangandilukiskan “ibarat angsa betina yang berada di Telaga Manasa yang suci”.

Namanya Puteri Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Ia pewaris sah tahta Airlangga. Tapi penganut Budhisme ini memilih jadi raja hanya satu tahun dari 1042 sampai 1043. Seperti yang tertulis dalam Babad Tanah Jawi, ia segera pergi kedalam hutan rimba yang sunyi, di Gunung Klothok, lima kilo meter di sebelah barat kediri. Di goa Selomangleng ia duduk bertapa.

Ia disebut “Kilisuci”. Mungkin nama itu menunjukkan bagaimana ia menjadi manusia yang meniti tangga tali ke kesucian dan kemuliaan. Laku ini tak dilakukan kedua adiknya. Mereka bersiap berperang memperebutkan wilayah yang mereka warisi. Konflik bersenjata baru berhasil dilerai dengan wibawa Mpu Baradah, pendeta utama yang sangat dihormati.

Akhirnya Kilisuci-lah yang melanjutkan rekam jejak Airlangga, bukan kejayaannya, melainkan kemuliaannya. Seperti ditulis dalam prasasti, ia “memberikan keharuman” kepada Ayahnya—tokoh utama cerita ini, dan mungkin menjadi tauladan bagi kehidupan politik di masa ini, dimana hampir seluruhnya adalah pamrih. Sekian terima kasih. [T]

Sumber: Youtube ISI Denpasar

Penyalin: Sonhaji Abdullah

Editor: Adnyana Ole