Buku ini dibuka dengan perkenalan buku Kukubur Hidup Hidup Puisiku Dalam Hidupku adalah penerima Penghargaan Bali Jani Nugraha tahun 2023[1]. Pesan yang cukup berat dalam pengantar disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dimana buku ini disampaikan “sebagai karya cipta adiluhung yang semoga menjadi pendorong adanya alih pengetahuan (transfer of knowledge) sekaligus alih generansi, cerminan kontribusi nyata dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali secara berkelanjutan”.

Ini menjadi menarik karena kesadaran bahwa Sastra atau Bahasa sudah menjadi fokus penting tidak hanya tingkat pusat tapi juga di daerah. Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Obyek pemajuan kebudayaan meliputi 10 obyek, yaitu: 1) Tradisi lisan; 2) Manuskrip; 3) Adat istiadat; 4) Ritus; 5) Pengetahuan tradisional;6) Teknologi tradisional; 7) Seni; 8) Bahasa; 9) Permainan rakyat; dan 10) Olahraga tradisional.

Memang jika kita melihat lebih dalam, Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

- dimensi ekonomi budaya;

- dimensi pendidikan;

- dimensi ketahanan sosial budaya;

- dimensi warisan budaya;

- dimensi ekspresi budaya;

- dimensi budaya literasi; dan

- dimensi kesetaraan gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Seperti kita pahami bersama, upaya memetakan keragaman kebudayaan daerah merupakan tahapan penting dalam menghasilkan Kebudayaan Nasional dan memajukan Kebudayaan Nasional. Melalui UU Nomor 5 Tahun 2017, peta pemajuan kebudayaan digambarkan melalui empat langkah strategis di antaranya:

- Pelindungan,

- Pengembangan,

- Pemanfaatan, dan

- Pembinaan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam pidato kenegaraan peringatan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1964 yang di beri judul “Tahun Vivere Pericoloso (Tavip)”, Bung Karno pernah menyampaikan sebuah konsep yang dinamakan “Trisakti”. Bung Karno mengungkapkan konsep Trisakti yang mengandung tiga aspek penting untuk mewujudkan revolusi suatu bangsa.

Konsep ini merujuk pada berbagai prinsip yang meliputi kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Dalam konteks waktu itu, negara negara yang pernah melakukan kolonialisasi mencoba melakukan rekolonialisasi dalam bentuk penjajahan perilaku dan mental.

Kemudian Bung Karno menyerukan bangsa Indonesia untuk memperkuat jati diri bangsa atau nation and character building. Keberanian dan kepercayaan diri kita sebagai sebuah bangsa harus ditanamkan, bahwa kita adalah bangsa yang besar dengan kekayaan budaya yang kita punya. Nilai-nilai positif yang ada di dalamnya harus terus kita wariskan kepada generasi setiap zaman sebagai sebuah warisan yang bisa dijadikan pedoman dalam menghadapi tantangan zaman.

Made Suantha, Sekilas Sastra Bali dan Umbu Landu Paranggi.

Saya mencoba mengenali I Made Suantha lewat pencarian daring, menurut Wikipedia, I Made Suantha (lahir 24 Juni 1967) adalah seorang pembuat puisi yang populer di bali kini ia tinggal di Jalan Raya Celuk Gang Sakura 1/5 Celuk, Sukawati, Gianyar. Beliau mulai menulis puisi sejak SMP tahun 1984. Buku puisi pertamanya berjudul “Hram” (1988) yang juga merupakan antopologi bersama I Ketut Suwidja, I Nyoman Wirata dan Aday Ryadi. Selanjutnya lahir dari tangannya kumpulan puisi berbahasa Bali bertajuk “Togog Yeh” bersama Adhy Ryadi, I Nyoman Wirata, I Ketut Suwidja.[1][2]

Dalam sebuah ulasan Buku Pastoral Kupu-Kupu, saya mendapatkan informasi Sekitar tahun 1980-an, Bali banyak ditumbuhi penyair muda. Mereka berlomba-lomba merebut ruang sastra di Bali Post yang diasuh motivator, pencari bakat, penyair sekaligus “suhu” puisi, Umbu Landu Paranggi.

Saat itu, penyair muda bermunculan hampir di setiap kabupaten di Bali. Bahkan penyair, atau anak-anak muda yang menggilai puisi, menjamur hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan banjar. Umbu seakan tidak kenal lelah, bahkan hingga sekarang, untuk terus melakukan panggilan kreatif kepada anak-anak muda itu. Panggilan kreatif yang dibarengi kegiatan-kegiatan apresiasi itu membuat anak-anak muda semakin gayeng merebut ruang eksistensi untuk meneguhkan jati dirinya sebagai penyair.

Namun seiring irama waktu, penyair-penyair muda itu memasuki hukum rimba dan takluk pada seleksi alam. Hanya sedikit dari mereka yang masih tekun menggeluti dunia puisi hingga kini. Sebagian besar raib ditelan gelombang kehidupan yang semakin gila dengan pertarungan-pertarungan duniawi dan materialisme. Mungkin, mereka lebih memilih hidup “membumi” ketimbang merana dalam ruang “awang-awang”, kalau penyair dianggap sebagai suatu profesi yang tidak menghasilkan gaji bulanan.

Tersebutlah di sebuah desa bernama Sanur, sekitar pertengahan tahun 1980-an, muncul sekelompok penyair muda bernama Pojok Sanur. Mereka gayeng bertempur di ruang sastra Bali Post dengan kelompok-kelompok penyair lainnya. Dengan kecerdikannya sebagai motivator, Umbu membuatkan arena bagi mereka, yakni: Pos Pawai, Kompetisi, Kompro (Kompetisi Promosi), Pos Budaya, Solo Run, Duet-Duel, dengan beberapa variasi istilah lainnya. Darah muda bertemu arena dan “tukang kompor”, maka terjadilah pertarungan unjuk kehebatan dan pencapaian masing-masing dalam bekarya kreatif. Salah satu penyair dari Pojok Sanur yang tekun berpuisi adalah I Made Suantha.

I Made Suantha lahir di Sanur pada tanggal 24 Juni 1967 (Tahun 2024 berusia 57 tahun). Di usia yang masih sangat muda, Suantha telah diundang Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) membaca sajak-sajaknya dalam Forum Puisi Indonesia 1987 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Saat itu DKJ dan TIM masih sangat angker bagi penyair dari daerah, merupakan tempat keramat dimana seseorang bisa dibaptis menjadi penyair nasional. Dua tahun kemudian Suantha menerbitkan buku kumpulan puisi tunggalnya yang pertama, Peniup Angin (1989). Saat itu, Suantha merupakan representasi dari impian setiap penyair muda dari daerah: diakui secara nasional dan memiliki buku puisi tunggal.[3]

Membaca Sajak-sajak Suantha ini dengan membaca Heterogenitas Sastra di Bali. Menurut I Nyoman Darma Putra dalam bukunya, dimana Made Suantha ini digolongkan beliau pada generasi 1980-1990-an awal. Dalam catatannya, Nyoman mengatakan bahwa dominasi fiksi dalam perkembangan sastra Indonesia modern di Bali mulai tergeser dalam dua dekade terakhir.

Dalam dua dekade ini muncul relatif banyak pengarang generasi baru yang banyak menulis puisi. Puisi-puisi mereka yang terbit dalam harian Bali Post Minggu, mingguan Karya Bakti, dan harian Nusa Tenggara (berulang kali hidup-mati), dan di media-media di luar Bali, seperti Horison, Berita Buana, Suara Pembaruan, Suara Karya, dan Republika.

Selain publikasi media massa, puisi-puisi penyair muda Bali juga banyak terbit dalam bentuk buku, seperti Kaki Langit (1984, Kumpulan puisi penyair Singaraja), Pintu Ilalang (1984, kumpulan penyair Klungkung), Hram (1988, kumpulan sjak empat penyair Bali I Ketut Suwija, I Nyoman Wirata, I mAde Suantha, dan Adhy Riyadi), The Ginseng (1993).

Kehadiran penyair-penyair muda itu mendapat pengakuan di tingkat local (Bali) maupun di tingkat nasional (Indonesia). Beberapa di antara ada yang mendapat undangan kehormatan untuk tampil dalam temu penyair tingkat nasional. Penyair muda Nyoman Wirata, misalnya, mengikuti “Temu Penyair 10 Kota” (1981) dan “Forum Penyair Muda Indonesia” (1983) yang keduanya diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, lalu Made Suantha, Raka Kusuma, Adhy Riyadi menghadiri acara serupa tahun 1987. [4]

Menurut Nyoman Darma Putra, Kecenderungan tematik karya Sastra Bali Modern bisa dikategorikan ke dalam tiga tema utama yaitu, identitas Bali, hukum karma dan sistem kepercayaan, serta perubahan sosial khususnya akibat dampak pariwisata. Kadang satu karya bisa tampil memadukan dua atau ketiga tema tersebut. Masalah identitas muncul dalam berbagai karya, seperti puisi, cerpen, dan novel.[5]

Masih menurut Nyoman Darma Putra, Sastra Bali Modern berawal tahun 1910-an ditandai dengan terbitnya sejumlah cerita pendek yang menjadi bagian dari buku pelajaran sekolah yang dibangun pemerintah kolonial Belanda. Hingga dewasa ini, tahun 2010-an, Sastra Bali Modern sudah berusia seratus tahun. Dalam rentang waktu seabad itu, perkembangan Sastra Bali Modern dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu (a) fase awal yaitu zaman kolonial, 1910-an–1940-an; (b) fase kemerdekaan, 1950-an–1980-an; dan (c) fase hadiah sastra Rancage, 1990-an sampai sekarang. Dari ketiga fase itu, dua fase pertama, dalam rentang waktu sekitar 70 tahun, kehidupan Sastra Bali Modern mengalami banyak kesenjangan atau kevakuman.

Peran Sastra Bali Modern dalam kehidupan sosial budaya bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu di bidang pendidikan, kesenian, dan wacana sosial. Indikator kualitatif bisa diberikan untuk membuktikan peran, kontribusi, atau fungsi sastra dalam kehidupan sosial. Pertama, peran sastra di bidang pendidikan bisa dilihat dari kegunaan buku sastra dalam dunia pendidikan, baik formal di sekolah maupun non-formal di masyarakat.

Buku cerita karya Made Pasek dan Mas Nitisastro yang digunakan sebagai buku teks di sekolah dasar adalah bukti nyata sumbangan sastra dalam dunia pendidikan, dan tentu saja juga dalam pembentukan karakter siswa. Peran ini terus berlanjut di berbagai jenajng pendidikan, seperti di perguruan tinggi, karya Sastra Bali Modern telah menjadi bahan kuliah dan objek kajian yang menghasilkan berbagai pengetahuan kearifan lokal. Kedua, peran Sastra Bali Modern di bidang seni budaya Bali jelas terlihat dalam kehadirannya membuat lanskap sastra di Bali menjadi heterogen.

Dalam seratus tahun terakhir, kehidupan Sastra Bali Modern berkembang dari kondisi penuh kesenjangan, kekosongan, ke arah semakin semarak. Perkembangan awal pada zaman kolonial, 1910-an sampai zaman kemerdekaan hingga tahun 1980-an, kesenjangan demi kesenjangan mewarnai kehidupan Sastra Bali Modern.

Berbagai usaha ditempuh untuk mengatasi kesenjangan itu seperti lewat sayembara, penerbitan dan publikasi di media massa, namun tidak juga berarti sehingga banyak muncul komentar negatif bahwa sastra Bali modern akan segera mati. Tanpa meremehkan peringatan tersebut, perlu juga diapresiasi secara objektif bahwa sesungguhnya berbagai usaha yang ditempuh mampu mempertahankan nafas hidup Sastra Bali Modern sehingga usaha menyemarakkannya tidak memerlukan langkah dari awal.

Untuk seratus tahun ke depan, kehidupan Sastra Bali Modern kemungkinan besar akan tetap stabil karena dasarnya sudah kuat dalam tiga dekade terakhir. Faktor eksternal ayng mendukung juga positif seperti gairah pelestarian dan pengembangan bahasa Bali dan juga teknologi produksi dan distribusi buku (secara digital) yang lebih mudah. Namun demikian, berdasarkan pengalaman yang ada, optimisme akan masa depan cerah Sastra Bali Modern akan lebih pasti terwujud kalau motivasi berupa pemberian hadiah sastra seperti Rancage tetap dapat diteruskan.

Fakta ini menarik, terlebih ketika kita membaca banyak sumber yang mengatakan, Kontribusi Bali dalam sastra Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran penyair Umbu Landu Paranggi yang mengawal sastra di Bali lewat posisinya sebagai redaktur sastra Bali Post Minggu sejak 1979. Sebelum pindah ke Bali, Umbu menggerakkan apresiasi sastra di Yogja, ketika menjadi redaktur mingguan Pelopor di kota ini. Di sini pula dia mendapat julukan ‘Presiden Malioboro’ atas kegemarannya menggelar apresiasi di pedestrian Jalan Malioboro. Sebagai redaktur, Umbu aktif turun ke sekolah, ranggar sastra dan kampus-kampus untuk menggelar apresiasi sastra.

Lewat ‘rubrik kontak’ di Bali Post, dia setia melakukan sensus atas penulis sebagai cara untuk memacu mereka berkarya. Umbu gemar dunia sepakbola, maka sistem seleksi puisi atau proses penggodokan penyair yang diterapkan menggunakan istilah ‘kompetisi’ berjenjang dari pemula (Pos Remaja) ke dewasa (Pos Budaya).

Dedikasi Umbu telah membuat sabana sastra Balidwipa tumbuh subur ditandai panen penyair yang tidak pernah berhenti dalam tiga dekade, 1979-2009. Deretan nama penyair dan cerpenis Indonesia yang lahir dari Bali dan aktivitas sastra di Bali semakin mengokohkan Bali sebagai salah satu regional centre sastra Indonesia.[6]

Kehadiran Umbu Wulang Landu Paranggi sejak tahun 1975 sampai sa at ini (1995) di Bali — pengasuh ruang sastra dan budaya harian Bali Post — memberikan sumbangan yang berharga bagi pertumbuhan penulisan sastra Indonesia modern di Bali, khususnya puisi. Banyak penyair baru yang kini mempunyai nama di tingkat nasional lahir dari aktivitas yang dilakukan oleh Umbu Wulang Landu Paranggi.

Harian Bali Post dan Nusa Tenggara yang terbit di Denpasar kini setiap Minggu mempublikasikan sejumlah karya sastra Indonesia Modern, berupa puisi, cerpen, cergam, dan sekali-sekali juga memuat cerita bersambung (novel).

Berdasarkan uraian diatas tampak jelas bahwa pertumbuhan sastra Indonesia modern di Bali berkaitan erat dengan adanya media massa di daerah itu. Namun, sayang sekali dokumentasi karya sastra yang muncul dalam media massa itu tidak lengkap. Angkatan Bersenjata yang terbit tahun 1970-an tidak mengarsipnya, begitu juga perpustakaan perpustakaan dan penerbitnya. Demikian pula dengan surat kabar Karya Bhakti dan Nusa Tenggara, arsip karya sastra tidak ditemukan secara utuh. Karya-karya sastra Indonesia modern yan g diterbitkan dalam media massa di Bali bagaimanapun juga merupakan bag ian yang utuh dari khazanah kesusastraan Indonesia modem secara keseluruhan. Meskipun demikian, karya-karya sastra tersebut rupanya masih kurang mendapat perhatian, baik dalam bentuk invtntarisasi maupun kajian .[7]

Hal senada disampaikan I Made Astika[8], Dalam sastra nasional, Paranggi menempati posisi objektif sebagai penyair yang terkonsekrasi dan terlegitimasi dengan baik dalam arenanya. Konsekrasi dan legitimasi itu didasarkan kepada prinsip legitimasi spesifik, yaitu pengakuan yang diberikan oleh sekelompok penyair lain yang sekaligus menjadi pesaingnya dalam arena. Dengan kata lain, pengakuan itu diberikan oleh dunia seni untuk seni yaitu menempatkan seni untuk seniman yang otonom.

Dalam hubungannnya dengan legitimasi itu, Paranggi tidak memosisikan diri pada prinsip legitimasi dominan dan populer. Artinya, legitimasi Paranggi tidak bersesuaian dengan selera fraksifraksi dominan seperti negara atau akademiakademi yang sanggup memberikan penguatan etis dan estetis terhadap dirinya. Paranggi tetap konsisten bergerak dalam arena produksi terbatas atau apa yang disebut dengan seni tinggi karena dalam kompetisi itu, dirinya lebih mengutamakan modal-modal simbolis, melibatkan prestise, konsekrasi dan selebrasi artistik. Produk kultural utama Paranggi adalah puisi.

Dengan memosisikan pilihan pada audien yang terbatas itu dengan laba kapital yang terbatas bahkan tidak ada sama sekali, dan membuat aktivitas atas kepentingan seni semata sekaligus menjadi penyebab prestisenya dalam mendapatkan legitimasi karismatik yang diberikan oleh segelintir orang yang mengenalnya yaitu dalam lingkup jaringan seniman.

Selain sebagai penyair, Paranggi juga memosisikan diri sebagai apresiator dan motivator bagi kelahiran calon-calon penulis yang kemudian dikenal de-ngan baik dan luas dalam sejarah sastra Indonesia. Keberhasilan Paranggi pada posisi tersebut karena adanya dukungan media lokal, yaitu Pelopor Yogya (Yoyakarta) dan Bali Post (Bali) yang memberikan ruang baginya menjadi redaktur sastra dan budayanya.

Posisi ini kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Paranggi dalam meng gerakkan kegiatan apresiasi di masing-masing wilayah tersebut. Posisi itulah yang membedakan dirinya dengan seniman-seniman lain di Indonesia.

Seperti dalam keterangan Wayan Suantha dan beberapa penyair Bali, Made Suantha ini salah satu penyair yang mendapatkan tuah sentuhan tangan dingin Umbu Landu Paranggi sekitar tahun 1980an.

Umbu praktis menjadi tokoh penting yang berada di balik layar kemunculan para sastrawan Indonesia sejak generasi 1960-an sampai 2000-an. Hampir semua penyair dengan “uji nyali” mengirimkan karya kepadanya. Dia sejatinya adalah salah satu sutradara penting pergerakan kesusastraan nasional. Tokoh-tokoh penting, seperti Rendra, Putu Wijaya, Sapardi, dan belakangan Emha, Linus, sampai Joko Pinurbo, pernah bersentuhan secara kreatif dengan Umbu. [9]

Hal senada disampaikan Wayan Jengki Sunarta, dia mengatakan yang paling membahagiakan jiwanya (Umbu) adalah puisi mampu merasuki jiwa generasi muda dan bisa menjadi pelengkap hidup mereka. Tidak ada keinginan Umbu mencetak mereka menjadi pasukan penyair, sebab dunia kepenyairan adalah pilihan sadar dalam kehidupan. Yang terpenting bagi Umbu adalah membekali generasi muda dengan puisi sehingga lahir dokter yang berwawasan puisi, insinyur yang paham puisi, dan sebagainya. Sebab puisi bagi Umbu adalah empati dan simpati pada kehidupan dalam maknanya yang sangat luas.

Bagi Umbu, puisi adalah kehidupan dan kehidupan adalah puisi. Penyair Bali generasi 1980-an, 1990-an, 2000-an, rata-rata pernah bergesekan dengan vibrasi Umbu, meski tidak semuanya lantas menjadi penyair yang dikenal di tingkat nasional. Cara Umbu memperkenalkan mereka pada puisi dan juga kesenian kini seringkali menjadi klangenan dalam obrolan para mantan penyair yang kebanyakan telah menjadi orang penting di Bali. [10]

Banyak pihak mempertanyakan kepergian Umbu dan menetap di Bali tahun 1975 itu. Sampai sekarang menjadi teka-teki, persis 9 tahunan sejak tanah Bali bersimbah luka. Tak mungkin Umbu tak paham genting dan bersimbah darahnya tanah dewata itu. Saya menaruh duga bahwa kedatangan dan tujuan Umbu Landu Paranggi di Bali, tidak semata-mata persoalan bekerja di Bali Post, tapi dia ingin memulihkan luka dengan sastra, khususnya puisi pada generasi muda di Pulau Sastra itu.

Dugaan itu bagi saya diperkuat oleh pernyataan Umbu Landu Paranggi pada salah satu pidato kebudayaannya, berjudul KemBali ke Bali: KemBali ke Kedalaman Akar-Dasar Sastra (Dari Sastra ke Paramasastra), Umbu mengatakan:

“di Bali. Lebih daripada berbagai julukan yang telah diberikan kepada pulau mungil bernama Bali ini, seperti Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, The Last Paradise Island, Morning of the World, Inspiring of the World—bahkan pascabom 12/10/2002 Bali diobral murah-meriah sebagai “Bali for The World”—saya kira ada yang diluputkan dan dilupakan dari julukan-julukan Bali itu: bahwa akar dasar alamiah nan asli asali Bali itu sesungguh-sungguhnya adalah Pulau Sastra. Ya, Bali sejati sesejati-sejatinya adalah: Pulau Sastra.

Dia jelaskan pula soal kesejarahnya, bahwa Jejak panjang kesejarahan tanah-air Bali dari era prasejarah sampai pada era-era sejarah berikutnya menunjukkan dengan jelas aliran air sungai-sungai Kesastraan yang menghampar luas itu: terpola, terstruktur, dan tersistem sedemikian rupa berlapis-lapis meresapi-merasuki berbagai sisi kehidupan manusia Bali. Aliran ini menemukan muara puncak pencapaian penataannya secara terpola, terstruktur, dan tersistem manakala Bali telah sampai di titik era komunal-agraris yang menetap, dengan simpul-simpul kristalisasi kesadaran visioner ekologi-sosio-kultural-spiritualitas dalam kelembagaan permanen berupa Subak, Desa Adat, dan Bandega. “Ilmu Salak-Subak, adab-Adat, dan hela-dayung-Bandega”

Bali pada hakikatnya merupakan persemaian benih-benih Sastra yang ditumbuhsuburkan dalam laku hidup nyata sehari-hari dalam bentang keruangan alam yang utuh-menyeluruh, dari hulu, tengah, sampai hilir: “Ilmu Salak-Subak di hulu, adab-Desa Adat di tengah, dan hela-dayung-Bandega di hilir”. Karena itu menjadilah Bali dengan visi kealaman yang komprehensif-holistik utuh-menyeluruh hulu-hilir sebagai Sastra Sagara-Gunung, atau Sagara-Ukir, atau Pasir-Ukir. Inilah Teks, Konteks, dan Konten Sastra dalam visi Bali yang tersurat dan tersirat utuh-penuh di seluruh tubuh tanah-air-udara Bali sebagai Pulau Sastra, Pulau yang sekujur tubuh tanah-air-udaranya digurati Sastra dalam arti yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. [11]

Umbu juga menjelaskan, visi Bali dalam berkesastraan. Menurutnya BERKESASTRAAN dalam visi Bali, tentulah bukan semata—apalagi sama—dengan pengertian sastra sebagaimana lazim diajarkan di lembaga pendidikan formal, yang sebatas mencakup fiksi—ber-genre puisi, prosa, dan drama. Sastra dalam samudra peradaban Bali mencakup pengertian makna yang sangat luas, mulai dari karya susastra, kitab suci, ilmu pengetahuan, alat untuk mengajar, buku atau kitab. Bahkan juga berarti senjata. Dalam maknawi lebih substansial, di Bali sastra sejati justru merujuk Kesadaran Jiwa Tak Terbatas, sebagaimana dapat disusuri dari konsep sastra tan patulis (sastra yang tak tertulis).

Dengan begitu Aksara-Bahasa-Sastra sebagai Akar-Dasar sekaligus Puncak Mahkota Peradaban mencakup pengertian yang berlapis-lapis dari sastra berbentuk karya tulisan, meta-sastra, hingga suprasastra yang dinamakan Paramasastra atau Mahasastra hingga Adisastra. Linguistik pun tidak sebatas bahasa verbal, tapi juga meta-linguistik, hingga supralingiustik sebagai Mahasabda atau Mahaswara, Getaran Murni Tiada Terputus. Teks pun mencakup yang terbatas sampai suprateks Yang Tak Terbatas di dalam-Diri maupun di luar-Diri.

Dengan cakupan makna kesastraan yang sedemikian luas dan mendalam, maka Bali sebagai Pulau Sastra, Pulau Berkesastraan, yang dimaksudkan di sini tentu adalah teks, konteks, dan konten ruang kehidupan di tanah-air-udara Bali yang divisikan para tetua dalam bahasa tradisi Bali sebagai bhawa maurip, Semesta Kehidupan yang Hidup. Sebagai bhawa maurip, maka tanah-air-udara Bali pun diperlakukan dengan kesadaran berkesastraan, sebagaimana layaknya memperlakukan manusia hidup berkemuliaan.

Perlakuan Berkesadaran Berkesastraan terhadap tanah-air-udara Bali sebagai bhawa maurip ini diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara terpola, terstruktur, dan tersistem berlapis-lapis dalam berbagai aspek kehidupan. Dari Kesadaran Berkesastraan inilah lantas lahir sikap hidup dalam kehidupan yang berkesatuan sekaligus berkesantunan terhadap semesta raya kehidupan dengan segenap isinya, sehingga lahirlah spirit hidup dalam kehidupan bersama yang urip-nguripi, saling memuliakan, saling menghidupi. Kesatuan dan kesantunan urip-nguripi terhadap semesta raya kehidupan inilah inti sistem eko-sosio-kultural-spiritual cara Bali. Inilah Adab Sastra, Kesastraan, dan Berkesastraan Cara Bali yang sesungguh-sungguhnya: dari Sastra terus menembus meretas sampai ke Paramasastra atau Mahasastra sebagai sang Adisastra.

Pemahaman mendalam terhadap Bali sebagai Pulau Sastra yang sudah sampai pada taraf Keadaban Hidup itulah menyebabkan Proklamator sekaligus Presiden I Republik Indonesia, Ir. Soekarno, lantas mendirikan Fakultas Sastra Udayana sebagai Perguruan Tinggi Negeri pertama di Bali. Saat upacara pembukaan perguruan tinggi pertama di tanah Bali itu, hari Jumat (Sukra) Umanis wuku Langkir (cermati pilihan hari baik ini!), 29 September 1958, Menteri PP dan K Republik Indonesia, Prof Prijono, begitu spontan menyebutkan agar Fakultas Sastra Udayana nantinya benar-benar bisa menjadi “bahni ring pahoman, dumilah mangde suka nikang rat”: menjadi layaknya api di tungku pedupaan sang pendeta, menyala-nyala terang cemerlang gemilang mencerahkan dan membahagiakan masyarakat di jagat raya (rat), sesuai dengan yang disurat oleh kawi-wiku Mpu Yogiswara dalam sargah I bait ke-10 kakawin Ramayana—yang sampai sekarang diyakini sebagai karya sastra kakawin tertua karya asli Nusantara.

Di tengah pusaran keruangan-kewaktuan Indonesia yang baru merdeka 13 tahun saat itu, di mana upaya pembentukan pembangunan watak kebangsaan (character building & nations state)[12] begitu dirasakan sentral sebagai upaya hulu pembangkitan mutu manusia Indonesia, cita-cita yang dilekatkan pada Fakultas Sastra Udayana untuk “dumilah mangde sukanikang rat” saat itu tentu sangat penting dan strategis. Makna penting serta strategis demikian diberikan terkait dengan posisi Bali yang dibahasakan oleh Presiden Soekarno saat itu sebagai “peti wasiat” penyimpan teks-teks kearifan peradaban batin Nusantara. Spirit payung ke-Indonesia-an yang diformulasikan dalam triangle “segi-tiga-emas” Pancasila[13]àBhinneka Tunggal IkaàBurung Garuda, misalnya, sumber-sumber tekstual dan kontekstualnya begitu berlimpah otentik tersimpan dalam “Peti Wasiat” Perpustakaan-Kepustakaan bernama Bali ini.

Dalam kemaknaan itulah Presiden Soekarno lantas menyebut dan berharap Fakultas Sastra Udayana ini nantinya bisa menjadi “pewahyu bagi rakyat dengan menggali kecintaan kepada Tanah Air untuk hari kemudian, dan sekaligus menjadi pewahyu pula bagi rakyat yang sedang berjuang membebaskan bangsa dari semua kemiskinan.” Perhatikan, begitu terang benderang Bung Karno yang berdarah ibu Buleleng-Bali itu menyebut “pewahyu bagi rakyat” dengan menggali kecintaan kepada Tanah Air, dan “membebaskan bangsa dari segala kemiskinan”. [14]

Umbu memahami Bali seperti dalam uraian selanjutnya:

“…dalam konteks faktual dan aktual kehidupan kolektif di banyak belahan dunia yang semakin terbetot oleh pola-struktur dan sistem ego-individual-material, adalah kecenderungan kuat kehidupan kolektif masyarakat Dunia akan semakin terdampar ke pendangkalan, bahkan ke pengapungan, hingga melenting jauh ke titik tanpa akar.

Kontemplasi dan kedalaman kian dijauhi, diganti dengan riak-riak permukaan yang serba sesaat, riuh gaduh, dan serba seolah-olah. Yang sudah jelas-jelas ada dekat justru dijauhi, dibaikan; sebaliknya yang “seolah-olah dekat” malah diakrab-akrabi. Mudah ditebak bila sistem yang serba berbalik-balik nyungsang dengan sistem eko-sosio-kultural-spiritual ini lantas menjadikan kehidupan bersama terasa kian kering, sumpek, menekan, membebani, menyusul kian diluputkan dan dilupakannya Kesadaran Kesastraan yang Bersastra.

Bali itu wali. Wali itu berarti ‘kemBali’. Setiap Pejalan yang berkesadaran diri paham benar, Kembali itu adalah mengayunkan langkah demi langkah berbalik menuju arah awal. Bagi para penggurat garis, kembali tiada lain daripada menarik goresan ke arah titik awal mula guratan. Itulah Kembali Sejati: menyusuri menapaki titik awal kemenjadian. Kembali ke Asal-Awal-Mula.

Bali juga berarti bala, kekuatan atau daya Hidup yang utuh-menyeluruh. Daya Hidup utuh-menyeluruh itulah yang menjadikan kehidupan hidup. Tanpa Daya Hidup utuh-menyeluruh, kehidupan menjadi tiada berdaya. Tanpa Daya Hidup, maka kehidupan pun berhenti hidup. Daya hidup utuh-menyeluruh itulah yang menjadikan Bali berlimpah harmoni Puitis-Etis-Estetis, setelah tanah-air-udaranya dirawat dengan penuh cinta dan kesantunan. Kerinduan jiwa terdalam insan-insan manusia untuk mendapatkan dan mereguk Daya Hidup Utuh itulah yang menggerakkan jiwa-jiwa itu datang, datang, dan datang lagi berulang-ulang ke Bali, bahkan akhirnya menetap di Bali.

Lebih daripada sekadar menyambung hidup, mencari penghidupan, Bali bagi penyelam-penyelam Kehidupan seakan saklar untuk memasuki lapisan tersakral keberadaan manusia yang berinti-hakikatkan jiwa, spirit. Bukan benda-benda ragawi semata. Bali di titik ini menjadi medan pengisian ulang daya hidup battery jiwa yang telah lemah, layaknya colokan recharger bagi battery telepon seluler yang telah kehabisan daya hidup. Dengan mencolokkan ke saklar daya hidupnya yang paling sakral, maka battery kehidupan yang telah lemah itu pun menjadi ber-Daya Hidup Utuh kembali.”[15]

Umbu menyadari bahwa Bali sejatinya adalah saklar bagi orang-orang yang ingin menyelami kehidupan. Harmoni bali harus terus dijaga, agar inti jiwa tak hanya ragawi semata. Karena dengan begitu, Bali akan menjadi kekuatan, daya hidup yang utuh. Dengan kesadaran bersastra, Bali harus terus ditumbuhkan.

Menimbang Puisi-Puisi Made Suantha

Menurut Suminto A. Sayuti, para seniman dan sastrawan bukanlah kumpulan ilusionis. Memang sudah seharusnya mereka, dan budayawan umumnya, memiliki banyak kekayaan pengetahuan dan penemuan di wilayah-wilayah gagasan, termasuk gagasan tentang, disadari atau tidak, moralitas. Persoalan ini juga mesti diupayakan. Teks-teks sastra seharusnya mengandung pola-pola keindahan dan sekaligus pola-pola pemikiran yang suatu ketika dapat saja mengubah dunia pemikiran yang sudah terbentuk, melalui humanisasi masyarakat secara gradual. Karenanya, Umbu pun menenkankan tiga hal penting dalam berolah cipta:”seharusnya, senyatanya, dan sebaiknya”. Menajamkan wawasan hampir selalu meniti seutas benang yang menghubung-hubungkan ketiga wilayah.

Akan tetapi, hal tersebut akan menjadi mustahil tanpa adanya kebebasan bergerak untuk berpikir dan mencipta. Budaya akal sehat tanpa tekanan dari siapapun, apalagi kekuasaan, akan membuat “kerja” para sastrawan menjadi lebih nyaman karena bayang-bayang yang menakutkan tidak menghantui. Kebebasan seharusnya diupayakan pencapaiannya jika dalam kenyataannya memang belum ada. Tetapi, semuanya itu diperoleh melalui jalan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kita terbebas dari situasi yang bagaikan gurami yang megap-megap dalam akuarium, dan menuju padang sejarah manusia yang bermakna, yakni sejarah yang ditafsirkan kembali lewat karya-karya sehingga faedahnya dapat dirasakan oleh siapapun.

Penyair bukanlah manusia yang secara sederhana bertugas meletakan irama dan musikalisasi pada lembaga-lembaga dan mitos yang dibuat kolektif, religi yang dibatasi demi interes tertetu, dan moralitas yang dimapankan oleh kekuasaan. Mereka adalah individu-individu yang bebas, yang seharusnya diberi kemerdekaan untuk mengeksplorasi sesuatu yang mungkin tak diketahui secara pasti pada mulanya, tetapi sungguh-sungguh dihayati, untuk kemudian termanifestasikan dalam karya-karya.

Kejeniusan penyair tidak mungkin memiliki pertumbuhan yang subur tanpa adanya kebebasan tak terbatas yang mereka miliki untuk menunjukan nafsu-nafsu terdalam (passion) kemanusiaan. Kita pun tidak boleh terperangkap dalam situasi ini: kegiatan bersastra sebagai bagian kegiatan yang memunculkan persepsi bahwa keberadaannya terlampau jauh di bawah dunia salon, akademis, dan pustaka. Kegiatan kreatif semacam itu harus diupayakan menjadikan dirinya sebagai sebuah dunia tempat budaya yang umum berlaku diciptakan kembali dan dilestarikan., yang bisa saja menjadi lebih bermanfaat ketimbang pengendalian yang didesak-paksakan.

Dengan demikian, khalayak umum pun dapat secara langsung mendengar dan secara jujur mengomentari hidup. Lewat karya-karya sastra, karena keragaman dan kesubtilannya, karena keistimewaan aksidentalnya, diupayakan agar seseorang mampu melihat kemanusiaannya secara lebih baik.[16]

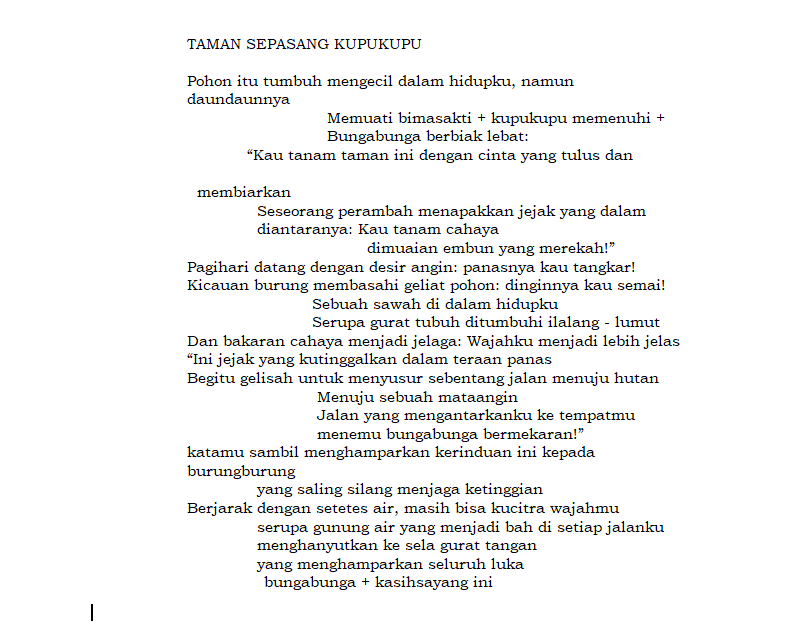

Puisi-Puisi I Made Suantha “Kukubur Hidup Hidup Puisiku Dalam Hidupku” menarik kita baca, tapi sebelumnya, saya kira apa yang disampaikan dalam buku puisi ini Ada kesamaan antara Buku Pastoral Kupu-Kupu dan Kukubur Hidup Hidup Puisiku Dalam Hidupku. Penyair menghadirkan puisi-puisi bertemakan kupu-kupu. Menurut Wayan Suantha (kebetulan namanya mirip) membahas bahwa buku puisi Pastoral Kupu-Kupu, “Orang bisa merasakan ruapan hawa relegius dan sufistik dari seorang penyair yang tekun menjelajahi dunia kebatinan. Dalam penjelajahan itu tentu muncul berbagai kegelisahan dan benturan berkaitan dengan penemuan kesejatian diri, Sangkan Paraning Dumadi untuk mencapai Manunggaling Kawula Gusti. Ada pertanyaan esensial “Dari mana aku, mau ke mana aku?” untuk menjelajahi dan mencapai sebuah tahapan penyatuan “aku dan Kau”, peleburan “atma dan Atman”.

Dalam Pastoral Kupu-Kupu, Suantha mengatakan kumpulan puisinya ini adalah potret dari perjalanan dengan nada hati yang kacau, sebuah pertanyaan yang sumbang, sebuah jawaban yang lugu. Bagi Suantha, membaca diri sama dengan memahami kupukupu menyuling madu. Orang merasakan pahit dari perasan manisnya. “Di setiap kata, bait, kalimat, ada potongan-potongan tubuh dan jiwa saya yang termutilasi, berserakan,” kata Suantha.

Kupu-kupu merupakan simbol yang tepat untuk menggambarkan penjelajahan diri Suantha dalam dunia puisi yang lama ditekuninya. Ia menulis sajak lebih sebagai pelepasan dari penjelajahan batinnya. Kata-kata, frase, metafora, irama, bunyi, tipografi yang aneh saling berkelindan, saling melilit dan membelit, untuk berusaha menemukan jalan kesejatian puisi. Suantha seperti seekor ulat yang menjadi kepompong dan pada akhirnya menjelma kupu-kupu yang indah dengan aneka warna sayapnya.

Pun begitu pada kumpulan puisi dalam Kukubur Hidup Hidup Puisiku Dalam Hidupku, sang penyair justru tidak sedang “menguburkan puisi” tapi memberi hidup baru pada puisi. tema Kupu-Kupu yang dia bagi pada dua sub judul:

- Silaturahmi Kupu-kupu (20 puisi)

- Taman Sepasang Kupu-Kupu (50 puisi)

Dia membagi pula pada sub tema Liturgi Bunga (Ibadah Benda Mati) – (39 puisi). Pada bagian ini penyair sepertinya sedang melakukan laku spiritual, melakukan perjalanan batin, pada liturgi-liturgi puisinya. Merenungi puisi-puisi Made Suantha kita mengkin mendefinisi puisi ini ke dalam puisi-puisi dengan aroma sufistik.

Dan Sajak yang Tak Kubaca Walau Tertulis Rapi di Buku Harianmu – (81 Puisi). Pada bagian puisi ini sepertinya Penyair ingin mengabadikan catatan perjalanan ke beberapa tempat atau kota dengan puisi.

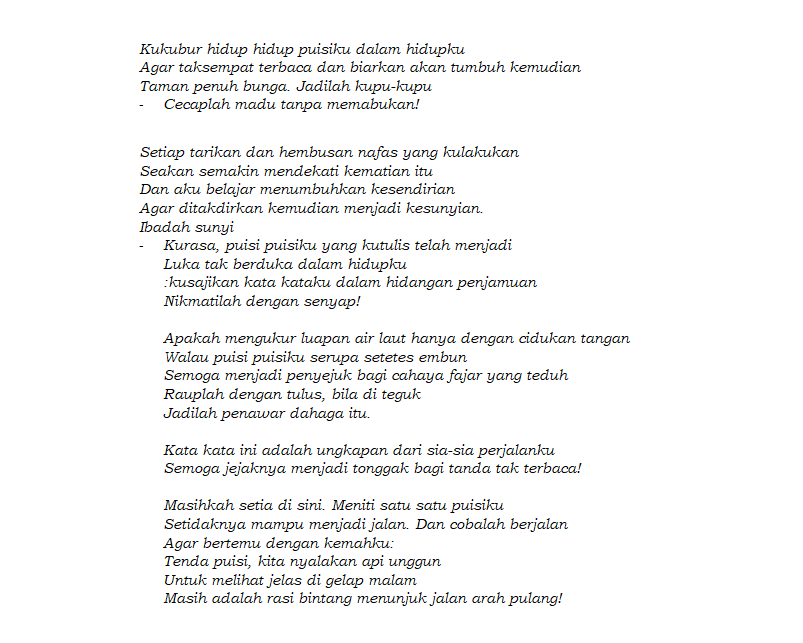

Mari kita baca, awalan Suantha membuka puisinya.

Suantha, ingin puisinya justru tidak mati. Dia ingin puisinya “akan tumbuh kemudian/Taman penuh bunga. Jadilah kupu-kupu”. Kupu-kupu yang datang dalam kehidupannya yang penuh warna. Walaupun hanya bisa dinikmati dengan sunyi senyap. Karena bagi Sang Penyair, Puisinya kutulis telah menjadi Luka tak berduka dalam hidupku

: kusajikan kata kataku dalam hidangan penjamuan”. Perjamuan sang penyair dalam bait ini akan terbaca benderang ketika kita membaca satu puisi selanjutnya.

Suantha seperti ingin memberikan kabar, bahwa seorang penyair menapakan jejak yang dalam diantara, di persimpangan untuk “saling silang menjaga ketinggian/Berjarak dengan setetes air, masih bisa kucitra wajahmu/serupa gunung air yang menjadi bah di setiap jalanku/menghanyutkan ke sela gurat tangan.”

Luka yang entah dalam bunga kasih sayang. Imaji Sang penyair sepertinya sedang bercerita tentang “luka-luka” masa lalu dalam baris-baris panjang puisi kupu-kupu. Luka dalam proses kreatif, Sang Penyair mungkin telah paham seperti kata Salman Rusdie dalam Buku Tanah Air Imajiner, bahwa “musuh sejati dalam proses menulis adalah berbicara” secara khusus ia juga menyinggung ihwal bahaya membicarakan karya yang tengah digarap. Nasihat terbaik orang yang tengah menggarap suatu tulisan adalah tutup mulut rapat-rapat, sehingga kata-kata mengalir melalui jemari. Seorang yang tengah menulis mesti membangun bendungann pada sungai kata-kata untuk menghasilkan tenaga air bagi kesusastraan.

Karenanya, alih-alih membicarakan apa-apa yang telah saya tulis saya lebih tertarik untuk membicarakan apa yang telah saya baca, khususnya pengalaman bersentuhan dengan kesusastraan, yang dengan banyak cara telah membentuk pandangan saya mengenai apa yang harus ditulis dan bagaimana menulis.

Suantha sebagai penyair dalam buku puisi ini juga masuk pada ranah pengembaraan batin, mengendapkan “wahyu” puisinya ke dalam puisi-puisi sufistik. Puisi-puisi sufistik itu juga bersifat didaktik, karena di dalamnya banyak mengandung berbagai aspek ajaran Tasawuf, baik tentang kebijaksanaan hidup, maupun tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Bahkan sebenarnya, puisi-puisi sufistik itu banyak dijadikan sarana untuk menyampaikan ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan tasawuf.

Sedangkan kalau dilihat dari segi tema, maka puisi-puisi sufistik memiliki, setidaknya, empat tema pokok, yakni, kefanaan dan kekekalan, kematian, cinta ketuhanan, serta kemanunggalan dengan Tuhan. Keempat tema pokok sastra sufistik ini sejalan dengan tingkatan-tingkatan penghayatan kerohanian kaum Sufi terhadap hakekat kehidupan, yakni:

Pertama, mengamati dan merenungkan gejala-gejala kehidupan dan tanda-tandanya pada alam semesta, sehingga menemukan kesadaran bahwa sesungguhnya hidup di dunia adalah fana. Kedua, dari kesadaran akan kefanaan hidup itu sampailah kesadaran manusia pada maut, bahwa semua manusia bahkan semua kehidupan di alam semesta akan sampai pada maut. Semuanya akan mati dan musnah, kecuali Tuhan.

Ketiga, dari kesadaran akan maut itu, tumbuh kesadaran bahwa manusia harus menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan dalam dirinya. Karena hanya dengan mencitai Tuhanlah manusia bisa mendapatkan balasan cinta dari Tuhan, untuk kemudian hidup kekal dalam cinta Tuhan setelah maut merenggutnya. Keempat, dari kesadaran bahwa hanya dengan hidup dalam api cinta di sisi Tuhan manusia bisa mendapatkan kekekalan. Maka lahirlah kerinduan-kerinduan untuk “manunggal” dengan Tuhan, bukan saja di akherat kelak, tapi juga dalam kehidupan di dunia.

Manusia berjuang dengan berbagai praktek peribadatan dan tarikat untuk mencapai tingkat makrifat (kemanunggalan dengan Tuhan). Dari sini pula kemudian muncul berbagai konsep kemanunggalan manusia dengan Tuhan seperti manunggaling kawul lan Gusti dalam kebatinan Jawa.

Pengalaman spiritual seseorang, seperti yang dialami oleh Rumi, menjadi magnet dan gerbang menuju rahasia di balik kata dan susunan kalimat. Pengalaman spiritual sejumlah tokoh sufi juga akhirnya dituangkan dalam karya sastra sehingga sastra Islam pun memiliki kaitan dengan sufisme ( Nashih Nashrullah: 2021).

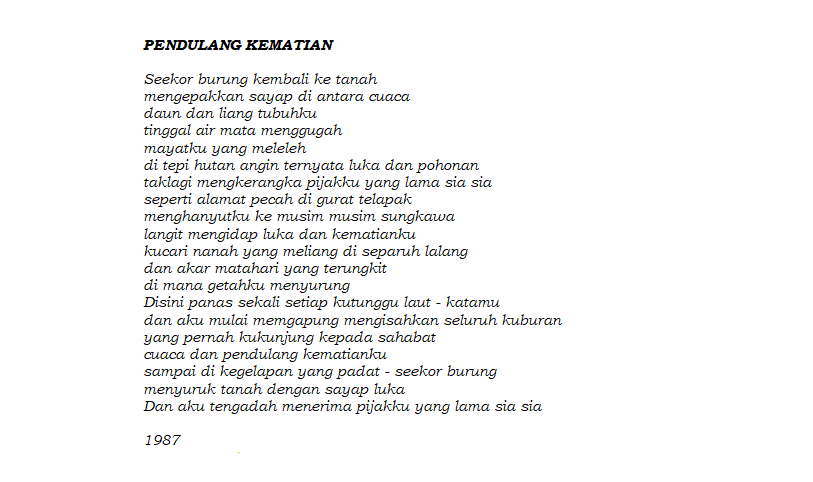

Mari kita baca beberapa puisi dengan tema yang lahir dan lekat dengan spirituslitas Made Suantha.

Made Suantha mengibaratkan kehidupan seekor buruhng yang kembali ke tanah, “daun dan liang tubuhku/tinggal air mata menggugah/mayatku yang meleleh/di tepi hutan angin ternyata luka dan pohonan/taklagi mengkerangka pijakku yang lama sia sia/seperti alamat pecah di gurat telapak/menghanyutku ke musim musim sungkawa/

langit memgidap luka dan kematianku/kucari nanah yang meliang di separuh lalang/dan akar matahari yang terungkit/di mana getahku menyurung”

kematian dengan kegelapan yang padat, menyuruk tanah dengan sayap luka. Kesadaran batin ini kita bisa terbaca seperti pada ayat Al-Quran, “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. (QS. Al Anbiya: 35)

Orang yang selalu ingat mati tentu mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Dia memahami bahwa ada lagi kehidupan setelah mati. Bekal kehidupan setelah kematian bukanlah harta melimpah, rumah mewah, perhiasan berkilo-kilo dan sejenisnya. Bekal yang hanya berlaku adalah “Amal Kebaikan”.

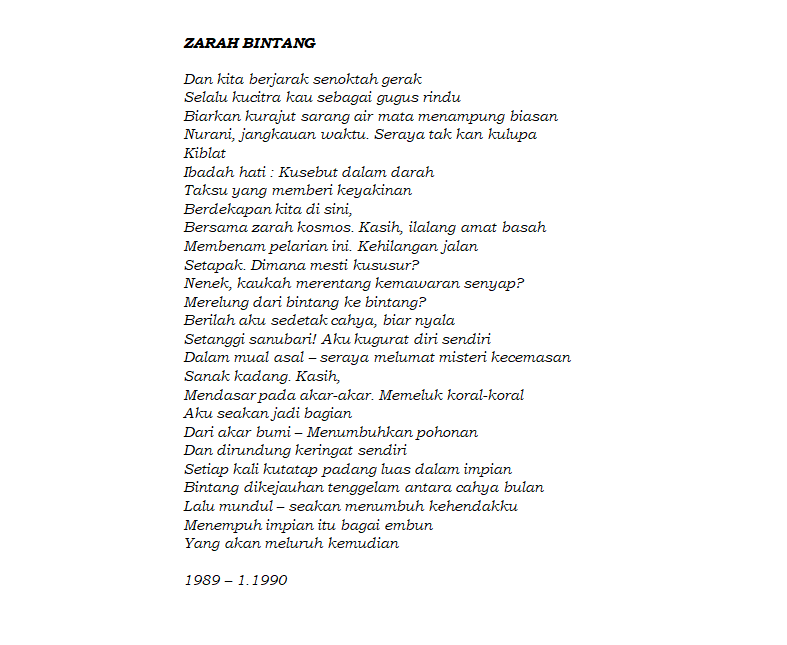

Pada puisi yang lain, Suantha misalnya menuliskan,

Sang Penyair paham ibadah hati, “Biarkan kurajut sarang air mata menampung biasan/Nurani, jangkauan waktu. Seraya tak kan kulupa/Kiblat” Kiblat bagi umat muslim adalah arah, muasal dari segala misteri, keyakinan pada akar jiwa inilah yang menggenapi keluasan pandangan bahkan impian sag penyair. Karena impian, karya dan Taksu hanyalah embun yang akan meluruh kemudian dalam kematian.

Banyak ahli tasawuf mengatakan, “Tanpa dimensi spiritual, manusia takkan pernah bisa menyempurnakan kemanusiaannya. Ia hanyalah robot berdaging yang hidup di bumi dengan segala aktivitas bernilai relatif, yang dijalankannya dari hari ke hari sekadar menunggu atau menunda saat kematiannya”.

Dalam puisi-puisi sufistik, keselarasan antara pengalaman yang transenden dan immanen, antara yang kekal dan yang fana, antara komponen-komponen kerohanian, psikis dan sensual, berpadu menjadi kesatuan yang mempesona.

Banyak puisi yang lahir dari pengalaman kerohanian yang dalam dan ekstase sufistik. Ungkapan-ungkapan puisinya kaya dengan simbol-simbol yang diambil dari sejarah atau kisah-kisah keagamaan, serta petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Alquran. Simbol-simbol ini sekaligus mengungkapkan pengalaman keagamaan dan gagasan tasawuf, pandangan dan tanggapannya terhadap kehidupan sosial, moral, keagamaan, budaya, dan pandangan metafisik, serta keyakinannya kepada Tuhan sebagai sesuatu yang transenden dan sekaligus immanen.

Pesan pesan moral, pandangan hidup, dan tanggapan atas budaya seringkali muncul dalam puisi-puisi Made Suantha.

LAILATUL KADAR

- Buat Adhy Ryadi (Alm) –

Menjadi kunang kunang

Rahasia malam terpahami

Menulis cakrawala di lubuk hati

Menggambar gurat tangan di setiap bayang

Dan bisu pertemuan

Kau dan aku antara gelisah mencari

Percakapan hati

Menemu disebalik kelahiran

Yang kita bincangkan

Tanda tanya perjalanan ini

Bisakah ditafsirkan dengan

Harum bunga

Dengan kata

Cahaya temaram menerangi

Percintaan adam hawa

Sentuh menyentuh langit dan bumi

Pelayaran kasih

Samudra tak terbatas kan tertempuh

Dalam nurani

Siapakah namamu

Membiarkan di hati masing masing

Seluruh kenangan

Terungkit

Berlahan mengolah rasa sakit itu

Adakah hikmah untuk diceritakan

Dari harapan

Keinginan tak sempat terlahir

Perjalanan jauh

Mengenali hati nurani

Dan sendiri tak kuasa merasa

Rasa sampai yang tiada

Pengelanaan hakiki

Bimasakti diri sendiri

Atau membangun kemah

Ibadah yang damai!

Kasih, jika dalam air mata

Ada air jernih mengairi

Lalu di mana kita bersua

Dari terpisah pada ada

Di mana jejak awal kita tapakkan

Di altar berserah

Di mana pula menunggu para kadang

Dengan suluh

Bulan penuh atau separuh

Di tangan kita

Melenggang di titian

Pendakian: Untuk berlayar

Ke laut kalbu

Dengan jukung rajutan ilalang

Yang tertanam di lahan mana

Kita pernah berkemah

Meluku gairah

Ibadah semesta

Pantulan angin deru di hati

Jabat sendiri

Siapa mengucap: Selamat tinggal

Cium kelebat angin

Karena awang awang

Melahirkan perpisahan:

Lewat pelintasan timbul tenggelam

Pada banjir di dalam hati

Terngungun membaca baca arah angin

Dari kompas Nuh yang tergores

Di dinding Hening

Siapa sembunyi di degup jantung

Menciduk samudera membiru

Dan menunggu sinar mentari terbias

Di dalam angin. Perahu jiwa

Mengalir ke jantung

Ada getaran deru

Di setiap kayuh atau di tenang hati

Dan penat diri tak sampai menangkap

Tangis tersimpan dalam airmata

Siapa yang pasti tahu

Kau membathin menerima

Rasa sakit

Bukan sebagai pesakitan

Dilecut budak jiwa

Tapi seperti pohon

Dengan lebat akar

Kokoh menjalani segala

Dengan lapang dada

Tegar masuki medan laga

Pertarungan sesungguhnya

: Siapa yang jadi pecundang!

Lalu di mana

Saling memaafkan

Dalam penyesalan

Walau sebutir debu adanya

Dalam keinsyafan

Tindakan, terkecup rahmat

Sebagai bulan

Mendekap halaman

Dengan jiwa penuh cahaya

Kelam tercerabut

Siapa membawa angin malam

Pada bantaran tak ada pisah

Tak ada beda

Hanya di hati

Seluruh rasa gelisah

Terbagi bagi

Bersama mau

Maha kudus

Bertanya kepada angin

Mengalirkan aku

Ke pusaran bimasakti

Kematian terhenyak

Dari rasa sadar tiada batas

Telah jadi pengembaralah, kau

Gembalakan jiwa; tetes embun

Wangi kembang

Jadi satukan

Dalam tiada

Bukan mantra mengantar

Bukan doa menerangi

Hanya luka di tangan sendiri

Sembuh dengan serah diri

Illahi

Illahi

Puisi-puisi sufistik itu berpusat pada upaya mengungkapkan kerinduan dan cinta kepada Allah, serta renungan atas kefanaan dan kekekalan hidup. Lebih jauh lagi, mengenai tahap-tahap yang mesti ditempuh seseorang untuk sampai kepada perkembangan pribadi yang vertical, sehingga mencapai makrifat.

Sementara Kuntowijoyo, dalam bukunya Maklumat Sastra Profetik (2013), menyebut sastra bernuansa sufistik ini sebagai sastra profetik, yakni sastra yang berjiwa transendental dan sufistik karena berangkat dari nilai-nilai ketauhidan. Selain itu, dalam karya sastra profetik, terdapat pula semangat untuk terlibat dalam mengubah sejarah kemanusiaan, atau singkatnya, memiliki semangat kenabian. Karena itu, disebut sebagai profetik.

Dengan demikian dapat disimpulkan secara ringkas bahwa karya sastra sufistik ini berusaha mengungkapkan jenis-jenis penghayatan dan pengalaman kerohanian yang didasarkan dari nilai-nilai keagamaan atau ketauhidan, dalam perjalanan mereka mencari kebenaran atau keadaan-keadaan jiwa yang mereka alami.

Sedangkan karya sastra yang tak mengedepankan unsur-unsur religiusitas yang menonjol cenderung berusaha mengungkapkan penghayatan dan pengalaman penyairnya dalam lingkup keseharian, baik dari hal-hal yang remeh temeh atau hal-hal besar (grand narrative) seperti keadilan sosial-politik, tanpa embel-embel keagamaan. Bahkan karya sastra yang “non-religius” biasanya berusaha menerabas atau memberontak terhadap setiap sistem moral (sosial-budaya atau agama) yang berlaku, yang dianggap konservatif, mengekang, atau irasional.

Puisi memainkan peranan sentral, khususnya dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang tidak bisa disampaikan secara deskriptif. Di samping itu, juga karena puisi memiliki kemungkinan yang tak terbatas dalam menciptakan hubungan baru antara gagasan-gagasan keagamaan dan keduniawian, antara imaji-imaji profan dan sakral, serta antara dunia batin dan dunia lahir, antara rohani dan jasmani. Penciptaan hubungan baru ini, sehingga mencapai perpaduan yang selaras, agaknya sesuai pula dengan ajaran inti Alquran.

Kesadaran-kesadaran ilahiah sebagai mantra pengantar bagi Suantha telah dipersatukan. Imaji-imaji yang profan dan yang sakral menyatu, antara batin dan lahir dalam ketiadaan. Sekali lagi “Kematian terhenyak/Dari rasa sadar tiada batas/Telah jadi pengembaralah, kau/Gembalakan jiwa”.

Lalu apakah ada nafas Umbu Landu Paranggi dalam puisi-puisi Suantha? Selain 3 puisi yang didesikasikan untuk beliau. pada puisi ini Umbu Puisi ini sesungguhnya mengandung ajaran kehidupan, bahwa sesibuk apapun, segelisah apapun, manusia tetap harus berupaya sekuat mungkin untuk ‘mensunyikan diri’, ‘mensunyikan jiwa’ dan mendekatkan dirinya kepada Sang Maha Pencipta. Karena hanya kepada Sang Maha itulah tempat menyerahkan risau, menyerahkan sunyi, dan kelak tempat mengadu di hari akhir.

Lalu bagaimana Suantha menghadirkan Umbu Landu Paranggi dalam ketiga puisinya, “berlahan kembara mencari detak angin/Dayung dayunglah kayuh pinangan anak pawang/Dicipta dalam luka rohani di bekam warangan turunanmu/Mendulang tanah peladangan”.

Umbu si anak angin, memang telah lama mendayung jauh, dia berproses melahirkan banyak penyair di Yogyakarta. Pergi ke tanah dewata mendulang tanah peladangan baru. “Tahta yang dipintal dari lontar adakah kau dirikan/Untuk mengabdi perjalanan/Demi perjalanan mengungkap percakapan ziarah”. Umbu datang dari Sumba meninggalkan tahta, dia telah mengabdi pada perjalanan angin, perjalanan puisi. Bagi Suantha, perjalanan itu untuk mengungkap percakapan ziarah. Ziarah seorang “kau berada dalam dingin/api unggun pada wingit” dibaktikan dalam tangan dingin, pada api puisi yang wingit.

Sang Penyair paham, bahwa apa yang tertulis akan abadi. Umbu pun demikian, “Kau telah kembali/Berada dalam dingin/Walau telah membakar diri pada perapian ini/Tapi cinta yang tulus/Menjadikannya yang abadi!”. Keabadian dalam cinta, cinta para penghayat kata-kata, cinta dari mereka yang pernah mendapatkan sentuhan tangan dingin, tangan yang jadi perapian bagi banyak hati puisi.

“Seperti di sebuah cafetaria. Berpesta dengan bibir/Menghitam/Serbuk kopi /Butiran gula/Seduhan air/Dilumat dalam ruang semesta/Sebuah cangkir: Kita bunuh diri sendiri/Di dalam sajak”. Sabana Umbu juga hitamnya kopi,dimana penyair bunuh diri di dalam sajak. Penyair gugur di sabana kata-kata.

Suantha berhasil menggambarkan wajah lain dari Umbu, wajah yang jika Sapardi Djoko Damono katakan: “Setiap ingat Umbu, saya suka membayangkan sabana yang membentang antara tanah perbukitan dan laut yang batasnya cakrawala. Di sana saya bayangkan berkeliaran kuda-kuda, dan dari kejauhan tampak oleh saya seorang Pangeran, lelaki bertubuh kokoh di atas kuda memandang ke sekeliling yang lepas. Umbu. Dalam bayangan saya, ia menguasai keseluruhan pemandangan itu dan karenanya mampu mengubahnya menjadi apa saja. Tanah yang berbatu-batu, gerumbul yang tumbuh di sana-sini, rumputan, jalan setapak bekas kaki kuda, dan nun di sana laut yang terhampar selalu bergolak menyerukan suara-suara kekal ke daratan hening yang sesekali terganggu ringkik kuda. Umbu, dalam bayangan saya, adalah kebebasan itu.”

Sedangkan Cak Nun dalam epilog buku memaparkan: “Umbu bukan Penyair, ia pejalan Kehidupan Puisi. Jangan menunggu mana setoran kata-kata puisinya. Masukilah sunyi “kehidupan puisi”nya. Kalau tidak, cukup sapa ia dengan cinta, letakkan ia di wadah hati yang percaya. Atau lupakan, anggap ia tak ada, justru agar ia renyah tertawa.”

Mungkin hari ini Umbu Landu Paranggi sedang tersenyum bahkan tertawa dari sorga, renyah tawa yang menyaksikan “murid-muridnya” terus berproses mencintai sabana kata-kata. Saya kira I Made Suantha telah paham bagaimana caranya berterima kasih dan mencintai Umbu Landu Paranggi. Dengan terus mencintai kata, kata, kata. Kesadaran harus menjadi milik bersama, dan dengan jalan sastra, saya percaya Umbu Landu Paranggi telah melakukan sesuatu yang berarti, tidak hanya bagi Yogya dan Bali tapi untuk proses pemulihan luka bangsa. Memang asumsi ini membutuhkan penelitian lanjutan, tapi sebagai sebuah analisa awal saya berpendapat ini bisa dibuktikan. Dengan sastra Umbu melakukan terapi pada generasi baru, bahwa jalan sastra adalah ramuan mujarab menghaluskan budi kemanusiaan kita.

[1] Penghargaan Bali Jani Nugraha yang diberikan di era kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru adalah sebagai wujud nyata perhatian Murdaning Jagat Bali kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan Bali. Penghargaan Bali Jani Nugraha Tahun 2023 ini diberikan kepada : 1) Peneliti Sastra dan Budaya, Ida Bagus Made Dharma Palguna (Almarhum) dari Griya Riang, Darma Kelod, Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan; 2) Sastrawan dan Pencipta Lagu, I Gde Darna (Almarhum) dari Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng; 3) Kritikus Sastra, Nyoman Tusthi Eddy (Almarhum) dari Kabupaten Karangasem; 4) Penyair, I Wayan Suartha dari Pekandelan, Semarapura Klod, Kabupaten Klungkung; 5) Penyair, Ida Bagus Gde Parwita dari Banjar Tihingan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung; 6) Penyair, I Made Suantha dari Celuk Sukawati, Kabupaten Gianyar; 7) Penyair, Dra. Ida Ayu Putu Alit Susrini dari, Kota Denpasar; 8) Penyair, Ida Bagus Sindu Putra yang bertempat tinggal di Mataram, Lombok; 9) Penyair, I Ketut Landra dari Banjar Pengembungan, Pejeng Kangin, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar; dan 10) Dramawan, Wayan Udiana dari Banjar Moding Kaja, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. (https://jurnalpatrolinews.co.id/daerah/gubernur-koster-berikan-penghargaan-bali-jani-nugraha-dan-dharma-kusuma-kepada-budayawan-dan-seniman/2/)

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/I_Made_Suantha

[3] Wayan Suantha, Pastoral Kupukupu, Sarat Renungan Sufistik, https://penyairbali.blogspot.com/2009/08/pastoral-kupukupu-sarat-renungan.html

[4] I Nyoman Darma Putra, Heterogenitas Sastra di Bali, Pustaka Larasan, 2021, hlm. 109

[5] I Nyoman Darma Putra, MAKIN RAMAI BERKAT RANCAGE:

SERATUS TAHUN PERKEMBANGAN SASTRA BALI MODERN,

[6] I Nyoman Darma Putra, SASTRA INDONESIA DI BALI SEBELUM DAN SEMASA

UMBU LANDU PARANGGI, Penulis adalah staf pengajar Jurusan Sastra Indonesia Universitas Udayana. Tulisan ini disusun untuk memeriahkan Reuni Apresiasi Sastra 30 Tahun Umbu Landu Paranggi membina sastra di Bali, 1979-2009.

Apresiasi berlangsung 16 Juni 2009 di Singaraja, disusul bulan-bulan berikutnya di kota-kota lain di Bali. Di Denpasar dilaksanakan di Gedung Ksirarnawa, Art Centre, awal Juli 2009, di sela-sela pelaksanaan Pesta

Kesenian Bali.

[7] Cokorda Istri Sukrawati, dkk, Inventarisasi Karya Sastra Modern Indonesia Modern di Bali, Pusat Pembinaan dan Pengambangan Bahasa, Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1999, Hlm. 4

[8] Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha, dalam artikel POSISI DAN PENCAPAIAN UMBU LANDU PARANGGI DALAM ARENA SASTRA NASIONAL (TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA PIERRE BOURDIEU)

[9] Putu Fajar Arcana, Umbu Landu Paranggi Berumah dalam Kata-kata, Kompas, 18 November 2012 seperti dimuat pula oleh http://umbulanduparanggi.blogspot.com/2014/07/umbu-landu-paranggi-berumah-dalam-kata.html

[10] Wayan Jengki Sunarta, Serpih-serpih Kisah Bersama Umbu Landu Paranggi, pejalan-sunyiblogsport.com

Diunggah pula oleh https://web.facebook.com/notes/nardi-wijaya/serpih-serpih-kisah-bersama-umbu-landu-paranggi/568687736639667/?_rdc=1&_rdr

[11] Umbu Landu Paranggi, (KemBali ke Bali: KemBali ke Kedalaman Akar-Dasar Sastra (Dari Sastra ke Paramasastra), Pidato Sastra dalam “Seminar Internasional Sastra Indonesia di Bali 2019: Sastra, Lingkungan, dan Kita” Taman Budaya Provinsi Bali, 10-13 Oktober 2019.

[12] Mari sekarang kita menengok proses yang terjadi di Indonesia. Indonesia yang merdeka bukanlah suatu negara yang berdiri di atas suatu golongan, agama, atau suku tertentu saja. Gagasan tentang kesatuan bangsa ini dibakukan dalam dasar negara kita, Pancasila. Gagasan ini lahir dengan melihat kenyataan Indonesia memiliki masyarakat yang pluralis: multi etnis, multi kultur, multi religi, dan multi bahasa. Walau di satu sisi lain pluralisme berpotensi menimbulk an masalah relasi identitas dan sosial, takdir sejarah bangsa yang pluralis dapat dipandang sebagai kekayaan. Pluralisme adalah suatu keniscayaan (given) yang memiliki keelokan dalam hidup manusia yang diberikan oleh Tuhan. (Budiman Sudjatmiko, (Politik Aliran dalam Pancasila: Keniscayaan Sejarah dan Antitesis Fundamentalisme), dalam buku Ahmad Syafii Maarif, Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita, Democracy Project, Jakarta, 2012, H. 79)

Pancasila bukanlah landasan kebangsaan dalam arti sempit. Ia adalah sesuatu yang mampu menjadi perekat identitas bangsa yang tertindas sekaligus perekat keragaman agama, budaya, dan etnis— sesuatu yang dikehendaki oleh satu bangunan nation state. Bung Karno dalam pidato kelahiran Pancasila telah mampu memadukan kekuatan nasionalisme, humanisme, dan demokrasi permusyawaratan dengan memegang teguh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara itulah, Bung Karno berhasil memberlakukan hidup bertolerasi dalam suatu negeri kepulauan yang multikompleks dengan mayoritas kaum Muslim di dalamnya. (Peter Dale Scott, 100 Tahun Bung Karno (Jakarta: Hasta Mitra, 2001).

[13] Di masa Orde Baru, Pancasila dan persatuan Indonesia melahirkan represi dan ancaman yang berimplikasi pada distorsi kebajikan luhur (noble virtue) Pancasila. Persatuan yang mengandaikan perbedaan dan demokrasi diubah lebih sebagai persatuan berdasarkan kehendak yang terpusat pada sistem kekuasaan. Akibatnya, Pancasila berubah: bukan lagi sign of unity melainkan sign of authority (simbol kekuasaan). (Robertus Robet, Republikanisme dan Keindonesian (Tangerang: Marjin Kiri, 2007).

[14] Umbu Landu Paranggi, (KemBali ke Bali: KemBali ke Kedalaman Akar-Dasar Sastra (Dari Sastra ke Paramasastra), Pidato Sastra dalam “Seminar Internasional Sastra Indonesia di Bali 2019: Sastra, Lingkungan, dan Kita” Taman Budaya Provinsi Bali, 10-13 Oktober 2019.

[15] Umbu Landu Paranggi, (KemBali ke Bali: KemBali ke Kedalaman Akar-Dasar Sastra (Dari Sastra ke Paramasastra), Pidato Sastra dalam “Seminar Internasional Sastra Indonesia di Bali 2019: Sastra, Lingkungan, dan Kita” Taman Budaya Provinsi Bali, 10-13 Oktober 2019.

[16] Iman Budhi Santosa dkk, Metiyem, op. cit., h. 88