ERIC WEINER—seorang mantan reporter untuk The New York Times dan seorang Knight Journalism Fellow di Stanford University—dalam bukunya yang berjudul “The Geography of Bliss” (2019)—buku tentang kisah seorang penggerutu yang berkeliling dunia mencari negara paling membahagiakan—menuliskan, bahwa:

“Bagi orang Belanda, kebahagiaan adalah angka; bagi orang Swiss, kebahagiaan adalah kebosanan; bagi orang Bhutan, kebahagiaan adalah kebijakan; bagi orang Qatar, kebahagiaan adalah menang lotre; bagi orang Islandia, kebahagiaan adalah kegagalan; bagi orang Moldova, kebahagiaan adalah berada di suatu tempat lain; bagi orang Thailand, kebahagiaan adalah tidak berpikir; bagi orang Britania Raya, kebahagiaan adalah karya yang sedang berlangsung; bagi orang India, kebahagiaan adalah kontradiksi; bagi orang Amerika, kebahagiaan adalah rumah.”

Dan seandainya Eric mengunjungi Desa Tua (Bali Aga) Pedawa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, saya tebak, mungkin, ia akan menuliskan: bagi orang Pedawa, kebahagiaan adalah kekeluargaan. Mengapa tidak?

Di suatu pagi yang panas dan lembab seperti biasanya di Kota Singaraja (yang menurut konsep sebagian orang, tempat ini adalah surga), saya mengemasi tas dan meninggalkan kontrakan guna melakukan misi yang saya ketahui dengan baik adalah misi yang menyenangkan, seperti kata Eric, “bukan misi bodoh anak lima tahun yang berputar-putar”.

Tentu saja saya tidak sendirian. Perjalanan waktu itu, saya mengajak tiga teman saya yang malas—saya juga, kami semua pemalas—Afif, Dziky, dan Ainul, untuk pergi dan saya berharap menemukan suatu kebahagiaan dalam perjalanan itu. Saya selalu percaya bahwa kebahagiaan itu dekat sekali. “Triknya adalah menemukan sudut pandang yang benar,” kata Eric.

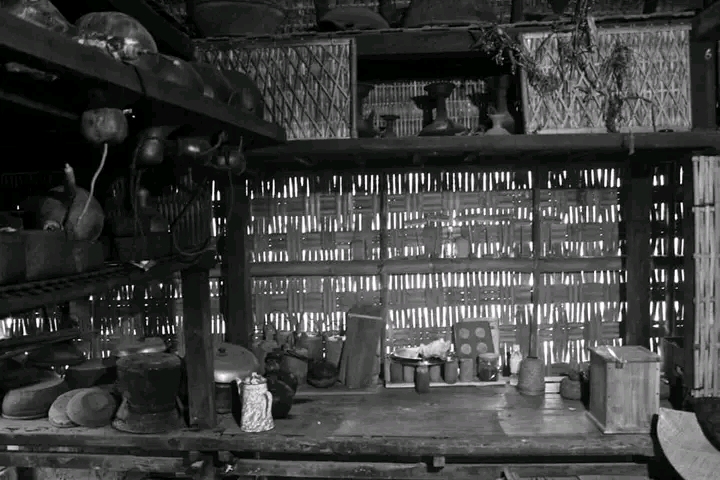

Tungku api dan perabotan dapur rumah adat Bandung Rangki Pedawa / Foto: Jaswanto

Misi menyenangkan itu ialah berkunjung, silaturahmi, sekaligus belajar, ke Desa Tua (Bali Aga) Pedawa. Sebelum berangkat, saya menghubungi Bli Made Saja, salah satu pemuda progresif Pedawa, terlebih dahulu. Benar. Made Saja—atau pemuda dengan nama asli Made Suisen itu—memang termasuk dalam barisan pemuda terbaik Pedawa.

Bersama karibnya, Putu Yuli Supriyandana dan beberapa pemuda Pedawa lainnya, Made Saja, selain terus berusaha membangun citra desa, baik melalui tindakan nyata maupun melalui tindakan menulis di dunia maya, juga terus bergerak dalam menjaga, merawat, melestarikan, dan mengedukasi tentang keberlangsungan hutan dan mata air di Pedawa dan membuat komunitas bernama Kayoman Pedawa. Mereka adalah pemuda luar biasa.

Akhir tahun 2023, setelah menanam sekitar 130 bibit, yang terdiri dari bibit aren dan buah-buahan seperti manggis, durian, alpukat, nangka, dan mejagau, Kayoman Pedawa dengan sigap mensosialisasikan gagasan program “Asuh Kayuan” kepada para pemilik lahan di mana tempat sumber mata air berada.

Asuh Kayuan merupakan program Kayoman Pedawa dan masyarakat pemilik lahan tempat mata air berada dengan melibatkan pihak ketiga dan bertujuan untuk menyelamatkan sumber mata air di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali.

“Silakan, Jas. Datang saja!” ujar Bli Made Saja waktu itu melalui telpon.

***

Kami mampir di warung makan langganan kami terlebih dahulu. Sehari saja tidak menyantap nasi pecel Bu Pon yang berada di Jalak Putih itu, rasanya ada yang kurang. Setelah makan, minum, dan merokok, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Tua Pedawa.

Selanjutnya, setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan sepeda motor selama 45 menit, melewati jalan berliku dan menanjak, pemandangan kota yang bagusnya minta ampun, akhirnya kami sampai di Pura Desa Pedawa.

Karena tidak ada sinyal untuk menghubungi Bli Made, saya putuskan untuk bertanya kepada penduduk sekitar. Nah… tak disangka, penduduk yang saya tanyai adalah pemilik rumah adat yang ada di Desa Pedawa. Sambil menunggu Bli Made menjemput kami, kami malah dipersilakan mampir dulu di rumah pemilik rumah adat Pedawa yang terkenal itu—yang belakangan saya ketahui pemiliknya bernama Wayan Sukrata (humorisnya minta ampun). Tidak sampai menunggu lama, Bli Made datang dan langsung menyambut kami dengan ramah.

“Saya lagi menemani ‘Jegeg-Bagus’ Buleleng di rumah adat, Jas. Mereka lagi ambil video,” katanya dengan logat Pedawa yang khas. “Kebetulan, ntar kalian gabung saja sama mereka. Di sana ada dosen dari universitasmu juga.”

Saya merasa lega, juga bahagia, mendapat sambutan yang ramah seperti itu. Tanpa basa-basi, Bli Made langsung mengajak kami untuk mengunjungi rumah adat Pedawa—yang terkenal itu—yang bernama “Bandung Rangki”.

Kami sampai. Dan saya terkagum-kagum. Bandung Rangki itu sangat eksotis. Minimalis, tapi lengkap. Antik, tapi menarik. Sederhana, tapi mempesona. Saya seperti pulang ke rumah. Dan itu mengingatkan saya pada kepingan-kepingan masa kecil. Rumah itu berdinding anyaman bambu (yang disebut bedeg—atau gedek dalam bahasa kampung saya), tapi dinding depan sepertinya terbuat dari anyaman rotan; berlantai tanah; bertiang kayu; dan beratap sirap bambu.

Di dalamnya, terdapat dipan tempat tidur yang beralaskan tikar anyaman rotan, perabotan rumah tangga tradisional yang tersusun rapi—yang beberapa telah berwarna hitam sebab sering terkena asap tungku—dan tungku api yang terbuat dari tanah. Di depan Bandung Rangki, berdiri kokoh lumbung padi khas Buleleng. Sedangkan suasana sekitarnya, jangan ditanya lagi, asrinya tak tanggung-tanggung. Rumah ini banyak diteliti oleh ilmuan dari Jepang.

Perabotan dapur rumah adat Bandung Rangki Pedawa / Foto: Jaswanto

(Dalam tulisan ini saya tidak menyertakan sejarah Desa Pedawa atau filosofi rumah adat “Bandung Rangki”. Di samping saya tidak tahu, di internet juga sudah banyak yang menuliskan. Jadi, terkait hal ini, Anda bisa mencarinya sendiri di internet, jangan malas!)

Saya berjalan mendekati kerumunan orang yang sedang mempersiapkan pengambilan video Jegeg-Bagus Buleleng—yang akan mempromosikan Desa Pedawa, katanya. Kami saling bertegur sapa dengan akrab, layaknya seorang yang sudah saling mengenal. Dan Bli Made, lagi-lagi menunjukkan keramah-tamahannya, yang membuat kami geragapan, saking ramahnya.

“Jas dan teman-teman biasanya minum kopi pakai gula atau tidak?” tanyanya ramah kepada kami.

“Pakai gula boleh, nggak juga boleh,” jawab saya canggung.

Kemudian Bli Made masuk ke dalam rumah adat Bandung Rangki untuk menyeduh kopi. Sedangkan kami, memilih untuk duduk terpisah dengan teman-teman yang sedang mempersiapkan pengambilan video. Kami tidak mau mengganggu konsentrasi mereka.

Kami duduk di bawah rerimbunan mahoni yang rindang. Dari arah seberang, terlihat Bli Made menghampiri kami dengan lima gelas kopi juga sebungkus biskuit. “Sebagai teman ngopi,” kata Bli Made. Kami menikmati kopi dengan obrolan-obrolan yang menarik. Obrolan tentang desa, tentang pertemanan, tentang kemanusiaan, kadang bergurau, bercanda layaknya keluarga.

Di tengah-tengah orbrolan kami, seorang dosen bahasa Jepang menghampiri kami. Ia, I Wayan Sadnyana, alumni UGM dan UI, ikut berkabung bersama kami. Darinya, saya banyak mendapat ilmu pengetahuan baru, khususnya tentang seputar Negeri Sakura, Jepang. Di rumahnya di Pedawa, Pak Yan—sebagaimana saya memanggil I Wayan Sadnyana—mendirikn Pondok Literasi Sabih, sebuah tempat belajar bahasa asing—khususnya Jepang—untuk anak-anak di Pedawa.

Sebagai tempat belajar alternatif anak-anak Pedawa, Pondok Literasi Sabih juga kerap kedatangan tamu dari luar negeri. Biasanya mereka tak hanya sekadar berkunjung, tapi juga tak keberatan menjadi volunteer, sukarelawan.

Bahkan, menurut Pak Yan, komunitas yang didirikannya itu telah menjalin kerja sama secara khusus dengan orang-orang dari Jepang. “Program-program seperti ini, rencananya, akan kami jadikan menjadi program rutinan,” katanya.

Seperti hari yang lalu, Pondok Literasi Sabih kedatangan Ozawa Yasuko, seniman origami itu, yang dengan suka rela memberikan pelatihan membuat berbagai bentuk origami—seni melipat kertas ala Jepang—kepada anak-anak yang belajar di komunitas tersebut.

Semenjak kedatangan Pak Yan, obrolan kami makin seru. Komang Wirawan, yang sendari tadi ikut terlibat dalam pengambilan video, akhirnya ikut bergabung juga. Saat Pak Komang tahu saya berasal dari Tuban, seketika ia langsung berkata: “Saya punya teman di Tuban, Jas, dia anak HMI. Saya foto kamu sekarang, nanti saya kirim ke dia.” Saya dan Dziky kemudian berpose. Mempertunjukkan senyuman kami yang paling manis.

Belum lama Pak Komang gabung, kini giliran Pak Wayan Sukrata, pemilik rumah Bandung Rangki, bergabung bersama kami. Dia itu sangat humoris. Sampai kami dibuatnya terpingkal-pingkal. Diatidak mau dipanggil “kakek”, maunya dipanggil “kakak”. Sontak pernyataan ini membuat kocak perut kami. Beliau seperti tidak kehabisan guyonan.

Obrolan kami berlanjut, tapi tidak di bawah pohon mahoni. Pak Wayan Sadyana mengajak kami berkunjung ke rumahnya. Rumah itu sangat indah. Letaknya yang di kelilingi kebun cengkeh, membuat suasananya sangat asri. Di gerbangnya yang tak berpintu, ia mengadopsi gerbang ala Jepang—yang disebut “Torii”. Paduan warna merah dan hitamnya memang Jepang sekali. Hanya saja tidak ada pohon sakura di sana.

Di rumah Pak Yan, setelah menyantap nasi campur, kami melanjutkan obrolan sampai anak-anak didiknya datang untuk les bahasa Jepang. Saat itulah, kami pamit dan kembali ke rumah adat Bandung Rangki untuk mengambil beberapa foto.

***

Perjalanan yang menyenangkan.

Seperti saya sampaikan sejak awal, harapan saya adalah mendapatkan kebahagiaan. Dan benar. Saya bahagia. Saya percaya kebahagiaan tidak hanya berada di dalam diri kita, tetapi di luar sana. Atau, lebih tepatnya, garis antara di luar sana dan di dalam sini tidaklah ditentukan setegas seperti yang kita kira.

Seperti kata filsuf kelahiran Inggris, Alan Watts, dalam salah satu kuliahnya yang sangat bagus mengenai filosofi Timur, menggunakan analogi ini:

“Jika saya menggambar sebuah lingkaran, sebagian besar orang yang saya tanya tentang apa yang telah saya gambar akan menjawab bahwa saya telah menggambar lingkaran, atau cakram, atau bola. Sangat sedikit orang akan mengatakan saya telah menggambar lubang di dinding karena sebagian besar orang berpikir bagian dalam terlebih dahulu, daripada berpikir bagian luar. Tetapi sebenarnya, kedua sisi ini berjalan bersama—Anda tidak dapat mempunyai ‘di dalam sini’, kecuali jika Anda mempunyai ‘di luar sana’.”—Eric Weiner, The Geography of Bliss, hal. 18.

Dengan kata lain, di mana kita adalah sangat penting bagi siapa kita.

Buah badung, kotak sirih, dan singkong bakar di atas tikar pandan / Foto: Jaswanto

Maksud saya dengan kata “di mana” adalah tidak hanya lingkungan fisik kita, tetapi juga lingkungan budaya kita. Budaya adalah lautan tempat kita berenang—begitu luas, begitu menelan semuanya, sehingga kita tidak mengetahui eksistensinya sebelum kita keluar darinya. Kebudayaan lebih penting daripada yang kita kira. Ini yang saya maksud bahwa kebahagiaan tidak hanya tercipta dari dalam diri, tapi juga dari luar diri.

Dengan oleh-oleh buah badung yang dipetik Bli Kadek, kami berpamitan dengan Bli Made dan Bli Kadek yang hampir seharian telah menemani kami. Kami mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami tidak akan melupakan momen yang menyenangkan ini. Kami akan mengingat selama hidup kami, bahwa di tanah perantauan ini, kami tidak sendirian, kami punya keluarga, di mana-mana.

Akhirnya, kami kembali kota. Saat sepeda motor kami meluncur, daerah pedesaan Pedawa pun terlewati. Saya merasa kelegaan yang tak terduga. Bahkan kebebasan. Bebas dari apa? Saya tidak dapat membayangkan. Kunjungan saya menyenangkan. Saya minum kopi yang enak dan berinteraksi dengan penduduk sekitar—dan bahkan mempelajari satu atau dua hal tentang kebahagiaan.

Kemudian saya mulai sadar. Kebebasan dari semua… kebebasan. Kebebasan seorang pemuda yang sedang berusaha mengikuti takdirnya.

Dan sekali lagi, mungkin, bagi orang Pedawa, kebahagiaan adalah kekeluargaan—berbagi dengan sesama, seperti kata Christopher McCandless, “Happiness only real when shared”, kebahagiaan akan terlihat nyata jika kita membaginya.[T]

- BACA artikel lain tentang DESA PEDAWA