AKU TAK begitu berminat—hanya untuk coba-coba saja—meminum alkohol di Bandung, kota tempatku berasal. Namun, entah kenapa, pada saat aku berkunjung ke Singaraja, Bali semacam ada dorongan untuk mencicipinya. Ya, bisa dibilang, ini adalah pengalaman ku berkenalan dengan minuman alkohol khas Bali, lebih tepatnya: arak.

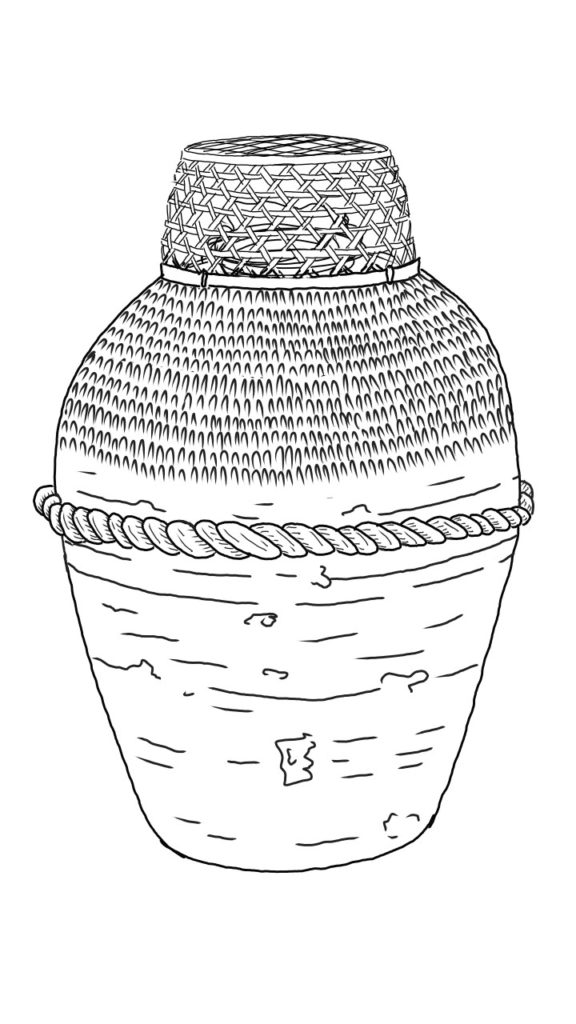

Benar. Pengalaman istimewa itu aku alami pada saat berkunjung ke rumah produksi arak tradisional di kediaman Jero Mangku Yudi, tepatnya di Dapur Bali Mula, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Di sana, setelah makan, tuan rumah biasa menawari tamu untuk mencoba arak langsung dari guci-guci yang dipajang di sebelah barnya. Penasaran, aku pun mencobanya.

Entah apa yang aku pikirkan waktu itu, yang jelas, cairan bening dari guci yang bertuliskan 35% itu memacu adrenalin dan seolah mengintimidasiku untuk meneguknya. Maka, dengan segenap perasaan kikuk, perkenalanku pun dimulai. Aku memegang sloki yang sudah berisi arak dan perlahan meneguknya. Dan “HHMMM”, aku berpikir, ternyata begini rasanya, berbeda dengan ekspektasi yang aku bayangkan atau branding arak di luar sana.

Minuman yang terbuat dari nira lontar ini nyatanya tak membuatku sampai mengernyitkan dahi seperti saat mencoba minuman lokal lainnya. Rasanya lembut, cenderung pahit seperti bersoda, aromanya menyengat tapi tak menganggu, dan membuat perut serta dadaku instan terasa hangat sampai kehidung. Kelembutan dan kehangatan arak seakan bersatu dengan suasana hangat dari keramahan semua orang yang ada di sana.

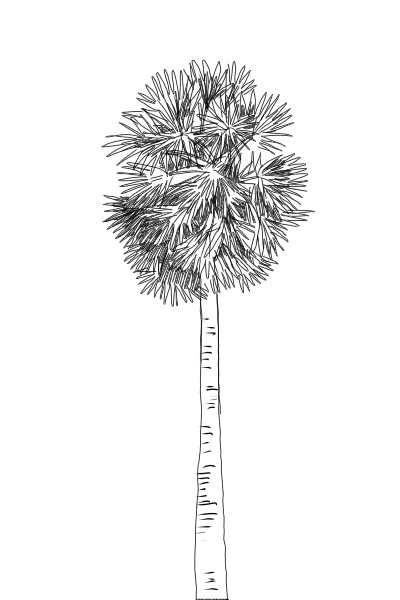

Pohon lontar | Sket: Zakiy

Arak merupakan minuman khas Nusantara yang sudah ada sejak dulu. Proses pembuatannya membutuhkan waktu yang tak sebentar. Minuman ini dihasikan melalui proses yang panjang.

Di Desa Les, pembuatan arak dimulai dari menyadap nira buah lontar oleh petani yang memanjat pohon setiap hari. Setiap pohoh lontar menghasilkan sekitar 4 ember kecil nira. Sedangkan nira dihasilkan dari buah lontar “jantan” yang bentuknya memanjang.

Petani mengeluarkan air nira dengan memijat buah lontar sebelum mengiris ujung buah setiap hari. Kemudian nira akan menetes, sedikit demi sedikit, ke dalam ember di bawahnya—yang sebelumnya sudah disiapkan. Lalu, setiap hari para petani akan memanjat pohon lontar dan memanen nira lalu memindahkannya ke ember yang lebih besar. Ember besar itu berisi lau (sebutan untuk serabut kelapa) sebagai “bumbu” agar nira bisa berfermentasi menjadi tuak.

***

Di sebuah pagi, bersama Bli Boneng aku bertemu Pak Made, salah satu petani penyadap pohon lontar yang rumahnya ke arah Segara Tasik. Pak Made saat itu mengenakan baju bertuliskan My Trip My Adventure yang aku rasa sangat cocok dengan aktivitasnya yang memang pememacu andrenalin itu.

Pak Made memanjat sekitar 4-5 pohon lontar setiap hari—jumlah itu jauh lebih sedikit dibanding sebelum ia mengalami kecelakaan jatuh dari pohon lontar setinggi 15 meter. Meski begitu, menurutnya, dia merasa beruntung karena hanya cedera dan setelah sembuh masih memiliki keberanian untuk memanjat pohon lontar. Padahal, banyak kawannya yang tidak selamat.

Sejak insiden tersebut, kini ia hanya memanjat pohon lontar yang tak terlalu tinggi dan menyisakan beberapa pohon dengan tinggi 15-20 meter untuk anaknya. “Biar dia saja yang panjat,” ujarnya. Selain itu, Pak Made juga sudah tidak berani memanjat pohon lontar saat musim hujan, “terlalu berisiko,” katanya.

Semua cerita itu justru membuatku kikuk sekaligus tegang saat melihat Pak Made merangkul dan mulai memanjat batang pohon lontar setinggi 8 meter itu. Pak Made sendiri tampak santai. Ia memanjat pohon lontar seperti menaiki anak tangga saja. Jadi, dia yang memanjat, aku yang deg-degan.

Sembari masih memberikan senyum ke arah kameraku, tanpa ragu ia naik ke puncak pohon. Sesampainya di atas, ia duduk—dengan santai—di antara batang daun lontar, anteng menuangkan nira dari ember ke ember. Melihat ketenangnnya, aku yang di bawah sedikit lega.

Pak Made, penyadap nira | Sket: Zakiy

Tak hanya bertemu Pak Made, aku juga diajak Bli Boneng untuk berkunjung ke petani bernama Doyok untuk mengambil tuak. Berbeda dengan kunjungan sebelumnya, kali ini aku bersama Henta, Ersya, serta kedua anak Jero Yudi, Kadek dan Komang.

Bli Boneng membawa kami ke arah gunung di kawasan kebun yang lebih luas. Di sanalah rumah Doyok berada. Para petani sekitar menjadikan rumah Doyok sebagai titik kumpul setoran tuak untuk di ambil Bli Boneng setiap pagi atau sore untuk diolah menjadi arak di Dapur Bali Mula.

Nira lontar yang diambil sudah menjadi tuak wayah. Artinya, nira yang sudah mengalami proses fermentasi. Sebelum diambil, biasanya nira akan didiamkan semalam di rumah Doyok. Hal tersebut dilakukan supaya nira berfermentasi dan menghasilkan alkohol lebih banyak.

Bli Boneng, saat mengambil tuak | Sket: Zakiy

Di sekiar rumah Doyok, kami menyaksikan buah lontar “perempuan” dipetik dan dilemparkan ke tanah. “Dasss!”, suara daun kering tertimpa buah lontar. Pelan-pelan kami mendekat dan mencari buah lontar tadi. Tas ikea yang kubawa berakhir penuh dengan buah lontar, ada sekitar 6-7 buah di dalamnya. Buah-buah keras berbentuk bulat tapi gepeng itu kami bawa ke Bali Mula untuk di kupas.

Sesampainya kami di Bali Mula, Bli Boneng langsung membelah bagian atas buah dan memperlihatkan tiga biji buah lontar di dalam daging serabutnya. Daging itu, ketika diserok, teksturnya seperti kepala, kenyal tapi terlihat lebih transparan. Bentuknya jadi lebih mirip kolang-kaling namun dengan ukuran lebih besar dan ada sensasi cipratan air ketika digigit.

Buah lontar “perempuan” atau ental | Sket: Zakiy

Ah, aku tak menyangka, selain menengok tuak, ternyata aku juga menemukan buah lontar yang sempat viral itu di sini. Kejutan-kejutan kecil dari Desa Les yang sangat berkesan.

***

Tuak yang sudah sampai di Dapur Bali Mula akan segera dipanaskan dalam panci di atas tungku kayu bakar selama 4-5 jam. Kemudian uap dari perebusan tersebut akan mengalir melalui bambu yang sudah dimodifikasi dan diatur sedemikian rupa supaya bisa mendestilasi (menyuling) tuak menjadi arak.

Dari satu panci tuak rata-rata mengasilkan 4-6 botol arak dengan kandungan alkohol 20 sampai 60%. Tetesan pertama mengandung kadar alkohol paling tinggi, sedangkan tetesan selanjutnya akan mengalami penurunan. Ketika kadar alkohol dari satu panci sudah mencapai 20%, proses penggodokan akan dihentikan.

Tiap botol arak hasil destilasi akan diukur kadar alkoholnya dan di masukan ke botol besar atau guci sesuai kadar alkoholnya masing-masing. Sampai di sini, arak sudah siap dikonsumsi, meski proses fermentasi bisa dilanjutkan untuk mendapatkan kualitas terbaik—semakin lama proses penyimpanan arak, semakin berkualitas arak tersebut.

Gede Eka (Deka), saat menjerang tuak di Dapur Bali Mula | Sket: Zakiy

Di Dapur Bali Mula, proses destilasi dilakukan setiap hari oleh para pekerja seperti Parta, Hendra, Redi, dan Deka. Mereka bekerja secara bergantian. Aku sering bertemu Bli Deka—singkatan dari Gede Eka—di ruangan destilasi. Dia sering terlihat di ruangan tersebut untuk menunggu tungku-tungku tuak selesai di destilasi—bahkan tak jarang dia sampai menginap disana.

Satu waktu aku membantu Bli Deka menyusun kayu bakar di tungku. Dengan semangat yang menggebu aku terus menambahkan kayu bakar hingga menghasilkan api cukup besar. Seketika aku diingatkan olehnya, bahwa api yang terlalu besar itu membuat penguapan lebih cepat, sehingga hasilnya tidak akan bagus. Aku sedikit malu saat itu, terlihat sekali aku si anak kota sok tahu.

Tapi ternyata menarik, tahapan destilasinya mengajarkanku untuk lebih sabar dan taat dengan proses. Bahwa lebih cepat bukan berarti lebih baik; bahwa pengendalian dirilah salah satu kunci membuat arak berkualitas.

Sampai di sini, aku mulai bisa menerka kenapa arak Les yang kuminum begitu spesial, Ia lahir langsung dari kebaranian petani lontar dan di besarkan oleh keteguhan pengrajin demi menghasilkan kehangatan peneguknya. Meminum arak Les menjadi sebuah pengalaman unik dari desa di utara Bali ini.

***

Proses pembuatan arak di Bali Mula memang tidak bisa dilepaskan dari peran warga Les itu sendiri— bahan baku arak berlimpah di Desa Les. Sejak awal, hal itu sudah menjadi misi Jero Yudi untuk mengembangkan Desa Les sekaligus warganya melalui pengelolaan potensi Desa Les.

Tak hanya melalui arak, Jero Yudi juga memanfaatkan komoditi olahan warga lainnya seperti garam, minyak kelapa, gula, cuka, hingga hasil pertanian. Bagi Jero, berbagi bisa melalui hal-hal sederhana seperti membeli daun daluman dari warga untuk disajikan sebagai es daluman di Dapur Bali Mula.

“Hidup seperti aku itu susah. Menjadi pertarung bisnis tidak bisa, karena aku pemimpin umat. Aku tidak boleh menjadi pedagang sejati yang selalu ambil untung dengan berbagai cara. Aku tidak boleh berbohong sedikit pun,” Jero Yudi menegaskan prinsipnya sekaligus dilemanya sebagai pemangku yang masih aktif mengelola Dapur Bali Mula.

Guci tempat penyimpanan arak di Dapur Bali Mula | Sket: Zakiy

Ah, Dapur Bali Mula telah memberiku banyak hal. Selain memberikan pengalaman lain menikmati minuman destilasi seperti arak, melihat prosesnya lebih dekat, bercengkrama dengan para petani, Bali Mula juga memberikanku pelajaran kebijaksanaan dan arti di balik keberanian, kesabaran, dan kesederhanaan.

Kontras dan paradoks di Dapur Bali Mula menjadi cerminan bagaimana gunung dan lautan (nyegara gunung) membetuk desa ini. Seperti arak, misalnya, kehangatannya lahir dari adrenalin petani sekaligus keteguhan pengrajinnya.

Bahwa kualitas berseberangan—tapi saling melengkapi satu sama lain—itulah yang menurutku secara berkesinambungan menghidupkan Desa Les. Kualitas sederhana yang kulahap lewat arak, garam, minyak kelapa, serta hidangan lainnya, rasanya menghangatkan hatiku. Di Les, kesederhanaan sangat berkelimpahan. Les is more.[T]