Di Emiria Soenassa Gallery TIM, Jakarta, Oktober tahun lalu, saya berjumpa Anak Agung Pandji Tisna, salah seorang sastrawan era Pujangga Baru yang melegenda. Tapi perjumpaan saya kali itu bukan dengan membaca bukunya, melainkan melalui sebuah pameran literasi yang menampilkan sosok dan kiprahnya.

Lingkar Studi Sastra Denpasar membawa Pandji Tisna ke salah satu ruang galeri TIM, dan itu memungkinkan kami bertemu dalam suasana berbeda. Lebih dari sebuah teks, pertemuan itu memberi konteks pada zaman yang berubah, dan mengingatkan apa yang mungkin terlupa. Setidaknya itulah yang saya rasakan. Serta-merta saya teringat kembali bahwa Bali memiliki seorang sastrawan penting yang ikut mewarnai masa awal sastra Indonesia. Melalui novel-novel otentik berlatar kehidupan manusia Bali, Pandji Tisna menyeruak dominasi latar cerita (dan juga latar pengarang) Jawa dan Sumatera.

Puisi di tatalan | Foto: Raudal

Upaya membawa pengarang ke ruang galeri layak diapresiasi. Itu merupakan program Community Project yang menjadi bagian agenda Jakarta International Literary Festival (JILF) 2022. Sejumlah kelompok pegiat literasi Tanah Air diundang dan diseleksi secara terbuka. Maka sepanjang 22-26 Oktober itu pameran dilangsungkan, lengkap dengan menu-menu diskusinya. Hanya saja berbeda dengan pameran seni rupa, pameran tersebut diisi oleh segala sesuatu menyangkut dunia literasi.

Masing-masing kelompok menampilkan objek/subjek yang mereka geluti. Klub Buku Petra dan Komunitas Sastra Dusun Flobamora Flores menampilkan cuplikan perjuangan mereka memasyarakatkan bacaan di daerah minus. Sebuah lukisan perahu kayu memanjang seolah menembus dinding kebuntuan. Itulah moda transportasi buat menjangkau daerah atau pulau yang perlu asupan literasi. Mereka membuat semacam peta ekologis literasi Ruteng dan Ende dalam grafis ikonik: Sukarno di bawah pohon sukun, gereja, dan Flores Writers Festival. Juga ada gambar dan puisi-puisi di tatalan dapur, cukup menarik dibayangkan saat itu digunakan—bukan sekedar hiasan. Sambil mengiris kentang atau bawang, seseorang bisa sambil menghayati puisi di tatalan.

Klub Baca Petra | Foto: Raudal

Grafis Klub Baca Petra | Foto: Raudal

Kelompok Gubuak Kopi menampilkan bagaimana ruang literasi bisa terbentuk melalui sebuah bangunan sederhana berupa cangkruk (gubuk kecil) yang biasa ada di jalan desa atau halaman rumah. Di sana orang duduk, berkumpul, ngopi dan berbincang banyak hal. Kadang ada koran atau majalah bekas untuk dibaca. Lama-lama bahan bacaan bertambah sehingga jadilah sebuah taman baca. Maka Gubuak Kopi benar-benar membuat gubuk bambu beratap alang-alang, demi menghadirkan atmosfir dan suasana terbentuknya ruang baca. Ada pula Kelompok Pecinta Bacaan Anak yang menampilkan keriangan dunia anak-anak, dan sejumlah yang lain.

Umumnya pameran bersifat kekinian meski tentu saja memiliki nilai kelampauan dari akar historis. Tapi ada dua kelompok yang mendedah capaian-capaian masa silam sebagai sumbangan bagi masa kini, yakni Komunitas Kawan Danarto atau Danarto dkk. dan Lingkar Studi Sastra Denpasar.

Kelompok Danarto dkk. menampilkan segala sesuatu tentang Danarto, mulai kliping karya Danarto dibanyak media, cover bukunya, termasuk puisi rupanya. Dan tak kalah menarik menampilkan sosok Danarto sebagai ilustrator atau perupa yang membuat cantik dan artistik karya sastra tandemnya, misalnya cover dan isi buku Kitab Omong Kosong Seno gumira Ajidarma. Termasuk dalam karyanya sendiri, Adam Makrifat. Sebelumnya materi pameran ini juga sudah ditampilkan di sebuah pameran di Turki.

Pameran karya Danarto oleh Kawan Danarto | Foto: Raudal

Danarto memang sosok multidimensional. Jika selama ini ia lebih banyak dimasukkan dalam folder Kesusasteraan, maka kita perlu mengubah folder itu dengan nama DANARTO saja, di mana Kesusasteraan hanya bagian dari sub-folder bersama sub-folder lainnya: Perupa, Ilustrator, Penata artistik, dramawan, Pemikir Kebudayaan dan mungkin juga Sufi. Akses Danarto harus dibuka dari segala sisi, dan untuk itulah Kelompok Kawan Danarto ada.

Mereka terdiri dari pelaku lintas seni seperti Enin Supriyanto, Grace Samboh, Ratna Mufidah, Hairus Salim dan lain-lain. Menariknya, mereka menciptakan banyak lagu yang berasal dari kutipan/cuplikan kalimat cerpen dan novel Danarto yang tak kalah dengan lagu dari lirik puisi. Menonton pertunjukan musik mereka di gedung Wahyu Sihombing, dengan Enin Supriyanto memegang gitar yang menghentak kadang menghanyutkan, saya teringat musikalisasi puisi Tan Lioe Ie bersama Bali Musik Puisi yang bercorak blues.

Pameran karya Danarto oleh Kawan Danarto | Foto: Raudal

Dengan begitu, sosok Danarto memasuki ruang lebih luas, tidak berhenti di satu titik, namun bergerak (dan tentu saja digerakkan) oleh komunitas yang punya kepedulian terhadap itu. Ia tak berhenti di satu zaman, namun melintasi waktu.

Representasi Zaman

Kira-kira niat semacam itu pula kiranya mendorong Lingkar Studi Sastra Denpasar membawa Pandji Tisna ke ruang galeri. Jika selama ini Pandji Tisna seolah berhenti di ruang baca, maka harus disadari ada banyak hal yang terkait dengan dirinya yang bisa disinergikan dengan ruang-ruang lain. Semacam pembacaan ulang terhadap seseorang yang ketokohannya melampaui bidangnya. Sosok dan kirahnya layak disebut representasi zaman.

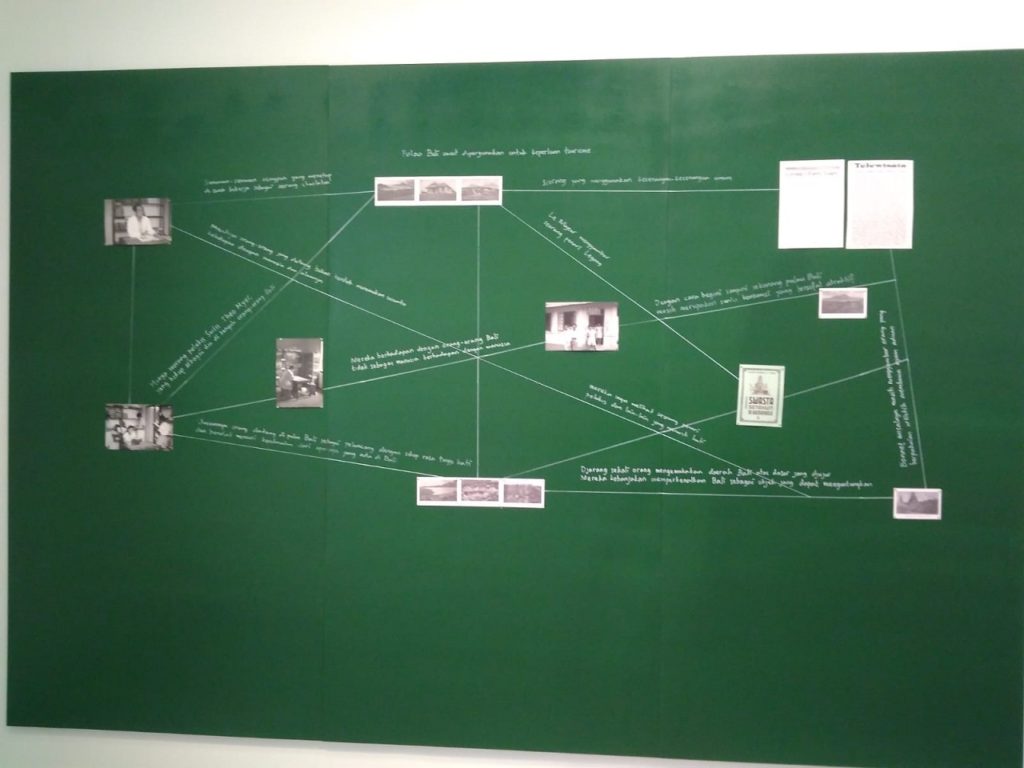

Meski bahan pameran Pandji Tisna masih terbatas, setidaknya jika dibandingkan dengan Kelompok Kawan Danarto, tapi bahan-bahan itu memantik kita untuk melihat sosok Pandji Tisna dalam persfektif berbeda. Ada garis-garis hubung antar wacana yang disarankan untuk dibaca utuh: potret kaum terpelajar pada masa kolonial, potret keluarga puri, dan di sudut terdapat buku karya Pandji Tisna seolah menegaskan bahwa dari keterhubungan itulah lahir sebuah karya, sebagai intisari dari situasi zaman.

Lingkar Studi Sastra Denpasar sendiri didirikan dan dikelola oleh sejumlah sastrawan muda Bali, salah seorang di antaranya Putu Juli Sastrawan (yang juga aktif di Rumah Belajar Komunitas Mahima). Mereka selama ini aktif mendiskusikan karya pengarang dalam dan luar negeri, melalui seri Diskusi Semenjana (Seri Membincang Jalan Ninja) yang hasil-hasilnya dengan baik dituliskan di Tatkala.co.

Dari ruang pameran ini, jelas saya merasakan situasi yang berbeda dibanding ketika membaca novel Pandji Tisna. Bahkan, ada aura berbeda dari apa yang sekarang dengan latah kita sebut literasi. Selama ini pameran literasi selalu dikaitkan dengan (pameran) buku, alih-alih hanya menjual buku alias bazar buku. Bahkan kadang juga menjual pernak-pernik dan cinderamata. Saya membayangkan pameran buku itu memang memamerkan buku dalam pengertian luas, mencakup proses dan historisnya. Jika perlu menghadirkan mesin cetak, desainer dan tukang jahit buku bekerja seperti para penenun beraktivitas di tengah pameran songket, kenapa tidak?

Tapi untunglah ada pameran-pameran buku alternatif seperti Mocosik dan Jogja Art + Books Fest 2023 di Yogya serta Patjar Merah yang keliling antar kota antar provinsi. Mocosik misalnya memadukan musik dan pameran buku lengkap dengan desain ruang pameran yang menampilkan quote-quote dari sejumlah buku sastra. Mereka juga menghadirkan sosok sastrawan sebagai tema utama, misalnya dalam Mocosik tahun 2019, dihadirkan “Serba-Serbi Kuntowijoyo”.

Pameran semacam itu jelas bukan sebatas ruang jual-beli (meski ada juga stand buku untuk dijual), melainkan resepsi historis dan spirit kekinian jagad literasi. Bukan hanya produk, juga proses membuat dan menciptakan produk, yang dalam karya sastra pastilah berkait dengan proses kreatif pengarang dan hal-hal sosiologisnya.

Di tengah berjubelnya mata acara beserta pengisinya dalam pameran literasi, jangan lupa menghadirkan satu-dua sosok sastrawan “klasik” secara komperhensif. Sosok tersebut perlu diperkenalkan kembali kepada publik sastra hari ini, terutama kalangan muda. Menyambut dan memperkenalkan para penulis muda penting, tapi mengenali sastrawan masa lalu juga tak kalah penting. Untuk itu, literasi, sebagaimana halnya filologi, harus membangun konteks bukan hanya teks. Saya jadi ingat wawancara Dr. Oman Faturahman di Kompas. Oman menyatakan bahwa filologi bukan hanya penelitian tentang teks, namun juga upaya memberinya konteks.

Pangeran dan Sastrawan yang “Turba”

Anak Agung Pandji Tisna lahir di Singaraja, 11 Februari 1908 dalam keluarga puri Buleleng sebagai keturunan ke-11 dari dinasti Anglurah Pandji Sakti. Pendidikan menengahnya mula-mula ia tempuh di Singaraja, lalu pindah ke Batavia. Sepulang ke Singaraja ia menjadi sekretaris ayahnya, Anak Agung Putu Djelantik. Sang ayah diangkat sebagai administratur oleh pemerintah Belanda, sebab sejak 1872 Buleleng sudah berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial.

Selanjutnya, Pandji Tisna tercatat menempuh sejumlah momen penting. Baik yang berhubungan dengan sastra maupun dengan bidang lain. Tahun 1925 misalnya, ia dikenal sebagai pedagang kopra. Tahun 1929-1934 ia tinggal di Lombok mengurus perusahaan transportasi ayahnya. Ia kemudian pulang ke Bali karena difitnah sehingga hubungannya dengan sang ayah sempat renggang.

Tahun 1935 selepas membuka sekolah rendah berbahasa Belanda, De Sisya Pura School dan guru bahasa Inggris di sekolah Pertiwi Putra, ia memutuskan pindah ke luar puri: ke kebun kelapa milik ayahnya. Kebun itu terletak di desa Kalibubuk, barat kota Singaraja. Pantai daerah itu kemudian dibubuhinya dengan nama baru: Lovina, Love Indonesia, dan menjadi destinasi sohor di Bali Utara.

Dari latar semacam itu, tak heran ia hapal seluk-beluk dunia kopra, bukan hanya di tingkatan pasar atau pedagang, tapi juga di wilayah produksi; pemilik kebun, para pemetik, pengumpul, pekerja kopra hingga jasa transportasi. Itu dengan detail tersua dalam novel Sukreni Gadis Bali.

.

Pameran Pandji Tisna oleh Lingkar Studi Sastra Denpasar | Foto: Raudal

Statusnya sebagai pangeran dari dinasti kerajaan kuat di Bali, tidak membuat Pandji Tisna berpangku tangan. Dia pernah turun meneliti kasus serangan warga Buduk, Badung, atas orang-orang Bali yang memeluk Kristen. Dari sana ia mendapat banyak bahan tulisan. Kemudian ia melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok tanah Bali, bukan sekedar plesir, namun “turba” mengumpulkan bahan novelnya—yang menunjukkan bahwa kerja sastra itu bukan kerja di belakang meja.

Di tengah penyakit mata yang menderanya, dalam perjalanan ke Singapura, ia mengalami pergulatan iman. Pencarian teologis ini, saya ingat pernah dengan bagus ditulis Putu Wirata Dwikora di Majalah Tempo akhir 90-an. Sepulang dari berobat, tahun 1946, Panji Tisna memutuskan memeluk agama Kristen, sebuah keputusan “berani” di tengah masyarakatnya yang Hindu. Karena itu, ia yang tahun 1945 merupakan ketua raja-raja Bali, memberikan tahta itu kepada adiknya. Ia bahkan mengganti namanya yang semula bergelar bangsawan “Anak Agung” menjadi I Gusti Nyoman Pandji Tisna.

Memang selain penyakit, alasannya turun tahta adalah karena ia sudah memeluk agama yang berbeda dengan kebanyakan agama masyarakatnya dan warga puri. Namun itu dapat direfleksikan dengan situasi sekarang di mana semua orang tak ada yang mau mengalah demi jabatan, tak peduli latar belakang dan kapasitasnya. Ada esei bagus tentang ini, menceritakan seorang kyai terpandang memilih memutuskan jadi makmum (jamaah) dan memberi kesempatan kepada orang lain sebagai imam (pemimpin). Cermin sikap rendah hati yang menolak berebut kekuasaan. Esei itu ditulis oleh Ahmadul Faqih Mahfudz, seorang santri dari Desa Pemuteran, Gerokgak—“sepelemparan batu” dari Lovina. Judulnya “Berebut Menjadi Makmum” (Gatra, 21 Juni 2023: 44-45).

Setelah turun tahta, Pandji Tisna sepenuhnya memutuskan “menyepi” di Lovina. Tapi di sana ia tak benar-benar menyepi dalam pengertian harfiah. Ia terus menyingsingkan lengan baju untuk banyak hal. Bukan saja membangun destinasi Lovina, yang membuatnya dikukuhkan sebagai Bapak Pariwisata Bali, ia juga mendirikan SMP Bhaktiyasa, perpustakaan umum, gereja bahkan bioskop.

Tahun 1954 ia membuat film sendiri dengan mengangkat novelnya Sukreni Gadis Bali. Meski film itu mengecewakannya karena disensor pemerintah, namun semangatnya untuk menghadirkan pusat perfilaman di Bali terasa aktual. Waktu itu ia mengirim langsung putranya belajar film ke India dan membeli peralatan film lumayan lengkap. Spirit ini yang agaknya menghinggapi salah seorang aktivis film Bali, Agung Bawantara, sehingga ia konsisten menjaga keberlangsungan Festival Film Denpasar.

Sebagaimana film Sukreni Gadis Bali yang terbengkalai, sejumlah peninggalan Pandji Tisna di Bali Utara bernasib sama. Sejak wafatnya tanggal 2 Juni 1978, bekas rumah tinggalnya yang besar dekat Lovina kini merana. Rencana menjadikannya sebagai museum belum terealisir sampai kini, meski saya dengar kampus Undiksha pernah menyusun rancangan untuk itu.

Kontemporer

Upaya memperkenalkan seorang pengarang ke tengah gelanggang pembaca lebih dari sekadar seluk-beluk mengarang, akan membuka mata kita tentang bagaimana sebuah karya dilahirkan. Ada latar belakang historis dan sosiologis lengkap dengan pergulatannya. Jadi bukan hanya biografi “estetis” dan curicculum vitae menyangkut daftar karya. Mesti melampaui biografi teknis karena sosok seperti Pandji Tisna bukan lagi berdiri sendiri dengan menara gading kesastraannya. Ia, pinjam Chairil, “anak dari zamannya” yang terlibat dalam berbagai peristiwa dan dinamika.

Namun, tentu saja di antara banyak peran yang dimainkan, seorang sastrawan tetaplah sastrawan. Ia bertaruh dengan karyanya, gema suaranya jauh lebih panjang dan nyaring di sana. Begitulah, sebagaimana kita tahu, sederet karya klasik Pandji Tisna telah memberi warna pada capaian novel-novel terbitan Balai Pustaka. Ni Rawit Ceti Penjual Orang (1935), Sukreni Gadis Bali (1936), I Swasta Setahun di Bedahulu (1938), Dewi Karuna (1939) dan I Made Widiadi (1955). Novelnya punya penanda sendiri yang membedakannya dengan karya terbitan Balai Pustaka lainnya. Dari judul saja dapat dilihat bagaimana ia mencantumkan langsung nama tokoh utama, hal yang tak lazim dalam novel terbitan masa itu. Meski ada, misalnya Untung Surapati karya Abdul Muis, tapi lebih berupa biografi tokoh bersangkutan

Dalam karya Pandji Tisna, nama tempat sebagian ikut dituliskan di dalam judulnya. Kemudian di dalam cerita nama-nama tempat itu didedah dengan lebih detail. Ada Bingin Banjah, Bunut Panggang, Manggis, Singaraja, Karangasem, Trunyan, Batur, Panulisan, Bedahulu dan seterusnya—yang membuat saya membayangkan Lingkar Studi Sastra Denpasar suatu waktu akan menjelajahinya dalam semacam “tamasya sastra”. Termasuk mencari desa asal I Swasta, Manasa, yang desanya tak ada lagi tapi puranya masih ada, atau mengangkat kembali nama Wijayapura, desa yang menjadi bagian Bedahulu yang masyhur penghasil tombak penuh khasiat. Tak ketinggalan Indrakila, bukit di sebelah utara Panulisan yang nama indahnya itu mungkin sudah jarang disebut dalam kehidupan Bali sekarang.

Sukreni Gadis Bali menghidupkan suasana pedesaan Bali era kolonial, awal abad ke-19. Suasana itu tak hanya dibangun dengan gambaran latar yang detail, nama kampung dan posisi geografisnya, namun tak kalah penting latar waktu dan situasi zaman. Kampung itu cukup beragam. Ia dihuni oleh pendatang dari Karangasem dan desa tetangganya, Bunut Panggang, berpenduduk Islam. Ragam kejahatan pada masa itu kita tahu, bahwa memotong babi tanpa surat izin adalah kriminal, dan hamil sebelum menikah adalah aib besar.

Percakapan antar tokoh sahut-menyahut sebagai roda yang menggulirkan plot. Sahutan itu tak hanya dalam percakapan lahir, juga percakapan-percakapan batin. Misalnya, percakapan I Made Aseman dengan tuannya, Mantri polisi Made Tusan. Pada tampilan lahir, Aseman tetap dengan tangkas meladeni percakapan dan keinginan Made Tusan untuk singgah di warung Men Negara. Padahal dalam hati Aseman berharap tuannya itu tak usah singgah di sana sebab ia ingin warung kakaknyalah yang disinggahi. Persaingan itu membuatnya membatin tak tanggung-tanggung:

“Jika tak karena Ni Negari, anak seraya itu, sudahlah Men Setan serta punakawannya meringkuk berpeluh di panas terik menumbuk semen merah di bui. Bilakah datang gerubug akan memusnahkan kaum keluarga mereka itu?”

Meski Pandji Tisna berasal dari golongan bangsawan, Sukreni Gadis Bali justru menghadirkan tokoh-tokoh kelas bawah yang tidak saja membuat kita layak mengatakan satu keberpihakan ideologis, namun juga penguasaan lapangan yang memberi warna pada atmosfir estetis. Profesi mereka mungkin sesuatu yang tak seksi dan eksotis bagi pengarang kini, tapi Pandji Tisna memungutnya sebagai profesi utama yang mengikat interaksi tokohnya, yakni para pemetik kelapa, dan warung rakyat Men Negara tempat mereka berkumpul.

Posisi Pandji Tisna, sebagai pangeran yang merakyat di satu sisi, dan pangeran yang menjadi bagian kehidupan bangsawan di sisi lain, terlihat dalam kedua novelnya, Sukreni Gadis Bali dan I Swasta Setahun di Bedahulu. Hal ini dapat dilihat dari catatan Amal Hamzah yang menyatakan bahwa kalau roman I Swasta setahun di Bedahulu membawa kita ke lanskap keraton raja-raja Bali, roman Sukreni Gadis Bali mendesakkan kita ke tengah-tengah kehidupan rakyat bawah di medan kasta terendah. Namun kedua-duanya sama-sama dihubungkan oleh temali nasib yang digerakkan oleh apa yang diyakini masyarakat Bali; karma phala.

Buku-buku karya Pandji Tisna | Foto: Raudal

Membaca novel Pandji Tisna tak membuat bosan karena bahasanya begitu hidup dan suasana tergambarkan dengan detail. Tiba-tiba kilat bersinar sebentar dalam gelap gulita itu, seolah-olah hanya sekedar akan memanaskan darah hamba yang telah hampir beku itu, tulisnya dalam I Swasta Setahun di Bedahulu. Atau ini: Tanah sekeliling tempat itu berlumpur, bekas dikunyah; rupanya hebat benar perkelahian hamba dengan binatang itu.

Dalam Sukreni Gadis Bali, suasana kampung Bali era kolonial terdedah:

Di pinggir jalan kecil yang berkelok-kelok, di antara kebun-kebun kelapa menuju ke Bingin Banjah, desa yang belum dapat disebut desa benar, hanya sekumpulan rumah-rumah orang tani saja, adalah sebuah kedai. Orang yang mula-mula datang ke situ tidaklah akan menyangka bahwa rumah itu sebuah kedai, apalagi letaknya tidak di pinggir jalan benar, melainkan dalam pekarangan yang berpagar.

Tak kalah menarik adalah kontinuitas cerita. Apa yang sudah terucap tidak hilang begitu saja, namun akan muncul di bagian lain dalam gradasi yang kian kentara. Misalnya, Mantri polisi I Gusti Made Tusan yang pernah membual bahwa ia akan diangkat jadi punggawa di desa Manggis Karangasem, itu tidak hilang begitu saja sebab di bagian berikutnya bualan itu dijemput kembali oleh pengarang: I Gustu Made Tusan terkejut mendengar kata Ida Gde itu. Ia khawatir kalau-kalau bualnya “akan diangkat jadi punggawa di Manggis” itu ketahuan.

Pola kontinuitas cerita ini nanti akan tersua sebagai teknik yang benar-benar diperhitungkan dalam I Swasta di Bedahulu. Adegan antara jaga dan mimpi dalam menundukkan Da Gde Selem, seekor harimau misterius (yang terkesan sebagai harimau jadi-jadian) yang dimunculkan dalam pembuka pada bab “Bertemu dengan I Jadara”, ia ulangi dalam bab terakhir, “Pulang ke Manasa Kembali”. Atmosfir ketercekaman dan misterius yang dibangun masih sama meski wujud tokoh-tokohnya di bagian akhir lebih riil.

Adegan antara “mimpi dan jaga” ini sudah merupakan terobosan sendiri di mana ia membaurkan antara kenyataan dan ilusi, dan dalam prakteknya keduanya bisa tertukar. Ketika “hamba” (I Swasta) tertidur di istal, kandang kuda, ia bermimpi didatangi seorang orang tua yang membawa seorang gadis kecil.

“Hai orang muda, aku tahu dan kenal akan dikau. Pada air mukamu dapat kulihat bahwa engkau dapat dipercayai. Aku ini datang dari sebuah negeri yang sudah perlina hendak mencari jalan lepas. Anak perempuan kecil yang aku dukung ini, sebangsa jua dengan daku, walau ia memakai kain lain sekalipun. Kelak ia akan menjadi kawan kepadamu dalam perjalananmu. Tetapi sekarang hendaklah engkau tolong mempersatukan dia dengan daku dahulu.”

Dalam adegan mimpi tersebut, kita berturut-turut disuguhkan semacam mimpi yang lain, lapisan ilusi atau misteri yang tak ada habisnya. Si kakek dalam mimpi berasal dari “sebuah negeri yang sudah perlina”, yakni negeri yang sudah digaibkan oleh Dewa, tak tampak oleh mata orang biasa, seperti alam kematian. Sementara gadis kecil di gendongannya “sebangsa jua dengan daku”, tapi ia akan bisa “menjadi kawan perjalananmu” jika si gadis dan si kakek telah “dipersatukan”.

Tak berhenti di situ. Ketika “hamba” hanya tercengang, tak mengerti maksudnya karena bahasa si kakek asing baginya, orang tua itu murka. Saat itulah “sekonyong-konyong hamba terjaga dari tidur”, akan tetapi terjaganya si hamba justru membawa kita masuk ke dalam mimpi yang lebih liar, semacam mimpi dalam jaga. “Di sebelah telinga hamba terasa hawa panas. Suara geram binatang buas pun terdengar di dekat hamba. Harimau mengaum di sisi hamba, terlalu dahsyat bunyinya.

Manakah mimpi manakah kenyataan? Kita benar-benar diaduk dan dibaurkan di awal cerita, dan begitu pula nanti di akhir cerita yang jauh lebih liar dan dramatik.

Apa yang kini trend dalam wacana kita hari ini seperti simulakra, termasuk citraan-citraan mimpi di dalamnya sudah dibangun Pandji Tisna sejak jauh kala. Begitu pula harimau yang menghadirkan misteri sekaligus simbolik. Mengingatkan kita pada cerpen Sitor Situmorang, “Harimau Tua” (1956) dan novel Mochtar Lubis Harimau-Harimau (1975) yang ditulis dua sampai empat dekade kemudian. Hal ini tak hanya membuat Panji Tisna bisa dikatakan sebagai peneroka jalan di masa lalu, namun bersamaan dengan itu membuat novelnya terasa kontemporer.

Bahkan sampai ke bagian terkecil, seperti pola “aku-an” yang menggunakan “hamba”, saya kira juga mendahului zamannya. Jika sekarang muncul pola bercerita dengan pelaku orang kedua tunggal—engkau, kamu, mu—seperti dalam novel Gunung Jiwa Gao Xingjian, maka “hamba” saya kira juga punya gedor ala “kau”-nya Gao. Jika pola Gao ramai dirayakan dalam kepenulisan mutakhir kita, maka wajar seorang Wayan Jengki Sunarta diam-diam mengadopsi “hamba” dalam beberapa cerpennya.

Dalam karyanya, Pandji Tisna menghadirkan persfektif berbeda dari kebanyakan nasib tokoh novel-novel terbitan Balai Pustaka. Kejatuhan dan kesengsaraan seseorang pada hakikatnya disebabkan oleh tindakannya sendiri yang mewujud sebagai karmaphala. Dalam novel lainnya penderitaan itu semata-mata disebabkan oleh kekuatan di luar kedirian seseorang; mamak yang berkuasa, pengkhianatan yang terpaksa dilakukan karena terjebak budi baik, atau cinta tak berbalas karena orang yang diharap begitu pongah.

Memang itu semua digerakkan oleh takdir, oleh Yang Di Atas—sebagaimana kutukan Dewa dalam tragedi Yunani—dan manusia harus siap menjalani, tapi seolah lepas para pihak yang terlibat. Dalam novel-novel Pandji Tisna, keterlibatan itu diikat oleh temali karma yang akan mengirim bumerang kembali kepada yang melemparnya. [T]

BACA artikel-artikel lain dari penulis RAUDAL TANJUNG BANUA

![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)

![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)