Minggu lalu, Durga, mantan mahasiswa filsafat Unhi menghubungi saya. Ia membawa pesan dari Mbok Gung Mas yang meminta saya membahas karyanya berjudul Nawa Sena.

“Biar ada pandangan filsafat sedikit”, katanya.

Saya langsung menyanggupinya, meskipun sejujurnya tahu filsafat hanya di “permukaan saja”. Tidak mendalam. Tepatnya: sok tahu!

Ya begitulah, hanya berbekal sedikit pisau analisa, saya diberikan kesempatan ikut “mencicipi” karya kolaboratif ini, sekaligus memberikan sedikit komentar.

Sejak awal saya memahami, sastra dan karya rupa berpotensi mengungkapkan sesuatu yang bukan maksudnya. Di sini ada prinsip penyingkapan dan penyembunyian.

Ada yang tersembunyi di balik yang tersingkap, begitu sebaliknya ada yang tersingkap di balik yang tersembunyi. Dalam konteks itu, maka ruang tafsir dibuka seluas-luasnya, terutama untuk siapa saja yang datang untuk menyingkap yang tersembunyi. Atau justru berupaya menyembunyikan kembali yang tersingkap.

Dari beberapa komentar dalam buku sastra dan seni rupa ini, dominan menyebut karya ini “sangat Bali” atau mewakili tradisi Bali. Pertanyaannya, apa yang dimaksud sangat Bali?

Saya berupaya memberi pandangan perihal tersebut dengan berangkat dari world view, pandangan dunia, atau falsafah Bali, yang mendasari adanya penilaian tersebut.

Setidaknya, ada beberapa pandangan dunia orang Bali yang cukup khas, pertama adalah sintesis, dualistik dan meta konseptual.

Karya ini mewakili pandangan dunia tersebut dan memang membuka ruang untuk tafsir filosofis di dalamnya. Mungkin dalam rangka itu, saya diberi ruang oleh Mbok Mas Ruscitadewi dan Pak Wayan Suklu untuk ikut sedikit menyingkap dimensi filosofis yang tersembunyi dalam karya Nawa Sena ini.

.

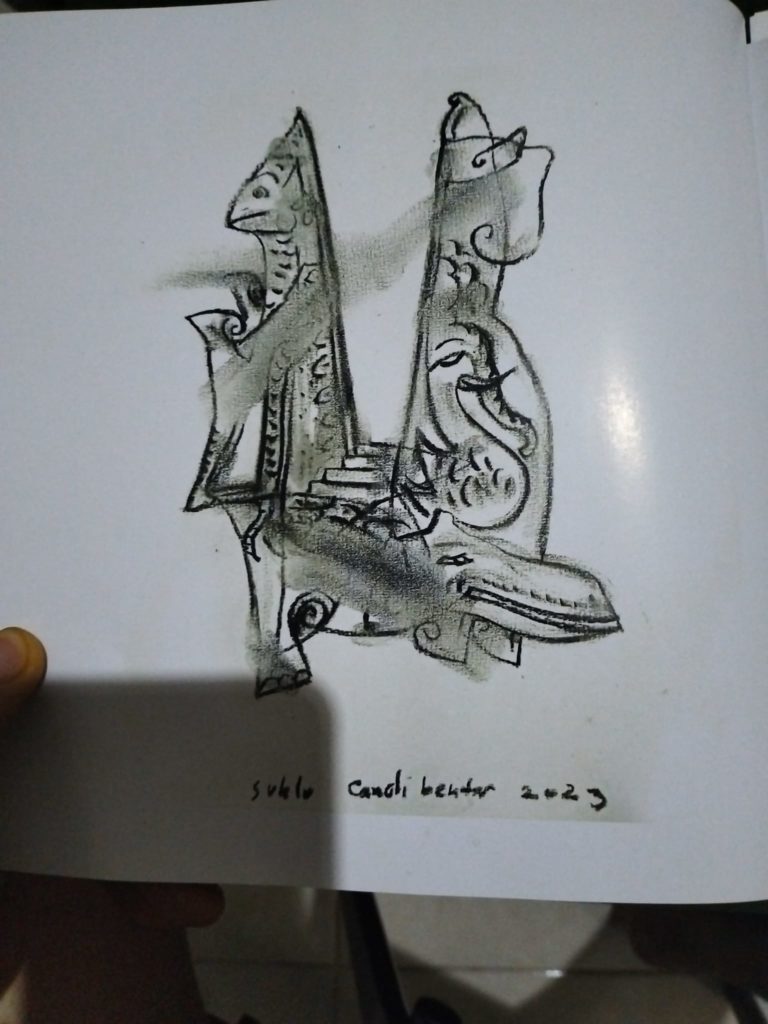

Karya rupa Suklu dalam buku Nawa Sena | Foto: Agung Paramita

Saya melihat buku ini adalah pertemuan estetik dua insan yang diawali kesepakatan. Sepakat untuk tidak saling meniadakan, sepakat untuk tidak saling mengalahkan, dan sepakat untuk membangun dunia estetiknya masing-masing. Meskipun kesepakatan ini diawali dengan problem eksistensial dari Nawa: takut dan penuh keraguan!

Karya Nawa Sena ini juga menunjukkan dimensi sosialitas dari estetika. Mengutip pandangan Bakker, ada otonomi dalam korelasi di dalamnya. Manusia memahami diri ketika membangun relasi dengan yang lain.

Martin Heiddeger menyebut ini sebagai cara mengada, yakni “ada bersama di dalam dunia”, atau being with other person (ada bersama pribadi-pribadi yang lain). Nawa dan Sena ada bersama untuk menyingkap dan membangun dunia. Ada pola intersubyetivitas positif di sini, yakni relasi Nawa dan Sena bermaksud untuk memperkaya kedirian masing-masing.

Ada salah satu istilah yang bisa digunakan untuk menggambarkan relasi Nawa dan Sena ini yakni surup sumurup: saling memasuki. Saya memilih menggunakan istilah lain selain intermingle, kolaborasi atau senyawa kreatif. Istilah-istilah yang digunakan oleh komentator dalam buku ini.

Jadi “keindahan” di sini merupakan aktivitas surup sumurup atau saling memasuki satu dan yang lainnya, sehingga Nawa bisa memiliki pengalaman menjadi Sena, Sena juga berpotensi menjadi Nawa. Ini diakui oleh Nawa bahwa ia menjadi Sena. “Sena adalah Aku dan Aku Adalah Sena”.

Meskipun sebenarnya, pertemuan Nawa dan Sena tidak hanya terjadi di luar diri antara Mbok Ruscitadewi dan Wayan Suklu, melainkan juga terjadi di dalam diri. Untuk bisa menyamakan frekuensi atau senyawa estetik terhadap Sena, maka Nawa berupaya mengekplorasi sisi-sisi maskulin di dalam dirinya. Ini ditunjukkan melalui pemilihan diksi-diksi yang sangat tegas dan berani.

Sementara Sena berupaya memasuki Nawa dengan cara mengekplorasi sisi-sisi feminim di dalam dirinya, sehingga menghasilkan goresan-goresan yang menunjukkan sisi feminimitas dari Sena.

Inilah yang menarik dari karya Nawa Sena ini, bahwa kehadiran Mbok Ruscitadewi menjadi penting dalam upaya Sena memasuki sisi-sisi Nawa di dalam dirinya, begitu sebaliknya, kehadiran Wayan Suklu menjadi penting dalam upaya Nawa mengeksplorasi sisi-sisi Sena di dalam dirinya. Di sini terjadi proses “menjadi”, “ngelekas” dalam tradisi Bali, lalu “nadi”. Terjadi sintesa yang sublime di antara keduanya.

Secara filosofis karya ini menunjukkan sisi filsafat dualistik dan intersubyektifitas yang positif antara Nawa dan Sena. Ini sekaligus menunjukkan bahwa estetika memiliki dimensi sosialitas di dalamnya, tempat di mana para seniman dan sastrawan berinteraksi saling memasuki dunianya dan memperkaya dunia masing-masing. Tanpa harus kehilangan dirinya.

Saya berharap ini bukan “percumbuan” terakhir Nawa dan Sena, karena melalui percumbuan estetik seorang seniman dan sastrawan bisa mengatasi keterbatasan dirinya, memperkaya imajinasi dan menembus batas-batas identitas dan konseptual ke arah “meta konseptual”. Di sanalah “rasa” bertemu dengan “rasa” dan melebur pada pengalaman: merasakan rasa. [T]