TERLEPAS dari realitas mayoritas-minoritas, Bali adalah daerah plural. Penduduknya berbagai etnik, agama dan kepercayaan. Sebelum merujuk fenomena diaspora-urban atau lokal-global, ada cara cukup gampang melihatnya. Cermati saja nama-nama sastrawannya.

Putu Setia pernah melihat keberagaman pulau ini dari nama-nama “khas Bali” yang melekat secara “alamiah” dengan nama-nama khas lain, seperti Jawa atau Islam sebagaimana terlihat di Pagayaman. Dulu, saya menandai keberagaman itu dari rubrik “mimbar agama” di Bali Post. Semua agama diberi ruang, dengan waktu muat dan pengasuh berbeda-beda. Saya ingat, pengasuh “Mimbar agama Islam” kala itu adalah Bpk. Habib Hasnan, ketua MUI Bali.

Hal sama, saya pikir dapat dilakukan dengan mengabsen nama-nama sastrawannya (lebih afdol lagi sekalian dengan profilnya), baik yang lahir, berkiprah atau pernah aktif di sini. Ada banyak sastrawan yang “bukan bernama Bali” di antara nama yang “sangat Bali”. Mulai Umbu Landu Paranggi, Frans Nadjira, Agus Vrisaba, Ikranegara, Faisal Baraas, Hartanto Y. Prasetyo, Ketut Syahruwardi Abbas, Lilik Mulyadi, Tan Lioe Ie, Warih Wisatsana, Riyanto Rabbah, Helmi Y. Haska, Nuryana Asmaudi, Arif B. Prasetyo, Pramono Ag, Muda Wijaya, hingga Pranita Dewi.

Tentu bersanding dengan nama-nama “khas Bali” (yang memang khas dari “sononya”) seperti Tjok Raka Pembayun, I Putu Bawa Samargantang, Ngurah Parsua, IDK Raka Kusuma, Nyoman Wirata, Gde Aryanta Soethama, Cokorda Sawitri, Wayan Jengki Sunarta, Putu Vivi Lestari, dan pasti lebih banyak lagi.

Persoalannya, apakah nama-nama dan latar belakang berbeda itu ikut memberi warna berbeda? Tak mudah dijawab, mengingat “warna” yang dimaksud menyangkut hal-ihwal karya. Perlu bahasan mendalam untuk sebuah kesimpulan.

Namun demikian, kita bisa membaca ulang karya-karya mereka, dan sangat mungkin khazanah “Bali yang lain” bisa kita dapatkan.

Dari Rezim ke Kesehatan

Salah seorang sastrawan asal Bali adalah Faisal Baraas. Ia sudah lama bermukim di Jakarta sebagai dokter ahli bedah jantung. Belakangan saya dengar dari seorang kerabatnya, sang dokter kerap pulang kampung ke tanah kelahiran.

Faisal Baraas lahir di Loloan Barat, Negara, Jembrana, 16 Agustus 1947. Merujuk Ensiklopedia Sastra Indonesia (Badan Bahasa, Kemendikbud, 2016), ia menamatkan bangku sekolah menengah atas di Singaraja tahun 1966, lalu masuk Fakultas Kedokteran Universitas Udayana hingga meraih gelar dokter tahun 1975.

Selepas itu, ia bertugas di sebuah Puskesmas di Melaya, Jembrana (1975-1978), hingga diangkat sebagai Kepala Rumah Sakit Umum Bangli (1979-1982). Selama bertugas, ia aktif membina kesehatan masyarakat pedesaan.

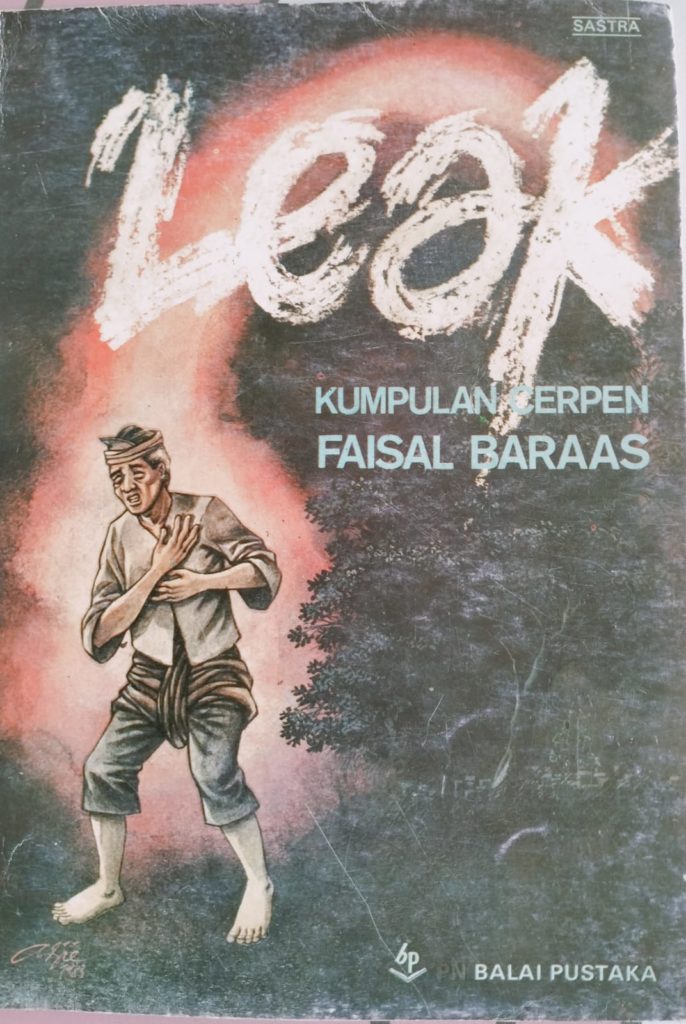

Sampul buku “Leak” karya Faisal Baraas | Foto: Raudal

Faisal mulai menulis sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama di kota kelahirannya, seiring kegemarannya membaca sejak kecil. Tulisan pertamanya muncul di ruang “Benteng Muda”, Harian Suluh Marhaen edisi Bali yang terbit di Denpasar. Sejak itu ia bersungguh-sungguh menulis artikel dan pelbagai genre sastra.

Kecuali di Suluh Marhaen, karya-karyanya tersebar di Bali Post, Angkatan Bersenjata edisi Bali (Harian Nusa Tenggara), Kompas, Suara Karya, Sinar Harapan, Femina, Pandji Masyarakat, Sastra, Horison, Gelora, Mahasiswa Indonesia dan sebagainya. Tahun 1968, puisinya “Tunjukilah Kami Jalan yang Lurus” meraih juara pertama Sayembara Penulisan Puisi Majalah Sastra dan dimuat tahun 1969.

Saya membaca puisi panjang tersebut di buku Loloan, Sejumlah Potret Umat Islam di Bali (Festival Istiqlal, 1995). Menurut saya, jika dilihat dari kacamata kekinian, puisi itu sudah jauh ketinggalan. Hasrat menonjolkan unsur relegiusitas membuatnya seperti khotbah, dan upaya “melawan” para pelaku makar 65—sebagai tema—membuatnya amat verbal. Mungkin sekali Faisal kurang ada passion dengan puisi.

Dua karya prosanya terbit sebagai buku, yakni novel Mini (Cypress, 1978) dan Leak (kumpulan cerpen, Balai Pustaka, cet. 1, 1983, cet.2, 1992). Novel Mini awalnya dimuat sebagai cerita bersambung di Harian Kompas, 1973. Latar cerita dan proses publikasinya mengingatkan kita pada Cintaku di Kampus Biru (1974) karya Ashadi Siregar. Sama-sama berlatar kehidupan kampus dan pernah jadi cerbung di Kompas, lalu terbit sebagai buku.

Tahun-tahun itu, kampus memang latar favorit banyak cerita. Konon, secara sosiologis ini terhubung dengan situasi kekuasaan rezim yang refresif. Penerapan BKK/NKK oleh Mendikbud Daoed Joesoef, menambah situasi kian sumpek. Sajak-sajak Rendra dalam Potret Pembangunan dalam Puisi (1980) merepresentasikan situasi tersebut.

Dalam prosa, muncul novel-novel semi-sastra (tapi, “tak diperlukan sastra madya,” kata Budi Darma), maka kita sebut saja itu novel populer yang tergarap dengan baik. Secara konseptual ada yang hendak disampaikan pengarangnya, meski memilih gaya yang cair. Bagi Ashadi misalnya, kampus merupakan tempat “frustasi-frustasi diendapkan”, dan itu memungkinkan kelindan tokoh dan peristiwanya jadi sepotong cermin rezim yang ringsek.

Setelah menjadi dokter, Faisal lebih produktif menulis buku kesehatan (non-fiksi) ketimbang karya sastra. Buku kesehatannya bejibun, seperti Dokter Puskesmas, Beranda Kita, Kardiuologi Moluekuler, Penyakit Jantung pada Anak, Mencegah Serangan Jantung dengan Menekan Kolesterol dan Catatan Harian Seorang Dokter.

Sambil menahan senyum, saya membatin, mungkin ini beda dr. Faisal Baraas dengan penyair Bali lainnya, dr. I Dewa Putu Sahadewa. Penyair yang bolak-balik Kupang-Denpasar itu justru makin banyak buku puisinya setelah jadi dokter dan nyaris lupa menulis buku tentang kesehatan (beberapa manuskrip konsultasi kesehatannya yang pernah kami bicarakan untuk diterbitkan, entah di mana sekarang).

Healing dan Eling

Menariknya, buku-buku non-sastra Faisal tetap mengandung unsur-unsur sastrawi karena unik dan enak dibaca. Coba saja lihat Beranda Kita, peraih Hadiah Yayasan Buku Utama tahun 1985, merupakan kisah konsultasi seks dalam keluarga. Kasus-kasusnya sangat faktual dan bahasanya segar.

Faisal bercerita (benar-benar bercerita seolah dalam cerpen mini), misalnya tentang seorang gadis yang terdera karena di usia kepala tiga belum ketiban jodoh. Atau tentang masturbasi yang tak punya efek samping bagi kesehatan fisik dan rohani, toh membuat orang merasa berdosa dan lupa pada siklus alamiah seorang anak manusia. Persfektifnya terhadap kesehatan bukan semata fisik namun berkorelasi dengan psikis dan sosiologis.

Lalu apakah pengalaman di dunia kesehatan ikut memberi warna kepada karya fiksinya? Ada contoh menarik. Penyair Sindu Putra yang berlatar kedokteran hewan, dalam batas tertentu, berhasil menyusupkan diksi-diksi “dunia hewan” dalam puisinya.

Fiksi Faisal, tampaknya belum mengakomodasi kemungkinan itu. Boleh jadi lantaran ia produktif menulis sastra ketika masih kuliah, belum jadi dokter. Atau memang belum ada kesadaran tentang itu. Sehingga meskipun cerpen “Kawin Lari” yang bertitimangsa 1972, misalnya, punya tokoh dokter Parta, namun gelar dokter tak menimbulkan efek pada cerita.

Begitu pula dalam cerpen “Jalan”, ada Dokter Husien yang mengobati Gusti Buang yang merosot kesehatannya sejak sawahnya digusur dijadikan jalan raya. Namun kehadiran dokter Husien tak lebih sebagai “cameo”.

Akan tetapi, kalau kita memperhatikan titimangsa 14 cerpen dalam Leak, ada dua cerpen bertitimangsa di atas 1975, pasca ia meraih gelar dokter. Cerpen tersebut adalah “Hutan Bambu” dan “Ketika Senja Mulai Luruh di Bukit Itu”, bertitimangsa 1978. Jika diperhatikan, keduanya mengandung unsur-unsur kesehatan psikologis yang menarik, dengan suasana latar yang asing, tapi akrab.

“Hutan Bambu” bercerita tentang Pak Nawi, seorang kakek yang setia dengan kebun bambunya. Ia menolak pindah ke kota ke tempat putranya karena baginya kota sangat riuh, tak cocok dengan jiwanya yang mencintai kesunyian. Ia mengajak seorang cucu menemaninya, sekaligus ia harapkan melanjutkannya menjaga kebun.

Tapi si cucu menolak dengan alasan sebaliknya: tempat itu terlalu sunyi, tak cocok dengan jiwanya yang butuh keramaian. Dua generasi, dua cara pandang menjelma dalam cerita. Kedua-duanya punya alasan kuat yang memicu konflik psikologis.

Faisal Baraas | Foto: repro

Konflik psikologis ini sebenarnya sudah dibangun sejak paragraf pembuka, terutama dengan kehadiran “senapang”—benda paling signifikan mencipta ketegangan dalam banyak cerita. “Bila malam telah menyelubungi hutan itu, Pak Nawi memeriksa senapangnya, lalu mulai mengelilingi hutan perlahan-lahan.”

Konflik menajam secara fisik, ketika Pak Nawi menjumpai orang mencuri bambunya. Malangnya ia lupa membawa senapang sehingga ia diancam golok oleh si pencuri. Untunglah datang si cucu yang diam-diam membawa senapangnya dan balik mengancam pencuri. Si pencuri lari kalang-kabut. Dalam perbedaan sikap, cucu dan kakek masih bisa bekerja sama.

Dalam peristiwa berikutnya, Pak Nawi berhasil mengintai pencuri dan kali ini ia yang langsung menembakkan senapangnya. Tapi ternyata yang kena anaknya sendiri yang datang dari kota mencuri bambunya!

Sementara konflik psikologis cerpen “Ketika Senja Mulai Luruh di Bukit Itu” jauh lebih kompleks dengan plot yang tak gampang ditebak. Ahim Pompong, tukang pedati yang tiap pagi mengantar sayur ke kota, lama memendam dendam kepada seorang lelaki begundal yang telah menodai adik perempuannya. Adik Ahim yang malang itu akhirnya bunuh diri.

Menariknya, untuk menebus dendam Ahim tidak melawan secara fisik, namun mencoba menyelamatkan perempuan yang akan menjadi korban si begundal berikutnya. Perempuan itu ia selamatkan dengan mengajaknya tinggal di desa terpencil. Dasar begundal, perempuan incarannya itu tetap ditemui. Dengan menjadi polisi gadungan, ia berhasil masuk ke desa dan menemui si perempuan incaran itu tiap kali Ahim mengantar sayur ke kota.

Ahim bukannya tidak tahu, dan karena itulah tanpa seorang pun tahu ia berhasil membunuh laki-laki begundal itu dan melempar mayatnya ke jurang. Setelah itu ia balik melampiaskan kegeraman kepada perempuan yang ingin ia selamatkan, tapi ternyata bersifat bebal dan dungu. Sejak itulah, secara psikologis ia menjadi puas dan merdeka.

Biasanya kalau ia mulai memasuki pintu desa itu, hatinya selalu gelisah dan rusuh, tapi kali ini tidak. Bahkan ia merasa sangat lapang. Belum pernah ia merasa selapang ini. Ia menarik nafas dengan leluasa, sepanjang-panjangnya.

Ada trauma, ada tekanan serta harapan tak berbalas, dalam kedua cerita. Tapi ada jalan keluar yang “menyehatkan”, semacam self-healing, penyembuhan diri, yang trend di dunia medsos sekarang ini. Sekalipun cara itu tak lazim.

Bersamaan dengan itu, terselip pesan supaya eling dalam setiap keadaan. Kehidupan tidak hitam-putih, kesunyian dan keramaian, kesalahan dan kebenaran adalah keniscayaan. Tugas kita hanya eling lan waspodo.

Multikultur dan Lebur

Cerpen-cerpen Faisal Baraas umumnya berlatar kehidupan masyarakat Bali, dan bergaya realis konvensional. Temanya meliputi konflik besar seperti peristiwa pembantaian 1965, persoalan adat dan domestik seperti yang terjadi di puri, tapi tak kalah banyak persoalan wong cilik yang didera kemiskinan dan kekalahan.

Faisal tanpa sungkan bercerita tentang konflik kakak-adik berlatar adat Bali nun di ruang dalam puri, mengangkat tajen sebagai cermin buram, pariwisata penuh paradoks, termasuk taktik dan dunia hitamnya: kawin lari dan leak. Itu semua sudah sangat memadai menandai TKP.

Tapi di sejumlah cerpen, nama lokasi sengaja disebutkan. Mulai desa Prancak dan Mendoyo dalam cerpen “Leak”, Negara dalam “Warung Buka Malam” dan Tegalbadeng dalam “Namanya Wayan Lana”, semua di Kabupaten Jembrana, Bali Barat. Juga Denpasar dalam “Jalan”, Kesiman dalam “Tajen” atau Pantai Sanur dalam “Sanur Tetap Ramai”.

Kecuali dua cerpen yang disinggung di atas, tidak spesifik merujuk Bali, baik melalui penanda atau suasana, apalagi menyebut nama tempat. Dalam arti bisa terjadi di mana saja.

Salah satu cerita wong cilik yang mendera perasaan adalah “Warung Buka Malam”. Nyoman Darini, terpaksa bekerja sebagai penjaga warung buka malam di kota kecil Negara. Gambaran kota ujung pulau itu sederhana, namun meresap:

Negara adalah kota kami yang kecil. Siapa pun tahu, seperti kota-kota kecil lainnya, Negara tentu saja mempunyai keunikan tersendiri dalam kesederhanaannya. Bagi kami sebagai putranya yang pernah dinafasinya, tak ada satu pun yang terasa sebagai keanehan lagi.

Di warung buka malam, pengunjung bukan hanya mencari makan-minum, namun minta dimanjakan oleh pelayanan, semacam “dakocan”. Darini sebenarnya menolak melayani cara begitu. Hanya keadaan memaksa dan ia bertekad akan mencari pekerjaan lain. Sampai suatu malam, ia kedatangan tamu begundal, laki-laki muda yang menjamah buah dadanya dan menciumnya dalam cuaca remang. Kita shock—sebagaimana Darini dan juga si lelaki—karena ternyata itu tak lain adik kandungnya sendiri!

Sebagian besar cerpen Faisal dibangun dengan plot tunggal sehingga terasa lempang, namun selalu ada surprise atau kejutan di luar dugaan. Hanya saja beberapa motif tertebak sejak awal—karena sering digunakan banyak pengarang jika tak bisa dikatakan klise.

Cerpen “Leak” yang menjadi tajuk buku klasik ini, termasuk jenis demikian. Suasana yang dibangun sebenarnya sangat mencekam, dan menariknya, ia masih sempat-sempatnya menyelipkan kejenakaan:

.

Malam amat larut. Dan kabut menyita setiap sunyi. Seluruh penduduk desa Prancak terbangun tiba-tiba di malam yang dingin itu. Tak ada apa-apa. Hanya sunyi yang kedengaran merajai alam malam. Suara-suara trintih dan angin terdengar mendesir dari jauh. Desah dedaunan yang gelisah di dalam gelap dan binatang-binatang di kandang melenguh ketakutan.

………………….

Seorang lelaki gendut meloncat dari jendela rumahnya, agak di pinggiran desa, menuju ke bale banjar untuk memukul kentongan satu-satu. Tapi baru beberapa pukulan, barulah ia sadar bahwa ia telanjang belum mengenakan sarungnya. Ia melompat ke rumahnya kembali.

Leak hitam sedang merajalela di Prancak, telah puluhan orang mati menjadi korban. Sampai sejauh itu belum ada yang tahu siapa pelakunya. Hampir dua hari sekali ada saja penguburan. Kasihan kakek penjaga makam yang susah-payah menguburkan para korban.

Penjelasan tentang si kakek yang sengaja dimunculkan di tengah konflik, inilah yang saya maksud motif umum itu. Kita dapat temukan misalnya dalam cerpen “Ikan-Ikan dalam Sendang” (Kuntowijoyo), “Tragedi Batanghari” (Hary B. Kori’un) atau yang termutakhir, “Palasik” karya WS Djambak (Jawa Pos, 14 Mei 2023).

Siapa pelaku kejahatan sebenarnya tak lain orang yang dianggap baik; kakek penjaga sendang dan kakek penjaga sungai dalam cerpen Kunto-Hary; perempuan tua petugas kesehatan dalam cerpen Djambak. Bahkan protetipe tokohnya juga sama: orang tua.

Dan benar, dalam Leak, sebagaimana diduga, di akhir cerita terungkap bahwa si kakek penjaga makamlah yang ngeleak. “Maafkan saya…”/“Saya lapar…”/“Kalau ada yang mati…”/“Saya menguburnya…”/“Dan saya dapat makan…”

Kita tahu, Faisal Baraas berasal dari keluarga Islam di kampung diaspora Loloan. Meski akrab dengan kehidupan masyarakat Bali umumnya, tentu saja ia memiliki dunia sendiri dalam lingkup kulturalnya. Atau dalam istilahnya sendiri saat menggambarkan kota kelahirannya, “…seperti kota-kota kecil lainnya, Negara tentu saja mempunyai keunikan tersendiri di dalam kesederhanaannya.”

Kultur masyarakat diaspora pastilah menarik jika dimunculkan. Termasuk silang budaya yang bisa diletakkan dalam konteks sastra multikultural.

Menyelam sepenuhnya dalam kehidupan mayoritas, dan muncul dengan cerita nyaris “seperti warna aslinya”, tidakkah beresiko perayaan massal?

Maka, adakah ruang bagi sastra multikultural? Sastra multikultural kita boleh dikatakan gagal, kata Budi Darma, lebih kurang. Kita tak mengolah potensi perbedaan dalam silang budaya. Persentuhan antar etnik, agama dan kepercayaan selalu dalam tataran normatif, jarang melalui konflik dan motif-motif yang realistis.

Padahal konflik dalam sastra bukan sesuatu yang haram, apa pun latarnya—tentu melalui unsur intrinsik yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah ini pengaruh rambu-rambu SARA, yang masih menancap di meja redaktur, editor dan juri lomba?

Keadaan ini sama dengan keluhan seorang kawan. Katanya, tokoh polisi dalam sastra Indonesia selalu baik dan simpatik, sulit cari yang sebaliknya. Nah, kalau ini pasti karena pengaruh rambu-rambu UU ITE!

Boleh jadi tengara Budi Darma berlaku untuk Faisal Baraas yang tidak memunculkan sisi kulturalnya sebagai warna lain dari Bali. Meski sebenarnya cerpen “Sanur Tetap Ramai” berpotensi menjadi multikultural, dari hubungan Wayan Sumerta dengan Joice warga Amerika, termasuk hubungan lesbian di dalamnya. Tapi hubungan itu tak berlanjut dan Joice yang lesbian kembali normal.

Begitu pula cerpen “Ayam Sabungan”, tokoh Gusti Guru yang orang Bali menikah dengan perempuan Jawa meski ditolak keluarga. Gusti Guru memutuskan pindah ke Jawa. Namun cerita hanya menyinggung soal itu sambil lewat, selebihnya tetap fokus pada kenangan ayam sabungan semasa ia di Bali.

Akan tetapi, persfektifnya mungkin juga bisa dibalik. Meski dari latar dan kultur yang relatif beda dengan umumnya masyarakat Bali, Faisal justru bisa masuk dan menguasai dengan baik “kultur umum” tersebut. Jelas, ia bukan liyan, ia lebur tak berjarak sebagaimana cerita-ceritanya dalam Leak. Kenapa tidak? [T]

BACA artikel-artikel lain dari penulis RAUDAL TANJUNG BANUA

![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)

![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)