- Tulisan ini adalah pengantar untuk pameran Almarhum Made Wianta dan Nyoman Erawan, di Teh Villa Gallery Surabaya, tgl. 23 Mei – 28 Juli 2023

SENI RUPA BALI TUMBUH dengan keunikannya tersendiri. Paruh akhir abad ke 19 di Bali Utara sudah terjadi persentuhan dengan pengaruh Barat, dimulai dengan keterlibatan Ketut Gede dengan Van Der Tuuk membuat ilustrasi bercorak representasi realistik[1]. Ketut Gede melahirkan puluhan atau mungkin ratusan karya-karya di atas kertas dan kanvas yang dengan karakter visual yang cukup khas terkadang penuh satire. Sayang sekali terobosan karya-karya Ketut Gede tidak pernah diungkap sebagai bagian dari awal perkembangan seni lukis Bali yang mendapat persentuhan dengan pengaruh Barat.

Selama ini yang katah hanya tercatat kehadiran pelukis Rudolf Bonnet dan Walter Spies di Bali Selatan, menambatkan pengaruhnya dalam mendorong perkembangan dinamis seni rupa Bali dalam wadah Pita Maha. Sejak tahun 1930-an terjadi geliat kreativitas yang sangat dinamis di daerah Batuan,Ubud dan berpusat di Denpasar, seputaran Bali Hotel dan Museum Bali.

Geliat tersebut membawa perkembangan seni rupa menuju modernisasi, sebuah gerakan kolektif yang melakukan lompatan inovatif keluar langgam tradisionalnya. Karakter kaku turunan bahasa rupa tradisional wayang, perlahan bergerak menjadi plastis, dari ikonik menjadi representatif, gerakan ini muncul di kedalaman pedesaan.

Tidak berhenti sampai di sana, seni rupa Bali mengalami lompatan evolutif tahap berikutnya setelah paruh abad ke-20. Lahir generasi yang mengenyam pendidikan formal seni rupa, beberapa orang anak Bali yang lahir dari akar tradisi budaya Bali mulai memperluas cakrawala keseniannya.

Mereka memasuki pendidikan formal seni rupa, dari desa mereka mulai memberanikan diri memasuki kota. Menjelajahi pengetahuan seni rupa melalui bangku pendidikan formal, tahun 1950-an seiring pindahnya pusat pemerintahan dari Bali Utara menuju Bali Selatan, di Denpasar mulai berdiri sekolah-sekolah formal Sekolah Seni Rupa. Anak-anak muda dari penjuru Bali mulai mengasah dirinya melalui pendidikan formal ini, pembelajaran seni yang tadinya dijalani secara informal (melalui sistem cantrik berguru langsung ke pelukis senior), mulai tergantikan dengan kurikulum formal yang terstruktur.

Tidak cukup hanya sampai tahap pendidikan sekolah menengah atas, darah seni yang mengalir di dalam diri membawa generasi muda yang haus dengan pengetahuan memberanikan diri, menyebrang pulau menuju Jawa untuk menempuh pendidikan tinggi seni rupa. Pilihannya adalah kota Yogyakarta yang telah memiliki pendidikan tinggi akademi seni rupa ASRI, atau pendidikan seni rupa di ITB Bandung.

Keberanian untuk menyebrang ini akan membawa mereka kelak pada kegemilangan karir sebagai seniman-seniman besar yang membawa arus perubahan membawa tonggak baru perkembangan seni rupa modern Bali. Generasi awal yang memasuki ASRI Yogyakarta adalah Nyoman Gunarsa, Made Wianta, kemudian generasi berikutnya seperti Nyoman Erawan. Generasi muda yang ke ITB Bandung adalah Nyoman Tusan dan Wayan Djujul walaupun tidak sampai selesai.

Melalui generasi akademis inilah kemudian seni rupa Bali bertransformasi melahirkan wajah yang berbeda secara kasat mata, muncul diorama visual dengan struktur visual baru. Namun di dalamnya tersirat kandungan muatan konten internal yang berasal dari akar tradisi budaya Bali. Transformasi visual ini menunjukkan tahap perkembangan yang mengalami proses modernitas.

Kurator Jim Supangkat menyatakan modernitas seni rupa Bali sebagai gerakan “avantgarde tradisi”, yang menunjukan hadirnya muatan lokalitas. Kondisi yang bertolak belakang dengan konsep Modern Barat yang justru meninggalkan dan menolak hal-hal yang berhubungan dengan nilai tradisi, karena tidak sesuai dengan semangat inovasi untuk mengejar kebaruan secara terus menerus. Maka dari itu karya-karya seniman Barat apalagi yang menunjukkan keterkaitan dengan muatan nilai-nilai tradisi budaya, tidak dianggap sebagai karya-karya seni modern.

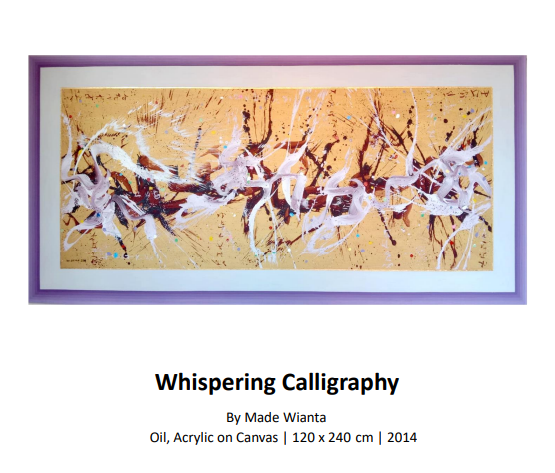

Kronik pengantar ini menjadi pembuka saya untuk membahas sebuah pameran yang cukup fenomenal yang bertajuk “Perjumpaan Tak Biasa” (unexpected reunion). Pameran ini dikatakan fenomenal karena berhasil menyandingkan dua perupa Bali, yang mana karya cipta mereka mencerminkan persoalan wacana seni modern liyan yang berbeda dengan modernisme Barat.

Mereka sama-sama mengenyam pendidikan formal di Yogyakarta, Made Wianta pada waktu masih menyandang lembaga Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) sementara Nyoman Erawan ketika lembaga ini sudah bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia (STSRI). Transformasi terakhir lembaga ini menjelma menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta sampai saat ini.

Mereka mengenyam pendidikan seni dari dari lembaga yang sama, sama-sama memiliki jangkauan kreativitas yang luas penuh dinamika dan melampaui batasan-batasan. Mereka tidak hanya berkarya seni lukis, tangan-tangan kreatif mereka tidak pernah berhenti untuk mengulik berbagai media dan material seni yang tidak biasa. Mulai dari batu, bambu, kayu, benang, besi, barang bekas (found object) dan berbagai material dapat menjadi karya nan artistik dan mengandung muatan estetika, ketika mendapat sentuhan tangan kreatif mereka.

Tidak cukup memakai perantara berbagai media, tubuh pun menjadi medium untuk menumpahkan kegelisahan kreatif mereka akan berbagai fenomena yang mengimpresi. Karena itulah karya-karya mereka menjangkau kategori baru seperti seni instalasi, performance art, multimedia dan media baru.

Meskipun sama-sama menyandang perupa multi dimensi, kedua tokoh besar seni rupa Bali ini berada dalam dua kutub yang saling bertolak belakang secara konsep dan pandangan berkesenian. Selama ini seperti mustahil untuk mengajak mereka untuk dapat tampil bersama hanya berdua saja di dalam sebuah pameran, karena sama-sama memiliki visi, idealisme dan ego personal yang kuat satu sama lain. Apa perbedaan tersebut? Mari kita kupas…..

Made Wianta berasal dari desa Apuan di kaki gunung Batu kau di wilayah Tabanan, adalah sosok dengan kemauan dan tekad yang kuat, memiliki cita-cita tinggi dan semangat yang berapi-api. Perjalan keseniannya sangat menarik, setelah mengenyam pendidikan dari ASRI, Wianta memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan formal di Academy des Beaux Arts, Brussel. Demi cita-cita tersebut tahun 1975 ia bertolak ke Belgia dengan semangat menggebu, namun sesampai di sana kenyataannya bertolak belakang semangatnya kandas membuatnya “nge-glandang” dan bekerja di sebuah restoran Indonesia “Le Barong” di Brussel. Di sana ia mengalami kondisi dititik nadir sehingga harus bekerja kasar mencuci piring untuk bertahan hidup.

Singkat cerita pengalaman pahit itu menjadi pelajaran penting baginya untuk menguatkan tekad menjadi seniman hebat, dan mengubah cara pandang dunia-nya terhadap nilai-nilai tradisional dan konsep modern.

Dalam catatan kurator Hendro Wiyanto menyitir pernyataan tegas Wianta, bahwa “kalau suatu kali aku ada di dunia orang kulit putih, maka terbukalah ruang-ruang yang selama ini terkunci. Aku akan berpikir kembali tentang tradisi… Tetapi betapapun juga saya tetap melukis dengan dasar-dasar falsafah Timur yang kudus”[2].

Penulis seni rupa asal Prancis Jean Couteau mencatatkan pernyataan seorang Wianta perihal posisinya sebagai seniman Bali sebagai berikut “apakah dalam karya saya tercermin suatu bentuk ataupun simbol-simbol khas Bali? Yang pasti, saya sebenarnya tak pernah sekalipun berkehendak untuk menjadi seorang seniman yang Bali”.

Berikutnya kembali ditegaskannya, “saya ingin melampaui batasan sebutan dan batasan tradisi apapun”. [3] Pernyataan ini menjadi penegasan terhadap karya-karyanya yang begitu eksploratif dan berupaya keluar dari keterkaitannya dengan nilai-nilai tradisi budaya. Karya-karya menghadirkan ekspresi formal yang sangat modernis.

Sementara Nyoman Erawan juga tak kalah menariknya. Erawan yang lahir pada tahun 1958 di Banjar Delod tangluk, Sukawati, Gianyar Bali, adalah seniman yang tumbuh dalam keluarga dan lingkungan masyarakat yang memegang teguh adat-istiadat dan tradisi religi Hindu Bali. Ayahnya pernah menjabat sebagai pamong desa dan juga menekuni sastra Bali (Jawa Kuno). Lingkungan keluarga menjadi medan pembelajaran seni secara informal yang berperan dalam menanamkan minat seni padanya sejak dini. Keterlibatannya dalam kegiatan adat dan religi, menumbuhkan kesadaran untuk lebih mendalam untuk memahami nilai yang terkandung dalam konsep upacara yadnya, yang sekaligus mendukung bagi proses kreativitas penciptaan karyanya.Penghayatan terhadap nilai-nilai beserta filosofi kosmologi Hindu, memberinya dasar untuk melakukan interpretasi-interpretasi dan mentransformasikan nilai-nilai tersebut ke dalam konsep berkarya.

Keterlibatan yang mendalam dengan tradisi Bali dan mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, membuat Erawan dengan sadar untuk tak pernah berhenti mengolah eksplorasi rupa yang memakai simbol dan ikon yang berasal tradisi budaya Bali.

Kurator seni rupa Rizky A. Zaelani menegaskan perihal kedasaran itu, “bagi Erawan, ia tak terlalu hirau dengan kategori dalam seni rupa atau rumusan persis untuk setiap jenis karyanya. Pokok terpenting bagi dirinya adalah menemukan tanda-tanda yang tepat untuk menyatakan intensinya menghubungkan orientasi dan sikap dirinya pada nilai-nilai hidup, adat, dan agama”[4]. Berkarya dalam ruang kreativitas Nyoman Erawan adalah sebuah ritus seni rupa, namun ritus ini “tidak sama persis dengan ritual agama, namun tetap mengartikulasikan secara khas kaitannya pada pemahaman dan pengalaman beragama” tandas Rizki.

Dalam tatapan saya kesadaran Erawan akan nilai-nilai tradisi teologi Hindu Bali membawanya pada penemuan metode berkarya yang berasal dari konsep Mandala atau di Bali dikenal sebagai konsep Dewata Nawa Sanga. Erawan selalu memaknai ruang tidak pernah nisbi, ruang baginya sudah memiliki kandungan nilai kosmos, sehingga tugasnya sebagai seniman adalah memaknai terus menerus keterhubungan kosmos tersebut.

Konsep ini membuat karya-karya melampaui batasan kategori-kategori gaya, aliran dan konsep-konsep rupa yang bersifat membatasi ruang kreativitas. Karya-karya Erawan menerjemahan hakiki atas nilai-nilai yang tak terbatas itu, ia juga memberi ruang lapang bagi interpretasi bebas atas karya sesuai impresi dan persepsi sang penikmat.

Membahas kedua tokoh besar dalam seni rupa Bali membutuhkan ruang yang besar, tentunya… Saya hanya bermaksud membuka cakrawala kita bersama bahwa kreativitas kedua master seni rupa ini memiliki keunikannya tersendiri, jika pun kini kita menyaksikan perjumpaan spesial pada pameran yang diinisiasi oleh Teh Villa Gallery, sajian karya-karya ini hanya sebagian kecil sebagai pintu masuk yang cukup signifikan untuk memasuki ruang kreativitas mereka yang tanpa batas.

Kekaryaan mereka memasuki wilayah ulang alik antara nilai tradisi dan modernitas, yang menurut saya kreativitas mereka sudah sejak lama bahkan melampaui kategori seni rupa kontemporer. [T]

Bali-Banyuwangi Mei 2023

[1] Dewa Gede Purwita, MEMBACA EKSPERIMENTASI DALAM LUKISAN I KETUT GEDE SINGARAJA, https://doi.org/10.35886/nawalavisual.v2i1.66

[2] Hendro Wiyanto, 2004, Unseen As Seen by Made Wianta (Drawing 1977-2004), Gallery Canna & Wianta Foundation

[3] Jean Couteau, Made Wianta: Keindahan, Keraguan dan Pemertanyaan yang Kekal, katalog pameran tunggal Made Wianta di Kendra Galerry Seminyak 21 Februari – 21 Maret 2009 p.6

[4] Rizky A. Zaelani, 2pengetahuan, Nyoman Erawan Salvation of The Soul, Penerbit Art Denpasar