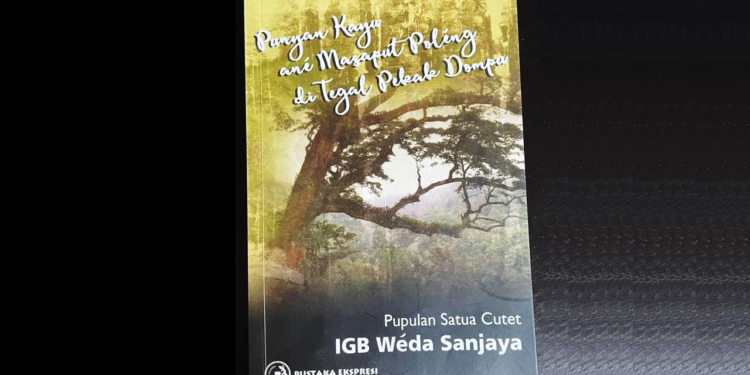

Judul: Punyan Kayu Ane Masaput Poleng di Tegal Pekak Dompu

Penulis: IGB Weda Sanjaya

Penerbit: Pustaka Ekspresi

Cetakan Pertama, 2021

TIDAK ADA KEBENARAN TUNGGAL dan tidak ada kesimpulan final, begitu kurang lebih seorang ‘guru’ berpesan kepada saya. Hal tersebut kemudian memberikan angin keberanian pada saya untuk mengulik kembali buku kumpulan cerpen berbahasa Bali berjudul Punyan Kayu ane Masaput Poleng di Tegal Pekak Dompu walaupun sudah dinobatkan sebagai peneriman Sastera Rancage tahun 2021.

Menjadi beban tersendiri untuk mengulas karya yang sudah dinyatakan pantas dan layak menerima ‘anugerah tertinggi’ sastra berbahasa daerah tersebut. Namun demikian, Sang Juri, Prof. Darma Putra juga sempat berpesan, “Hutang budi dibawa mati, hutang ilmu tulislah buku” dari hal ini sepertinya siklus belum terjadi secara tuntas, hingga terpikir oleh saya untuk menambahkan “hutang buku tulislah ulasan”.

Jadi, “hutang ilmu tulislah buku, hutang buku tulislah ulasan (ilmu)” sehingga hal ini akan menjadi siklus tak henti sebuah produktifitas penulis sastra, khususnya sastra Bali (Dalam hal ini, penulis buku kumpulan cerpen tersebut memberikan saya buku dengan cuma-cuma).

Membicarakan karya sastra, tidak akan tuntas jika hanya membicarakan teksnya saja. Oleh sebeb itu, buku Punyan Kayu ane Masaput Poleng di Tegal Pekak Dompu akan dibicaran dalam sebuah ulasan, melampaui teks yaitu hiperealitas sastra. Dalam mereview kembali buku Punyan Kayu ane Masaput Poleng di Tegal Pekak Dompu saya menggunakan paradigma wacana sastra yang mengelaborasi teks dengan konteks.

Hal ini akan menimbulkan suatu semion berupa pertalian makna-makna yang dapat dimaknai dengan tekstual maupun kontekstual. Hal ini sejalan dengan salah satu sifat dari pengkajian sebuah karya sastra Bali Modern; (1) Suatu ikhtiar budaya populer yang menghadirkan realitas diatas sebuah realitas lainnya sehingga kedua realitas saling menyumbangkan eksistensi yang linier menjadi sebuah hiperealitas; (2) Pemberian pandangan terhadap diksursus yang dibangun untuk memberikan fungsi pada pembaca; (3) Membangun makna dengan memperhatikan narasi kecil yang diabaikan.

Hiperealitas Bentuk

Hiperealitas Punyan Kayu ane Masaput Poleng di Tegal Pekak Dompu dapat direfleksikan dari buku bunga rampai cerpen yang berjumlah 12 judul dengan tebal 73 halaman. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Ekspresi sebagai bentuk apresiasi terhadap penulis yang karyanya memenangkan sayembara “Gerip Maurip” tahun 2021.

Dalam menghadirkan hiperealitas pada pembaca, penulis menyajikan sampul berupa pohon besar berisi kain poleng (motif kotak hitam-putih ala Bali) dengan latar hutan dan gambaran pemukiman ‘maya’ di atasnya. Pohon besar merupakan realitas yang gampang ditemui di Bali. Hal ini berkenaan dengan sejumlah masyarakat Bali yang masih percaya terhadap keberadaan roh-roh suci di pepohonan, bebatuan, dan unsur alam lainnya.

Realitas ini kemudian direfleksikan dalam cerpen Punyan Kayu ane Masaput Poleng di Tegal Pekak Dompu dengan membangun narasi pemasangan kain poleng pada pohon Intaran (hal. 40). Motif yang mendasari adalah bentuk proteksi yang dilakukan Pekak Dompu terhadap tanah yang ingin dikuasai sjumlah pihak.

Hal ini merupakan paradoks antara kepercayaan masyarakat Bali memohon keselamatan kepada alam dengan ritual ala bali dan alam yang coba diselamatkan oleh manusia dengan ritual ala Bali. Kedua relitas itu, dielaborasi menjadi satu realitas di atas realitas bahwa budaya mistis dapat menyelamatkan manusia dari kehancuran.

Terkait hutan dan Desa Kawiswara sebagai latar sampul. Hutan yang dijadikan latar buku dapat dimaknai sebagai upaya pemertahanan sastra dengan hal-hal mistis, angker, serta harapan terhadap ‘lebatnya’ pemertahanan warisan tradisi dalam ‘ilegal loging’ revolusi industri. Desa Kawiswara disebutkan dalam sejumlah cerpen di buku ini.

Namun demikian, cerpen “Punyan Kayu ane Masaput Poleng di Tegal Pekak Dompu” yang menjadi judul buku malah sebaliknya. Nama Kawiswara tidak disebutkan. Kawiswara dapat dimaknai semabai suatu imaji, karangan, ilusi. Hal ini dapat diamati dari cover yang menyajikan gambaran Desa Kawiswara pada bagian atas buku.

Hal ini dapat dimaknai bahwa penulis akan mengajak kita untuk banyak berimajinasi ketika menikmati karya ini. Jika ingin masuk ke dalam cerita, pembaca diwajibkan harus meninggalkan realitas masa kini lalu masuk ke dalam realitas baru yang dibangun oleh penulis. Hal ini kita dapat maknai sebagai suatu hiperealitas sastra.

Hiperealitas karya tidak hanya dapat dilihat dari sampul luar saja, namun dalam sejumlah cerpen juga dibangun sejumlah realitas diatas realitas sebagai berikut.

Pertama, Dalam cerpen “Ujan Ai di Desa Kawiswara” dimunculkan simbol-simbol warna sebagai suatu realitas identitas. Warna merah sebagai warna bunga mawar, warna kuning sebagai warna bunga gumitir, serta Rasta (dalam nama tokoh Wayan Rasta) yang merupakan kombinasi warna hijau, kuning, dan merah.

Oleh Prof. Darma dalam ulasan Sastra Rancage, disebutkan bahwa warna tersebut mengandung unsur warna politik. Dalam hal ini perlu diperhatikan simbol ‘rasta’ sebagai perpaduan tiga warna yang juga merupakan iconik dari nyanyian bergenre reggae yang tujuannya untuk kesenangan bersama.

Dalam cerpen tersebut, tokoh Wayan Rasta menjadi tokoh utama dalam menyatukan persinggungan antara kedua komunitas (merah-kuning). Sehingga menghasilkan kesepakatan terjadinya ujan ai (hujan dengan matahari). Realitas perbedaan kepentingan dalam cerpen “Ujan Ai di Desa Kawiswara” antara pihak penanam mawar dan gumitir merupakan bentuk eufemismus dari politik yang sarat akan kepentingan sehingga jalan tengan dalam politik selalu menghadirkan win-win solution yang menguntungkan semuanya seperti nyanyian rasta. Tidak ada koalisi sejati – tidak ada musuh abadi.

Kedua, Dalam cerpen “Putu Leser Uli Cenik Tuara Bisa Nyeledet” dimunculkan realitas bahwa kecacatan fisik seseorang berimpilkasi dalam kehidupannya. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa orang cacat memiliki keterbatasan melakukan kegiatan atau difabel, namun khusus dalam cerpen ini, penulis memunculkan realitas bahwa ada implikasi positif dalam kekurangan tersebut.

Putu Leser, nama tokoh yang dihadirkan dengan cacat pada mata yang tidak bisa menggerakkan bola matanya. Hal ini mengakibatkan Putu Leser selalu melihat ke depan. Penulis mencoba menghadrikan realitas bahwa seorang Putu Leser selalu menghadap ke depan dapat dimaknai sebgai upaya menghadirkan kejujuran di dalam suatu realitas yang dikonstruksi — Tidak ada hubungan kausal antara cacat mata dengan kejujuran.

Ketiga, Dalam cerpen “Memen Tiange Demen Mamitra” dihadirkan hubungan patron – klien yang membangun suatu relasi dalam memaknai prilaku. Tokoh Meme dalam cerpen tersebut dibuat menjadi sosok yang suka selingkuh dengan sejumlah laki-laki (Pak Tut, Pak Balon, Pak Sudama, Pak Nia, dan Pak Gede).

Hal ini dapat dimaknai sebagai suatu misoginis penulis terhadap realitas bahwa seharusnya seorang ibu atau dalam bahasa Bali disebut ‘Meme’ dapat menjadi contoh teladan dan sosok panutan anak-anaknya. Implikasinya direfleksi pada anaknya yang juga memiliki selingkuhan bernama Mang Yulia (hal. 18). Realitas semacam ini dibangun didasarkan pada kecemasan penulis pada fenomena perselingkuhan sehingga menghadirkan realitas baru keluarga yang menjadikan perselingkuhan sebagai rutinitas, suatu sinisme.

Keempat, Dalam cerpen “Ri Kala Gede Rudra Ngutang Bibih, Nuduk Kuping” dihadirkan realitas masyarakat yang gemar berbicara. Hal ini diwujudkan dengan penghadiran wakil rakyat yang membawa bantuan berupa empat dus bibir (hal. 21) sebagai sumbangan di Desa Kawiswara.

Dalam hal ini, ujaran diwujudkan dalam bentuk wakil rakyat sebagai penyalur suara rakyat serta bibir sebagai media ujar. Realitas alusi ini dibangun sebagai bentuk refleksi dari realitas nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih banyak berbicara daripada mendengarkan, yang hanya banyak mendengarkan berakhir mati.

Kelima, Dalam cerpen “Made Yasa Padidi Dadi Petani di Desa” dihadirkan realitas paradoks antara prestise dan prestasi. Dalam hal ini Made Yasa yang menjadi petani dihadirkan menjadi sosok berprestasi dalam bidang bisnis, sebaliknya sejumlah masyarakat yang merantau hanya mendapatkan prestise namun relatif gagal dalam bisnis.

Realitas semacam ini dibangun dengan motif pelestarian sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing desa, membangun desa, memajukan desa dari desa itu sendiri. Penulis mencoba memberikan refleksi akibat adanya prilaku kausal masyarakat yang menjadi petani dan masyarakat bergaya borjuis.

Keenam, Dalam cerpen “Ento Boya Ja Tiang” dihadirkan realitas sinekdoke. Hal ini direfleksikan melalui pertentangan kepribadian antara isi hati dan keseharian si penulis. Dalam hal ini, penulis mencaoba menghadirkan sisi lain dari realitas yang ditemui, realitas semu, atau realitas fiktif sebagai suatu kenyataan, sebaliknya realitas sejati sebagai suatu hayalan.

Ketujuh, Dalam cerpen “Punyan Kayu Ane Masaput Poleng di Tegal Pekak Dompu” dihadirkan tindakan overprotektif masyarakat terhadap suatu fenomena. Hal tersebut diperlihatkan lewat kelakuan Pekak Dompu yang menggunakan jalur niskala (keyakinan) untuk memproteksi sebidang tanah warisan leluhurnya.

Dalam hal ini Pekak Dompu melakukan tindakan overprotektif yang mengarah pada justifikasi masyarakat terhadap dirinya yang dianggap gila. Hal ini menjadi bentuk ketidak cerdasan masyarakat dalam merespon suatu fenomena. Misalkan saja, si Pekak Dompu tidak menjual namun mengizinkan lahan tandus tidak produktif itu untuk dikontrakkan, bisa menjadi suatu solusi yang tidak akan menimbulkan konflik. Realitas ini disajikan oleh penulis sebagai bentuk refleksi keadaan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang terlalu overprotektif dalam menyikapi fenomena terlebih menggunakan agama sebagai sarana untuk membela diri.

Kedelapan, Dalam cerpen “Cicing” dibangun realitas antitesis. Hal ini diwujudkan dengan adanya pertentangan antara kaum borjuis dengan proletar. Dalam hal ini, penulis membangun citra kaum borjus yang sedianya terdidik, disiplin, serta penuh tata aturan menjadi kaum yang membinatangkan manusia. Sebaliknya, kaum proletar yang hidupnya pas-pasan dibuat menjadi kaum yang memanusiakan binatang.

Kesembilan, Dalam cerpen “Perang Leak” dihadirkan realitas anekdokal. Hal ini terefleksi dari perlakuan sejumlah tokoh terhadap fenomena “Perang Leak” yang notabena sebagai suatu ritus yang menyeramkan. Dalam hal ini, sejumlah tokoh dihadirkan sebagai penikmat perang leak tersebut (hal. 50).

Penulis menghadirkan sejumlah realita bahwa kesaktian akan dikalahkan oleh kebutuhan, seperti (1) Dadong Sugati yang sakti batal perang karena rematik (sakit), (2) Dayu Biang Alit yang keturunan ratu liak batal perang karena cucunya masuk UGD (kena DB), (3) Gede Sulasta yang baru menekuni ilmu pangliakan ditangkap polisi akibat ketahuan menjadi bandar togel, dan (4) terjadi misskomunikasi antara Leak Bali dan Leak Jawa yang menganut perbedaan jam (WITA – WIB). Penulis mencoba menghadirkan fenomena paradoks yang menganggap perang leak sebagai suatu ritus yang menyeramkan menjadi suatu sajian anekdot.

Kesepuluh, Dalam cerpen “Juru Peleng” dihadirkan realitas identitas dengan simbol warna-warna. Hal ini berkaitan dengan sejumlah simbol dan icon politik dari warna serta bagian tubuh seperti mata (buta) oleh penulis. Dalam hal ini, penulis ingin menyampaikan realitas bahwa kontak mata dapat mengakibatkan kematian, hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk ‘permainan kotor’ dapat membawa binasa. Sebaliknya, dihadirkan tokoh buta yang agamis dengan simbol warna hijau yang tidak mati karena tidak bisa bermain mata; karena buta — atau agamis.

Kesebelas, Dalam cerpen “Karauhan” dihadirkan realitas overreligius masyarakat. Hal ini terefleksi dari kelakuan sejumlah tokoh yang memanfaatkan agama sebagai media untuk menyalurkan hasrat, kemarahan, dan dendamnya. Dalam hal ini, tokoh yang berseteru (Puri Kawan dengan Puri Kanginan) mengaku dirasuki roh suci dan pihak netral (Puri Tengah) juga mengaku dirasuki roh suci.

Fenomena semacam ini terjadi akibat sugesti berlebihan serta hasrat yang tidak bisa dibentung ataupun kelainan jiwa. Hal tersebut berkenaan dengan suatu ritus sakral harus dilaksanakan dengan pola yang sakral tidak hanya sekadar dirasuki dimanapun dan kapanpun.

Keduabelas, Dalam cerpen “Soca Uluangen” penulis menghadirkan kepercayaan masyarakat Bali terhadap suatu hal yang bersifat klenik. Dalam hal ini, dihadirkan tokoh dadong yang sakti bisa ngeliak serta batu permata titipan roh suci. Realitas ini dibangun dengan motif tetap menjaga keberlangsungan kepercayaan terhadap hal klenik tersebut sebagai suatau warisan tradisi masyarakat Bali.

Hiperealitas Fungsi

Seperti ulasan di atas, masing-masing cerpen memiliki bentuk dan fungsinya masing-masing. Dari bentuknya sebagian besar menghadirkan realitas yang jenaka untuk membahas realitas nyata. Hal ini berfungsi untuk mengajak pembaca untuk berhayal melihat suatu fenomena dengan sudut pandang yang berbeda serta pemikiran post realistik.

Penulis juga memberikan fungsi kritik pada sejumlah realitas sosial dengan tetap ‘mengamankan diri’ dari sejumlah argumen yang mengancam terjadinya penistaan komunal. Selain itu, penulis menghadirkan dirinya sebagai pemberi solusi pada sejumlah fenomena yang lumbrah ditemui di masyarakat seperti permasalahan personal, komunal, atau institusional dengan solusi yang post realistis; selingkuh solusinys selingkuh balik; kerauhan solusinya kerauhan balik; dst.

Hiperealitas Makna

Memaknai buku Punyan Kayu ane Masaput Poleng di Tegal Pekak Dompu harus mampu memaknai “kayu masaput poleng” yang menjadi icon buku ini. Kayu bisa tumbuh besar walau tidak berbicara, bisa tumbuh besar walau hanya tetap di tempat itu saja, bisa tumbuh terhormat walau tidak pernah bertindak menawarkan jasa, bisa ditakuti walau hanya dengan sarana selembar kain. Penulis ingin hadir sebagai kayu model itu lewat karya ini. [T]

![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)