MENGHUBUNGKAN TUMPEK KRUWLUT dengan kata ‘lulut’ yang dalam Jawa Kuna berarti kasih sayang, cinta, asmara, rindu, hasrat cinta kasih, mabuk kepayang, rasa cinta adalah sebentuk kekeliruan yang hakiki. Alih-alih menetapkannya setara dengan hari Valentine-nya orang Bali, secara langsung (sadar atau tidak sadar) menunjukkan kedangkalan daya nalar kita sebagai orang Bali yang masih mewarisi perayaan siklus astronomi melalui pawukon.

Iya, ini sebentuk pendangkalan makna wuku Kruwlut/Krulut dengan menyatakannya berasal kata dari ‘lulut’, bahkan yang mencengangkan bahwa deskripsi-deskripsi demikian diunggah oleh website-website pemerintah.

Lihat saja website:

- https://www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id/berita/perayaan-rahina-tumpek-krulut-sebagai-hari-tresna-asih-dresta-bali#:~:text=Tumpek%20Krulut%20adalah%20tumpek%20keempat,cinta%20kasih%2C%20senang%2C%20gembira

- dan https://bali.kemenag.go.id/badung/berita/1702/makna-rerainan-tumpek-krulut

Kruwlut/Kuruwelut/Krulut adalah nama wuku yang ke-17, begitu entri terminologinya dalam Jawa Kuna seperti ditulis Zoetmulder, Krulut bukan Klulut yang dicocoklogikan dengan ‘lulut’ menjadi Tumpek Lulut. Sederhananya lihatlah pada lembar kalender Bali, dibaliknya selalu ada penjelasan Wuku, dituliskan Krulut sebagai manisfestasi dewanya adalah Bhatara Wisnu.

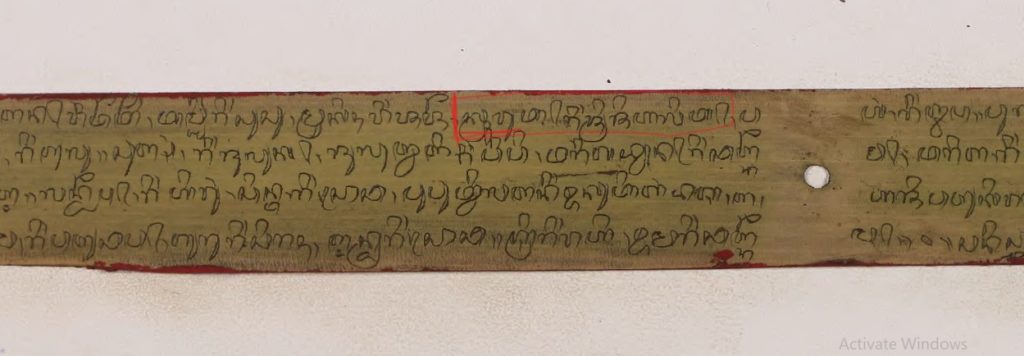

Pada Lontar Wewatekan Oton tertulis wuku Kruwlut dengan penjelasannya sebagai berikut: Wa, 14, U, 7, pangawak Korawa, dumadi sang Lalwarah, lemahanya, kayu kowang, kayunya, manuk lawadan manuknya, luwaksa satonya, lintang huluku lintangnya.

Penulisan Krulut juga ditemukan dalam Lontar Tutur Aji Pangukiran, dituliskan sebagai berikut: Iti tutur aji pangukiran, ngawilang gnah wuku, Watugunung magnah ring tlapakan suku, Dukut, pangadegan, Klawu, ring knyepane, Wayang ring pupu, Ugu, ring sarira, Bala, ring puyuhane, Prangbakat ringbokongan, Mnala ring ulu, Uye ring puser, Matal ring lambung, Medangkungan ring weteng, Tambir ring susu, Mrakih ring jaje, Krulut ring jriji alit, dan seterusnya.

Pertanyaan mendasar bahwa sejak kapan Krulut dimaknai serupa pelafalan ‘cadel’ Klulut dan diartikan Lulut?

Kruwlut dalam Lontar Wewatekan – asal dan koleksi Griya Kelodan Sawan Buleleng

Krulut dalam Lontar Tutur Aji Pangukiran – asal Griya Banjar Buleleng

Fenomena demikian merupakan salah satu gejala post-tradisi, ketika hari-hari ini kita dihadapkan pada aras interkultural, bebas menyerap budaya lain melalui kecepatan akses informasi dan transportasi. Yang terjadi kemudian adalah paradoks identitas diri.

Sebagaimana dituliskan oleh Prof. Bambang Sugiharto bahwa dalam konteks kebudayaan, dalam rangka identitas atau pun pengakuan global, orang ingin kembali kepada kebudayaan lokal-asal yang dirasakan sebagai akar diri. Implikasi dari hal ini adalah bahwa individu kini menghadapi tegangan antara hak untuk mengadopsi dengan bebas berbagai unsur budaya lain yang dianggapnya menarik dan perlu, sekaligus terdapat sebentuk kewajiban untuk menemukan jati-dirinya yang unik dengan kembali ke khasanah budayanya sendiri.

Celakanya adalah ketika merasa kewajiban hak guna pakai kelokalan (ke-Bali-an) itu kita masih taat menganut “girang kaajakin”, sebentuk sifat yang dengan senang apabila diikutkan/mengikuti apa yang dianggap benar tanpa merujuk refrensi atau sumber asli, tanpa menggunakan daya nalar lebih jauh, tanpa kesederhanaan mencari pengetahuan dengan cara mempertanyakan ulang. Tanpa meragukannya terlebih dahulu sehingga setelahnya ada keinginan untuk menggali, mengkomparasi, menyimpulkan, sekaligus menyatakan.

Eksesnya adalah kelatahan yang tersedimentasi, menganganya kebodohan tanpa pernah berupaya dijarit dengan pengetahuan.

Tidak hanya pada wilayah sosial-kultural masyarakat, di medan sosial seni rupa Bali juga tidak kalah menariknya membaca gelagat-gelagat demikian. Misalkan saja, dekade 1980 ketika meledaknya abstrak eskpresionis, simbol poleng (hitam-putih), rerajahan, dan simbol-simbol lainnya dijebret, kacress, crooottt begitu saja, disamarkan lagi, dinyatakan kembali mewujud distorsi, kebanyakan lantas melukis demikian.

Begitu juga pada awal tahun 2000-an melalui ledakan pop art seturut itu simbol-simbol kelokalan dibenturkan sedemikian rupa. Atau kelatahan berkelompok hanya untuk kesertaan berpameran dua-tiga kali setelah itu lenyap, sejalan dengan kemunculan galeri seni atau art space yang sekali berarti sesudah itu mati lagi.

Kruwlut dan Simbol-simbol wewaran pada Tika – Koleksi Puri Pomanis

Gejala post-tradisi melalui kebudayaan di dalam seni rupa tentu harus dibarengi juga dengan laku membangun dan menyiarkan bagaimana dunia seni itu agar dipahami oleh orang diluar seni (masyarakat umum), sementara dalam imaji kita medan sosial seni sangatlah luas (karena memang benar demikian) akan tetapi (seolah) kita luput dengan mereka yang ada disekitar kita yaitu masyarakat (seniman, kurator, penulis, kritikus, art dealer, kolektor, museum, galeri, pemerintah, institusi seni dan masyarakat).

Membangun wacana kelokalan itu bagus sebabnya adalah aspek tradisi yang dinyatakan sebagai akar adalah tempat tumbuhnya nutrisi-nutrisi kreativitas, sebab kita tumbuh di Timur, sebab jargon think local act global. Oleh karena modernitas dunia dibentuk sebagai hasil dari hegemoni (pemikiran Barat) sejak kolonialisasi yang ‘westernisasi’ sebagaimana dinyatakan melalui kuratorial Kovergensi oleh Suwarno Wisetrotomo.

Maka entah itu dengan jalan mengembangkan tradisi atau membongkar tradisi suka tidak suka kita harus memahami dengan betul akar itu, agar tidak latah seperti ‘girang kaajakin’. [T]

Pohmanis, 15 Februari 2023

BACA artikel lain dari penulis DEWA PURWITA SUKAHET