— Catatan Harian 7 Pebruari 2021

1. Ketika saya kuliah di Jurusan Bahasa Bali Universitas Udayana saya dikampanyekan oleh “tangan-tangan tidak tampak” menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Sastra — kini bernama Fakultas Ilmu Budaya. Ternyata, cek kali cek, yang kerja di bawah tanah giat mendorong saya masuk bursa jadi ketua mahasiswa di kampus itu adalah sekelompok pegiat sastra dan teater yang sangat serius yang “terpapar Umbu Landu Paranggi”. Markas mereka di Sanggar Minum Kopi.

Pemilihan Ketua BPM Fakultas Sastra itu “ditunggangi”. Mereka punya asumsi kalau saya menang jadi ketua, bisa diarahkan membuat banyak pergelaran baca puisi, lomba drama, dan diskusi budaya. Dan, ternyata mereka benar, saya menang, dan dengan senang hati ditunggangi. Terjadilah banyak acara diskusi nasional, baca puisi, lomba teater, dll. Bisa dikatakan, saya tidak kerja apa-apa, tinggal setuju saja, datanglah penyair besar nasional ke kampus, dll. Para pembicara nasional dll.

Ruang senat FS UNUD ketika adalah sarang demontran dan aktivis yang hanya perlu “ketua yang setuju” apapun “kegilaan” mereka. Akibatnya banyak intel bersarang di FS UNUD. Sehari-hari ada saja intel TNI atau POLRI nongkrong di FS UNUD. Masa itu adalah menjelang tumbangnya Orde Baru, kisaran tahun 1995-1997.

2. Wayan Jengki Sunarta adalah “penyair muda” yang paling keras “terpapar Umbu Landu Paranggi” ketika itu. Di kampus hari-harinya mengigau sajak, membaca puisi. Bersama Sabarudin yang tidak mau kalah, yang sebenarnya lebih “terpapar Tan Lioe Ie” dibandingkan “Umbu”.

Kampus Fakultas Sastra di Jalan Nias itu lebih aktif malam dari pada siangnya. Siang mereka pulang, banyak bolosnya, malam malah datang duduk di kantin pojok antara RSUP Sanglah dan FS UNUD. Malam adalah milih mereka yang “terpapar puisi, drama, dan aktivisme”. Yang bergaul di sana adalah yang terpapar Umbu Landu Paranggi dan demontran yang bercita-cita menjatuhkan Soeharto.

3. Saya ketika itu berada di tengah-tengah, hanya ikut-ikutan diskusi di Sanggar Minum Kopi (SMK), sarang penyair-penyair yang lebih senior dibandingkan sahabat saya Wayan Jengki Sunarta, sudah punya nama menasional. SMK sebagai sarang penyair bisa dibilang patronnya Umbu Landu Paranggi — oleh karena itu “terpapar Umbu Landu Paranggi” adalah pilihan saya untuk mengatakan “kaum muda yang gandrung menulis sajak dan seperti kesurupan baca sajak”.

Pengikut-pengikut bungsu kelompok ini, biasanya yang paling bontot yang paling fanatik, disamping Jengki ada Bagio, juga Riki Dhamparan Putra dan Raudal Tanjung Banua, dua pendatang baru dari Minang yang datang ke Bali belajar sajak — sangat menyimpang dari kebiasaan orang Minang yang membuka Simpang Minang atau merantau dengan alasan berbisnis, ini malah berlajar sajak dan budaya subak-sawah di Ole, Marga, Tabanan. Para bungsu yang keras terpapar Umbu Landu Paranggi inilah yang saya ajak bergaul, berjalan kaki keliling kota dan Pasar Kumba Sari dan Pasar Badung.

Ketika itu saya tidak banyak tahu perihal sajak modern, sebatas pengetahuan umum, karena studi saya puisi tradisional Bali — gaguritan dan kakawin — jadi ikut dengan penyair yang semua ingin bercita-cita puisinya sekuat Chairil Anwar atau Umbu, saya menjadi kepo terpancing membaca semua khazanah sastra modern Indonesia, yang berlimpah penyair bermunculan ketika itu; seperti yang membuat saya pusing kepala: Afrizal Malna. Pusing. Duh, mending membaca Joko Pinurbo. Tapi, seiring waktu, saya akhirnya kenal pribadi dan berjumpa dengan Afrizal Malna, memang sangat konseptual dalam berkesenian, yang menggarap teater di studio dan rumah (almarhum) Pak De Wianta (Made Wianta) — pelukis tersohor yang luar biasa besar komitmen menampung siapa saja yang datang ke Bali berkesenian yang juga sahabat baik Umbu Landu Paranggi.

Di Bali ketika itu, saya berjumpa sosok penyair yang sekiranya seangkatan ULP (Umbu Landu Paranggi), yang sangat luar biasa sajak-sajaknya, dan dibicarakan teman-teman, adalah penyair kharismatik Frans Nadjira. Bahasanya tajam, pilihan katanya lugas, dirangkai dalam imajinasi yang merdeka, kalau tidak siap membaca, rasanya kita dihempas ketika masuk kata-kata sajaknya.

Umbu Landu Paranggi berpengaruh, dari pengamatan saya, karena “sosok keguruannya”. Sosok pendiam, kalau duduk bisa 1 jam tanpa bicara itu, menyimak diskusi dengan baik, lalu berkomentar sepatah dua patah kata yang selalu mengejutkan, kadang kalau melempar humor, para pendengarnya seperti ketiban durian runtuh.

4. Kenapa ada yang “terpapar Umbu Landu Paranggi” demikian serius?

Tugasnya menjadi penjaga gawang sastra di Bali Post Minggu. Namanya sudah besar secara nasional, salah satunya karena tokoh nasional Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun adalah “anak didiknya” yang kalau mengenang Umbu Landu Parangi, sering menangis. Suara Cak Nun kalau bicara Umbu biasanya menurun tanda hormat pada Umbu, sekalipun tidak akan didengar Umbu. Mata Cak Nun kalau bicara Umbu kadang berkaca-kaca. Kalau ditimbang dan dicermati, mungkin sosok nasional yang paling keras dan mendalam “terpapar Umbu” adalah Emha.

Ketika Emha menjadi sosok diidolakan, dia selalu merujuk bahwa apa yang dipegangnya adalah prinsip gurunya: Umbu Landu Paranggi. Hampir seluruh “dunia persilatan penyair muda”, demikian juga kalangan santri yang mengidola Emha, yang jumlahnya jutaan, mungkin ingin tahu siapa sosok Umbu Landu Paranggi yang menjadi “bapak asuh” yang membuat Emha “dadi wong”?

5. Umbu adalah presiden yang bisa membuat terpapar. Ya terpapar puisi.

Di Jogja dikenal sebagai presiden maliboro.

Jalan Malioboro pernah identik dengan gerombolan penyair. Semua penyair yang berkembang ketika tahun itu 1970-an (?) termasuk WS Rendra “lahir” di sana. Bayangkan, dan bisa dipahami, jika Umbu Landu Paranggi bergelar Presiden Malioboro?

6. Umbu Landu Paranggi ke Bali dengan segepok puisi yang termasyur dikutip dan dibaca penggila puisi. Namanya sangat besar sebagai “presiden dunia persilatan sastra tertinggi” di seantero Nusantara.

Ketika ke Bali langsung dikerubuti para penyair ternama di Bali seangkatan Ktut Suwidja, Gusti Bawa Samar Gantang, dkk. Umbu Landu Paranggi kemana pun seperti mendapat “karpet merah” — sekalipun ULP sangat tidak nyaman diperlakukan khusus. Setiap acara yang dihadiri, ada kabar akan hadir saja, “Umbu akan datang”, walaupun tidak akan datang, acara diskusi sastra menjadi ramai.

Nama Umbu seperti mantra. Disebut bisa membuat suasana lebih seru. Jika Umbu dikabarkan akan datang ke acara mahasiswa dan group teater, sudah membuat para siswa teater, anak-anak drama dan mahasiswa sastra sudah sangat semangat minta ampun, suasana persiapan jadi lebih serius. Jadi, kalau akan membuat acara teater atau diskusi sastra, biasanya Jengki akan promosi: “Ini loh Umbu Landu Paranggi akan datang”, padahal tidak juga datang.

Sosok Umbu Landu Paranggi sebenarnya sosok yang lebih senang dengan kesunyian dirinya, sama sekali tidak suka keramaian, apalagi ketenaran. Ketenaran dan nama besarnya bisa dipastikan menjadi siksa karena harus ditarik-tarik ke tempat atau acara ramai yang sering membuatnya “miyah-miyuh” dan tidak bisa betah di keramaian.

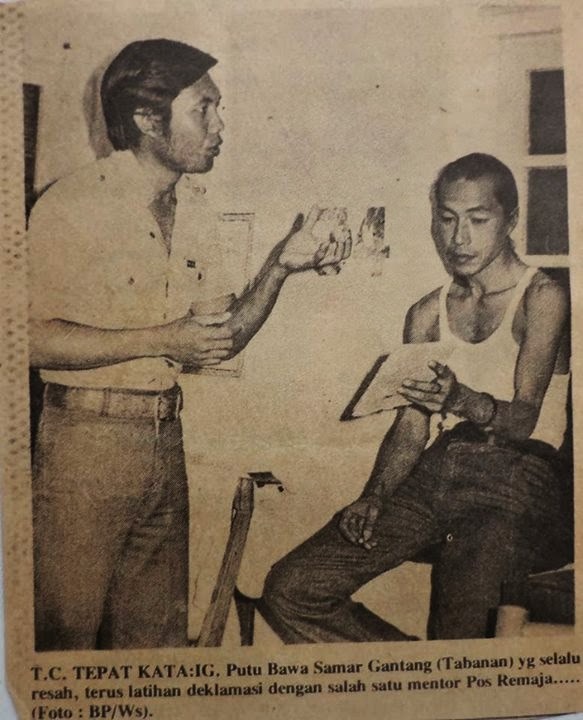

7. Halaman Bali Post Minggu (BPM) di tangan Umbu diformat menjadi “koran dinding” para penulis muda Bali, dari tingkat SMA sampai kuliahan, atau para pengganguran galau anak muda penuh energi pencari sajak dan puisi. Mereka semua menongkrongi BPM.

Bisa dipublikasikan di Bali Post Minggu menjadi “sertifikat inisiasi”.

Jika esai masuk “Cakil” — catatan kecil — atau puisi masuk “Pawai”, Anda ada harapan menjadi penyair atau “bagian dari komunitas Umbu Landu Paranggi”. Ada harapan, walaupun harapan itu tidak semuanya tumbuh, tapi itu membuat siapa yang pernah menulis di kolom Catatan Kecil itu telah “terjerembab” dalam komunitas penulis BPM. Namanya sudah terregistrasi sebagai bagian dari “aliran kepenyairan Umbu Landu Paranggi”.

Dari “Cakil” dan “Pos Pawai” naik rangking keanggotaan, ke “Kompetisi”, lalu “Kompro” alias Kompetisi Promosi” lalu, jika tembus, masuk “Pos Budaya” alias Posbud atau esainya menjadi Catatan Budaya.

Saya tidak pernah bercita-cita jadi penyair, hanya sekedar mengamati, lebih tepatnya mengintip kehidupan penyair dan pergaulan sastra dan sastrawam yang menjadi bagian studi di kampus sastra tempat saya kuliah. Jadi kalau bergaul, sebatas observasi, dan berteman. Cuma celakanya, lama-lama saya merasa terpapar.

Saya mulai menulis, maunya agar nama saya sekedar teregistrasi di komunitas tersebut, tapi malah tulisan langsung masuk Catatan Budaya. Ini seperti sebuah jebakan, maunya sekedar meregistrasi diri menjadi “krama tamiu” (warga pendatang), malah didaulat menjadi “krama ngarep” (warga inti).

Begitulah, FS UNUD dimasa saya kuliah, benar-benar “terpapar Umbu Landu Paranggi”. Kalau tidak “terpapar Umbu” biasanya mereka bukan pegiat kegiatan sastra dan teater di kampus.

Sanggar Minum Kopi betul-betul menancapkan kaki-kakinya di FS UNUD ketika itu, lewat Ketua Senat Mahasiswa I Wayan Juniarta, sahabat saya — yang semenjak SMA bergiat aktif di Teater Angin dan sibuk dengan pergaulan serta acara-acara SMK. Saya hanya mendampingi, dan di lapangan dan kegiatan harian “gradag-grudug” dikawal I Wayan Jengki Sunarta, mahasiswa antropologi, yang semenjak SMA sudah menulis, dan meski sekolah di SMAN 3 Denpasar, ia bergaul di Teater Angin milik SMAN 1 Denpasar yang diasuh kebanyakan oleh penyair yang bernaung di SMK.

8. Ketika itu yang menjadi juru kunci SMK adalah Tan Lioe Ie — yang akrab dengan Om Frans Nadjira, sekiranya, lebih mengarah ke sana kepenyairannya — sosok yang pergulatan estetikanya sangat merdeka. Ia seorang pemain musik yang handal dan penyanyi yang punya pencarian “puitika-ungkap-panggung” yang selalu tampil memukau.

Putu Fajar Arcana dan Warih Wisatsana sangat “terpapar Umbu Landu Paranggi”. Dua penyair ini hampir tidak ada hari tanpa membahas puitika, lalu di dalamnya obrolan soal Umbu Landu Paranggi. Setiap saya duduk berjumpa dengan mereka, yang dibahas pasti sajak dan Umbu Landu Paranggi. Saya takjub bukan karena paham, tapi karena mereka sangat bergairah penuh takjub dan sayang, hormat dan apresiasi pada sosok Umbu Landu Paranggi dan sajak. Puitika menjadi nafas mereka berdua, seakan-anak tidak punya ambisi lain dalam hidup mereka, hanya berjuang menulis puisi yang punya “daya haru”.

Putu Fajar Arcana dan Warih Wisatsana tempat saya bertanya, dalam beberapa hal, mereka semacam kakak yang banyak membimbing dan mengarahkan adik-adiknya yang di bawahnya, seperti Riki Dhamparan Putra, Wayan Jengki Sunarta, Bagio, dan Raudal Tanjung Banua. Kesemuanya mereka kemudian menjadi penyair yang sangat mendalam menjalani kehidupan kesusastraan di tanah air.

9. Ada tiga penyair muda perempuan yang “terpapar keras Umbu Landu Paranggi”, mereka: Mas Ruscitadewi, Cok Sawitri, dan Oka Rusmini. Sebenarnya ada yang lain, Ida Ayu Oka Sidemen, tapi pindah ke Lombok, kemudian menikah dengan penyair pendiam Sinduputra.

Saya dekat sampai hari ini dengan tiga sosok penyair perempuan ini sampai sekarang. Juga masih berkontak dengan Oka Sidemen dan Gus Sindu. Kalau berkontak dengan “sesama terpapar Umbu” kok rasanya seperti berjumpa saudara. Ada ikatan mendalam “dalam perguruan sastra” yang barangkali tidak mudah dipahami oleh mereka yang tidak pernah belajar sajak dan puisi bersama di bawah ULP. Sosok ULP itu lebih seperti mitos dibandingkan logos.

10. Pergaulan orang-orang “terpapar Umbu Landu Paranggi” ini ajaib. Kalau ketemu, masih saja membicarakan Umbu Landu Paranggi. Tapi semenjak Umbu Landu Paranggi makin sepuh, dan para sisya-nya makin berumur, dan banyak mengembangan “aliran” atau “perguruan” masing-masing, mereka semua itu punya “pengikut” masing-masing.

Mas Ruscitadewi dikenal sebagai pengasuh teater dan drama buat anak-anak. Langganan menjadi pembina dan juri tearter. Cok Sawitri mengembangkan sayap dengan berkolaborasi mendalam dengan Sanggar Bajra Sandhi yang ternama, bermain apik dengan anak-anak di sana, dan ternama sebagai penyair dan novelis yang memukau. Oka Rusmini, disamping menuliskan sajaknya masuk dunia papan atas penyair Indonesia, ia menulis novel dan ternama secara nasional sebagai novelis. Bahasanya rapi tertata, pencariannya soal identitas “kebalian” mengawinkan isu domestik perempuan Bali, yang banyak masih berurusan “strata sosial” tradisional, membuat karyanya menarik jadi kajian citra sosial masyarakat Bali di dalam karya sastra.

11. Saya sendiri cukup banyak belajar dari “aliran kepenyairan Umbu Landu Paranggi” ini. Pergaulan ini memberikan perspektif dalam melihat kajian sastra Bali. Jika saya tidak bergaul dengan para penyair di masa kuliah saya, para senior di SMK, tentu saya tidak membayangkan “dunia psikologis” para pengarang di balik karya sastra gaguritan. Dengan model dan modal itu juga saya mencoba mendalami dunia kepenyairan sastra Jawa Kuno, karya sastra kakawin dan kidung.

Menjadi pertanyaan terus menerus: Bagaimana dunia kepenyairan (para kawi) di masa kerajaan Gelgel, Majapahit, Singosari, Kediri, berjaringan? Apakah mereka punya komunitas dan pergaulannya? Punya patron berkarya dll? Pertanyaan itu banyak terjawab dengan membaca kajian kakawin oleh Prof Zoetmulder dan Prof Poerbatjaraka dkk. Dalam dunia kakawin di masa lalu, di periode penulisan sastra Jawa Kuno, yaitu periode Kerajaan Kediri-Singosari- Majapahit (antara abad XI—XV) juga ada patron sangat mendalam dalam berkarya.

Belakangan saya membaca Hariwangsa karya Mpu Panuluh, yang menjadi penyair di bawah asuhan Mpu Sedah. Mpu Sedah adalah tokoh besar pembimbing para penyair muda yang menekuni kakawin di masanya. Termasuk Raja Jayabhaya menjadi “sisya” dari Mpu Sedah. Hubungan antara guru dan murid antar Mpu Sedah dan Jayabhaya tidak berhenti di sana. Disinyalir, selanjutnya ketika Jayabhaya menjadi raja, ia dengan penuh hormat mengangkat Mpu Sedah menjadi penasihat utama yang setara atau lebih dengan “Mahapatih”.

Di masa kuliah itu dan bergaul serta “terpapar Umbu” itulah saya intensif membaca dan membandingkan situasi penyairan modern dengan dunia kakawin.

Kembali ke sosok Mpu Sedah, diamati dan ditulis dengan baik oleh Zoetmulder dan Purbatjaraka, bahwa Bharatayuddha adalah kakawin yang kemungkinan refleksi politik pada masanya.

Zoetmulder menyebutkan:

“Dengan mengingat semuanya itu Mpu Sedah menyusun sebuah kronogram bagi dia “yang memiliki (ditarik oleh) kuda-kuda (yaitu matahari) serta bulan purnama”(sang akuda suddha candrama yang menghasilkan tahun 1079 Saka atau 1157 M.); “siapakah laksana matahari pada musim kemarau, yang selalu memakai rambut para musuhnya sebagai pelana; siapakah yang laksana rembulan yang sedang membulat pada awal paro terang, yang menerima permohonan ampun musuh-musuhnya supaya nyawa mereka diselamatkan, bila ia naik di atas mereka. Seperti Pasuprabhu (Śiwa) ia tak terkalahkan dalam pertempuran, ia berhasrat supaya semua lawannya tunduk. Barang siapa menghaturkan pujaan kepadanya sungguh mencium kaki padma sang dewa Śiwa. Sudah selayaknya bahwa dia dimohon untuk memberikan dukungan dan restu agar kisah perang para Pandawa melawan para Korawa dapat digubah dalam bentuk puisi…”.

Penting membaca apa yang disampaikan Prof. Berg ketika menganalisa siapa sosok Mpu Sedah, yang disebut sebagai seorang “penyair di kraton Jayabhaya.” Jadi, Mpu Sedah semacam penyair “resmi” kerajaan. Artinya, kerajaan terlibat dalam “mengayomi para penyair”. Mpu Sedah “memilih cerita mengenai peperangan antar kelompok saudara-saudara, sebagaimana para Korawa dan Pandawa, ini dijadikan “metafora” situasi kerajaan di sekitar tahun 1157 Masehi. “Sang pahlawan yang melakukan upacara korban di medan pertempuran” demikian disebutkan sebagai pembuka kisah Kakawin Bharatayuddha, yang mana Arjuna dalam Kakawin Bharatayuddha adalah Jayabhaya yang ditulis dalam “metafora” Pandawa dan Kurawa.

Mpu Sedah adalah guru para penyair kerajaan atau yang berafiliasi dengan tahta Jayabhaya. Bisa dikatakan semua yang menulis di masa Jayabhaya — sekitar tahun 1135 sampai 1179 masehi — “terpapar kepenyairan Mpu Sedah”, terutama sang raja sendiri Raja Jayabhaya dan Mpu Panuluh. Bisa dibayangkan jika “raja terpapar sajak kakawin”, seluruh kegiatan kerajaan bertebaran kegiatan pembacaan sajak kakawin dan kidung. Pesantian dan mabasan di masa itu tentu menjadi kegiatan di masa tenggang panen dan ketika negara tidak berkonflik.

Yang tidak saya temukan dalam “aliran kepenyairan Umbu Landu Paranggi”, sejauh saya tahu, belum ketemu novel modern yang ditulis bersama oleh dua penyair. Dalam kasus karya sastra kakawin, yang menulis pembuka karya sastra Kakawin Bhatarayuddha adalah Mpu Sedah, kemudian dilanjutkan atau diselesaikan oleh muridnya Mpu Panuluh. Karya ini adalah persembahan naratif untuk mencatat situasi kerajaan yang dipimpin oleh Jayabhaya. Di luar isinya, menarik sekali hubungan antar penyair besar Mpu Sedah dalam konteks kerajaan dan murid-muridnya.

12. Membaca “pergaulan kepenyairan” Bali yang “terpapar Umbu Landu Paranggi” saya berjumpa batu renungan: Bagaimana keterputusan sastra kakawin itu terjadi karena lenyapnya tokoh yang “membawa virus persajakan kakawin“. Di utara Bali ada tokoh bernama Guru Made Menaka di tahun 1950-1980-an sangat aktif “menyebar virus Kakawin”. Beliau seperti layaknya Umbu Landu Paranggi, banyak meninggalkan murid yang “terpapar kakawin”, karya kakawin di Bali Utara masih ditulis di tahun 1990, oleh Guru Diksa dkk kesemuanya adalah murid-murid “terpapar Guru Made Menaka”.

Disamping Guru Made Menaka, dalam dunia kakawin di Buleleng ketika itu muncul juga nama besar lainnya, seperti: Jero Dalang Kara, asal Banjar; Ida Ketoet Jlantik, asal Banjar, penulis Geguritan Suci; IGB Sugriwa, asal Bungkulan, penulis buku Penuntun Pelajaran Kakawin“, namanya kini diabadikan menjadi nama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Ada juga sosok guru ternama, Ketut Soekrata asal Bubunan; Mpu Sangging asal Bestala, penulis Geguritan Tamtam; I Gusti Ketut Ranuh, asal Pengastulan, penulis buku: Çakuntala.

Guru Made Menaka sendiri meninggalkan karya-karya monumental, salah satunya adalah terjemahan dan wirasa atau interpretasi Bhagawan Gita ke dalam bahasa Bali yang sangat luar biasa. Siapapun yang ingin membaca Bhagawan Gita yang interpretasi sesuai dengan spirit Bali, seperti layaknya penjabaran Bhisma Parwa, wajib membaca Bhagawan Gita karya Guru Made Menaka.

13. Saya bersyukur pernah “terpapar pergaulan penyair”, akhirnya saya diajak berlatih menuliskan pikiran dan gagasan. Diajak berdebat dengan terlebih dahulu membaca referensi. Pokoknya, “kalau tidak punya referensi jangan komentar”, celetuk salah satu dari senior. Saya sempat menjadi reporter majalah Tempo, juga gara-gara pergaulan “terpapar Umbu Landu Paranggi”.

Sungguh besar jasa Umbu Landu Paranggi dalam sejarah kesusastraan Indonesia, terlebih-lebih di Bali. Selain nama-nama yang disebutkan tadi, kita bisa sebut nama para penyair yang lahir di Bali, antara lain Alit S Rini, GM Sukawidana, Ketut Syahruwardi Abbas, Nyoman Wirata, Adil Widana, Agung Bawantara, Agus Andika, Ida Bagus Pariwita, IDK Raka Kusuma, Nanoq da Kansas, Ketut Sumarta, Helmi Haska, Komang Berata, Landras Syailendra, AG Pramodo, Pudhanarya, Made Suantha, Made Adnyana Ole, Sthiraprana Duarsa, Sukaya Sukawati, Suniastiti, Wayan Redika, dan Ketut Yuliarsa.

Kepenyairan di Bali tahun 1995-1997 saya ikuti sebagai periode “terpapar UMBU LANDU PARANGGI”.

14. Setelah “periode terpapar Umbu” itu saya beranjak ke pergaulan lain, kebetulan berangkat keliling ASEAN dan Jepang menjelang tumbangnya Soeharto, dan ketika Soeharto tumbang saya mulai bekerja serabutan, seperti melakukan berbagai riset atau studi lapangan dalam membantu banyak peneliti dan profesor asing, dan itu membuat saya lebih dekat kedunia “riset antropologi” dibandingan ke arah sastra.

Ketika itu terjadi reformasi teman-teman di Jakarta banyak mendirikan pusat kajian dan aktif menjadi fasilitator dalam proses desentralisasi. Pergaulan dengan para penulis dan penyair sangat membantu saya dalam melakukan pencatatan, dan terhitung lebih cepat menyesuaikan diri dengan dunia media, dan semua bekal “terpapar Umbu Landu Paranggi”.

Pernah “terpapar” itu bisa jadi berkah. Bisa juga kutuk. Tergantung kita “terpapar” apa? Berkah “terpapar Umbu” yang mengantar saya melangkah ke “perjalanan pembebasan”, kerja tanpa berpikir target posisi apa, yang penting “hidup terjamin” dengan selalu bisa “mewah” tidak terganggu membaca naskah-naskah lontar — Jiwa dari jiwaku/ Jadilah raja diraja/ Sekaligus budak belian/ Sebuah kerajaan Purbani.

Terpapar ULP membuat saya merasa “pencapaian puncak hidup” bisa diraih tidak di keramaian, bisa dengan hanya sekedar bersendiri menjelajah ruang diri, atau bersendiri memeriksa lontar di semua perpustakaan-perpustakaan naskah kuno, dan museum-museum yang menyimpan lontar di Indonesia, dan atau berkelana ke negara lain.

Dengan mempercayai

Kata kata kata

Yang kutulis ini

Jiwa dari jiwaku

Jadilah raja diraja

Sekaligus budak belian

Sebuah kerajaan

Purbani

Lebih dari napasku

Bernama senantiasa

Nasibmu

[terima kasih] Umbu Landu Paranggi

____

ARTIKEL TERKAIT UMBU LANDU PARANGGI