Dalam kisah Mahabharata terjadi peristiwa mirip manusia melawan Covid-19 hari ini.

“Ular adalah sumber kematian. Maka harus tumpas sampai habis.” Inilah yang dipikirkan oleh Janamejeya. Ayahnya, Raja Parikshita dari dinasti Kuru, tewas digigit Naga Takshaka.

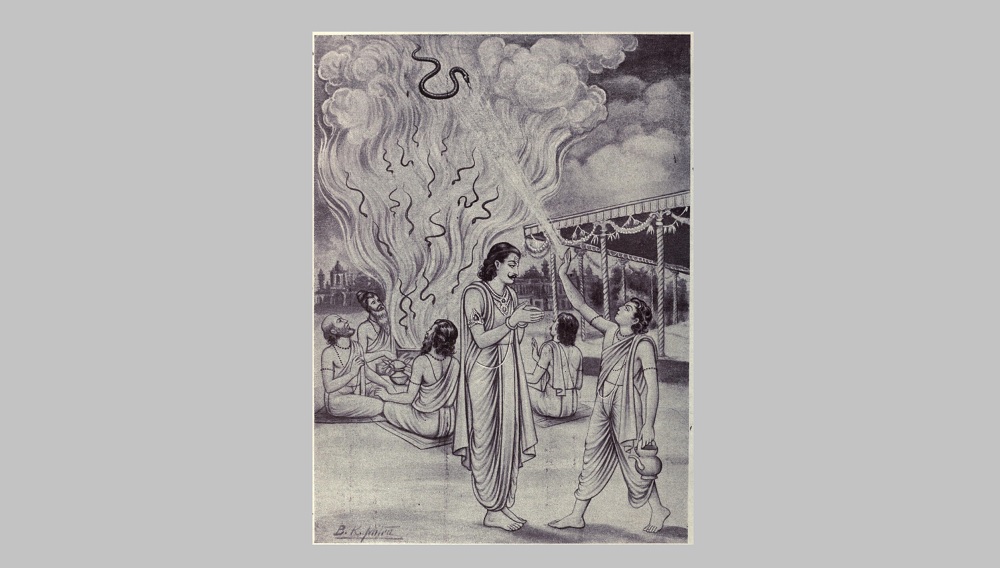

Janamejeya melakukan yadnya (ritual) pengorbanan ular yang dikenal dengan nama Sarpa Satra. Dengan ritual api yang berkobar-kobar, sampai asapnya memenuhi bumi, ia bertekad menumpas habis bangsa ular. Tujuannya: Menyelamatkan bangsa manusia, agar tidak berurusan dengan kematian akibat ular, sekaligus membalas kematian ayahnya.

Jika ditarik ke belakang, ketegangan bangsa Kuru dan bangsa ular sudah dimulai di masa Arjuna, kakek Janamejeya. Bangsa Kuru yang pertama-tama membakar hutan sehingga jutaan makhluk hidup terbakar hidup-hidup, termasuk telah menyebabkan kematian istri kepala suku Naga Takshaka, yang tewas terbakar hidup-hidup. Kisah tersebut dikenal dengan kisah pembakaran hutan Khandava untuk mendirikan Kerajaan Pandawa di Indraprastha.

Janamejaya dengan melakukan Yadnya Sarpa Satra hampir mampu menewaskan semua bangsa ular, termasuk raja naga Takshaka. Pada saat itulah datang seorang bijak terpelajar bernama Astika.

Astika datang turun tangan untuk menghentikan Yadnya Sarpa Satra. Janamejaya, sekalipun memendam dendam, hatinya masih terbuka untuk mendengarkan perkataan sang tercerahi Astika. Sang Astika paham bagaimana habitat bangsa ular, mampu bicara dan mampu mengatur Takshaka sehingga semuanya warga bangsa ular tidak mengganggu lagi.

Dengan pengetahuannya Astika menghentikan pembantaian ular (Naga) dan mengakhiri semua permusuhan bangsa ular (Naga) dan bangsa Kuru. Sejak saat itu mereka hidup berdampingan dalam damai.

Ketakutan dan kebencian Janamejeya adalah wajah dari kebingungan dan kepanikan kita sekarang dalam pandemi Covid-19.

Apa yang menjadi sumber kematian dan ketakutan Janamejeya saat itu, di kemudian hari redup menjadi kisah cerita. Sumber ketakutan itu tidak punah, tapi karena sudah bisa ditangani dengan pengetahuan, akhirnya ia bisa hidup berdampingan dengan sumber kematian itu, tanpa rasa takut lagi.

Covid-19 bisa jadi akan terus ada sepanjang masa, tapi karena nantinya ketika tersedia vaksin, antidote dan obatnya, kita akan “hidup berdampingan” dengan tanpa cekam ketakutan. Seperti flu dan berbagai wabah di masa lalu, seperti TBC, Kolera, Sampar, dll, semua “masih ada” sampai kini, tapi umat manusia bisa mengatasinya, dan bisa “aman-aman” karena telah bisa mengatasinya.

Bangsa manusia kini, di tengah pandemic Covid-19, sedang menunggu Astika, sang tercerahi yang akan menemukan antidote dan imunisasi.

Masalahnya: Kapan muncul Sang Astika? Betul. Kita belum tahu kapan. Dalam pada itu, ketika belum ada titik damai, ketika masih dalam kalut, yang terbaik adalah menepi dan mengurung diri.

****

Ketika Raja Parikshita tahu dirinya akan diserang oleh Takshaka, ia menyepi. Ia mengurung diri dalam benteng yang terpisah dari keramaian. Ia tanggap dan tahu pertarungan tidak bisa dihentikan. Takshaka seperti bayangan timbul tengelam, mengejar, tidak akan berhenti. Parikshita masuk benteng. Mengurung diri di kamar sendiri. Mengkarantina diri.

Memang akhirnya Raja Parikshita tewas. Tapi pertarungan antara Parikshita dan Takshaka terjadi di kamar yang sempit, tidak meletik api marabahaya kemana-mana. Parikshita tewas dalam kamarnya sendiri. Tidak ada kerusuhan yang tersebar. Tidak berpercik racun raja ular Takshaka tumbah di pasar, keramaian, dan hanya memakan korban dirinya, dan beberapa pasukan terpilihnya. Semburan racun bisa ular tidak melalap pasar dan tidak menyentuh rakyat. Tidak menjalar luas. Parikshita teguh mengambil strategi mengurung diri, isolasi diri, karantina diri, siap menghadapi Takshaka di kurungan kamarnya sendiri.

Parikshita tewas, tapi tidak mewabah racun ular Takshaka.

****

Kisah kematian Parikshita dikenal mendalam dalam pewayangan Jawa dan Bali. Kereta api Taksaka yang kini beroperasi di Jawa namanya diambil dari kisah Adiparwa, bagian (parwa) pertama dari kisah Mahabharata tersebut.

Di kelompok penganut Kejawen, krama Bali, dan Bharatavarsha, sampai kini percaya pada kekuatan Naga Takshaka dan kekuatan bangsa naga yang memegang bumi, lautan, dan angkasa. Masyarakat Bali dan Jawa menyakini, dalam puja dan doa, bahwa keseimbangan pondasi bumi, gunung, laut dan angkasa, dijaga oleh para raja naga: Basuki (Vasuki), Adi Sesa (Ananta Bhoga) dan Takshaka. Di samping itu, ada lagi naga pelindung lain seperti: Nanda (Nagaraja), Upananda, Sagara (Shakara), Balavan, Anavatapta dan Utpala.

Di Jawa kata ‘basuki’ berarti ‘selamat’. Ini adalah kata yang terkait dengan nama Naga Vasuki (Basuki). Demikian juga Ananta-Bhoga adalah pemberi bhoga=makanan, dan Takshaka sebagai naga gaib yang terbang menjaga udara dan langit.

Alkisah (seperti disebut dalam lontar Babad Pasek, halaman 2a, koleksi Gedung Kirtya No. Va 936/6) disebutkan bahwa Pulau Bali gonjang-ganjing, maka:

“…. Bhatara membongkar sebagian lereng gunung Mahameru, dibawa ke Pulau Bali dan Lombok, si Bedawangnala diperintahkan diam bertahan di pangkal gunung, Sang Anantabhoga dan Naga Basukih menjadi tali gunung itu, sedang Naga Taksaka menerbangkan. Diturunkan di Bali pada hari Kemis Keliwon wuku Merakih, sasih Kedasa (April) bulan mati (Tilem), rah 1, tenggek 1, tahun Iśaka 11.”

Begitulah sampai saat ini, Pura Besakih (tempat peribadatan suci untuk menyelenggarakan upakara keselamatan/basuki) dikenal sebagai “mother temple of Bali” adalah titik memohon keseimbangan alam semesta. Di titik ini pemangku, berpegang pada ajaran lontar Kusumadewa dan Sangkulputih, memuliakan Hyang Basuki (Vasuki), Hyang Adi Sesa (Ananta Bhoga) dan Hyang Takshaka. Puja mantra dan ritual keseimbangan alam ditujukan Para Penjaga Alam ini. Puja mantra tersebut dalam Bahasa Bali dan Jawa Kuno, dalam bentuk saha dan sesontengan.

Dalam tradisi puja berbahasa Sansekerta kita mewarisi puja perlindungan dari penyakit, segala marabahaya, dan pengaruh negatif akibat ketidakseimbangan kosmik, yang jika diucapkan setiap saat, dipercaya akan melindungi kehidupan seseorang dari gunjangan yang bisa memporak-porandakan hidup. Mantra panjang Śivâlaya Stava tersebut diantaranya menyebutkan energi penjaga keseimbangan alam tersebut:

Tathā Padmaḥ sthito madhye, Śivâlaye śūddha-sthāne ye vā sthitāḥ Nāga-sarvāḥ, krameôcyanta eva ca

Nahuṣo Dhṛta-rāṣṭraś ca, Kālako Kambalas tathā Kadrū vā Vāsuki[rj jñeyāḥ, Karkoṭaka-Dhanañ-jayau.

Takṣako Nikumbhas tathā, Haridro Rohiṇîti ca ‘Nanta-bhogaḥ sthito madhye, iti Nāgāḥ parivṛttāḥ.

Dan Bunga-Teratai berada di tengah-tengah.

Dan semua para Nāga yang hadir di tempat-kediaman Sang Hyang Śiva yang murni / suci disebutkan sekarang dalam urutan yang seharusnya:

Nahuṣa dan Dhṛta-rāṣtra, Kālaka dan Kambala, Kadrū dan Vāsuki, Karkoṭaka dan Dhanañ-jaya;

Tatṣaka dan Nikumbha, Haridra dan Rohinī; Ananta-bhoga berada di tengah-tengah; demikianlah adanya kedudukan-kedudukan para Nāga di dalam Bulatan (alam semesta?) itu.

Dari kisah Mahabhatara kita belajar: Kedatangan sang tercerahi, Astika, adalah titik balik. Dari apa yang semula “musuh yang harus dimusnahkan” telah berbalik akhirnya dipahami dan disadari sebagai penyangga kehidupan. Sang Astika “mendamaikan” dan membuka mata bahwa bangsa naga sebenarnya adalah pelindung alam. Menjadi kekuatan yang mengikat dan menopang kehidupan. Penjaga keseimbangan. [T]