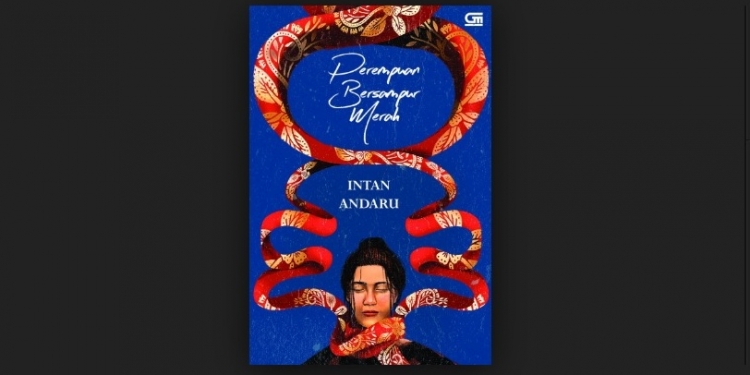

- Judul: Perempuan Bersampur Merah

- Penulis: Intan Andaru

- Penyunting: Dwi Ratih

- Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019

- ISBN: 9786020621951

- ISBN Digital: 9786020621968

- Halaman: 216

Tak sedikit prosa ditulis pengarang di Indonesia yang mengangkat tema atas peristiwa besar yang pernah terjadi dan paling berdarah di negeri ini, yaitu Gerakan 30 September atau kini lebih dikenal sebagai tragedi ‘65. Tentu dengan berbagai perspekstif. Sebagian perspekstif itu bersifat dekonstruksi dari catatan resmi atau sejarah versi pemerintah dan mengambil alih suara korban yang sayup-sunyi untuk diangkat ke permukaan sebagai bagian dari simpati dan keberpihakan. Namun, meski sudah banyak dan berulangkali cerita tentang peristiwa ’65 diangkat ke dalam fiksi ini—baik sebagai tema utama ataupun sempalan—tetap selalumenarik perhatian dalam kesusastraan Indonesia.

Barangkali alasan utama yang membuat tema ini selalu menarik perhatian, meskipun peristiwa itu lima puluh tahun lebih telah berlalu dan tak terhitung jumlah tulisan-tulisan ilmiah hasil peneliti dalam dan luar negeri untuk mencari fakta sejarah, adalah karena peristiwa itu belum benar-benar selesai dan masih menyisakan beragam pertanyaan. Selain itu, memang diperlukan suara-suara lain yang harus terangkat ke permukaan, terutama suara-suara rakyat biasa yang turut menjadi korban langsung maupun tidak langsung atas peristiwa itu. Bukan hanya suara dari tokoh-tokoh yang namanya menjadi perhatian publik dan sejarah. Tentu salah satu media yang paling tepat dalam hal ini adalah lewat fiksi.

Dengan mengambil perspektif dari orang-orang yang dianggap tidak terlalu penting namun merasakan dampaknya secara langsung atas peristiwa ‘65 seperti yang banyak diangkat oleh pengarang-pengarang kita ke dalam fiksi, tentu akan memperkaya pandangan kita akan peristiwa itu. Kita menjadi tidak hanya melihat sesuatu secara hitam putih, tetapi melihat beragam warna kemanusiaan.

Suara (Sunyi) Korban

Dalam novel terbarunya, Perempuan Bersampur Merah (Gramedia Pustaka Utama, 2019), Intan Andaru melakukan hal serupa dengan yang dilakukan para pengarang yang mengangkat tema peristiwa ’65 atas peristiwa yang berbeda meski secara karakteristik memiliki muatan yang sama: politik. Intan Andaru meminjam suara korban tragedi yang pernah terjadi di ujung timur Pulau Jawa dua puluh tahun silam, yaitu tentang pembantaian orang-orang yang dianggap sebagai dukun santet, untuk mengangkatnya kembali cerita pilu korban ke khalayak luas.

Meski tragedi ini skalanya jauh lebih kecil, baik dari segi peristiwa maupun jumlah korban dibandingkan tragedi ‘65, tragedi yang terjadi pada tahun peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu masih menyisakan beragam pertanyaan dan penuh misteri hingga hari ini. Seperti halnya tragedi ‘65, pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap sebagai dukun santet ini sampai sekarang belum menemukan titik terang siapa aktor intelektual sebenarnya di balik kejadian itu.

Memang sudah banyak tim pencari fakta di lapangan, baik pada masa itu maupun tahun-tahun sesudahnya. Ada yang menyimpulkan bahwa pembantaian massal itu adalah strategi politik yang dilakukan terorganisasi oleh kelompok elit tertentu dan meminjam tangan massa-rakyat biasa, atau terror by design.

Hal ini diperkuat dengan adanya orang-orang bertopeng—disebut ninja—yang kadang menampakkan diri di kampung-kampung pada malam hari saat peristiwa itu berlangsung. Mereka bergerak begitu lincah dan cekatan sehingga selalu lolos dari kejaran massa yang curiga. Seringkali setelah ada penampakan ninja, tak lama kemudian ada orang dibunuh, baik secara misterius maupun oleh massa yang terprovokasi. Banyak yang menduga bahwa orang-orang bertopeng itu adalah intelijen.

Tapi, ada pula yang menyimpulkan bahwa kejadian itu sebagai kejadian biasa yang bersifat spontan, pembiaran dan berulang, atau crime by omission seperti yang disampaikan Jason Brown dalam penelitiannya atas peristiwa itu dalam Perdukunan, Paranormal, dan Peristiwa Pembantaian (Teror Maut di Banyuwangi, 1998).

Namun, penemuan-penemuan ini justru semakin menambah kesimpangsiuran tentang apa dan siapa sebenarnya di balik kejadian itu. Seiring berjalannya waktu, segalanya dibiarkan menjadi remang-remang dan tak benar-benar selesai seperti halnya tragedi yang diawali dengan pembunuhan tujuh jenderal di negeri ini.

Di sinilah fiksi berfungsi, ketika suatu peristiwa kian mengabur dan sulit dipilah antara yang hitam dan yang putih, yang benar dan yang salah, fiksi menjadi juru bicara atas sejarah. Meski, tentu ia menolak menggunakan ‘bahasa sejarah’ maupun tunduk atas perintah sejarah yang selalu penuh pretensi. Karena fiksi tidak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tidak hendak memvonis atas suatu peristiwa.

Singkatnya, ia tidak sedang atau tidak akan pernah menjadi hakim. Tetapi, ia mengamati dengan saksama dan mengangkatnya sebagai realitas yang adil. Ia membicarakan keadaan dengan jujur tanpa intervensi sesuatu yang ada di luar dirinya. Ia membicarakan korban dan kemanusian-kemanusiaannya.

Sebagai pegarang, Intan Andaru mengambil peran itu melalui novelnya. Membuat alternatif bagi orang-orang yang ingin tahu apa yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998. Tentu juga sebagai bagian dari cara menolak lupa tentang kekejaman yang pernah dialami manusia, pernah dialami oleh orang-orang sekitarnya.

Walaupun Intan bukan satu-satunya, jauh sebelum itu pengarang yang sama-sama kelahiran Banyuwangi, Langit Kresna Hariadi, juga mengangkat tema ini ke dalam novelnya, Kiamat Para Dukun (Era Intermedia, 2004). Namun, apa yang ditawarkan Intan dalam Perempuan Bersampur Merah menarik diikuti. Intan meminjam mulut anak kecil untuk menyampaikan realitas,untuk menyusun kembali peristiwa itu, sehingga sudut pandang ini menjadi demikian menarik.

Anak kecil, sebagaimana yang kita tahu, masih memiliki cara berpikir yang sangat jujur, polos, dan sama sekali belum terkontaminasi hal-hal besar di luar dirinya, terutama yang bersifat politik. Anak kecil menyampaikan apa yang dilihat sesuai dengan apa yang dilihat. Menyampaikan apa yang didengar sesuai dengan apa yang didengar. Ini salah satu strategi penceritaan yang menarik. Bahkan banyak pengarang dunia yang sudah melakukan hal ini; memakai sudut pandang anak kecil dalam cerita-ceritanya untuk menembus kekakuan yang menyekat orang dewasa.

Sari, tokoh utama dalam novel ini, baru menginjak usia sembilan tahun saat peristiwa itu terjadi. Saat orang-orang kampung—yang sangat dikenalnya—mengarak, memukuli, membantai orang yang dianggap sebagai dukun santet di muka umum.

Orang-orang yang dibantai itu bukan hanya orang lain atau tetangga jauh, melainkan juga ayahnya sendiri. Sari melihat dengan matakepalanya sendiri bagaimana ayahnya dibawa dari rumahnya, diseret oleh massa, dan dipukuli hingga tewas. Kemudian jasadnya ditinggalkan begitu saja di balai desa, selang beberapa waktu diambil oleh keluarganya seperti suatu kejadian yang lumrah semata.

Malam itu, kulihat dengan mata kepalaku sendiri, mereka menyeret Bapak—mengambil Bapak dari kami. Bapak yang melolong meminta tolong tak digubris sama sekali. Bahkan para tetangga dekatku yang terbangun karena keramaian malam itu tak dapat melakukan apa-apa selain memandangi kami dan menutup mulutnya. —(Andaru, 2019: 65)

Di antara para pembantai itu, ada beberapa orang yang begitu dikenal Sari. Mereka tak lain adalah tetangga jauhnya yang kesehariannya sama sekali tak menampakkan sebagai manusia jahat. Bahkan tak ada tanda-tanda mereka akanmenjadi pembantai yang begitu brutal.

Ada apa dengan mereka? Mengapa menjadi sedemikian agresif dan sadis? Apakah yang mereka lakukan murni bersifat spontankarenaterprovokasi atas isu dukun santet? PadahalayahSarihanya seorang buruh tani yang sesekali mengobatitetangganya yang sakit (menyuwuk), bukan seorang dukun dalam arti sebenarnya. Apalagi sebagai dukun santet seperti yang ujug-ujug disangkakan oleh massa.

Dari sini banyak celah untuk memahami kembali peristiwa itu. Terutama melalui pendekatan psikologis.Suatu kejadian yang berulang dan begitu masif secara logika sulit diterima sebagai spontanitas. Suatu peristiwa yang dirancang sedemikian sistematis dan terencana oleh kelompok atau golongan tertentu dengan meminjam tangan massa tak akan benar-benar terlaksana tanpa memahami terlebih dahulu sebuah penyakit psikologis massa.

Peristiwa dalam Perempuan Bersampur Merah atau pembantaian orang-orang yang dianggap sebagai dukun santet ini bisa dilihat dari pendekatan psikologis yaitu perspektif frustasi-agresi.Agresi yang disebabkan oleh dorongan-dorongan yang berada di luar diri (massa) sehingga menimbulkan suatu keadaan frustasi (dalam hal ini sebagai imbas dari keadaan sosial-politik dan ekonomi—kita tak mungkin melupakan bahwa tahun 1998 di Indonesia sebagai salah satu tahun yang sangat genting, baik sosial, politik,maupun ekonomi) dan agresi ini membutuhkan penyaluran. Agresi ini mencari situasi yang tepat untuk meledakkan diri.

Trauma yang Dipertanyakan

Dalam novel Perempuan Bersampur Merah, Intan menarasikan peristiwa demi peristiwa dengan cukup mengalir, tetapi cenderung fragmentaris. Cerita yang fragmentaris tentu bukan tanpa konsekuensi. Jika tidak digarap dengan tepat, cerita itu hanya menjadi pengisi ruang kosong-ruang kosong alur cerita. Tanpa sebuah pendalaman, terutama terhadap psikologis tokohnya. Hal inilah yang tampak pada beberapa bagian cerita dalam novel Perempuan Bersampur Merah.

Sari, meskipun tampak begitu sedih dan melankolis atas kematian ayahnya, dalam novel ini cukup diragukan perasaan takut apalagi trauma yang dialaminya. Atau mungkinkah ia memang tak benar-benar memiliki perasaan trauma atas kematian ayahnya yang dibunuh secara keji oleh massa?

Tidak lama setelah kematian ayahnya, Sari mencatat nama-nama orang yang dikenalnya yang ikut membunuh ayahnya itu ke dalam kertas—yang lepas dari jerat hukum. Melalui nama-nama yang dicatatnya inilah, jalinan cerita dalam Perempuan Bersampur Merah berkesinambungan, mengantarkan Sari ke fragmen-fragmen yang lain dalam kehidupannya di kemudian waktu, atau bahkan bisa dikatakan hal ini sebagai premis untuk membangun keseluruhan cerita.

Melalui nama-nama ini pula ia memulai semacam petualangan bersama sahabat kecilnya, Ahmad, menyelidiki dan mencari tahu lebih mendalam tentang kehidupan orang-orang yang nyata-nyata terlibat dalam pembantaian malam itu. Bahkan tak lama setelah peristiwa pembunuhan ayahnya, bersama Ahmad, ia berkunjung ke sebuah penjara di mana terdapat seorang lelaki ditahan karena dianggap terlibat, yaitu sopir truk yang tak sengaja mengantarkan massa yang hendak membantai ayah Sari.

Sari memang tidak melakukan hal-hal besar dari penyelidikannya atas nama-nama itu layaknya tokoh-tokoh dalam cerita detektif atau pahlawan kecil yang melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang dianggap musuhnya dan merugikan kehidupannya. Namun, mengingat ia adalah korban langsung, bahkan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kekejaman diberlangsungkan, cukup diragukan jika tak mengalami trauma yang mendalam. Alih-alih melakukan penyelidikan layaknya Tim Pencari Fakta atau aktivis berpengalaman.

Apalagi mengingat umur Sari ketika masih sembilan tahun. Seorang bocah yang belum cukup mengerti tentang apa yang terjadi, terutama peristiwa besar sedang berlangsung dan sarat politik. Bahkan beberapa tahun kemudian, tanpa ragu Sari memasuki sanggar gandrung Mak Repyak dengan tujuan mencari salah satu nama orang yang ikut membantai ayahnya, Pak Sotar, karena ia diketahui dekat dengan Mak Repyak. Sari pura-pura mendaftar sebagai murid Mak Repyak untuk belajar menari demi melanjutkan penyelidikannya.

Meskipun penyedilikannya tak benar-benar berhasil di rumah Mak Repyak, dari penyelidikan di rumah Mak Repyak inilah Sari menemukan dirinya sebagai remaja perempuan yang berbakat menari, kemudian menjadi salah satu jalan hidupnya di masa remaja. Namun, rasanya Sari di sini bukan Sari kecil atau remaja lagi, melainkan Sari yang canggih. Terlalu canggih. Sari yang memiliki jiwa intelijen dan hasrat petualang penuh risiko.

Sebagai penyintas, agaknya cukup diragukan kemampuan Sari yang hebat itu. Mengingat, para penyintas serupa butuh waktu bertahun-tahun bahkan seumur hidupnya untuk bangkit dari trauma. Jangankan melakukan penyelidikan yang mandiri, mendengar nama sebuah peristiwa yang dialaminya pun kadang masih menjadi semacam teror. Nah!

*

Terlepas dari paparan singkat di atas yang perlu digarisbawahi dalam novel ini, secara keseluruhan novel Perempuan Bersampur Merah menarik untuk diikuti. Dengan memakai alur yang acak—tidak kronologis—melainkan berdasarkan tahun cerita berlangsung yang ditata sedemikian rupa, membuat novel ini menjadi cukup unik dan mengikat kita untuk membacanya sampai selesai.

Juga, novel ini cukup berarti karena menjadi alternatif bagi siapa pun yang ingin tahu tentang peristiwa besar yang terjadi di ujung timur Pulau Jawa pada akhir masa Orde Baru dan awal era Reformasi. Seperti halnya narasi-narasi tentang tragedi‘65 yang diangkat ke fiksi, kemudian menjadi cara kita yang lain untuk memahami kembali peristiwa itu, begitu juga dengan Perempuan Bersampur Merah. [T]