RABU, 7 Februari 2018, okezone.com, menerbitkan sebuah berita yang mengejutkan saya. Berita yang berjudul, Pasang Poster “Kampus Rasa Pabrik”, Dua Mahasiswa Unhas Kena Skorsing Setahun, itu cepat menuai pro dan kontra—khususnya dikalangan netijen media sosial. Biasa, lambe-lambe turah.

Rizki Amelia dan Mohammad Nur Fiqri harus menelan pil pahit. Mereka berdua harus diskorsing selama dua semester karena menempelkan poster kritikan bertajuk “Kampus Rasa Pabrik” di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar. Ini lain kasus dengan Zaadit Taqwa, BEM UI yang memberikan kartu kuning kepada Presiden Indonesia, Jokowi.

Melia (panggilan akrab Rizki Amelia) menceritakan, kejadian tersebut bermula saat dirinya dan beberapa mahasiswa lainnya melakukan kegiatan diskusi panjang yang mereka sebut dengan Posfordis atau Ekonomi Pasca Industri—yang kalau boleh saya tebak kemungkinan mereka membahas seputar masyarakat pasca industri—ramalan-ramalan sosial dan konsep masyarakat post-industri yang lebih gampang dipahami lewat analisa lima dimensi atau komponen.

Dimensi pertama menyangkut sektor ekonomi, dimana penghasilan barang beralih menjadi masyarakat penghasil jasa. Dimensi kedua terjadi di lapangan pekerjaan. Di sini terdapat perubahan dalam jenis kerja: keunggulan kelas profesional dan teknis. Dimensi ketiga ialah pemusatan pengetahuan teoritis sebagai inovasi dan pembentukan kebijaksanaan bagi masyarakat. Dimensi keempat, orientasi masa depan, yang mengandalkan teknologi dan penafsiran teknologis.

Dengan kata lain, masyarakat post-industri bisa berencana bahkan mengendalikan atau mengontrol pertumbuhan teknolohi daripada hanya membiarkannya. Dimensi kelima, mencakup pengambilan keputusan dan penciptaan “teknologi intelektual” baru. Dimensi ini berkaitan dengan metode atau cara memperoleh pengetahuan.

Begitulah kira-kira. Padahal, pada intinya, pembahasan Ekonomi Pasca Industri itu, membahas tentang, tergantikannya tenaga kerja manusia oleh mesin-mesin, dan mencetak manusia seperti mesin-mesin tadi—artinya, pendidikan/kampus dipandang hanya mencetak kelompok tertentu dan hanya sebagai industri belaka. Makanya, Melia dan Nur Fiqri berpikiran untuk membuat poster yang bertajuk “Kampus Rasa Pabrik”.

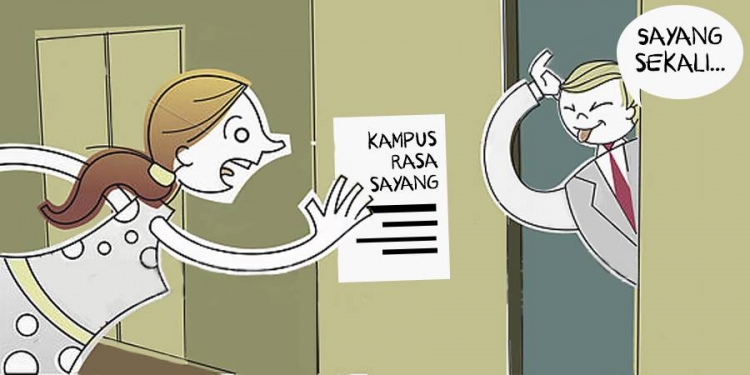

Perihal pembuatan poster itu, mereka menganggapnya sebagai bentuk protes terhadap kampus sekarang ini, dimana kampus sekarang ini hadis sebagai produk kapitalisme yang hanya mencetak kelompok tertentu dan hanya sebagai industri belaka. Dan, kemudian mereka menempelkan poster itu di sejumlah titik kampus tersebut.

Saat menempelkan poster di salah satu titik, mereka berdua langsung diciduk oleh satpam setempat dan langsung diamankan ke ruangan Wakil Rektor III, tanpa basa-basi, mereka langsung mendapat skorsing dua semester dari pihak kampus, karena dianggap melakukan kegiatan vandalisme.

Saya tidak akan membahas mengenai salah atau benar, tindakan kedua mahasiswa itu maupun keputusan pihak birokrasi kampus. Saya yakin, kedua mahasiswa dan pihak birokrasi kampus memiliki pemahaman masing-masing. Kedua belah pihak, pasti memiliki pandangan kebenaran masing-masing. Dan netijen media sosial, lebih beragam berpendapat sak penak udel e dewe. Saya tidak mau ikut-ikutan. Saya takut malah memperkeruh keadaan.

Berkaca pada kasus ini, saya teringat beberapa nama yang kemudian harus berakhir tragis. Nama-nama yang sebenarnya tidak sembarangan. Dalam ilmu astronomi, Heliosentris adalah teori yang berpendapat bahwa matahari merupakan pusat dan planet-planet lain termasuk bumi mengelilinginya. Teori itu bertentangan dengan teori Geosentrisme, yang menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta. Teori Geosentrisme ini diakui oleh Gereja Katolik pada jaman dahulu, sehingga setiap orang yang melawan teori ini, dianggap melawan gereja dan menyebarkan aliran sesat, profokatif.

Adalah Giordano Bruno (1548-1600), salah satu pendukung model matematis Heliosentris Nicolaus Copernicus yang dijabarkan dan diperluas oleh Johannes Kepler itu, mungkin salah seorang yang paling tragis hidupnya. Dia dibakar hidup-hidup pada tahun 1600.

Bruno dianggap mengajar aliran sesat karena mengatakan bumi mengelilingi matahari dan juga masih banyak matahari lain dan planet lain dengan jumlah tidak terbatas di alam semesta, matahari hanyalah salah satu bintang tersebut. Tidak hanya Bruno, begitupun Galileo Galilei (1564-1642), juga bernasib sama. Mereka menjadi korban kepentingan politik, sebab tidak sejalan dan dikira berbahaya terhadap sebuah aturan yang sudah ada sebelumnya.

Imam Ahmad bin Hanbal, disiksa dan dipenjara demi kebenaran yang diyakininya. Pada tahun 198 H, seorang Khalifah, Al-Ma’mun bin Harun ar-Rasyid, yang telah terpengaruh oleh orang-orang Mu’tazilah yang berpendapat bahwa, Al-Qur’an adalah mahluk ciptaan Allah. Padahal, sebenarnya Al-Qur’an itu firman Allah, bukan mahluk. Dan, ajaran Mu’tazilah itu diakui oleh pemerintah sebagai kebenaran.

Siapa pun yang tidak meyakini dan mengikuti ajaran itu, maka konsekuensinya adalah hukuman yang berlaku kala itu, penjara dan siksaan. Hukuman yang disebut Minha. Tak sedikit ulama dan masyarakat terpaksa menerima pemahaman itu. Kecuali Imam Ahmad, beliau menolak dengan tegas ajaran yang beliau anggap sesat itu dan berusaha meluruskannya. Akibatnya, Imam Ahmad dipenjara dan siksa.

Memang tidak ada hubungan antara kasus kedua mahasiswa yang menempel poster dan kedua kisah yang telah saya tuliskan di atas. Memang tidak ada. Akan tetapi, konteksnya sekilas sama. Dimana, seseorang akan mendapatkan ganjaran ketika seseorang itu dipandang telah menentang kebijakan yang telah disepakati sebelumnya. Walaupun, belum tentu kebijakan itu benar atau salah.

Perihal kebenaran, Thomas Kuhn dalam bukunya, The Structure of Scientific Revolution, mengatakan bahwa, semua manusia hanya sanggup menciptakan ‘paradigma’ kebenaran, bukan Wajah Kebenaran itu sendiri; hanya bisa meraih fakta, bukan Realitas. Kebenaran objektif tidak pernah ada, yang ada adalah paradigma (konsep, atau wacana) tentangnya. Sebuah wacana tak lebih dari sebuah kesepakatan paham dalam sebuah komunitas masyarakat.

Saya tidak membela kedua mahasiswa tersebut atau menyalahkan keputusan pihak pimpinan universitas yang bersangkutan—sebab saya memang tidak tahu perihal peraturan atau tata tertib universitas tersebut— saya hanya mencoba melihat dari banyak sudut pandang yang berbeda saja. Dan saya curiga, bahwa memang benar, birokrasi kampus saat ini, di mana pun itu, seperti ada ketakutan-ketakutan yang berlebihan terhadap tingkah laku mahasiswanya.

Semoga kecurigaan saya itu salah. Curiga itu kan boleh, yang tidak boleh itu menuduh. Jadi, kalau saya salah, mohon jangan dibully. Sebab, saya tidak setangguh Dilan yang mampu menahan rindu, atau tidak seberani Zaadit Taqwa yang mengkartu kuning Pak Presiden. Tabik. (T)