ADALAH mereka yang sudah berusia 17 tahun, maksimal tanggal 27 Juni 2018 nanti, bisa memilih calon gubernur dan wakil gubernurnya. Rata-rata dari mereka saat ini masih ada di bangku SMA. Selain itu, kakak-kakak mereka yang sedikit lebih tua, juga telah punya hak yang sama. Mereka saat ini ada di bangku kuliah.

Kedua golongan ini –siswa dan mahasiswa– sedang sibuk bergelut dengan tugas sekolah dan kuliah. Di bangku kuliah, tugas dosen bahkan datang bertubi tanpa permisi, tiada henti. Pun juga (mungkin) ada yang sekaligus sedang memperjuangkan nasib jodohnya, mengamankannya dari para penikung ulung.

Di balik perjuangan tentang jodoh tadi, kedua kelompok usia itu punya dua peran penting, atau mungkin tepatnya dua posisi penting di Pilgub Bali 2018. Sayangnya, kedua posisi itu tidak berdampingan, melainkan berhadapan, bahkan bertolak belakang.

Posisi pertama ada di zona putih, posisi yang dapat menjadikan mereka pemilih cerdas dan kritis. Kendati, ini mungkin menjadi pengalaman pertama mereka menentukan pilihan politiknya.

Sebaliknya, posisi kedua ada di zona hitam. Posisi yang dapat membentuk mereka menjadi pemilih antipati, kurang kritis, dan mengikuti arus mainstream. Celakanya, jika arus mainstream yang mereka ikuti adalah arus politik transaksional, yang mayoritas saat ini terjadi. Ya, kendati sekuat tenaga diupayakan untuk ditutupi.

Kedua posisi itu punya peluang yang sama untuk dimiliki, 50:50. Mengapa? Karena mereka pemilih pemula. Apa yang pertama kali mereka dapat, dengar, dan baca, kemungkinan akan menjadi dasar pikiran mereka selanjutnya. Akan menjadi putih ketika mendapat putih, pun akan menjadi hitam ketika menerima hitam.

Sayangnya, aroma bahwa mereka akan mengarah ke zona hitam lebih pekat terhirup. Ini bukan serta merta terjadi. Setidaknya ada satu alasan yang menyertai anggapan awal ini. Adalah bekal pandangan politik yang (mayoritas dari) mereka miliki bisa dibilang sedikit. Bahkan, mungkin kosong sama sekali.

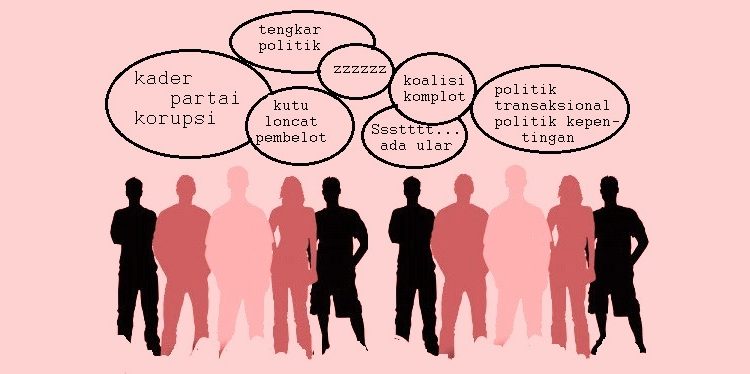

Kenapa bisa begitu? Jawabannya hanya satu. Politik masih berbau busuk di hidung, masih terdegar bising di telinga, dan masih terasa pahit di lidah (sebagian) masyarakat. Ketiga indera itu mengirim sinyal ke otak, sehingga mereka secara simultan memunculkan persepsi bahwa politik itu buruk. Jangankan disukai, dikenalpun mungkin tidak mau. Titik.

Kalau mau ditelusuri, persepsi itu muncul karena ada stimulus. Saat ini, di era digital, stimulus yang paling keras adalah media. Hampir setiap hari media memuat berita politik. Sayangnya, mayoritas berita yang ditayangkan, diperdengarkan, dan digambarkan cenderung ke arah negatif.

Contoh, ketua umum partai politik terlibat kasus korupsi, perdebatan tentang politik identitas, hingga pertengkaran elit politik yang mempertahankan kebenaran versinya. Parahnya, kebenaran versi elit itu dipertahankan bukan atas dasar fakta kebenaran, melainkan opini pembenaran.

Wajar saja mereka antipati. Di saat seharian mereka belajar demi masa depan dan sesekali ingin mendapatkan hiburan di TV, misalnya, yang dilihat hanya perdebatan itu. Mayoritas elit politik mempertontonkan perdebatan bahkan pertengkaran yang, jujur saja, kadang memalukan. Suka tidak suka, ini fakta.

Stimulus itu justru diperkuat karena di tempat mereka, para pemilih pemula, berada saat ini juga antipati terhadap politik. Sekolah dan kampus (non FISIPOL) mungkin masih mengaharamkan politik masuk ke tempat mereka. Kalau partai politik yang diharamkan, masih bisa diterima. Karena lembaga pendidikan memang harus netral. Sayangnya, banyak dari mereka yang sampai mengaharamkan pendidikan politik masuk ke sana.

Kumpulan stimulus dan penguatnya itu bukan tidak mungkin menjadikan antipati terhadap politik sebagai sebuah kebenaran. Akan menjadikan buta politik sebagai sebuah kemelekan yang sesungguhnya. Dan, sikap tidak peduli politik adalah sebuah kebanggaan.

Kalau itu berlanjut, mungkin negara ini akan bubar. Pandangan ini memang ekstrim, tapi ini cukup logis. Karena, semua penyelenggara negara adalah produk politik. Karena, politik itu ilmu hidup. Semua hal sejak bangun tidur hingga beranjak tidur lagi diatur oleh produk politik. Harga beras, biaya serta kurikulum sekolah, ongkos rumah sakit, gaji pegawai dan masih banyak lagi, semua diatur oleh produk politik.

Apabila semua orang antipati dengan semua hal yang disebutkan tadi, akhirnya akan ada satu kata. Bubar.

Tentu, dalam hal ini, bubar bukan pilihan. Masuk begitu saja ke zona hitam bagi mereka para pemilih pemula juga bukan hal yang dianjurkan. Lalu, bagaimana?

Sebagai seorang yang baru akan menentukan pilihan politiknya, setidaknya dalam Pilgub Bali, mereka harus beranjak menuju zona putih. Atau, mungkin dituntun menuju ke zona putih. Oleh siapa? Oleh orang yang lebih tua, lembaga pendidikan, dan diri mereka sendiri.

Orang tua, dalam konteks Pilgub Bali, kendati tidak semua, dapat dikatakan masih terikat dengan politik transaksional. Meski berusaha dikaburkan, samar-samar itu masih terlihat. Banyak dari mereka masih cenderung menentukan pilihan politik atas dasar warna dan apa yang didapat dalam sekejap. Bukan figur, program, dan terobosan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan jangka panjang.

Contoh, calon yang apabila menang menawarkan pembangunan bale banjar akan lebih dipilih daripada calon yang menawarkan pemerintahan bebas dari KKN. Wajar, karena bale banjar tampak nyata, sedangkan pemerintahan bebas dari KKN wujudnya abstrak. Padahal, itu perbaikan mendasar.

Anak muda, para pemilih pemula, idealnya ditularkan sudut pandang politik yang berbeda, oleh mereka yang lebih tua. Bahwa pilihan politik bukan sekadar apa yang saya dapat ketika memilih siapa. Namun, dengan sudut pandang untuk menjalankan kewajiban berpartisipasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Untuk perbaikan mendasar yang bermanfaat bagi orang banyak. Untuk perbaikan mental masyarakat menjadi masyarakat dengan mental mandiri, bukan mental peminta-minta.

Selanjutnya, sekolah dan kampus sebagai lembaga pendidikan baiknya mengambil peran untuk memberi perlawanan terhadap berita-berita buruk politik tadi. Kedua lembaga itu alangkah baiknya mendidik para pemilih pemula yang ada di sana untuk tidak sekadar melek huruf, tapi juga melek politik. Sehingga, anak didiknya menjadi paham bahwa politik itu sebenarnya bukan apa yang mereka lihat dan dengar di media mainstream sekarang. Sehingga, anak didiknya paham bahwa politik merupakan seni bernegara untuk mencapai tujuan negara.

Terakhir, diri mereka sendiri, para pemilih pemula. Kemauan untuk melek politik setidaknya ditumbuhkan. Menunjukkan diri bahwa cara memilih pemimpin bagi orang yang terdidik di bangku sekolah dan kampus adalah berbeda. Pemilih pemula, yang ada di sekolah dan kampus, menggunakan nalar kritis dalam menentukan pilihan politik.

Mereka memiliki prinsip bukan tentang “apa yang saya dapat” melainkan tentang “apa yang Bali dapat”. Lalu, membuktikan diri, kendati sebagai pemilih pemula, mereka bukan ada pada posisi kebo mebalih gong. Yang manut, setuju, tanpa pertimbangan nalar politik yang logis. Sehingga, tujuan akhirnya adalah Bali memiliki gubernur dan wakil gubernur yang memang ada untuk semua orang Bali. Yang menuntun Bali menjadi santhi dan jagadhita. (T)