JANGANKAN sebagai budak, jadi babu pun sesungguhnya tak seorang pun sudi. Tetapi, Bali punya sejarah perbudakan yang sangat mengenaskan, ketika manusia diperdagangkan, dipertukarkan, dengan nilai tak lebih dari seekor sapi.

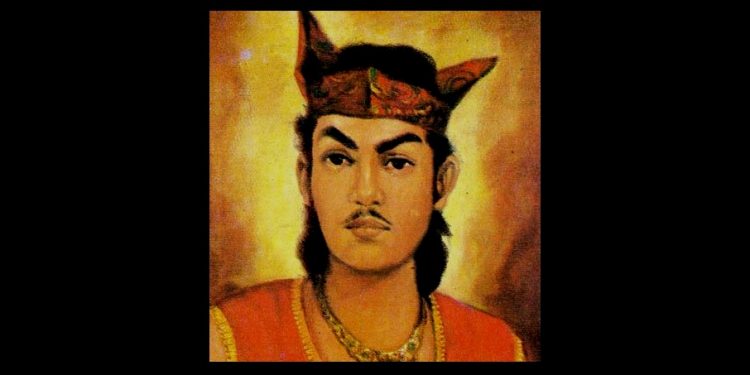

Jika membahas budak di Tanah Air, pasti terkenang Untung Surapati, budak Bali yang menyetubuhi Suzanne, gadis Belanda, melahirkan Robert. Surapati dipenjara, melarikan diri, kemudian bergerilya dari rimba Priangan, bertemu Pangeran Purbaya dari Kerajaan Banten yang bersembunyi di hutan itu, untuk bersama-sama menggalang perang melawan Belanda.

Untung Surapati hanya satu dari ribuan budak Bali di zaman Kolonial Belanda. Setiap tahun 1.000 budak dikirim ke Batavia. Maka sepanjang tahun 1650 hingga 1830, sejarawan Schulte Nordholt memperkirakan, 150.000 budak laki dan perempuan diambil dari Bali. Mereka menjadi budak karena tiga sebab: menjadi tawanan perang, karena berhutang, dan sebagai narapidana.

Schulte mengutip laporan J. Moser bertanggal 31/8/1808, tentang perang yang menghasilkan budak, namun ternyata permintaan akan budak juga memicu terjadinya perang, seperti disebutkan patih Karangasem tahun 1808: “Jika kita penguasa, kekurangan uang, kita akan menyerang tetangga yang paling lemah, dan semua tahanan beserta keluarganya akan dijual sebagai budak…..”

Budak-budak itu diberi nama sesuai dengan asalnya. Tahun 1722 VOC membuat laporan tentang penjualan budak-budak Bali itu. “Sawang, yang berasal dari Abiansemal, Mengwi, kini dipanggil Sawang Abiansemal. Dia dulunya budak dari Gusti Awang Mengwi, yang menyuruh pelayannya Pan Mankan menjual Sawang dengan harga 30 rix-dolar.

Sekar Badung, seorang wanita, adalah budak dari Gusti Agung, Mengwi, yang dijual oleh pelayannya di Badung dengan harga 40 rix-dolar. Wayan Pincat dari Mengwi dijual oleh Ince Pameregan (sepertinya pemimpin kelompok orang-orang asing di Mengwi) seharga 28 rix-dolar. Sejak saat itu namanya menjadi Mengoei (Mengwi).”

R.P Suyono dalam bukunya Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial mengungkapkan, demi alasan keamanan, pemerintah Belanda di Batavia menentukan, orang-orang Jawa dilarang diambil untuk dijadikan budak. Para penyalur budak mendatangkan budak-budak itu dari pelabuhan-pelabuhan di pantai-pantai Malabar dan Coromandel di India, pulau-pulau selatan Filipina, serta Sulawesi Tengah dan Bali.

Maka selama bertahun-tahun, kapal-kapal dari Batavia dipenuhi budak-budak dari Bali. Mereka adalah orang-orang yang terdesak, terbelit hutang, terlibat dalam beberapa pelanggaran kecil, atau tawanan perang. Mereka tercabut dari konteks lokal mereka, sehingga sangat tipis kemungkinan sanak saudara menolong mereka. Jika harga rata-rata budak itu 30 rix-dolar seorang, maka 150.000 budak itu nilainya 4,5 juta rix-dolar.

Tetapi perbudakan di zaman itu juga menjadi kesempatan bagi orang Bali yang ingin bebas dan melarikan diri dari tempat tinggalnya, untuk mencari kehidupan lebih baik di kota besar seperti Batavia. Surapati itu contohnya. Dia budak, tentara, dan juga raja. Dia musuh, tetapi juga pahlawan. Kalangan sejarawan mensinyalir, banyak orang Bali pergi ke Batavia secara sukarela. Sejumlah keluarga Bali, seperti keluarga Bebandem, meniti karier di sana dan sampai abad ke-18 memiliki tanah luas sekitar Batavia.

Dalam The Spell of Power, Henk Schulte Nordholt menulis, perdagangan budak mendorong kekerasan politik di Bali. Rakyat lemah yang tidak terlindungi nasibnya menjadi suram. Agar terselamatkan dari korban perbudakan, mereka mencari perlindungan penguasa yang kuat, meskipun kenyataannya penguasa-penguasa itulah pedagang budak terbesar.

“Keuntungan dari perdagangan budak itu meningkatkan hirarki, karena kaum elit selalu berusaha menambah kekayaan dan kekuatannya, sementara kaum yang lebih rendah semakin tidak berdaya. Para penguasa dan raja mengumpulkan banyak keuntungan,” papar Henk.

Boleh jadi perbudakan paling kelam dan memilukan di Tanah Air, terjadi di Bali. Sejarah menyodorkan cermin, manusia Bali memiliki rentang panjang kisah-kisah getir pergulatan menjunjung hak azasi. Dulu penguasa menistakan harkat rakyat, yang justru harus ia lindungi, dengan menjualnya sebagai budak.

Belakangan berkali-kali terjadi, seseorang, kemudian berdampak pada keluarga, mengalami sanksi kesepekang, dikucilkan dan dinistakan oleh lingkungan dan kerabat, karena konflik adat. (T)