DISADARI atau tidak, fenomena kalimat syukur yang terucap setelah melewati kejadian-kejadian mengerikan, itu biasanya sangat mudah keluar dari mulut seseorang. Semisal, “Syukur hanya tersenggol truk, bukan tertabrak!”. “Syukur anakmu hanya jatuh ke empang, bukan ke laut!” Atau, “Syukur kamu hanya tidak dapat THR, bukan dipecat!”

Padahal hidupnya nyaris celaka. Tapi kalimat-kalimat seperti itu, seakan ternormalisasikan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari, dan dianggap sopan tanpa mesti dipertanyakan siapa yang salah? Atau mengapa bisa begitu?

Bagi sebagian orang, pertanyaan-pertanyaan itu barangkali itu kurang enak didengar. Tapi, jika itu tak ditanyakan, setidaknya itu jadi renungan.

Tentang kalimat syukur, bagi temanku, justru dirasakan sebagai derita panjang. Peristiwa yang berisi kata syukur itu, setahun lalu, meninggalkan begitu dalam trauma dan kebencian kepada dirinya hingga sekarang. Sehingga ia kadang mengganti kalimat syukur menjadi kalimat umpatan di tahun itu—pula sampai sekarang.

Cerita berawal setelah M, temanku, selesai bekerja di salah satu warung serba seafood yang bernuansa kaki lima—tapi harga dan rasa hampir sama dengan restoran ala-ala Cina. Mahal tapi enak. Sehingga setiap hari warung itu tak pernah sepi. Dari sore hingga malam selalu ramai. Tidak terbayang berapa untungnya usaha restoran berkedok lesehan, dan tentu sebuah teknik yang bagus barangkali untuk terhindar dari pajak? Tapi gaji pelit!

Dari jam tiga siang M bekerja, hingga jam dua pagi dini hari barulah warung ditutup. Ia lakukan aktivitas itu seminggu penuh. Memang hari yang sangat berat. Tapi M lakukan dengan suka cita, sebab, pikirnya, sebentar lagi hari raya, sebentar lagi dirinya akan punya cukup uang untuk merayakan Idul Fitri bersama teman-temannya waktu itu.

Setelah seminggu bekerja dan lusa sudah masuk hari raya, diupahlah M temanku sekitar dua ratus ribu. Dengan dingin tangannya menerima uang. Satu hari setelahnya, curhatlah ia kepada teman yang membawanya bekerja setengah mati tersebut, “Kleng! Cuman segini aku dapat!” tulisnya melalui pesan WA.

“Haha..” kelakar temannya membalas pesan.

“Syukuri itu. Kan lumayan buat beli amer, kau, wkwk..” lanjutnya.

“Naskleengg!” umpatnya dengan perasaan kecewa.

Tak hanya itu. Rasa dilema juga datang dari cerita temanku yang lain, tapi dua tahun yang lalu, F, di Banten. Ketika itu lima ratus buruh kontrak terkena PHK secara bertahap di salah satu pabrik di sana. PHK dilakukan secara sepihak oleh perusahaan atas dasar aturan outsourcing.

Lebih kecutnya, temanku F masuk dalam catatan orang-orang yang akan dipecat tanpa pesangon tersebut. Sebelum tanggal tujuh belas Agustus tahun 2022, nasibnya ambyar bersama dengan buruh kontrak lainnya di tengah persiapan pesta bangsanya sendiri.

Padahal, ia termasuk orang yang serius dalam bekerja, seperti datang tepat waktu dan senang berbagi kewarasan ke sesama buruh. Bahkan sesekali ikut di barisan para pendemo untuk menyuarakan nasibnya dan nasib teman-temannya agar dinaikannya upah, dan diberikan THR jika hari raya menjelang. Walau selalu nihil hasilnya itu, tapi setidaknya ia telah berdedikasi kepada bangsa ini: memberi perhatian yang lebih pada pekerja kontrak melalui protes, adalah sebuah bentuk nasionalisme. Walaupun tak pernah dimengerti oleh para pejabat.

Hingga ketika nasibnya sudah di ujung tanduk itu pun, ia masih peduli untuk masuk ke dalam barisan para pendemo—meminta keadilan agar kembali bisa bekerja. Tapi nasib buruk tetaplah nasib buruk. Perusahaan tidak mau tahu. Pemerintah juga tidak mau peduli. Hingga kiamat minor bernama PHK itu tetap saja datang kepadanya dan teman-temannya yang lain.

“Kami menepi dari lautan massa kemudian!” Begitu kata F. Wajahnya begitu muram—berpasrah ketika itu. “Kami memutuskan pergi saja untuk pulang, keluar dari barisan massa, dan nongkrong sebentar melepas penat di tempat biasa kami lakukan jika sore!”

Dari ujung arah timur seorang teman penganggur datang. Aku masih ingat betul jika ia datang seperti biasa menenteng es cekik dan rokok eceran di tangan kanan jika kami sedang berkumpul. Karena tahu persoalan, berkicaulah dirinya dalam obrolan.

“Halo! Kawanku (penganggur baru), selamat datang di dunia menganggur haha..” katanya setengah bercanda kepada F. “Kamu sih suka ikut tuntat-tuntut, tuntat-tuntut, haduuh.. sudah syukur bisa kerja aja. Dahlah, lain kali. Tak usah idealis-idealis jadi buruh!”

Aku tahu ia mengucapkan itu tak hanya sekadar bercanda, tapi juga sedikit serius. Sebab sudah lima tahun dia menganggur, dan menganggur itu tidak enak. Tapi seakan ada persamaan perasaan antara temanku itu dengan pemerintah melalui kebijakan outsourcing. Seolah-olah ingin memberi wejangan hidup yang sama seperti temanku yang menganggur—tentang sikap bersyukur: jika sudah dapat kerjaan itu, sebaiknya disyukuri saja, jangan demo-demo, dinikmati saja. Bila perlu teruslah, “Kerja, kerja, kerja,,,”.

Sepertinya, kebudayaan “mengucap syukur” di tengah hidup sedang jungkir balik—celaka, secara struktural telah terverifikasi centang biru. Etos kerja yang digaungkan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan itu dirasa sangat berhasil—berdampak buruknya bagi buruh kita.

Bagaimana rasa dan sikap kritis pada setiap buruh kontrak untuk mempertanyakan nasib: kapan ia harus berhenti bekerja karena sudah cukup atau terpenuhi hidup jangka panjangnya; aset, tabungan, dan lain-lain. Menjadi hal yang mustahil dapat ditanyakan mereka karena terhalang kebijakan yang toxic itu. Sebelum bertanya, mungkin, mereka akan dipecat duluan.

Bahkan belum lama ini, kabar duka datang dari 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) yang dipecat oleh seorang bupati atas dasar aturan yang sama; outsourcing. Nakes itu awalnya menuntut kenaikan gaji. Mereka yang dipecat itu tentu non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). Yang kisaran gajinya hanya 400 ribu sampai 600 ribu per bulan itu. Alih-alih ditanggapi baik—diubahnya gaji dan nasib menjadi layak, justru gerakan tersebut menjadi petaka bagi mereka.

Bapak Bupati terhormat seakan tidak ingin tahu-menahu tentang kemalaratan nasib para nakesnya yang jika terus kerja kerja kerja itu bisa tipes atau stres.

Dapatlah kita bayangkan begitu horornya kebijakan outsourcing bagi mereka para penyandang pekerja kontrak. Sebab, jika rewel sedikit karena gaji tidak sesuai atau jam kerja yang tidak nyaman. Sang Pimpinan bisa gaskan memecat kapan saja. Tak peduli yang dipecat memiliki tanggungan anak kucing, anak ayam, atau anak manusia yang masih kecil sekakipun. Tetap tak peduli barangkali.

Pada persoalan-persoalan seperti ini pemerintah memang terkesan abai. Selaras dengan Penceramah—yang selalu mengajarkan rasa syukur kepada jemaahnya di samping dirinya memiliki rumah besar, dan seabrek mobil mewah dari berbagai merek. Tapi tidak pernah memikirkan alasan dasar, mengapa seseorang harus bersyukur dan menerima kemalaratan hidupnya begitu saja!?

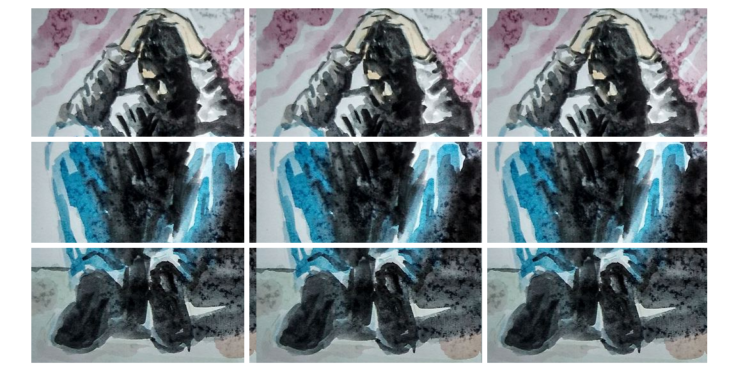

Suasana dengan sistem kerja yang kian kapitalistik akhir-akhir ini tentu sangat berisiko menghilangkan harkat martabat manusia lain. Lebih-lebih kepada para buruh kontrak, yang rentan—terancam hidupnya tidak memiliki harga diri lagi sebagai manusia. Terjebak pada keadaan “kerja” yang tidak menyenangkan, karena menganggap tidak ada lagi dasar penghidupan yang lain. Harus diterima apa adanya.

Tentu, jika dikaitkan dengan sikap bersyukur: menelan syukur bagi mereka seperti menelan pil pahit tanpa air minum. Kebayang? [T]

- BACA artikel opini lain dari penulis SONHAJI ABDULLAH