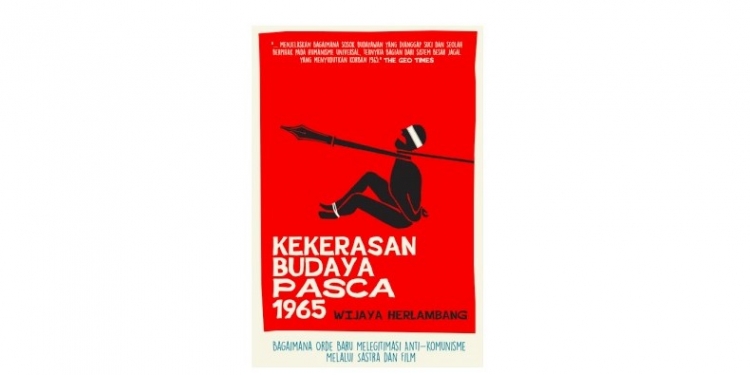

- Judul : Kekerasan Budaya Pasca 1965

- Penulis : Wijaya Herlambang

- Penerbit : Marjin Kiri

- Cetakan : Ketiga, Februari 2019

- ISBN : 978-979-1260-43-5

- Halaman : viii + 333 hlm

_____

Runtuhnya rezim Orde Baru memberi ruang kepada kita untuk menelisik lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa politik 1965. Terutama, bagi para ahli untuk melakukan penelusuran dan pelacakan ulang, mendekonstruksi, maupun mengangkat ke permukaan sesuatu yang selama ini tertutupi. Hal tersebut kemudian ditandai dengan banyaknya muncul buku sejarah, sosial, kajian akademik, sastra, film, teater, maupun diskusi dan forum yang mengangkat tema peristiwa kelam dan terbesar dalam sejarah modern Indonesia itu.

Upaya semacam itu sudah tentu tidak mungkin bisa dilakukan saat Orde Baru masih hidup dan berkuasa, di mana setiap arus informasi, fakta, dan kehendak membicarakan secara jujur tentang peristiwa itu dikekang sedemikian rupa. Sehingga yang terjadi adalah informasi tunggal, narasi tunggal, dan kebenaran tunggal, yakni versi pemerintah. Dan sudah pasti ada segudang fakta yang disembunyikan.

Jika banyak akademisi menelisik dan riset lebih terpusat ke seputar peristiwa; baik motif, dalang, detik-detik malam 30 September, maupun tentang pembantaian massal orang-orang komunis Indonesia dan simpatisannya pasca pembunuhan tujuh jenderal yang dianggap sebagai bagian dari kudeta itu, Wijaya Herlambang melakukan upaya berbeda dalam melihat persoalan tragedi 30 September 1965.

Melalui bukunya Kekerasan Budaya Pasca 1965, lelaki yang menyelesaikan studinya di University of Queensland dengan disertasi “Cultural Violence: Its Practice and Challenge in Indonesia” (2011) ini lebih banyak menekankan penelitian terhadap produk budaya yang berkait-kelindan dengan peristiwa yang menjadi akhir kekuasaan Sukarno itu, yaitu tentang bagaimana Orde Baru membangun landasan ideologi Anti-Komunisme melalui sastra dan film.

Anti-Komunisme, bahkan kekerasan terhadap orang komunis dan selalu dijadikan musuh imajiner bersama tidak hadir serta merta begitu saja, atau sebatas hasil dari kampanye politik. Ada lantasan budaya yang melegitimasi praktik-praktik kekerasan fisik yang terjadi pasca 1965 yang disponsori negara. Yaitu lewat produk budaya, dalam hal ini adalah sastra dan film. Sehingga apa yang menimpa para korban seolah dianggap sudah seharusnya. Inilah logika yang dibangun oleh rezim Orde Baru, melalui agresi kebudayaan untuk melawan komunisme. Dalam kata lain telah terjadi “kekerasa budaya”, yang secara definitif menurut Johan Guntung dalam Culture Violence (1996)seperti yang dikutip Wijaya Herlambang (Hal. 35) adalah: “Aspek-aspek kebudayaan, bidang-bidang simbolis dari keberadaan kita—seperti agama dan ideologi, bahasa dan seni, pengetahuan empiris dan pengetahuan formal (logika, matematika)—yang dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung dan struktural.”

Penemuan Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965 tentu menarik sekaligus membuka kesadaran baru kepada kita, bahwa Anti-Komunisme sekaligus praktik-praktik kekerasan langsung dan struktural terhadapnya tidak dilandasi oleh narasi politik semata. Tetapi lebih jauh dari itu, melalui sesuatu yang sangat halus dan samar serta masuk ke aspek-aspek kehidupan dengan subtil, yaitu produk budaya melalui agen-agen kebudayaan Orde Baru. Inilah kemudian yang dinamakan sebagai “kekerasan budaya/kekerasan tak langsung” yang imbasnya tentu lebih besar ketimbang kekerasan langsung. Sebab, kekerasan tak langsung sebagai kerangka berpikir sekaligus legitimasi memicu terjadinya kekerasan langsung secara terus menerus.

Meskipun banyak produk kebudayaan yang dihasilkan rezim Orde Baru dalam mempromosikan budaya Anti-Komunisme, seperti ideologi negara, museum, monumen, diaroma, folklor, lembaga agama, buku-buku pegangan siswa, dan materi penalaran, Wijaya Herlambang dalam buku ini lebih menyoroti produk budaya berupa film dan sastra, terutama Film Penumpasan Pengkhianatan G30 S PKI (1984) yang disutradarai Arifin C. Noer sebagai media propaganda utama pemerintah Orde Baru—yang rutin dipropagandakan dengan ditayangkannya di televisi nasional setiap tahun sepanjang 1984-1998—dan novel yang diadaptasi Arswendo Atmowiloto dari film tersebut. Turut dibicarakan tentang sepak terjang kelompok-kelompok kebudayaan kontemporer, terutama para penggiat sastra yang tergabung dalam Manifes Kebudayaan dan derivat atau simpatisannya, yang telah turut melanggengkan budaya Anti-Komunisme dan secara tidak langsung juga berkontribusi memberikan landasan budaya atas kekerasan fisik yang telah terjadi atau sedang terjadi.

Ada fakta-fakta menarik, bahkan dikatakan cukup mengejutkan dari riset Wijaya Herlambang dalam buku ini, yaitu peran penting para brokerkebudayaan di Indonesia untuk Barat. Broker ini berada di bawah bimbingan langsung CIA melalui underbouw-nya: CCF (Congress for Culture Freedom), di mana para kacung imperialisme barat didikte untuk menentukan kebudayaan Indonesia pasca 1965 dengan membangun liberalisme dan memusnahkan komitmen sosial-politik dalam kesenian atau kebudayaan (baca: realisme sosialis) di satu sisi, dan di sisi lain turut memberi legitimasi anti-komunisme melalui produk-produk budaya yang mereka hasilkan.

Barat (Amerika Serikat and the gank) sebagaimana kita tahu, punya agenda khusus di Indonesia, yaitu ingin membangun dominasi kapitalisme-nya demi mengeruk sumber daya alam dan keuntungan lainnya. Namun, hal itu selalu gagal karena komitmen politik dan kecondongannya Sukarno pada paham kiri, terutama komunisme, sebagai penentang utama kapitalisme. Untuk memuluskan agendanya, Barat mesti meruntuhkan kekuasaan Sukarno dan memusnahkan komunisme yang menjadi musuh imperialisme dan kapitalisme-nya. Maka, selain melakukan pelbagai upaya melalui strategi politik dan menemukan momentum pada tahun 1965, Barat melalui CIA-nya juga melakukan kampanye anti-komunisme lewat kebudayaan, sekaligus untuk membentuk kebudayaan nasional yang berorientasi liberal.

Sebagaimana hasil riset Wijaya Herlambang, selain kerja sama dengan tokoh-tokoh PSI (Partai Sosialis Indonesia) dengan menyediakan beasiswa untuk dididik sesuai doktrin ekonomi AS, upaya juga dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mendekati beberapa intelektual-sastrawan saat itu, seperti Mochtar Lubis, Arif Budiman, Wiratmo Soekito,Taufik Ismail, sampai yang termuda: Goenawan Muhammad. Di kemudian hari mereka menjadi penggagas sekaligus penanda-tangan “Manifes Kebudayaan”, sebuah konsep kebudayaan mengusung humanisme universal yang selalu mengasosiasikan diri dengan konsep “l’art pour l’art” (seni untuk seni) sebagai tandingan terhadap seni yang politis. Dan di tahun yang tidak terlalu jauh mereka juga mendirikan majalah Horison, majalah yang selanjutnya mempunyai peran penting membentuk orientasi budaya, terutama sastra, dengan gaya sesuai keinginan barat.

Bahkan Wijaya Herlambang menemukan fakta adanya hubungan khusus antara pemimpin penting CCF, Kats dengan Goenawan Muhamad. Keduanya menjadi rekan kerja, meski kemudian Kats lebih banyak mendikte Goenawan Muhamad agar memenuhi keinginannya. Misal, permintaan penerjemahan buku-buku produk Barat yang dianggap memiliki gagasan yang menjauhkan publik dari paham komunisme dengan imbalan uang untuk Goenawan Muhamad sebesar $50 di awal kerja.

Begitu pun kelompok kebudayaan populer lainnya yang berupaya membendung dan mendekonstruksi Anti-Komunisme turut disinggung oleh Wijaya Herlambang di buku ini. Di antaranya adalah JAKER (Jaringan Kerja Kesenian Rakyat) yang dimotori oleh penyair Wiji Thukul, dan kemudian KSI (Komunitas Sastra Indonesia) yang melahirkan majalah boemipoetra, serta para aktivis kebudayaan dan politik sepanjang era Orde Baru. Kelompok inilah yang punya upaya perlawanan dan destabilisasi hegemoni Orde Baru dengan ideologi Anti-Komunisnya.

Di bagian akhir buku, penulis secara khusus mendedah novel September karya Noorca M. Massardi. Menurut Wijaya Herlambang, novel tersebut yang paling relevan dalam kaitannya dengan diskusi tentang bagaimana sastra memiliki andil dalam proses dekonstruksi versi resmi peristiwa 1965 dan ideologi Anti-Komunis warisan Orde Baru. Isinya yang fundamental menjadi narasi alternatif sekaligus perlawanan terhadap kekerasan budaya terutama lewat sastra dan film yang selalu dikampayekan Orde Baru untuk melegitimasi kekerasan fisik, yang sampai saat ini masih hidup, sekalipun Orde Baru sendiri telah runtuh dua puluh satu tahun silam.

Tentu, buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 ini layak dibaca oleh siapa pun, karena isinya akan membawa pada kesadaran (atau minimal perspektif) baru, bahwa budaya yang kita kenal—mungkin sebagian dari kita ikut menjalaninya—adalah tidak serta merta lahir begitu saja. Tetapi mempunyai riwayat panjang dengan pergelutan-pergelutan politik yang melingkupinya; bahkan di baliknya banyak manusia yang dirugikan dan dikorbankan. [T]