CERPEN terlahir dan melahirkan realitas kehidupan. Realitas diramu membangun simpul-simpul konstruksi sosial. Konstruksi soalial melibatkan habitus, modal, dan bidang yang ditanamkan untuk legitimasi kekuasaan atas keseluruhan isi cerpen. Hal ini diramu oleh Made Suar Timuhun dalam buku bunga rampai cerpen berjudul “Anak Muani ane Tusing Kena Iusan Pakibeh Jagat” (2024). Membahasnya secara komprehensif memerlukan kritik analitik terhadap ontologis, episteme, serta aspek aksiologisnya. Berkenaan dengan hal tersebut, uraian ini akan dijabarkan menjadi tiga babak, yaitu (1) Luh – Muani, (2) Satya – Céda, dan (3) Feminis – Misoginis.

LUH – MUANI

Berbicara luh – muani, pria – wanita tak dapat dilepaskan dari berbagai aspek, termasuk aspek kosmologi Gama Bali tentang sosok Ardhanareswari (manifestasi Tuhan sebagai mahluk setengah pria setengah wanita). Perkembangan zaman mengait-ngaitkannya dengan Lingga – Yoni, Purusa – Pradana, Akasa – Pertiwi, dan sebagainya. Hal ini penting disampaikan sebagai jembatan pembuka untuk analitik buku “Anak Muani ane Tusing Kena Iusan Pakibeh Jagat” milik Made Suar Timuhun, karena sejak zaman kuno hingga kini kesetaraan pria – wanita di Bali sangat dijaga. Hal ini disampaikan dalam berbagai kisah folklore, fiksi, imaji, serta tutur gugon tuon orang Bali. Kisah Siwa dan Durga sebagai saktinya (tanpa wanita pria tidak sakti), Sita cikal bakal perang Ayodya dan Alengka, Drupadi cikal bakal perang Pandawa dan Korawa, serta kepercayaan masyarakat tradisional Bali tentang personalisasi Tuhan dalam berbagai bentuk arca maskulin dan feminim. Konstruksi masyarakat dan konvensi realitas dalam “Anak Muani ane Tusing Kena Iusan Pakibeh Jagat” saling beririsan membentuk sebuah alur yang disajikan sebagai berikut.

- Anak Muani ane Mabok Lantang

Disajikan konvensi tradisional bahwa laki-laki harus beramput pendek, kemudian perempuan harus berambut panjang. Hal ini kemudian dikait-kaitkan ke legitimasi paras, bahwa laki-laki berambut pendek akan lebih ganteng kemudian perempuan berambut panjang lebih cantik. Serangkaian dalam cerita tersebut, disebutkan bahwa tokoh laki-laki boleh berambut panjang jika sedang memiliki istri yang hamil. Selain itu, ending cerita menyajikan tokoh laki-laki yang berambut panjang karena tidak punya uang (efek pandemi). Timbul pertanyaan, mengapa (kemudian) laki-laki boleh berambut panjang dan perempuan tidak?

- Patakon ane Keweh Baan Tiang Nyautin

Dalam cerpen ini disajikan hubungan inses ibu dan anak. Anak sebagai tokoh utama dihadirkan dengan habitus yang toxic dan berakhir menjadi penyelewengan norma asusila. Dalam hal ini, tokoh ibu yang seharusnya menjadi ‘pengayom’, mengalami discredit dengan dihadirkan menjadi pasangan inses anaknya yang tidak kunjung menikah.

- Puun

Dalam cerpen ini disajikan sebuah kepercayaan lampau masyarakat tentang sebuah aktifitas transaksional. Diyakini bahwa apapun yang dibeli di hari ‘Soma’, Senin akan terbakar (puun). Doktrin ini disematkan pada tokoh Nenek yang menasehati seluruh anggota keluarganya. Dalam hal ini, Putu Satria (cucu) kemudian meyakini doktrin yang diberikan neneknya. Hal ini menunjukkan modal sosial si nenek sebagai seorang pewaris tradisi. Masalah-masalah yang timbul dalam cerpen mengarah ke doktrin si nenek yang menjadi kenyataan.

- Peteng Siduri

Pandemi menjadi latar belakang cerita. Kesuksesan terlahir karena pandemic, tokoh utama yang sebelumnya bekerja pada sector pariwisata terpaksa beralih ke sector niaga. Kesuksesan menghampiri tokoh utama, namun kesialan tidak bisa dielakkan. Istri mandul, wanita penggoda, dan sanak keluarga yang menginginkan kedudukan menjadi pusaran konflik cerpen ini.

- Anak Muani ane Tusing Kena Iusan Pakibeh Jagat

Dalam cerpen yang dijadikan judul buku ini, disajikan tokoh utama yang sangat tekun dalam pekerjaannya. Walau mengalami hambatan kognitif, tokoh utama bisa memberikan implikasi prima dalam hidupnya. Tokoh laki-laki yang jauh dari hingar bingar zaman. Menuai kesuksesan tanpa terpengaruh zaman.

- Luh Aget ane Setata Aget

Menceritakan perselingkuhan menantu dan mertua. Sosok menantu yang sebelumnya mencari nasabah berakhir pada perselingkuhan di rumah tangga. Sosok Luh Aget digambarkan menjadi perusak hubungan keluarga besar.

- Juara di Atin Memene

Menceritakan tokoh siswa yang kalah dalam perengkingan akibat tidak mengikuti les. Dihadirkan habitus toxic yang diperankan ibu-ibu dalam menguatkan ketimpangan sosial terhadap siswa yang les dengan gurunya dan siswa yang tidak les. Integritas guru menjadi sorotan.

- Katundung Meme Kualon

Menyajikan hubungan asusila antara ibu dan anak tiri. Hal ini diprakarsai oleh tokoh ibu tiri, yang diposisikan sebagai pengidap kelainan seksual.

- Entikan Gumi

Menceritakan tentang persinggungan sosial akibat rumput. Dalam cerita ini, Pan Subatah sebagai tokoh antagonis yang berbuat culas diposisikan tetap aman menjalani kehidupannya. Hal ini dikaitkan sebagai kritik sosial terhadap pemilik modal kekuasaan yang mendiskriminasi rakyat kecil.

- Mabalih Endihan

Dalam cerpen ini diceritakan persinggungan konvensi tradisional dan modern. Hal ini disajikan dalam bentuk bola api yang diyakini datang setiap Nyepi, dan kembang api yang dijadikan ending dalam cerita.

- Adan ane Luwung

Cerpen ini menyajikan permasalahan ‘parenting’ yang kemudian dikaitkan dengan disharmoni menantu dengan mertua. Stigma mertua akibat pengaruh buruk lingkungan menjadi konflik utama cerita ini.

SATYA – CEDA

Kesetiaan Made Suar Timuhun dalam menulis karya sastra berbahasa Bali sudah terbukti. Ia menulis sejumlah karya sastra, Puisi Melajah (2014), Kumpulan Cerpen Jaen Idup di Bali (2015), Kelangen Ngeberang Angen (2023), dan Anak Muani ane Tusing Kena Iusan Pakibeh Jagat (2024). Ia juga menjalankan profesi sebagai seorang Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali yang ditugaskan di Kabupaten Badung. Ia meniggalkan profesi akomodasi pariwisata pada bidang bakery (pembuat roti) demi menjadi penyuluh. Kesetiaan itu sudah mengakar sejak sebelumnya ia tamat pada SMK Pariwisata dengan bidang keahlian Housekeeping, namun kuliah di Jurusan Pendidikan Bahasa Bali. Beralih dari hobinya pada matematika pada kesehariannya kini menjadi penulis sastra. Inikah yang dinamakan ‘tusing kena iusan pakibeh jagat’? Diakan anak muani tersebut?

Dengan meminjam paradigma berpikir Bourdieu, dapat diformulasi sejumlah simpul-simpul fungsi terbitnya buku ini, diantaranya:

- Suar memberikan pemahaman bahwa sejatinya kesetiaan itu berawal dari diri sendiri. Dalam sejumlah cerpen ditunjukkan bahwa kesetiaan bisa diingkari oleh siapapun, termasuk ikatan paling dekat ibu – anak.

- Bahwa setiap habitus akan melahirkan konstruksi sesuai dengan stimulus yang diberikan. Hal ini berkenaan dengan tokoh-tokoh yang sangat terpengaruh terhadap lingkungan sosialnya.

- Bahwa modal sosialnya sebagai seorang Penyuluh Bahasa Bali yang sangat lekat dengan kegiatan perlombaan pada Bulan Bahasa Bali (diselenggarakan setiap Februari) Suar menjadikan lomba Bulan Bahasa Bali sebagai penyelamat salah satu tokoh terintimidasi.

- Bahwa bidang Suar sebagai seorang penjaga tradisi memberikannya kekuasaan untuk dapat melegitimasi tokoh seorang laki-laki yang bisa sukses walau tidak bergantung pada perubahan zaman, layaknya dia yang bertahan pada khazanah tradisional Bali.

- Memasukan epistolary ke dalam karya sastra sebagai bentuk pemuktahiran gaya penceritaan.

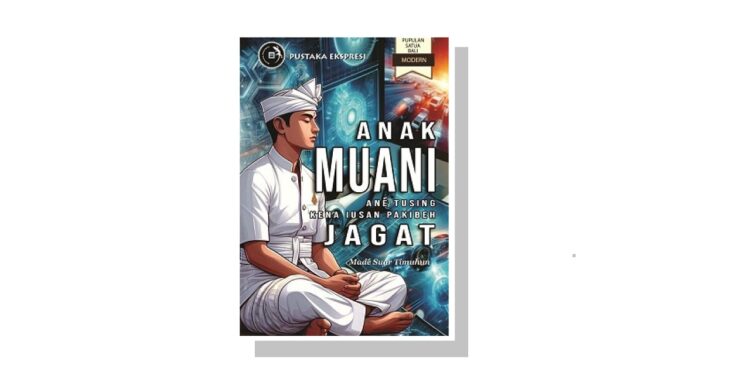

- Menyajikan penyegaran visual cover dengan pemanfaatan AI

- Menyajikan reproduksi sosial tentang praktik penyimpangan asusila

- Menyajikan reproduksi sosial tentang antimitos

- Menyajikan reproduksi sosial tentang kuasa pengetahuan

FEMINIS – MISOGINIS

Perjuangan terhadap kaum perempuan sangat banyak ditulis dalam karya sastra. Tarian Bumi (Oka Rusmini), Trilogi Jirah (Cok Sawitri), Ngantosang Ulungan Bulan (Carma Mira), dan lainnya merupakan bentuk pembelaan diri terhadap diskriminasi gender perempuan. Namun demikian, berbanding terbalik dengan buku “Anak Muani ane Tusing Kena Iusan Pakibeh Jagat” karya Suar Timuhun ini. Hal tersebut disajikan dalam sejumlah pemaknaan sebagai berikut.

- Penyajian cover buku ditampilkan icon laki-laki serba putih yang sedang bersila meditasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa laki-laki merupakan mahluk yang bersih dan tenang dalam buku ini. Hal ini berkaitan dengan tokoh Made Galang yang diceritakan sangat cemerlang menjalankan hidupnya.

- Indeks berupa judul buku di bagian cover dengan ukuran kata Muani (laki-laki) dicetak paling besar. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk menonjolkan laki-laki dalam buku ini.

- Pada kata pengantar, Suar memberikan ucapan terimakasih special hanya pada seorang laki-laki bernama Made Sugianto (Pustaka Ekspresi) atas dedikasi diterbitkannya buku ini.

- Reproduksi sosial berupa antimitos yang dilakukan laki-laki sebagai bentuk perlawanan terhada kejadian irasional memposisikan laki-laki menjadi sosok yang bernalar.

- Reproduksi sosial berupa bentuk penyimpangan asusila dan lingkungan toxic yang diciptakan oleh perempuan dalam delapan cerpen (dari total 11 judul cerpen) di buku ini mengarah pada bentuk misoginis dan discredit prempuan.

- Seksisme dalam sejumlah cerpen dengan memposisikan tokoh perempuan sebagai tokoh yang ‘bejat’.

Makna-makna tersebut hanyalah setitik narasi kecil dari sebuah luasnya nilai buku ini. Hal ini adalah bentuk apresiasi terhadap lahirnya buku “Anak Muani ane Tusing Kena Iusan Pakibeh Jagat” dalam kerasnya gejolak zaman. Di dalamnya, laki-laki sangat kuat bertahan pada gejolaknya, namun perempuan tak bisa mengelak dari pengaruh cacatnya zaman. Di dalamnya gejolak zaman tebang pilih.

Selamat pada Bli Made Suar Timuhun melahirkan anak ke-4 dengan sangat menarik, siapkan dirinya untuk melawan kerasnya pengaruh zaman. [T]

Penulis: Nurjaya PM

Editor: Adnyana Ole

BACA artikel lain dari penulis NURJAYA PM

![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)