SEBAGAI orang Bali yang belum pernah malali ke Nusa Penida, saya merasa beruntung bisa menghirup aroma kehidupan Nusa Penida melalui buku kumpulan cerpen Ngetelang Getih Kaang Putih karya Ni Putu Ayu Suaningsih, atau yang akrab disapa Ayus. Ayus berhasil membawa saya masuk ke dalam suasana kehidupan masyarakat Nusa Penida yang dihadirkan dalam berbagai cerita berlatar masa dan konflik yang berbeda. Dari penggunaan bahasa khas Nusa hingga pengkarakteran manusia Nusa Penida, saya seolah merasakan pengalaman nyata berada di pulau tersebut, meski di sisi lain dari Nusa Penida yang saat ini sangat maju dengan pariwisatanya.

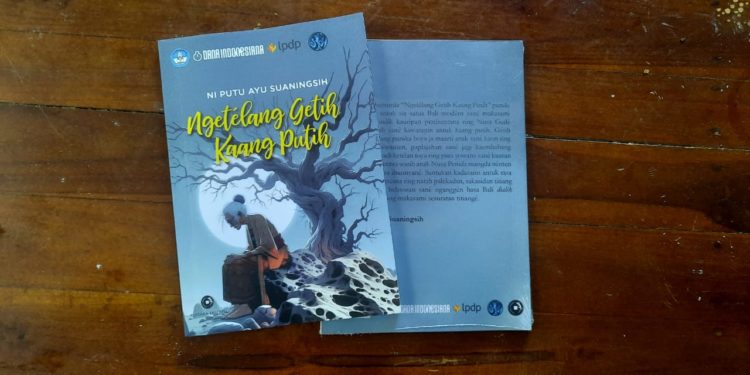

Buku ini, yang berhasil meraih juara 1 dalam Sayembara Gerip Maurip Tahun 2024, terdiri dari sembilan cerita pendek berbahasa Bali yang seluruhnya mengambil latar di Nusa Penida. Penggunaan bahasa Bali khas Nusa dalam dialog memberikan ciri khas yang membedakan karya ini dari kumpulan cerpen lainnya. Kekuatan buku ini terletak pada penggambaran yang detail dan otentik, baik dari segi bahasa maupun suasana yang dihadirkan.

Sebagai seorang guru Bahasa Bali, membaca karya yang telah diakui dalam sayembara prestisius ini membuat saya berpikir: bagaimana buku ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan ajar di kelas?

Ada beberapa keunggulan buku ini yang sangat relevan untuk pembelajaran menulis cerpen berbahasa Bali. Pertama, penggunaan bahasa kepara (bahasa Bali sehari-hari) dalam semua cerpen membuat karya ini mudah diakses oleh siswa. Sering kali, siswa merasa canggung atau takut ketika dihadapkan dengan sastra berbahasa Bali yang menggunakan bahasa alus. Namun, Ayus dengan cermat menggunakan bahasa kepara, membuat cerita-cerita ini terasa alami dan dekat dengan pembaca muda. Hal ini juga didukung oleh Ketut Sugiartha, salah satu juri sayembara, dengan turut menggunakan bahasa kepara dalam pengantar buku ini.

Penggunaan bahasa kepara membuat buku ini layak dijadikan pintu masuk bagi siswa untuk mengenal sastra Bali modern. Diksi yang dipilih Ayus konsisten pada ranah kepara, dan ini memudahkan siswa yang mungkin merasa asing dan bahkan phopia dengan bahasa alus. Ini adalah langkah positif dalam memperkenalkan sastra Bali kepada generasi muda, terlebih melalui cerpen Liang Galang Makolang yang mengangkat tema depresi remaja yang terasa sangat relate dengan kehidupan generasi muda.

Selain itu, penggunaan dialek Nusa dalam dialog adalah aspek lain yang menjadikan buku ini unik. Kata-kata seperti “eda,” “kola,” dan “tara” memberikan warna lokal yang otentik tanpa mengganggu pemahaman pembaca terhadap isi cerita. Dalam konteks pembelajaran, siswa dapat mempelajari bagaimana dialek daerah digunakan secara tepat dan kontekstual dalam karya sastra. Kita menanti terbitnya karya-karya sastra Bali yang menggunakan dialek lokal seperti dialek Bali Aga, dialek negara, atau mungkin dialek Tabanan yang ditulis sesuai pelafalannya.

Ayus juga menunjukkan keahliannya dalam menggunakan paribasa Bali yang sesuai dengan konteks cerita, seperti penggunaan sesonggan dalam kutipan berikut:

“Dawa papahé, liu slépané. Kola tuanan kading éda, kola ané liunan nawang tekén éda” (Punyan Pule, halaman 18).

“Liunan krébék kéwala tusing ada ujan. Munyiné gén liu, dini ditu ngutang munyi, kéwala tusing ada dadi duduk, tusing ada apa” (Punyan Pule, halaman 20).

Hal ini bisa menjadi contoh yang baik dalam pembelajaran penggunaan paribasa Bali dalam menulis.

Penggunaan paribasa berupa sesawangan dan pepindan juga dimanfaatkan Ayus dalam deskripsi tokoh, seperti pada kutipan berikut.

Anak luh mabok sosoh mawarna gading, pangadegné langsing lanjar tur mabatis meling padi ento majalan…. (Kulit Tipat, halaman 1)

Alisné madon intaran, giginné matun semangka, jrijinné kadi pusuh bakung, yén majalan sada matayungan kadi busungé amputang. Bangkiangné acekel gonda layu maimbuh nyonyoné ané kadi nyuh gading kembar. Lemuh sajan mula pajalanné Luh Suri. Sledétanné galak nyak saling isinin tekén manis kenyemné. (Punyan Pule, halaman 19)

Tak hanya sampai disana, bebladbadan juga dimanfaatkan Ayus untuk mempercatik narasi cerpennya. Sok uék pedemang cicing, lelawahé kena tepis, nyaka jelék nyaka tusing, ngulahé maan pipis (Nyilapin Pipis Kelangan Kasugihan, halaman 37) sebagai salah satu contoh penggunaan yang tepat.

Selain kekuatan bahasa, deskripsi latar tempat dalam buku ini juga sangat menonjol. Ayus berhasil menggambarkan Nusa Penida yang tandus, kering, dan berbatu, sehingga pembaca seolah-olah bisa merasakan langsung kondisi geografis dan tantangan hidup di sana. Deskripsi seperti “Cara biasané, gumi Nusa Gedé satata kebus buka dusdus andus ané makebius uli bungut paoné” (Punyan Pule, halaman 17) memperkuat suasana yang terbangun dalam cerita.

Dalam pembelajaran penulisan cerpen, buku ini juga bisa menjadi referensi dalam mengajarkan berbagai teknik naratif. Ayus kerap menggunakan alur maju-mundur, memberikan cuplikan awal yang kemudian terjawab di bagian akhir cerita. Contohnya, dalam cerpen Kulit Tipat, cerita dimulai dengan kenangan Men Dangin yang akhirnya diselesaikan dengan pesan karma phala di bagian penutup. Teknik yang serupa digunakan pada sebagian besar cerpen lain untuk memberi rasa penasaran pada awal cerpen.

Tidak hanya itu, permainan sudut pandang yang digunakan Ayus juga menarik. Beberapa cerpen seperti Punyan Pule dan Ngalap Tresnan Punyan Nyuh menampilkan perspektif dari sudut pandang pohon, serta Nyilapin Pipis Kelangan Kasugihan menampilkan sudut pandang batu karang, yang bukan hanya menawarkan keunikan tetapi juga memperkaya imajinasi pembaca. Sudut pandang orang pertama dari objek non-manusia ini bisa menjadi referensi menarik bagi siswa dalam eksplorasi kreatif penulisan mereka.

Meskipun demikian, ada beberapa kekurangan minor dalam buku ini. Seperti kegagalan logika waktu dalam cerpen Kulit Tipat, di mana ada adegan yang melibatkan mobil Alphard yang tampaknya tidak sesuai dengan latar waktu yang dihadirkan, kesalahan penggunaan kata sunari dalam cerpen Kala, Kali, Kalu yang dimaknai sebagai pindekan, atau pemilihan diksi ngemaang nawang sebagai terjemahan ‘memberi tahu’ yang harusnya bisa diganti dengan kata ngorahin. Namun, kesalahan ini tidak mengurangi kualitas keseluruhan buku.

Secara keseluruhan, Ngetelang Getih Kaang Putih adalah karya yang sangat layak digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran menulis cerpen berbahasa Bali. Dengan keunikan bahasa, kekuatan deskripsi, dan teknik penceritaan yang kaya, buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan Nusa Penida tetapi juga membuka peluang pembelajaran yang kreatif dan menarik bagi siswa. Jadi, mari belajar menulis cerpen sambil malali ke Nusa Penida melalui buku ini! [T]

- Artikel ini disampaikan dalam acara bedah buku serangkaian Festival Sastra Bali Modern yang diadakan Suara Saking Bali di kampus STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Minggu, 8 September 2024