SESAAT sebelum Kesenian Gambuh Maha Gita, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, pentas di Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-45, Sabtu (15/7/2023) siang, lelaki berusia 66 tahun itu menghampiri tim peneliti dari Mulawali Institute—yang bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV Bali-NTB—di sebuah warung depan Kalangan Angsoka. Lelaki tua itu bukan orang sembarang, ia salah satu tokoh penting dalam kesenian Gambuh Pedungan hari ini. Kedua belah pihak memang sudah janjian bertemu sebelumnya

Setelah bertegur sapa dengan ketua tim peneliti, ia duduk menghadap ke selatan, tepat di samping kanan orang yang hendak mewawancarainya. Salah seorang anggota peneliti mengeluarkan buku catatan dan siap mencatat informasi—sebelum itu peneliti tersebut sempat menyalakan sebatang rokok. Sementara itu, di balik kaca etalase tempat buah dan mie instan dipajang, seorang perempuan paruh baya sibuk meracik kopi pesanan orang-orang yang singgah di warungnya.

Nyoman Sudiana, lelaki tua itu, terdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan salah seorang peneliti yang bertanya mengenai bagaimana Gambuh di Pedungan bermula. Sudiana seolah sedang mengingat-ingat sesuatu, entah buku bacaan atau tutur cerita dari para pendahulunya yang barangkali jarang ia kunjungi. Tapi, tak selang berapa lama, lelaki yang berasal dari Banjar Menesa, Desa Pedungan, Denpasar Selatan, itu akhirnya berbicara.

“Gambuh Pedungan itu pada awalnya merupakan kesenian istana dan sempat mendapat perhatian khusus dari Puri Satria Denpasar. Tapi, tidak ada catatan pasti, kapan kesenian ini mulai berkembang di Desa Pedungan,” ujarnya.

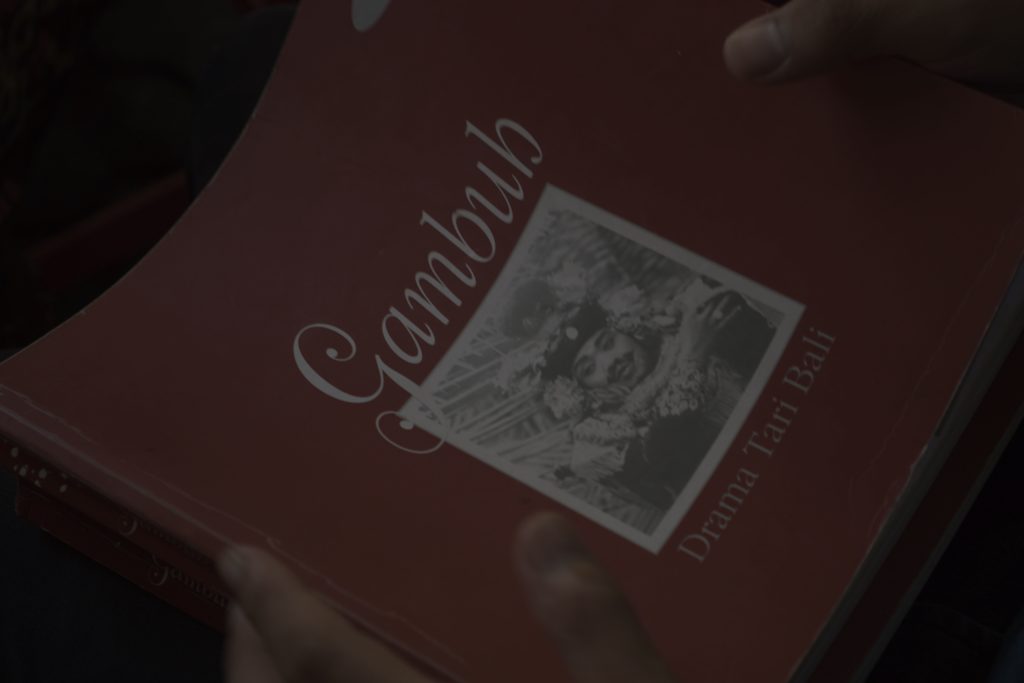

Sesaat setelah menjawab pertanyaan, Nyoman Sudiana menunjukkan dua jilid buku gemuk yang berjudul Gambuh Drama Tari Bali (jilid 1 dan 2) karya Maria Christina Formaggia—perempuan Italia yang sudah lama tinggal di Ubud, Bali, itu. “Kalau dalam buku ini, kebanyakan istana di Bali pada abad 19 memiliki bangsal khusus yang disebut Bale Pagambuhan,” terang Sudiana.

Dalam buku yang diterbitkan Yayasan Lontar, Jakarta, pada tahun 2000 itu disebutkan, bangsal-bangsal itu difungsikan sebagai pusat kehidupan umum istana, di mana rakyat bisa melakukan kewajiban ritual dan menyiapkan diri sebagai prajurit, dan tempat kedudukan raja mengatur kerajaan, tentu saja.

Nyoman Sudiana, tokoh Gambuh Pedungan, saat diwawancarai | Foto: Dio

Sementara itu, dalam laporannya yang bertajuk Eenigen tijd onder de Baliers Eene Reisbeschrijving (1883), Julius Jacobs menyatakan hingga akhir abad 19 Gambuh merupakan tontonan penting di Bali yang dimiliki hampir semua istana pada zaman itu. Jika benar demikian, adanya bangunan Bale Pagambuhan di setiap keraton atau puri adalah bukti bahwa benar seni pertunjukkan ini mendapat tempat terhormat di kalangan istana di Bali.

Dan mengenai hal tersebut, teks Babad Dalem memberi informasi singkat tentang para arya Majapahit, penguasa baru keraton Samprangan, setelah selesai membangun keraton di Gianyar, mereka membentuk sebuah Gambuh. Puput kadaton ring Samprangan, kadatwan ira Dalem Wawu Rauh, wangun Gambuh para aryeng Majapahit. Hal itu terjadi sekitar sunia buta segara bumi (Saka 1350 atau 1428 Masehi).

Namun, dalam beberapa sumber, Gambuh sebagai drama tari diperkirakan telah ada sejak zaman pemerintahan Raja Waturenggong di Gelgel, Klungkung. Dan seperti yang dikatakan Sudiana, mula-mula Gambuh lahir sebagai seni pertunjukkan di istana. Tetapi, sekali lagi, tidak ada catatan pasti kapan Gambuh mulai dilestarikan di Desa Pedungan.

Sebenarnya, sebelum melakukan wawancara dengan Nyoman Sudiana di Art Center Denpasar siang itu—sebelum Kesenian Gambuh Maha Gita pentas—tim peneliti Mulawali Institute lebih dulu menemui I Kadek Agus Sudiantara, seorang praktisi seni karawitan dan Gambuh Pedungan, di kediamannya yang sekaligus tempat berdirinya Sanggar Seni Kertha Jaya di Banjar Menesa, Desa Pedungan, Denpasar Selatan.

Dan pada saat ditanya mengenai sejak kapan Gambuh masuk dan berkembang di Desa Pedungan, seniman lulusan ISI Denpasar itu juga mengatakan hal yang sama, tidak tahu kapan tepatnya dan bagaimana Gambuh bisa berkembang di desanya.

“Gambuh di sini seperti seolah-olah ada begitu saja. Entah kapan. Yang jelas, Gambuh itu awalnya dari puri dan sepertinya juga berkembang di desa-desa sekitar Pedungan,” katanya, Sabtu (15/7/2023) pagi.

Tetapi, mendiang I Gede Geruh, maestro penari Gambuh di Pedungan, meski sedikit tidak yakin, ia mengatakan bahwa Gambuh diperkirakan sudah ada di Desa Pedungan sejak tahun 1836. Informasi ini didapatkannya dari sang kakek.

“Kakek dan kawan-kawannya pernah menjadi penari Gambuh Puri Pamecutan,” ujar Geruh, sebagaimana tertulis di laman Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbudristek.

Sementara itu, terlepas dari ketidakpastian kapan Gambuh ada di Pedungan, yang jelas, dalam buku Deskripsi Tari Gambuh di Kabupaten Badung (1991), lestarinya Gambuh Pedungan sampai kini tak luput dari peran orang-orang puri.

Diceritakan, pada saat perang Puputan Badung meletus, seorang putra Raja Denpasar dibuang ke Lombok oleh Belanda. Namun, setelah dewasa ia dipulangkan lalu diangkat menjadi regen (setara bupati) di Denpasar.

Salah satu penari Gambuh Maha Gita, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, saat pentas di PKB ke-45 | Foto: Dio

Putra raja itu, setelah menjabat sebagai regen, menaruh perhatian besar terhadap Gambuh di Pedungan—bahkan salah satu istrinya berasal dari Pedungan. Regen tersebut banyak memberi dorongan serta fasilitas seperti menyumbang balai tempat latihan Gambuh dan dukungan lainnya.

“Terjalinnya hubungan baik antara kesenian Gambuh Pedungan dengan Puri Satria membuat kesenian ini semakin kuat,” ujar Nyoman Sudiana. Setiap ada kegiatan upacara di Puri Satria, lanjutnya, Gambuh Pedungan pasti selalu dipentaskan—untuk ngayah, katanya.

Sejak saat itulah, menurut beberapa narasumber, raja mengukuhkan Desa Pedungan sebagai pusat pembelajaran Gambuh, yang saban hari siap menari ke puri dan mengabdi kepada raja. Dari sanalah diperkirakan kesenian drama tari dengan musik khas itu terus mengalir hingga di penghujung fajar abad ke-21 ini.

Gambuh adalah salah satu kesenian di Bali yang bergenre drama tari klasik dan masih dilestarikan hingga saat ini. Dalam jurnalnya Eksistensi Drama Tari Gambuh di Desa Adat Pedungan (2021), Ade Mahendra dkk menuliskan, Gambuh merupakan kesenian berbentuk teater—“karena di dalamnya terdapat elemen-elemen tari, vocal atau dialog, musik, drama, sastra, dan seni rupa, sehingga menjadi inspirator seni pertunjukan yang lahir belakangan”.

Drama tari Gambuh mengambil lakon dari cerita-cerita Panji—cerita asli Indonesia yang berkembang di Jawa, Bali, Lombok, dan beberapa wilayah di sekitarnya pada abad ke-12 Masehi—seperti kisah Ki Dalang Anteban, dll. Dalam pakemnya, Gambuh biasanya dipentaskan selama 3 jam nonstop, kadang lebih.

Gambuh memiliki gerak tari yang khas, sebagaimana kesenian Bali klasik lainnya, yang sesuai karakter atau perwatakan tokoh dalam cerita seperti mungkah lawang, gerakan tari membuka langse (tabir) sebagai awal dari suatu tarian; ngeseh, gerakan sendi untuk menghubungkan agem kanan ke agem kiri; nayog, gerakan berjalan disertai ayunan tangan yang difokuskan pada siku, dengan arah gerakan datar ke samping, kanan, dan kiri secara bergantian baik lengan kiri maupun lengan kanan.

Atau nyambir; milpil; tayung ngotes gulu wangsul; ulap-ulap; tetanganan; nabdab karna; nabdab gelung; buta ngawasari; sledet capung; gelatik nuut papah; sampai ngalih pajeng, gerakan mencari payung atau pajeng yang ada di sebuah stage atau kalangan tempat pementasan.

Salah satu penari Gambuh Maha Gita, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, saat pentas di PKB ke-45 | Foto: Dio

Sedangkan, ada tiga struktur pertunjukan dalam drama tari Gambuh. Pertama, pertunjukan diawali dengan sajian tabuh pategak dan diantar dengan iringan tabuh Gari. Bagian kedua, merupakan inti dari pagelaran, yang juga dibagi menjadi empat adegan utama, meliputi papeson putri, papeson panji, papeson prabu, dan pasiat.

Bagian ketiga, atau yang lazim disebut panyuud, adalah bagian akhir pementasan. Pada bagian ini, seluruh pemain atau pragina berkumpul, berjejer di stage atau kalangan, untuk memberikan penghormatan dan ungkapan terima kasih kepada penonton pertunjukan.

Sedangkan, menurut Prof. Dr. I Wayan Dibia (1999), instrumen gamelan Gambuh terdiri dari beberapa buah suling besar, satu atau dua buah rebab, sepasang kendang kecil, sebuah kempur, kajar, klenang, kenyir, sepasang gumanak, sepangkon ricik, satungguh kangsi, dan sebuah gentorang.

Adapun gending-gending yang dimainkan antara lain: Tabuh Gari (untuk pembukaan), Subandar (untuk mengiringi condong), Sumambang (untuk Kakan-kakan dan putri), Sekar Gadung (untuk iringan Arya), Bapang Gede (untuk iringan Demang dan Tumenggung), Sumerdasa, Lengker, Bapang Selisir (untuk Panji), Bapang (untuk Penasar), Biakalang (untuk Prabu), dan Bebatelan (untuk mengiringi adegan perang).

Busana yang digunakan para pemain atau penari, antara tokoh perempuan dengan tokoh laki-laki memiliki perbedaan pada gelungan-nya (hiasan kepala) yang sesuai dengan tokoh dan karakter yang diperankan. Gelungan Raja (prabu) berwarna merah; gelungan Panji berwarna hitam; gelungan Tumenggung berwarna coklat. Sedangkan gelungan Putri terdiri dari yang halus dan keras.

Untuk baju yang dikenakan nyaris memiliki kesamaan, seperti baju putih lengan panjang, kain prada mekancut, sabuk stagen, lamak prada, tutup dada beludru masulam, badong beludru masulam, oncer prada, gelang kana dari beludru mesulam, gelang kana dari kulit maprada, ampok-ampok kulit maprada, gelungan pepudakan, dan keris.

Pelaku yang Dilematis dan Persoalan Lainnya

Di antara buluh-buluh yang sudah dan belum dipotong; di antara benang, kertas, layangan, dan alat-alat untuk membuatnya, I Wayan Krisne, Kelian Sekaa Gambuh Pedungan—atau Sekaa Alit (penyungsung Gambuh Duwe)—bercerita banyak hal tentang kondisi Gambuh Pedungan saat ini.

Lelaki paruh baya yang tinggal di Banjar Puseh, Desa Pedungan, Denpasar Selatan itu, bersama beberapa rekan sejawatnya, diberi tanggung jawab untuk mengurus, menjaga, merawat, dan melestarikan drama tari tersebut. Ia, hari ini, merupakan salah satu sosok penting di balik Gambuh Pedungan sakral yang sering dipentaskan di Pura Puseh Desa Pedungan.

“Saya sendiri tidak menyangka kalau ditunjuk sebagai kelian,” ujarnya, sembari tertawa saat ditemui di kediamannya yang sederhana, Minggu (16/7/2023).

Pada saat ditanya mengenai perbedaan gaya atau style antara Gambuh Pedungan dengan Gambuh yang ada di tempat lain, Wayan Krisne menjawab, secara struktur bentuk memang tidak ada perbedaan, hanya saja, jika ditelisik lebih dalam, perbedaan itu tampak pada nilai otentisitas (keaslian) diri pemain atau penarinya.

Menurut Krisne, sebagian besar penari Gambuh Desa Pedungan tidak memiliki dasar-dasar tari Bali secara umum, tapi murni belajar dan berpijak dari dasar gerak Tari Gambuh. Kenyataan tersebut pada akhirnya menjadi ciri khas Gambuh Pedungan. Artinya, secara teknik menjadi lebih otentik tanpa dipengaruhi oleh estetika atau gerak tambahan dari tari lainnya.

Di Pedungan, Gambuh sudah mendarah daging, khususnya bagi orang-orang yang lahir sebelum era 90-an. Bagi mereka, melestarikan Gambuh sama pentingnya dengan menjaga iman—membuat yang muskil, yang keras, yang suci, dan juga yang kejam, dijalani. Mungkin, bagi orang Bali, memang tidak semua, menjaga kesenian warisan leluhur adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diganggu-gugat, apalagi jika itu kesenian sakral, wali.

Gambuh di Pedungan dipentaskan secara rutin saat odalan hari suci Tumbek Wayang (setiap enam bulan sekali) di Pura Puseh Pedungan.

“Atas kepercayaan masyarakat terhadap Gambuh itulah, yang kemudian membuat fungsi Gambuh tidak hanya sebatas sebagai pertunjukan di odalan pura saja, tapi juga menjadi sarana naur sesangi—kaul atau meminta sesuatu kepada Tuhan supaya dikabulkan,” jelas Krisne.

Gambuh Pedungan, menurut Krisne, bersumber dari kesenian sakral yang sifatnya pewahyuan atau warisan penglingsir Pura Puseh Desa Pedungan, khususnya dari Banjar Puseh dan Banjar Menesa—dua banjar di Pedungan yang menjadi pengempon Pura Puseh.

Namun, meski kesenian sakral, sampai sejauh ini ia mengakui bahwa Gambuh Pedungan sudah mengalami beberapa perubahan. Dan perubahan yang dimaksud terjadi pada ranah lakon cerita dan instrumen pengiringnya.

Buku Gambuh Drama Tari Bali karya Maria Christina Formaggia | Foto: Dio

“Tak hanya yang profan sebenarnya, yang sakral pun juga sudah banyak mengalami perubahan dari pakem awalnya,” jelas Krisne, sesaat setelah melayani anak-anak yang membeli layangan buatannya.

Hal tersebut diamini oleh I Kadek Agus Sudiantara, pemiliki Sanggar Seni Kertha Jaya Desa Pedungan, yang mengatakan bahwa dalam pementasan Gambuh Pedungan (profan) terdapat penambahan instrumen pengiring berupa barungan gamelan semar pegulingan. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan, akan tetapi, itu sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, mengingat, zaman sudah berubah begitu cepat.

Mengenai hal tersebut, Krisne menjelaskan alasan-alasan logis, yang menjadi sumber munculnya bentuk baru ini adalah perhitungan durasi pertunjukan, lakon cerita, dan kemampuan pemain suling Gambuh dalam meniup suling.

Tak hanya soal instrumen pengiring Gambuh saja yang berubah, tapi perubahan ekstrem yang pernah dilakukan seniman Gambuh Desa Pedungan adalah mementaskan Gambuh dengan lakon dan cerita Calonarang. Tentu saja, secara tidak langsung, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk refleksi pelepasan keterikatan identitas cerita Gambuh yang bersumber dari cerita-cerita Panji.

Sementara itu, perbandingan kesenian Gambuh dalam konteks sakral dan profan terletak pada sarana-prasarana pertunjukan, durasi pertunjukan, penari, dan penabuh. Sarana-prasarana pertunjukan kesenian Gambuh sakral terletak pada penonjolan nilai sakralisasinya. Sebagai contoh, banten yang digunakan dalam pertunjukan sakral lebih rumit dan kompleks jika dibandingkan dengan banten dalam konteks profan yang lebih sederhana.

Terkait hal tersebut, sarana-prasarana kesenian Gambuh sakral seperti kostum dan gelungan (hiasan kepala) penari Gambuh, juga lebih menekankan pada nilai sakralitas. Bahkan, kostum dan gelungan tersebut disimpan di tempat khusus di Pura Puseh Pedungan. “Karena itu sungsungan (sesembahan) kami, makanya harus betul-betul dijaga dan dihormati—itu sangat sakral,” ujar Krisne dengan logat Denpasarnya yang khas.

Soal penari dan penabuh kesenian Gambuh Desa Pedungan, dalam konteks sakral hanya bisa dilakukan oleh krama pengempon Pura Puseh Pedungan. Bahkan, selain harus merupakan krama pangempon, penari dan penabuh juga harus melalui proses pawintenan taksu pegambuhan terlebih dahulu di Pura Puseh Desa Pedungan atau di Pura Dalem Kauh Pejeng Aji Desa Tegalalang. Sebaliknya, tak ada aturan seperti ini dalam pertunjukan Gambuh profan.

Kesenian Gambuh Pedungan dalam konteks sakral memang memiliki aturan yang kaku, entah dalam durasi pertunjukan (sesuai pakem) atau struktur pegambuhan yang lengkap. Menurut beberapa tokoh seniman Gambuh Pedungan, rata-rata pertunjukan Gambuh dalam konteks sakral ini memiliki durasi 2 sampai 3 jam, menyesuaikan dengan cerita yang dibawakan.

Sedangkan, durasi pertunjukan kesenian Gambuh dalam konteks profan—atau sekadar untuk pentas hiburan semata—bersifat lebih fleksibel dengan mengikuti permintaan dan tujuan pertunjukan. Mengenai hal tersebut, menurut I Nyoman Sudiana, dalam satu lawatan kesenian Gambuh Pedungan ke TIM Jakarta, durasi pertunjukan yang seharusnya 2 sampai 3 jam dirubah menjadi sangat singkat dan padat menjadi hanya 10 menit saja.

“Gimana, ya. Kami waktu itu juga tidak bisa membantah, soalnya acaranya memang bukan hanya pentas Gambuh. Jadi kami padatkan saja,” terang Sudiana.

Beberapa perubahan yang telah disebutkan di atas membuat pelaku kesenian Gambuh menjadi dilematis. Di satu sisi mereka hendak menjaga keutuhan, keotentikan, keorisinilan Gambuh dengan mempertahankan pakem-pakem yang sudah ada; tapi di sisi lain mereka juga sadar bahwa kondisi zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan 182 tahun yang lalu—saat Gambuh mulai ada di Pedungan.

Dan, menurut I Ketut Sutedja, seorang akademisi cum kritikus seni tari, perubahan atau penyesuaian-penyesuaian itu membuat Gambuh kehilangan ruhnya. Ruh yang dimaksud oleh Sutedja dalam kasus ini adalah nilai sakral dan nilai estetika otentiknya. Maka tak heran, imbuhnya, anak-anak zaman sekarang yang belajar Gambuh hanya sebatas tahu bentuknya saja, belum sampai kepada ruhnya—belum menyatu, katanya.

“Misalnya, kalau ada pertunjukan Gambuh tapi tanpa suling Gambuh—yang panjang itu—berarti bukan pertunjukan Gambuh. Suling panjang itu menjadi salah satu identitas kesenian Gambuh,” ujar Sutedja, saat ditemui di kediamannya di Banjar Tanjung Bungkak Kaja, Desa Tanjung Bukak, Denpasar, Sabtu (15/7/2023) sore. Sutedja menambahkan, bahwa Gambuh itu “ibunya” tari-tarian di Bali. Maka dari itu, ia hanya menyarankan untuk revitalisasi, bukan rekonstruksi.

Sementara itu, di tengah dilematisnya para pelaku kesenian Gambuh, terdapat beberapa masalah yang juga sangat krusial. Masalah tersebut tidak hanya terjadi dalam ranah kreasi, produksi, atau distribusinya saja, tapi juga sampai pada soal konsumsi dan apresiasinya—sebagaimana data yang didapat tim peneliti Mulawali Institute di lapangan.

“Harus diakui bahwa perkembangan Gambuh ya segitu-gitu aja,” ujar Krisne, dengan suara yang tertahan. Krisne mengaku bahwa dalam beberapa hal Gambuh memang berubah, tapi itu hanya bentuknya, bukan kreasinya.

Nyatanya, sejauh ini, belum ada satu pun sosok yang mampu menjadi konseptor cerita Gambuh yang andal. Selama ini, pelaku kesenian Gambuh hanya mementaskan cerita yang sudah ada—dan itu selalu diulang-ulang setiap kali pentas. Hal ini juga diamini oleh Kadek Agus Sudiantara.

Masalah lain, menurut I Nyoman Sudiana, zaman sekarang juga sulit mencari pemain suling yang, selain memiliki napas panjang, juga memiliki keahlian dalam bermain gendang sekaligus memahami struktur cerita. Kenapa hal itu menjadi penting? Sebab suling dan gendang dalam pementasan Gambuh merupakan dua instrumen yang sentral.

“Suling Gambuh itu idealnya ya panjang, bisa sampai satu meter. Nah, karena itulah banyak orang melihat bentuknya saja sudah mengeluh, takut napasnya tidak kuat, padahal belum dicoba,” sesal Sudiana. Soal persulingan, Sudiana mengaku belajar sejak umur 15 tahun. Dan sampai hari ini, ia sudah 40 tahun mempelajarinya.

Para penari Gambuh Maha Gita, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, saat pentas di PKB ke-45 | Foto: Dio

Masalah-masalah di atas diperburuk dengan minimnya kesadaran pelaku kesenian akan pentingnya manajemen organisasi atau pendokumentasian kesenian Gambuh. Soal yang satu ini, jika terus dibiarkan, bisa sangat merugikan karena berkaitan dengan proses distribusi pertunjukan dan pengetahuan Gambuh Pedungan.

Dalam hal pendokumentasian atau pencatatan, misalnya, generasi hari ini nyaris tidak tahu gending-gending Gambuh kalau saja tokoh bernama Lemping—yang meninggal di Jerman saat pentas—tidak mencatatnya. Lemping tercatat telah mencatat 31 gending Gambuh. Ia dan Geruh merupakan tokoh yang berjasa mengantarkan Gambuh mencapai puncak kejayaannya setelah meredup di zaman penjajahan Belanda dan Jepang.

Selain itu, durasi yang panjang juga diakui beberapa pelaku kesenian menjadi salah satu faktor kenapa banyak orang mulai bosan dengan pementasan Gambuh. Dan tak hanya itu saja, faktor bahasa juga menjadi sebab kenapa anak-anak zaman sekarang enggan menyaksikan pertunjukan Gambuh.

“Gambuh menggunakan bahasa Kawi dan sastra lama. Jangankan penonton, pemain saja kadang tidak tahu apa arti dialog dalam cerita. Makanya, tak sedikit pemain yang hanya menghafalnya saja, tanpa tahu isi yang terkandung di dalamnya,” terang Krisne, yang mengaku juga kurang paham mengenai bahasa Kawi.

Dari kompleksnya persoalan di balik kesenian Gambuh, ruang pementasan juga menjadi salah satu persoalan. Selama ini, selain dipentaskan di Pura Puseh setiap enam bulan sekali dan di pura-pura sekitar Denpasar, Gambuh Pedungan hanya akan dipentaskan ketika ada orang yang mau membayar kaul (naur sesangi) atau saat Pesta Kesenian Bali (PKB) dan Denpasar Festival (Denfest) diselenggarakan.

“Makanya, selain bantuan fisik, pemerintah juga harus memikirkan hal yang lebih penting daripada itu, yakni ajangnya, eksibisinya, dan pementasannya,” ujar Ketut Sutedja, tegas.

Namun, meski kondisinya demikian, apa yang dilakukan oleh para pelaku kesenian Gambuh Pedungan juga tidak bisa serta-merta disalahkan, sebab orientasi berkesenian mereka bukan hanya semata-mata tentang urusan materi, lebih dari itu, orientasi berkesenian pelaku Gambuh Pedungan adalah soal pengabdian kepada sesama manusia, leluhur, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Artinya, dengan orientasi demikian, maka wajar saja jika cara kerja dalam manajemen organisasi mereka sangat sederhana (tradisional). Tidak melulu soal-soal yang bersifat formal dalam kacamata pelaku kesenian Gambuh Pedungan selalu penting dan harus dilakukan—apalagi dipaksakan. Berbeda halnya dengan misalnya orientasi berkesenian pelaku Gambuh Pedungan sejak awal memang sudah berniat untuk mengejar materi.

Terlepas dari banyaknya persoalan di balik Gambuh Pedungan, menurut Nyoman Sudiana, keberadaan sekaa atau sanggar yang mempelajari Gambuh Pedungan menjadi sangat penting. Hal itu menjadi salah satu bentuk nyata bahwa kesenian Gambuh masih bisa eksis.

Menurut informasi dari Wayan Krisna, di Desa Pedungan, setidaknya ada tiga wadah (organisasi) Gambuh, yaitu Sekaa Alit yang fokus dalam ranah Gambuh sakral; Sanggar Seni Kertha Jaya (SKJ) di Banjar Menesa yang membentuk Gambuh Pedungan anak-anak dan fokus dalam ranah profan; dan Sanggar Seni Asti Swara di Banjar Kepisah yang juga memilih fokus dalam ranah Gambuh profan.

Pada akhirnya, urusan kelestarian Gambuh Pedungan bukan hanya tanggung jawab masyarakat penyungsung atau kelian sekaa Gambuh saja, tapi juga pemangku kebijakan—dalam hal ini pemerintahan di Bali dan Indonesia. Apalagi, sejak tahun 2020, bersama Genggong dan ritus Nanda, Gambuh Pedungan sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

Maka, pemerintah, khususnya yang bersangkutan, tak ada alasan lagi untuk tidak ikut andil dalam melestarikan Gambuh Pedungan layaknya Puri Satria Denpasar di masa silam. Supaya, meminjam apa yang telah disampaikan Ketut Sutedja, “Jika seni hidup, maka senimannya juga akan hidup”.

Sampai di sini, apa yang dilakukan Mulawali Institute dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV Bali-NTB, sudah berada di rel yang tepat. Itu.[T]

Baca juga artikel terkait LIPUTAN KHUSUS atau tulisan menarik lainnya JASWANTO

Reporter: Jaswanto

Penulis: Jaswanto

Editor: Adnyana Ole

![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)