SETELAH hujan benar-benar lewat dan menjauh, yang tersisa malam itu hanya becek tanah dan rembesan sisa air hujan yang menetes diantara tembok dan dedaunan. Dari jarak kurang lebih 10 meter dari pagar rumah, di dalam sana, suara orang berbincang sayup-sayup terdengar. Kadangkala mereka tertawa, kadang pula mereka terlihat serius.

Di atas meja, rokok berbagai macam merk tergeletak begitu saja. Ada yang kretek, ada yang mild, ada juga yang ngelinting. Suasana malam itu benar-benar syahdu. Dingin malam, bercampur dengan hangatnya orang-orang yang sedang bertukar pikiran. Sesekali, terdengar suara kidung dari salah satu handphone milik mereka.

Meski kopi sudah tinggal ampas, obrolan mereka masih mengalir begitu saja. Sedang yang lainnya, tampak disibukan dengan kabel-kabel yang belum terpasang dengan benar.

Malam itu, Sabtu 17 Februari 2024, di Rumah Belajar Komunitas Mahima, Jalan Pantai Indah Singaraja, sedang berlangsung acara Ulas Buku yang diinisiasi oleh Klub Buku Singaraja edisi ke dua–setelah pada minggu lalu menyelenggarakan acara perdana dengan tajuk “Berkenalan dengan Buku”.0

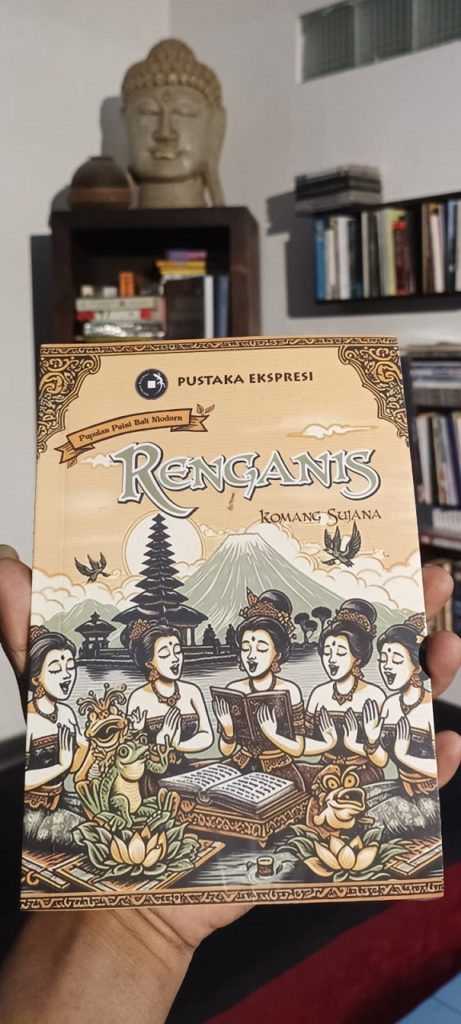

Klub Buku Singaraja kali ini hadir dengan tema Ulas Buku Kumpulan Puisi Bali Modern yang berjudul “Renganis” karya komang Sujana–penulis yang meraih penghargaan Gerip Maurip 2023 itu.

Acara benar-benar dimulai sesaat setelah moderator mempersilahkan narasumber untuk menempati tempat yang disediakan. Dan, sebelum moderator benar-benar menyerahkan kepada narasumber untuk memaparkan hasil karyanya itu, ia memuji bahwa apa yang ditulis oleh Komang Sujana kali ini, adalah semacam sebuah perubahan—atau bisa dikatakan peng-upgrade-an—dari gaya penulisan Komang Sujana dengan karya sebelumnya yang berjudul Cangkit Den Bukit.

Acara itu dihadiri oleh beberapa tokoh penting di Buleleng. Sebut saja, Ida Bagus Gde Surya Bharata, yang menjadi pemateri ulasan dalam acara itu. Gus Surya, begitu ia dipanggil, adalah penggerak literasi sekaligus juga penulis puisi Bali modern. Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Buleleng.

Hadir juga Made Adnyana Ole, sastrawan cum Pemred tatkala.co. Dan, Kadek Sonia Piscayanti, dosen sekaligus pendiri Rumah Belajar Komunitas Mahima. Serta, nama-nama lain seperti I Nengah Juliawan (dosen STAHN Mpu Kuturan), Yahya Umar (wartawan), dan Wayan Sukarena selaku salah satu tokoh pelestari seni Renganis asal Desa Pengelatan, Buleleng, Bali.

Benar, malam itu, di depan rak buku milik Komunitas Mahima, wartawan, sastrawan, budayawan serta akademisi, itu sedang berkumpul membahas tentang sastra, seni dan budaya.

Ida Bagus Gde Surya Bharata, mengaku menikmati betul puisi-puisi berbahasa Bali. Meskipun, ia juga mengaku masih memiliki kekurangan dalam mengartikan beberapa kosa kata yang ada di dalam puisi Bali Modern itu sendiri.

Meski begitu, ia memuji karya Komang Sujana. Ia mengatakan bahwa, penulis dengan karya kreatifnya kali ini, mencoba mengenalkan Renganis sebagai sastra tradisional asal Desa Penglatan.

Lebih dari itu, menurut Gus Surya, penulis mencoba menggambarkan Renganis secara keseluruhan lewat karya puisinya itu, dari proses lahir, cara kerja sampai ke tahap spiritual.

Namun, ironis memang, menurut Gus Surya, Renganis di era kini nyaris di tinggalkan, bahkan di desa asalnya. “Padahal, Renganis mampu dijadikan sebagai media belajar bahasa Bali dan media perekat rasa bahasa dan sastra dresta, untuk memahami desa kaje-kangin di Buleleng,” katanya.

Maka dari itu, diperlukan adanya atensi dari pihak-pihak terkait, untuk keberlangsungan Renganis sebagai karya sastra tradisonal khas Buleleng.

Sedangkan, Komang Sujana, selaku penulis buku yang sedang di bedah malam itu, mengatakan bahwa dirinya merasa bersyukur dengan adanya ruang-ruang kretaif seperti yang ada di Komunitas Mahima. Menurutnya, ruang-ruang seperti itu adalah obat untuk mengobati dahaganya dalam proses belajarnya

“Saya bersyukur dikelilingi oleh orang-orang kreatif yang senantiasa menyediakan ruang belajar untuk saya,” katanya.

Alasan dipilihnya Renganis sebagai judul buku puisinya adalah sebagai bentuk upayanya dalam mengekspresikan hal-hal yang indah di sekelilingnya. Hal itu serupa dengan makna Renganis sendiri yakni, suara indah dari kesunyian.

Ia mengaku, bahwa, puisinya kali ini lebih banyak membahas tentang fenomena-fenomena yang ia temukan sehari-hari. Dan, menurut Putu Eka Guna Yasa, dalam kolomnya yang berjudul Wirangrong pada laman tatkala.co, menyebutkan bahwa puisi semacam itu adalah sastra yang lahir dari perjalanan.

“Tujuan saya menulis bukan untuk dikenal,” akunya.

Komang–begitu ia akrab dipanggil, mengatakan bahwa, tujuannya menulis adalah sebagai bahan ajar berbahasa Bali untuk murid-muridnya.

Ya, selain sebagai penulis, Komang adalah seorang guru di SMPN 2 Sawan. Dan, sebelum memutuskan menjadi guru, ia pernah beberapa kali menggeluti berbagai profesi. Diantaranya: sebagai Penyuluh Bahasa Bali pada tahun 2016-2017, kemudian berganti menjadi Perangkat Desa Tajun pada tahun 2017-2020.

Setelah Komang Sujana selesai dengan pemaparannya, salah satu peserta bedah buku yg hadir pada malam itu, bernama Juliawan–akademisi STAHN Mpu Kuturan Singaraja–mencoba membaca satu puisi karya komang yang berjudul metapel kala. Puisi berbahasa Bali itu, dibacanya dengan lugas dan tegas. Seakan, puisi itu adalah semacam ungkapan yang lahir dari hatinya.

Setelah selesai membacanya, Juliawan mencoba menafsirkan puisi karya Komang tersebut. Menurutnya, di dalam puisi itu, penulis mencoba menghadirkan sebuah keresahan tentang pemimpin-pemimpin yang saat ini sedang menggunakan topeng-topeng dengan bentuk berbagai rupa.

“Menurut saya, saat ini Renganis sedang pingsan. Semoga, cepat sadar kembali,” ujar Juliawan sebelum mempersilahkan peserta yang lain untuk memaparkan tanggapannya.

Yahya Umar–wartawan senior Buleleng, sekaligus Pemred Balisharing.com, tak ingin kalah dengan Juliawan. Ia membaca puisi karya Komang yang berjudul TPS.

“Karena ini suasananya masih pemilu, saya ingin membaca puisi Komang yang berjudul TPS” ucapnya.

Yahya Umar membaca puisi berjudul TPS itu dengan gayanya sendiri–puisi Bahasa Bali yang dibaca dengan logat Madura Khas Yahya Umar. Setelah selesai membacanya, ia melontarkan pertanyaan kepada penulis “Mengapa membuat puisi bertema Pemilu?” tanyanya.

Menanggapi hal tersebut, Komang menceritakan tentang proses lahirnya karya puisi berjudul TPS tersebut. Ia mengaku bahwa, latar belakang puisinya tercipta, ketika ia melihat anak didiknya memungut barang barang bekas di TPS. Ia melihat bahwa ada semacam kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka ketika memungut barang bekas itu.

“Mereka bahagia ketika memungut barang bekas di TPS, karena dengan memungut barang bekas itu, mereka mendapatkan uang untuk bekalnya di sekolah,” katanya.

Sesaat setelah memberi jeda, ia menambahkan “Namun, di TPS yang lain, ada janji-janji manis yang mengakibatkan anak-anak itu harus memungut barang bekas,” imbuhnya.

Ya, meski janji-janji manis hanya dijadikan sebagai alat untuk mengeruk suara diajang pertarungan Pemilu, setidaknya, masih ada hal positif dari itu semua. Seperti, anak kecil yang menjadikan hasil dari menjual barang bekas itu sebagai tambahan uang sakunya, janji-janji manis juga sebagai inspirasi Komang untuk melahirkan sebuah puisi.

Sedangkan menurut Kadek Sonia Piscayanti, Renganis lebih manis daripada karya Komang sebelumnya. Bahasa yang disuguhkan di dalam karyanya kali ini mulai berkembang. Dan, tentu saja perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan tempat tempat tinggalnya, yang Sonia–Panggilan akrabnya– sebut dengan istilah Self Culture Konteks.

Namun, Sonia, kemudian mencerca penulis dengan berbagai pertanyaan kritisnya–mengingat bahwa Sonia adalah seorang akademisi pilih tanding–“Apakah bahasa yang ditemukan (kebaharuan kata) bisa mewakili Komang yang sesungguhnya? Bagaimana Tajun hadir di dalam puisi Renganis?”

Meski di awal Sonia mengatakan bahwa Renganis lebih manis dari Cangkit Den Bukit, ia tetap belum menemukan keautentikan dari Komang secara gaya dan pemilihan kata dalam puisi-puisinya yang seakan masih terkurung dalam pakem-pakem Bahasa Bali. Hal itu yang membuat seakan kreatifitas Komang dalam memilih dan menemukan gaya bahasanya tertutup.

“Padahal, sebuah Karya kreatif harus menabrak aturan-aturan yang berlaku untuk keluar dari keterkurungan itu sampai ke titik keauntetikan diri sang penulis,” terangnya.

Menjawab hal itu, Komang mengaku bahwa sebagai seorang Sarjana Bahasa Bali, menyebabkan ia merasa terikat dengan pemilihan dan penggunaan kata yang ia jadikan didalam karya-karyanya harus sesuai dengan kamus Bahasa Bali. Meskipun, pada dasarnya ia juga sadar, bahwa, setiap daerah memiliki kekhasan bahasanya sendiri.

Meskipun begitu, Komang, menegaskan bahwa kecintaanya dengan desanya lah yang menjadi stimulusnya untuk tetap menulis. “Saya harus menulis khusus tentang apa yg ada di Desa Tajun. Karena saya berprinsip bahwa, tulislah apa yang kamu ketahui,” ujarnya.

Senada dengan Sonia, Gus Surya, juga mengatakan bahwa ia belum menemukan Komang secara pribadi yang lahir dari Desa Tajun di dalam puisinya kali ini. Menurutnya, Pemilihan Bahasa bali umum yang dipilih Komang untuk mengeskpresikan apa yang diketahui Komang dengan puisinya menjadikan tidak munculnya keauntetikan dari diri Komang.

Bayu, wartawan RRI yang juga hadir dalam acara bedah buku malam itu juga menyampaikan sebuah pertanyaan kepada penulis.

“Puisi mana yang proses kelahirannya membutuhkan tenaga dan waktu yang lama?” tanyanya.

Buku pupulan puisi bali modern Renganis | Foto: Yudi Setiawan

Menurut Komang, ada beberapa puisi di dalam Kumpulan Puisi Bahasa Bali Modern yang berjudul Renganis ini yang proses lahirnya memakan waktu yang cukup lama. Alasannya, karena ia harus mengenal narasumber atau objek yang akan ia jadikan sebagai puisi.

“Kadang saya sampai membuka catatan-catatan saya ketika semasa kuliah, kemudian mengkonfirmasikannya dengan pihak yang terkait tentang kevalidan data yang saya peroleh sebagai bahan menulis puisi,” jelasnya.

Tak ingin hanya menyimak saja, Ole–panggilan akrab Made Adnyana Ole– juga menyampaikan sudut pandangnya tentang sastra dan kesenian. Menururtnya, idialisme untuk mengenalkan bahasa daerah melalui puisi adalah sebuah upaya untuk mengenalkan kekayaan bahasa atau juga malah menambah khasana bahasa itu sendiri.

“Sebab, dengan puisi, kita dipaksa harus menemukan kata-kata baru yang jarang atau bahkan belum pernah dipakai orang sama sekali, dan itulah sebenarnya yang dinamakan puisi,” katanya.

Ia mengatakan bahwa “kesalahan” Komang dalam menulis puisi berbahasa Bali adalah karena Komang belajar bahasa Bali. Sebab, hal tersebut yang membuatnya tidak berani keluar dari pedoman dan pakem-pakem bahasa Bali yang berlaku. Dan, Itu menyebabkan, Komang belum menemukan kekhasan bahasa Tajun di dalam puisinya.

Sesaat setelah menuangkan pemikirannya, Ole kemudian bertanya kepada Komang, “Apakah kelahiran puisinya mengadopsi seperti proses cara kerja kelahiran Renganis sendiri?”

Menanggapi pertanyaan itu, Komang mengaku bahwa dalam proses kreatifnya menulis puisi, tidak terpikirkan untuk mengadopsi cara kerja Renganis. Hal itu disebabkan karena ia belum mempelajari Renganis secara mendalam. Dan, ia mengaku, proses kreatifnya menulis puisi hanya dari merespon apa yang ia lihat dan ia rasakan saja.

Wayan Sukerena, selaku penerus kesenian Renganis generasi ke tiga dari Desa Pengelatan, memuji karya puisi Komang telah mendapat penghargaan Gerip Maurip tahun 2023.

“Taksu Renganis menyertai Komang,” pujinya.

Setelah memberikan pujian itu, Wayan Sukerena menjelaskan sedikit tentang kesenian Renganis yang menjadi warisan leluhur dari desanya itu. Menurutnya, Renganis terdiri dari dua suku kata. Reng dan manis. (Suara merdu dan mendengarkan suara niskala).

Masih menurut penjelasan Wayan Sukerena, di dalam lantunan kidung Renganis, isinya memiliki unsur pujian-pujian yang mengadopsi suara-suara niskala. “Seperti suara kesunyian malam,” katanya.

Ya, Renganis menurutnya lahir dari kesunyian malam. “kebanyakan malam diartikan dengan kekosongan. Padahal, ketika malam hari, muncul bunyi-bunyian yang dilahirkan oleh alam,” katanya.

Di sela-sela ia bercerita tentang kesenian khas Desa Pengelatan itu, sesekali ia melantunkan kidung renganis dengan nada yang mendayu-dayu. Dan, sebagai penggelut kesenian Renganis, Ia mempunyai harapan, dengan adanya perhatian dari pemerintah untuk lebih memperhatikan Renganis. Agar kesenian adiluhur itu mampu berkelanjutan dan berkembang.

“Pada tahun 2013, kami tampil di PKB teater dengan mengembangkan Renganis dengan inovasi baru dengan melibatkan unsur karya sastra lainnya,” akunya.

Dengan demikian, bahwa, Renganis merupakan salah satu kekayaan seni dan budaya Bali yang patut diperhatikan. Entahlah, sejauh ini, posisi Pemkab Buleleng dalam hal ini ada dimana, saya tidak berani melanjutkan.

Kembali pada topik pembahasan, Juliawan selaku akademisi cum Budayawan, menambahkan bahwa, menghilangkan sifat akademis agar dapat keluar dari pakem-pakem bahasa yg berlaku untuk melahirkan karya sastra yang auntentk itu, tidaklah mudah. Sebab, beban moral yang diemban oleh tenaga pendidik tidak mudah dihilangkan.

Ia kemudian mengutip salah satu kalimat José Miguel Covarrubias–Seniman yang menulis buku Islan Of Bali, Itu– “Jika kamu belajar bahasa Bali, belajarlah ke Buleleng dan ke Klungkung”.

Sebab, menurutnya, di kedua daerah itulah bahasa yang digunakan memiliki keauntetikan dengan ciri khas daerahnya masing-masing.

Diskusi malam itu memang menarik. Semua menyumbangkan pemikirannya tentang seni dan budaya serta cara kerja proses kelahiran puisi dengan melibatkan berbagai metode yang mungkin bisa dilakukan. Semua saling bercengkrama. Semua saling belajar. Tak ada yang menggurui, tak ada pula yang digurui.

Ya, hal itu senada dengan tujuan adanya Klub Buku Singaraja, ini. Menurut Rusdi–selaku penanggung jawab Klub Buku Singaraja–mengatakan bahwa, “Klub Buku ini membuka ruang alternatif baru untuk bercengkrama bersama kawan-kawan yang ada di Singaraja. Sekedar berbincang soal buku, sastra, musik atau semua yang tanpa ragu ingin kita ucapkan,” jelasnya.

Acara diskusi dan bedah buku itu ditutup dengan dilantunkannya kidung Renganis dari Wayan Sukerena dan Komang Sujana.

Di atas sofa merah itu, –mengutip status fb Made Adnyana Ole, kata-kata didudukkan, kreasi dimainkan, diskusi dipanggungkan, kesimpulan dibawa pulang oleh masing-masing peserta dengan kesan dan pesan yang bisa seragam, bisa juga beragam–Suara kidung dari dua lelaki pecinta bahasa Bali itu saling bersahut-sahutan.

Seakan tak ingin kalah dengan mereka berdua, di luar, di depan Rumah Belajar Komunitas Mahima, di antara becek tanah, rembesan sisa air hujan, dan di persawahan yang baru ditanami, katak dan Jangkrik pun mengeluarkan nyanyian-nyanyian malamnya. [T]