DI ATAS kapal ferry Citra Mandala Sakti, setelah digoyang ombak Selat Bali sekitar 40 menitan, saya sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

Cuaca berawan menyambut kedatangan saya di bumi Blambangan sore itu. Saya ke Banyuwangi bukan untuk pulang kampung atau liburan; tetapi untuk menemani teman saya yang sedang gawat dihantam tugas kuliahnya.

Ia bercerita harus membuat proposal penelitian yang mengangkat tentang sejarah lokal sebagai tugas akhir semesternya. Setelah mencari beberapa referensi di internet maupun rujukan dari kating-nya (kakak tingkat, maksudnya), dengan sedikit ragu, ia ingin meneliti salah satu tokoh guru spiritual dan pendiri salah satu ajaran kejawen yang berada di Dusun Tojo Kidul, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi.

Setelah berkendara sekitar satu jam; setelah melewati jalanan kota Banyuwangi yang tampak cukup ramai; sekitar pukul 8 malam, saya sampai di Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar. Namun, untuk menuju rumah teman saya ini, saya harus melewati jalanan desa di tengah-tengah kebun jeruk dan kebun buah naga, yang memaksa saya berkendara dengan sedikit akrobatik.

Jalanan itu, jika di ibaratkan lukisan, ia seperti hasil lukisan Affandi Koesama—maestro seni lukis abstrak Indonesia. Seperempat di aspal, seperempat lagi di paving, seperempatnya hanya tumpukan batu-batu tajam dan sisanya tanah berdebu, dan di sepanjang jalan itu dipenuhi dengan lubang-lubang yang cukup dalam. Dan sialnya, sebagai jalan penghubung desa, tak ada satu pun pencahayaan lampu jalan yang meneranginya. Sangat abstrak dan penuh misteri, bukan?

Sesampainya saya di rumahnya, selayaknya orang Jawa pada umumnya, saya diperlakukan seperti tamu yang datang dari kota yang sangat jauh, yang harus diterima dengan jamuan yang mewah. ”Wah..tak usah repot-repot, kayak saya ini siapa aja,”ucap saya kepada si empunya rumah.

Dengan jawaban yang sudah template, ia berkata, “Nggak apa-apa, Mas. Nggak repot, biasanya kami memang begini, kok.”Ya, mau bagaimana lagi, toh, orang Jawa memang begitu kan? Selalu memuliakan setiap tamu yang datang ke rumahnya.

***

Keesokan harinya, pagi masih sangat buta dan suara burung-burung masih belum genap, selepas adzan subuh, saya sudah bangun dan duduk di teras depan rumah teman saya ini. Sebab, jika saya tetap melakukan kebiasaan saya di Singaraja—bangun jam 11 siang—maka, yang jelas saya pasti akan mempermalukan diri sendiri sebagai tamu yang tak tahu diri.

Setelah sinar matahari sudah cukup hangat terasa, sekitar jam sembilan pagi, perjalanan kami lanjutkan ke arah barat Kota Banyuwangi, tepatnya di Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu. Sesampainya di Dusun Tojo Kidul, sebuah gapura dengan papan nama “Tjandi Sonja Ruri Sarean R M Djojo Poernomo” menandakan bahwa kami telah sampai di tujuan.

Pintu makam R.M, Djojo Poernomo / Foto: Yudi Setiawan

Beberapa bangunan di area makam itu tak seperti bangunan-bangunan di sekitarnya. Rumah-rumah di area makam itu seperti sebuah pendopo bangunan khas rumah Joglo. Padahal, desa itu dihuni oleh mayoritas suku Osing yang notabennya sangat berbeda secara adat istiadat maupun bentuk rumah dengan orang Jawa Tengahan.

Di sebelah selatan area makam, terdapat dua rumah yang berisi papan nama Dewan Parikunan Pusat Purwa Ayu Mardi Utama. Sedangkan di depan area makam, terdapat satu rumah yang selanjutnya saya tahu bahwa rumah itu adalah tempat tinggal penjaga makam tersebut.

Di dalam area makam yang kurang lebih seluas 900 meter persegi, terdapat tiga buah kolam yang konon dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai kolam bertuah. Dan, terdapat sebuah bangunan candi sebagai bangunan makam dari R M. Djojo Poernomo yang bernama Tjandi Sonja Ruri.

Setelah puas menyusuri berbagai sudut area makam, kami menyempatkan diri untuk ziarah ke dalam bangunan candi. Di dalam bangunan itu, terdapat dua buah makam yang berada lebih tinggi daripada lantainya, dan harus melewati beberapa anak tangga untuk mencapai makam tersebut. Dua makam itu bertuliskan nama R M. Djojo Poernomo dan R A. Soeprapti Djojo Poernomo.

Sedangkan di belakang makam, terdapat satu lukisan cukup besar yang merupakan lukisan foto dari RM. Djojo Poernomo, serta aroma kemenyan yang menyeruap di seluruh ruangan menambah aura mistis selama kami berada di dalam bangunan candi itu.

***

Lantas siapa R.M. Djojo Poernomo?

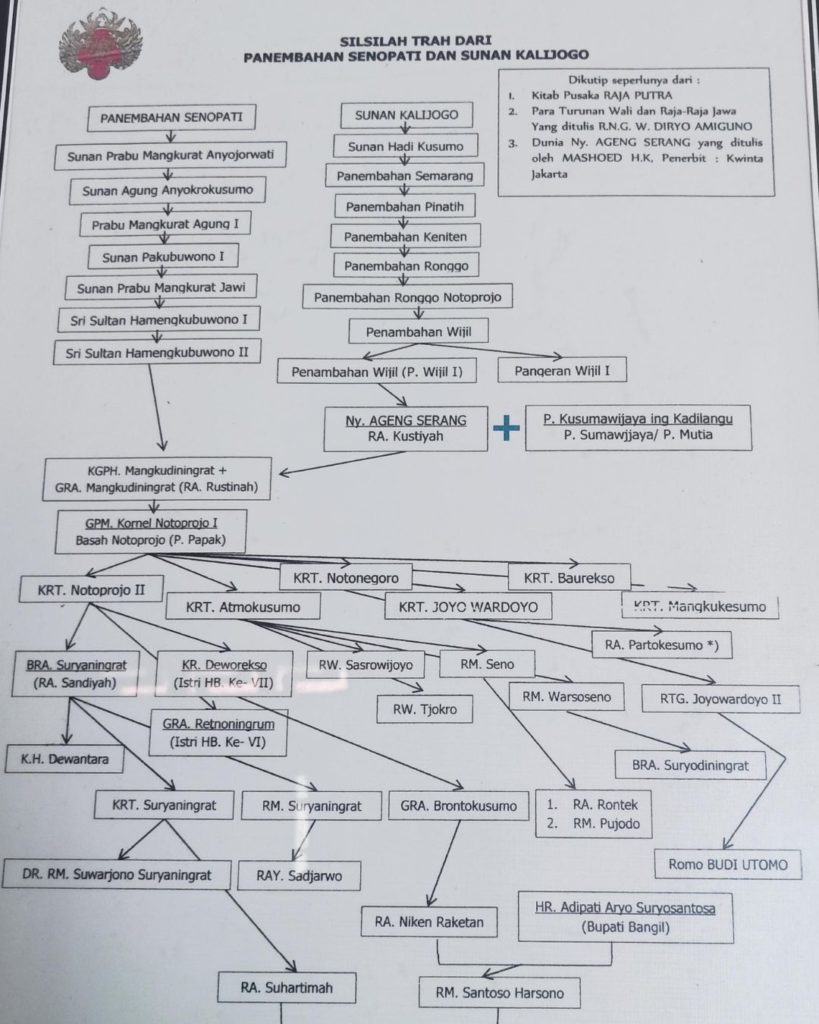

Menurut penuturan dari Hendri, selaku juru kunci makam, Djojo Poernomo merupakan tokoh pahlawan yang masih memiliki hubungan darah dengan Kerajaan Mataram Islam.

R.M. Djojo Poernomo lahir di lingkungan Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-18. Ia merupakan anak dari R. A. Kustinah—putri dari Nyi Ageng Serang—dengan P. Mangkudiningrat, yang merupakan anak dari Hamengkubuwono II.

Djojo Poernomo sebenarnya merupakan nama samaranya ketika ia meninggalkan kerajaan setelah terjadinya Perjanjian Giyanti. Nama asli dari Djojo Poernomo sendiri sebenarnya adalah R.M. Papak atau Aryo Papak yang bergelar Pangeran Notoprojo, yang merupakan gelar yang sama seperti bapak dari Nyi Ageng Serang, yakni Pangeran Notoprojo atau Panembahan Serang.

Sejak muda, Pangeran Notoprojo sudah berjuang bersama dengan Pangeran Diponegoro dan neneknya, Nyi Ageng Serang. Karena kegigihan dan kepiawaiannya dalam berperang serta kemantapan spiritualnya, ia, oleh Pangeran Diponegoro dijadikan guru spiritual guna membangun semangat barisan pasukan Pangeran Diponegoro.

Pasca perang Jawa tahun 1830 dan kondisi Kerajaan Mataram Islam yang sudah terpecah akibat adanya Perjanjian Giyanti—yang terjadi pada tahun 1755—membuat Pangeran Notoprojo memilih untuk tetap melanjutkan perlawanan terhadap kolonial Belanda, dengan cara berpindah-pindah tempat guna menyusun barisan perlawanan di setiap tempat yang ia kunjungi.

Di setiap tempat pelarian itulah ia kemudian berganti-ganti nama, seperti ketika di Surabaya, misalnya, ia dikenal dengan nama Kiai Korek; di Trenggalek ia dikenal dengan Pangeran Presil Kopodilem; dan nama-nama lain seperti Markam Kasan Munadja, Raden Gimbal, Raden Joko, dan lain sebagainya.

Sebelum sampai di Bumi Blambangan, beberapa kali Pangeran Notoprojo juga menetap di Blitar dan Malang guna menghindari kejaran pihak Belanda. Dan setibanya di Banyuwangi, Pangeran Notoprojo kemudian kembali berganti nama menjadi R. M. Djojo Poernomo.

Silsilah R.M, Djojo Poernomo / Foto: Yudi Setiawan

Di Banyuwangi, sebelum menetap di Dusun Tojo, Desa Temuguruh, ia juga sempat bermukim di Dusun Sumber Wadung, Desa Tulung Rejo, Glenmore, yang dengan cerdiknya mengelabuhi pihak Belanda dengan membuat makam Mbah Joyo, yang merupakan makam palsu dari dirinya guna melanjutkan pelariannya hingga sampai di Dusun Tojo Kidul.

Sesampainya di Dusun Tojo Kidul, Djojo Poernomo membangun pasukan kembali dengan istilah barisan pendem. Suatu barisan perlawanan yang ia persiapkan untuk melawan pihak Belanda yang mengejarnya. Namun, setelah membangun barisan pendem tersebut, Djojo Poernomo melakukan penyepian diri dengan cara bertapa selama beberapa tahun di sebelah selatan desa.

Menurut penuturan Hari, selaku penjaga warisan Djojo Poernomo—berupa Pusaka keris dan jubah serta kupluk—, karena keprihatinannya terhadap keadaan bangsa saat itu, alasan Djojo Poernomo meninggalkan kerajaan karena merasa kecewa dengan adanya Perjanjian Giyanti. Maka, ia memutuskan untuk menjadi Pujangga Kejawen sebagai jalan alternatifnya melawan pihak kolonial Belanda

Karena tak pernah menetap di satu tempat untuk waktu yang cukup lama, hingga usia senja, Djojo Poernomo tak memiliki istri. Namun, setibanya di Dusun Tojo Kidul dan seusai melakukan penyepian diri, Djojo Poernomo memperistri R.A Soeprapti yang merupakan abdi dalem setianya. R.A Soeprapti sebelumnya telah memiliki seorang suami namun telah meninggal bernama Mangunatmodjo yang merupakan seorang pegawai kehutanan di Tojo Kidul.

“Dari perkawinannya itu, Djojo Poernomo tak memiliki keturunan. Sebab, perkawinan itu dilakukan hanya sebagai pejangkep atau pelengkap dalam kehidupan sang guru spiritual itu,” lanjut Hari menjelaskan.

Selama di Dusun Tojo Kidul, Djojo Poernomo juga menyebarkan ajaran agama Islam dengan pendekatan ajaran Jawa kultural, sesuai dengan karakteristik masyarakat di sekitarnya. Sehingga, guna merangkul masyarakat di sana, selain menyebarkan ajaran Islam dan membangun barisan pendem, Djojo Poernomo membangun sebuah padepokan yang ia beri nama “Tjandi Sunja Ruri”.

Pusara R.M, Djojo Poernomo / Foto: Yudi Setiawan

Di Padepokan itulah ia menyusun beberapa buku, seperti Roro Jinem, Kresnomurco, Peto Peroyo, dan beberapa Tatal—lontar aksara Jawa—dan sebuah kitab yang ia beri nama “Purwa Ayu Mardi Utama”—selanjutnya ditulis Pamu. Kitab itu merupakan serapan dari makna Al-qur’an yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Jawa.

Di dalam buku Anggaran Dhasaaring Kaweruh Pranataning Kamanungsan Purwa Ayu Mardi Utama disebutkan bahwa Pamu bukanlah sebuah agama, partai, atau organisasi politik. Tetapi, Pamu merupakan sebuah ajaran bagi manusia untuk hidup yang berguna dan mati dengan sempurna. Oleh karena itu, menurut kitab tersebut, manusia harus berusaha dari awal untuk mendapat keselamatan dengan jalan memperkuat budi pekerti yang tiada cacat

Pamu sendiri terbentuk menjadi sebuah Parikunan Kejawen pada tahun 1912 berdasarkan Staatsblads tahun 1912 no. 600, atas prakarsa dari R M. Djojo Poernomo, dan dengan wakil wirid sebagai nama pemimpin dari Parikunan tersebut.

Djojo Poernomo meninggal pada tahun 1956 dan dikebumikan di dalam area candi Sunja Ruri. Setiap bulan Suro, diadakan haul Djojo Poernomo dan acara silaturahmi oleh penghayat kepercayaan Pamu yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang digelar selama beberapa hari dengan pagelaran wayang kulit sebagai penutup acara.

Ah, banyak hal yang terjadi di masa lalu, yang membuat saya, sebagai orang yang pernah menempuh pendidikan sejarah, sadar bahwa ternyata tak banyak pengetahuan lokal yang saya kuasai. Dan mengenai riwayat hidup R.M. Djojo Poernomo, menyadarkan saya bahwa bangsa ini memang patut berterima kasih kepada leluhur yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan.

Setelah selesai berziarah dan mendapat cukup informasi, kami beranjak ke rumah sebelum kembali menempuh perjalanan Banyuwangi-Singaraja—yang bagi beberapa orang cukup melelahkan itu. Alfatihah untuk R.M. Djojo Poernomo a.k.a R.M. Papak atau Aryo Papak yang bergelar Pangeran Notoprojo.[T]