PADA MULANYA ADALAH SUNYI. Lalu ombak menampar tepian. Bulan perlahan merambat naik dan cahayanya berpendar di permukaan air laut. Perahu-perahu berdatangan hendak bersandar di dermaga.

Dalam keheningan malam, si aku lirik bercakap-cakap, dengan diri, di kedalaman batin, menemukan kesejatiannya sebagai manusia. Malam makin tenggelam, pelan-pelan menelan wajah bulan. Gemuruh ombak kian meredup hingga yang terdengar hanya kecipak. Laut makin surut, langit juga makin letih. Dan, sunyi kembali, senyap membekap lagi.

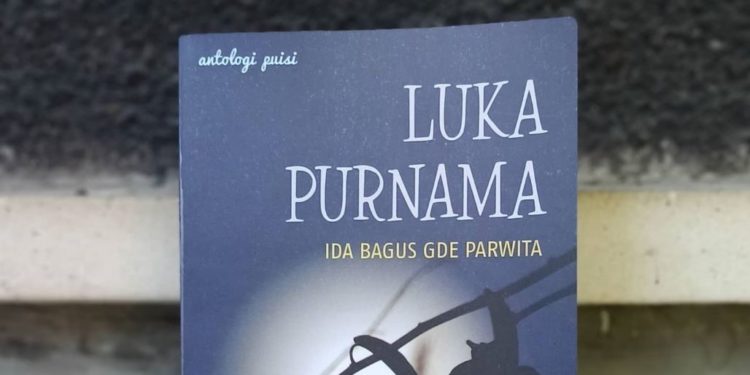

Kesan itu terasa kuat saat membaca sajak-sajak Ida Bagus Gde Parwita dalam buku kumpulan puisi Luka Purnama (Prasasti, 2020). Sebuah lukisan alam yang bening dan teduh dengan kesunyian menjadi kubu sekaligus yang diburu. Semacam fragmen semesta: berawal dari sunyi lalu berakhir pula dengan sunyi.

Kendati tidak seluruhnya, sebagian besar sajak IBG Parwita dalam Luka Purnama dibangun dengan pola ungkap semacam itu. Larik atau bait awal sajak-sajaknya dimulai dengan citra kesunyian yang kuat lalu diakhiri juga dengan imaji kesunyian yang liat.

Membaca bait pertama, pembaca seolah-olah dituntun memasuki suasana sunyi yang dalam (“tepian sunyi” dan “gemuruh sunyi”). Di bait-bait akhir, pembaca juga kembali dilepas dengan kesunyian yang pekat. Parwita melukiskannya sebagai “sunyi makin berlabuh ke dasar hati”.

Sosok IBG Parwita

Sebelum menyelami sajak-sajaknya, ada baiknya mengenal sosok sang penyair, Ida Bagus Gde Parwita. Penyair ini dilahirkan di Desa Tihingan, Klungkung, 19 November 1960.

Sajak-sajak karya penyair yang juga guru ini mulai menghiasi media massa di Bali pada tahun 1982. Bakat kepenyairannya diasah “kampus kehidupan puisi” asuhan penyair Umbu Landu Paranggi di Bali Post Minggu.

Selain menulis dalam bahasa Indonesia, IBG Parwita juga menulis dalam bahasa Bali. Buku kumpulan puisi berbahasa Bali karyanya terhimpun dalam buku Wayang (Buku Arti, 2009) dan mengantarkannya menerima penghargaan Widya Pataka dari Gubernur Bali.

IBG Parwita dikenal sebagai salah seorang penyair lirik yang kuat di Bali. Penyair ini menunjukkan kecintaan yang kuat kepada alam dan kearifan lokal Bali, terutama di tanah kelahirannya di Klungkung. Bersama I Wayan Suartha, IBG Parwita kerap dianggap sebagai dua penyair penting dari tanah Klungkung.

Sastrawan Gde Aryantha Soethama menyebut keduanya sebagai duo penyair Klungkung yang saling melengkapi dan bisa bertukar posisi. Keduanya mengeksplorasi objek yang sama dengan gaya ungkap yang tak jauh beda sebagai sajak-sajak renungan dan bening.

108 sajak dalam rentang 37 Tahun

Luka Purnama menghimpun 108 sajak IBG Parwita dari periode 1983—2020. Hal yang menarik, buku antologi puisi ini diberi pengantar oleh Umbu Landu Paranggi.

Sangat jarang Umbu memberikan pengantar sebuah buku antologi puisi karya “murid-muridnya”, terlebih lagi sebuah antologi tunggal. Ini menunjukkan Umbu memiliki perhatian kepada kepenyairan seorang Parwita.

Kesunyian menjadi semacam kata kunci dalam sajak-sajak IBG Parwita. Sajak-sajak dalam buku Luka Purnama menunjukkan kesuntukan penyairnya bergelut dengan sepi.

Dari 108 sajak, 17 di antaranya menggunakan kata sunyi, sepi, dan nyepi sebagai judul. Ada ratusan kata sepi dengan segala variannya, seperti sunyi, senyap, hening, lengang, dan bisu, yang terserak di hampir semua sajak serta puluhan idiom yang bermakna serupa terselip di antara larik-larik puisinya.

Larik-larik puisinya dimulai dengan sunyi, lalu diakhiri juga dengan sunyi. Perhatikan sajak “Bayang Diri” (Parwita, 2020: 36) dan “Percakapan Malam” (Parwita, 2009: 58) berikut ini.

Bayang Diri

Gemuruh sunyi

menyiasati perbatasan

saat hening lautan

mengekalkan bayang bayang

perahu perahu bersandar

di dinding dermaga

menunggu lelap matahari

dalam mimpi sendiri

isyarat itu belum jua tiba

hanya gerimis menyimpan rindu

menyisakan bayang diri

perjalanan panjang matahari

tak sanggup melingkup langit

hanya sunyi gerhana

mengalir ke dasar hati

Percakapan Malam

Cahaya bintang menghilang perlahan

sunyi merambat makin jauh

diantara lorong langit

gerimis jatuh menerpa daun daun

ombak berlari mengusap tepian

bayang bayang makin luruh

dalam kegelapan sinar bulan

percakapan kita makin larut

bersama kerlip cahaya di laut

ataukah perahu nelayan yang terdampar

di batas cakrawala

Gelisah lautan melukis bayang diri

kerinduan para petualang

tak pernah berhenti

mengikut waktu menakar kesunyian

Bayang bayang yang tersisa

menghilang perlahan

sunyi makin berlabuh

ke dasar hati

Tihingan, 09022011

Dua sajak tersebut memperlihatkan bagaimana pola ungkap yang cenderung sama: dimulai dan diakhiri dengan gambaraan suasana sunyi.

Pola ungkap “dari sunyi kembali ke sunyi” mengingatkan kepada sajak “Hampa” karya Chairil Anwar atau sajak-sajak periode awal Acep Zamzam Noor, seperti sajak “Patenggeng” dan “Di Masjid Salman”. Namun, pola ungkap semacam itu tampak sebagai kecenderungan dalam sebagian besar sajak-sajak Parwita sehingga bolehlah dianggap sebagai ciri khasnya.

Sunyi sebagai sarang dan tualang

Eksplorasi terhadap kesunyian tentu bukan hal baru dalam dunia puisi Indonesia, terlebih dalam sastra tradisional Bali. Sunyi dan sepi kerap kali menginspirasi penyair dalam menulis sajak-sajaknya.

Dunia soliter tidak hanya tersembunyi sebagai proses kreatif penyair, tetapi kerap dihadirkan secara tematik dalam sajak. Menulis sajak bukan semata perjalanan dalam sunyi, tetapi juga menuju sunyi. Sebuah pembebasan dari berbagai belenggu hidup.

Kesunyian bagi penyair Parwita bukan semata-mata suasana, lebih dari sekadar latar. Kesunyian adalah sarang sekaligus tualang untuk mencari diri.

Kesunyian atau keheningan adalah rahim, muasal sajak-sajaknya dilahirkan, seperti dinyatakan dalam sajak “Mencari Diri”, “dalam perjalanan mencari diri/ puisi terlahir dari puncak keheningan/lalu mengusik daun-daun/sebelum hilang/bersama kesenyapan//. Betapa pun “dalam keheningan sesaat”, tetap “kutulis sajak-sajakku” (Lagu Perbatasan).

Mengapa penyair begitu terobsesi dengan kesunyian? Jawaban itu diberikan penyair dalam sajak “Borobudur”: hanya kesunyian yang menyimpan kenangan/memahatkan nyanyian/pada deretan patung patung/yang selalu terjaga/sepanjang musim/”. Dalam sajak “Penyerahan”, Parwita juga menulis, “kesunyian berlabuh/ mengekalkan setiap bayangan/ sebelum terlelap/ diperbatasan//. Kesunyian menjadi sesuatu yang intim bagi penyair, karena di situlah dia bisa kembali pada masa lalunya.

Namun, kesunyian bukan saja bermakna sebagai ruang personal, tetapi juga ruang interpersonal, tempat bercakap dan berbagi. “Kesunyian ini/adalah sungai peradaban/tempat kita bercakap dan berbagi//” (Batu Kelotok 2).

Parwita merupakan penyair yang lahir dan besar dalam tradisi Bali. Selain menulis dalam bahasa Indonesia, Parwita juga menulis dalam bahasa Bali. Dia pembaca suntuk teks-teks sastra tradisional Bali, seperti kakawin, kidung, maupun geguritan.

Teks-teks sastra tradisional Bali memberi perhatian penting pada penjelajahan dunia sunyi (sunya). Bahkan ada teks yang secara khusus mendedahkan misteri jalan sunyi, yakni kakawin Dharma Sunya yang disebut-sebut sebagai teks penting dalam tradisi kependetaan di Bali. Latar belakang semacam itu tampaknya sedikit banyak berpengaruh terhadap proses kreatif Parwita dalam melahirkan sajak-sajaknya.

Dalam tradisi Bali, sunyi atau kosong tidak dimaknai sebagai sesuatu yang hampa atau tidak berisi apa-apa. Sunyi justru puncak keriuhan, sedangkan kosong sejatinya keadaan penuh utuh.

Karena itu, bagi Parwita, menulis sajak laksana sebuah perburuan, “perburuan sunyi” yang membuatnya terbenam dalam percakapan yang riuh dengan diri, semacam “percakapan sunyi” untuk “mencari diri”, nun di kedalaman batin.

Mungkin bagi banyak orang kesunyian terasa begitu menyiksa, tapi bagi penyair kesunyian sejatinya karunia. Daya pikat sunyi bagi penyair serupa daya pikat bulan purnama di malam hari. Malam selalu identik dengan kegelapan, tapi justru di situlah keindahan semesta hadir yang mewujud dalam cahaya purnama.

Walau terkadang, dalam perburuan keindahan purnama itu, penyair kerap dibekap rasa sedih, perih, bahkan sakit yang dalam. Keindahan purnama tak mudah direbut hingga penyair makin terbenam dalam rindu yang dalam. Seperti pungguk merindukan bulan. Dan bayang-bayang purnama menyisakan luka.

Tampaknya itulah yang dimaksud pengarang sebagai “luka purnama” yang kemudian dipilih sebagai judul antologi ini. “Luka purnama” bukanlah judul sajak, bahkan tidak ada sajaknya yang mengandung metafora atau ungkapan “luka purnama”. Lazimnya, para penyair memilih salah satu judul sajak sebagai judul antologi. Parwita boleh jadi mencoba merumuskan perjuangannya melahirkan sajak-sajaknya itu sebagai sebuah “luka purnama” di hati pungguk.

Pembaca mungkin merasakan kuatnya karakteristik puisi lirik dalam sajak-sajak Parwita. Dalam puisi lirik, terpancar luapan batin penyair berpadu dengan segala endapan pengalaman dan suasana hati penyair, terutama melalui pantulan lukisan alam dan suasana di sekelilingnya. Itu pula sebabnya, puisi lirik kerap diidentikkan dengan puisi suasana.

Bening dan bersahaja

Dalam sajak-sajaknya, seperti catatan Umbu Landu Paranggi dalam pengantar buku ini, Parwita melukiskan suasana alam dan hatinya dengan bening. Kebeningan itu dibangun oleh kebersahajaan, baik dalam struktur maupun pilihan kata yang digunakan.

Penyair sepertinya tak berambisi melakukan eksperimen, baik secara estetik, linguistik, maupun tematik. Larik-lariknya cenderung sebagai kalimat yang utuh dan kata-kata yang digunakan tak jauh dari keseharian.

Penyair juga tak begitu tertarik mendedahkan problematika sosial atau filsafat yang agung, tetapi lebih banyak mengajak pembacanya menghikmati lukisan alam sebagai wahana merenungkan diri di tengah gemuruh gejolak hidup dan kehidupan. Tema-tema yang digarap seputar “dunia dalam” dan seringkali hal-hal yang terasa biasa-biasa saja.

Namun, seperti seorang pejalan yang sesekali menikung, begitu juga Parwita dalam sajak-sajaknya. Ada kalanya ia tergelitik untuk menyelusup keluar dari “dunia dalam”, menanggapi wacana di sekelilingnya.

Sajak “Pengaduan Laut Benoa” menyiratkan reaksi Parwita terhadap wacana reklamasi Teluk Benoa yang riuh rendah menghiasi diskusi publik di Bali sejak akhir tahun 2012. Namun, jangan berharap menemukan gugatan dalam sajak ini.

Melalui sajaknya, Parwita memilih mengajak pembacanya menghikmati perih dan pedih Laut Benoa dalam bait yang begitu menyentuh: “luka lautan menusuk bumi/ mengering berhari-hari ditengah pasir pesisir/ biru samudera mengadukannya/ dalam pelukan sinar bulan//”.

Begitulah Parwita yang selalu mengandalkan dunia soliternya, bahkan untuk menunjukkan sikap solidernya. Hal ini mengingatkan kepada sajak-sajak awal Abdul Hadi WM yang disebut sastrawan sekaligus kritikus Sapardi Djoko Damono sebagai luapan perasaan-perasaan kecil sehari-hari.

Tapi, Abdul Hadi cermat melukiskan perasaan-perasaan kecil itu sehingga tidak menjelma sebagai kecengengan. Sajak-sajak Abdul Hadi seolah mengingatkan pembacanya sebagai manusia yang memiliki perasaan-perasaan kecil yang kerap terabaikan di tengah tumpukan rutinitas hidup.

Namun, pembaca sastra Indonesia tentu tak dapat melupakan, bagaimana kesediaan merawat perasaan-perasaan kecil itu mengantarkan Abdul Hadi kepada sajak-sajak yang kuat karena sublimasi yang kental dan mengkristal. Baca saja sajak “Tuhan Kita Begitu Dekat”, salah satu sajak penting yang memperkuat kepeloporan Abdul Hadi dalam gerakan “puisi sufi”.

Parwita tampaknya merendah seperti tercemin dalam larik-larik ini: “sajak-sajakku sunyi, dingin tak berdarah” atau “sajak-sajakku hanyalah daun-daun layu”. Tapi, jika tetap bersedia dan bersetia terus menggali, bukan tidak mungkin jalan kepenyairannya makin terbuka. [T]

![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)

![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)