Teddy : Selamat atas karyanya, Bli. Kalau bisa buat saya satu, Bli.

Bli Anom : Terima kasih, Teddy. Nanti cari saja ke kantor ya.

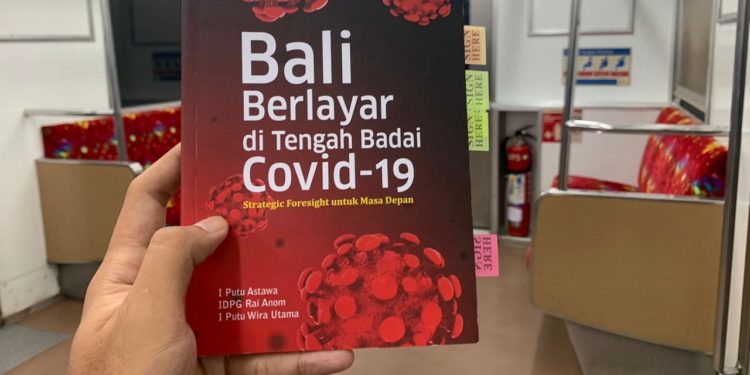

Sebuah buku karya salah seorang senior di satu organisasi kampus akhirnya tiba di Jakarta. Buku tersebut berjudul “Bali Berlayar di Tengah Badai Covid-19: Strategic Foresight untuk Masa Depan”. Ditulis oleh tiga orang, yakni: I Putu Astawa, IDPG Rai Anom, I Putu Wira Utama dan yang berperan sebagai penyunting Made Iwan Darmawan dan Nanang Sutrisno.

Buku ini diterbitkan oleh Phoenix Publisher, Yogyakarta. Buku setebal 95 halaman ini pertama kali dicetak pada Juni 2022.

Pertanyaan kemudian muncul di kepala saya, mengapa buku ini tidak diterbitkan oleh penerbit Bali? Mengapa harus luar Bali? Ah, sudah lupakan!

Fenomena Sosial Akibat Covid-19

Bagai tsunami informasi di era digital yang begitu besar jumlahnya, begitu pula laju Covid-19 di muka bumi ini. Sejak terkonfirmasi pertama kali pada 10 Maret 2020 di Bali, kasus serupa kemudian merebak tanpa bisa dihentikan.

Merespon hadirnya Covid-19 di ruang-ruang masyarakat Bali, Pemerintah Daerah pada 23 Maret 2020 mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 45/SatgasCovid19/III/2020 memberikan imbauan physical distancing, memberlakukan work from home (WFH) bagi para ASN, penutupan sekolah, pusat perbelanjaan, tempat wisata, serta pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong hingga pada lingkup desa adat.

Namun angka kasus Covid-19 kian meninggi dan mencapai puncaknya pada 23 Agustus 2021 dengan jumlah kasus sebanyak 1.910 terkonfirmasi positif. Klaster ritual keagamaan jadi salah satu penyumbang angka terbesar pada masa-masa awal Covid-19.

“Penularan Covid-19 mayoritas terjadi di beberapa klaster utama, seperti klaster ritual adat dan keagamaan yang menimbulkan kerumunan dan sulit menjaga jarak. Hal ini dikarenakan areal upacara adat dan keagamaan yang terlalu sempit untuk menerapkan prokes jaga jarak, walau pemakaian masker cukup relatif dan menyeluruh.” (hal. 15).

Bicara Bali tidak bisa lepas dari budaya, tradisi dan adat. Belum lagi di setiap tempat memiliki ciri dan tata cara pelaksanaan yang berbeda. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah di Bali.

Sayangnya, persoalan budaya, tradisi dan adat tidak hanya memunculkan persoalan di sisi kesehatan, tapi juga memunculkan persoalan di sisi sosial dan hukum. Masih segar dalam ingatan prosesi ngaben massal yang dilakukan oleh Dadia Pasek Kubayan di Desa Sudaji, Buleleng.

Dalam kasus tersebut, Gede Suwardana (salah seorang warga) dijadikan tersangka karena dianggap paling bertanggung jawab atas berlangsungnya ngaben massal yang mengabaikan prinsip social dan phyisical distancing.

Meski pada akhirnya Gede Suwardana dinyatakan bebas, tetap saja ini menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah Bali dalam penanganan pandemi, utamanya yang berkaitan dengan budaya, tradisi dan adat.

Hal ini ditambah pernyataan Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang mengancam akan tidak memberi rekomendasi terkait bantuan anggaran sebesar Rp 300 juta dari APBD. Pernyataan tersebut justru memperkeruh suasana dan menyimpang dari tugas majelis yang harusnya menyelesaikan masalah secara musyawarah, bukan dengan cara intimidasi/ancaman.

Tidak berhenti sampai di sana. Pandemi Covid-19 memaksa belasan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang bekerja di luar negeri, baik pekerja kapal pesiar maupun di darat untuk pulang ke Bali secara hampir bersamaan, dan mengejutkan keluarga karena biaya yang dikeluarkan belum sepenuhnya kembali.

Kepulangan mereka pun kemudian mendapatkan stigma dari masyarakat bahwa mereka adalah “pembawa penyakit”. Berbagai spanduk di berbagai daerah terbentang untuk menolak karantina PMI di wilayahnya.

Masalah sosial yang ditimbulkan akibat Covid-19 tentu menjadi hal yang tidak terduga, mengingat masyarakat Bali memiliki filosofi hidup seperti “Tri Hita Karana”, “Tat Twam Asi”, hingga “Vasudhaiva Kutumbakam”. Tentu pertanyaan kembali muncul. Apakah pandemi Covid-19 membuat masyarakat Bali lupa dengan filosofi hidup yang diwariskan oleh leluhur? Ahh, semoga tidak!

Bali Belum Move On

Momen Bali kehilangan arah akibat collaps-nya pariwisata bukan menjadi yang pertama kali terjadi. Bom Bali 2002 dan 2005, kemudian erupsi Gunung Agung 2017 sudah memberi pelajaran yang saya pikir nilainya sama. Namun panjangnya umur pandemi Covid-19 dan berbagai kebijakan yang harus diterapkan membuat pariwisata Bali berdiri di titik terendahnya.

Melalui data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Bali bahwa pada triwulan IV tahun 2020 tercatat pertumbuhan ekonomi Bali terkontraksi hingga di angka -9,31%. Hal ini sudah pasti akibat dari ambruknya pariwisata di Bali.

Fakta di atas juga karena pada realitasnya sebagian besar masyarakat Bali bergantung pada dunia pariwisata seperti menjadi karyawan hotel, restoran, dan usaha pariwisata lainnya yang harus menerima kebijakan dirumahkan atau paling buruk di PHK. Hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.

“Daya beli masyarakat juga semakin rendah sehingga mereka harus menunda pengeluarannya untuk berbelanja, misalnya menunda membeli kendaraan bermotor.” (hal. 21).

Hingga hari ini Bali masih bergantung dengan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan pajak kendaraan bermotor. Covid-19 otomatis membuat pendapatan daerah dari kedua pajak tersebut menurun drastis, sehingga wajar pemerintah daerah memberlakukan kebijakan relaksasi pajak dan juga sangat wajar pemerintah daerah mencari bantuan ke pemerintah pusat untuk menggeliatkan kembali roda ekonomi masyarakat Bali.

Babak-belurnya Bali ketika ambruknya pariwisata sudah cukup memberikan sinyal kuat bagi seluruh komponen untuk mencari alternatif ekonomi. Dan faktanya bidang pertanian berhasil menyelamatkan hidup masyarakat Bali.

Pekerja di bidang pariwisata memilih pulang dan menggarap lahan miliknya guna menyambung hidup. Tak sedikit dari mereka yang menemukan hal baru dan mendapatkan profit lebih dibanding menggantungkan hidupnya di bidang pariwisata.

Pertanian berhasil menjadi penyangga ekonomi Bali saat kondisi terparah pandemi berlangsung, sehingga penting bagi pemerintah daerah Bali menyiapkan tata kelola pertanian yang berkelanjutan sehingga bidang ini dapat bersaing dengan bidang pariwisata yang masih jadi primadona hingga kini.

Poin ini menjadi penting, mengingat Bali sebisa mungkin harus keluar dari “Jebakan Industri Pariwisata” yang menyebabkan masyarakat Bali silau dengan gemerincing dollar dan melupakan potensi lain yang dimiliki oleh Bali itu sendiri.

Bali Masa Depan

Analisa yang disajikan dalam buku ini berangkat dari buku “Pendapat (Strategic Foresight) BPK, Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19. Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”.

Dalam buku ini membagi skenario masa depan menjadi empat, yakni: 1). Kandas Terlantar Surutnya Pantai, 2). Berlayar Menaklukan Samudra, 3). Mengarung di Tengah Badai, 4). Tercerai-berai Terhempas Lautan.

Dan cukup ajaib saat Bali hari ini berada pada fase “Berlayar Menaklukan Samudra”, namun jika indikator waktu berada di satu tahun pertama, maka hasilnya pun akan berbeda, mengingat puncak kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Bali terjadi pada Agustus 2021.

Pertanyaan yang selanjutnya muncul, apa yang harus dilakukan oleh Bali di masa mendatang? Penulis memberi beberapa rekomendasi, diantaranya: reformasi kesehatan, reformasi pajak dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan tata kelola data, serta kualitas sumber daya manusia.

Lima hal tersebut membutuhkan komitmen dan ketaatan setiap pemangku jabatan di Bali. Jangan sampai di setiap momentum politik dijadikan momen untuk merubah berbagai kebijakan pembangunan. Hal tersebut tentu membuat arah pembangunan Bali tak jelas juntrungannya.

Karena seperti diketahui bersama, setiap pergantian kepemimpinan di Bali, maka selalu terjadi perubahan fokus pembangunan. Melihat fakta demikian, seberapa besar kemungkinan berbagai reformasi yang direkomendasikan para penulis akan terealisasi? [T]