Sempat vakum kurang lebih 2 tahun (karena pandemi Covid-19), akhirnya tahun ini acara pelepasan dapat digelar kembali oleh sekolah-sekolah baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA/ SMK. Sebelum hengkang, sekolah menggelar seremonial pelepasan untuk anak-anak kelas 6, 9, dan 12 dengan berbagai acara. Mulai dari sambutan formal, hiburan, makan-makan hingga berakhir pada drama melankolis yaitu “tangis-tangisan”. Para siswa menumpahkan segala perasaannya dengan salam-salaman dan saling berpelukan.

Ya, acara pelepasan adalah momen “pencairan tabungan rasa” selama 3-6 tahun di sekolah. Biasanya, para siswa menumpahkan segala rasa itu dengan bahasa lisan yang serak (terbata-bata) sambil berkaca-kaca memeram air mata. Suka-duka dengan teman dan guru seolah-olah menjadi tuntas diekspresikan lewat bahasa tubuh (salaman, pelukan, air mata) dan bahasa lidah (lisan). Sementara, bahasa tulis selalu luput menjadi pilihan dalam mengekspresikan momen melankolis itu.

Bukan hanya sekarang, lho, ya. Dari dulu, bahasa tulis memang tidak favorit dijadikan momen mengekspresikan rasa perpisahan. Sangat jarang para siswa menuliskan (menarasikan) ungkapan suka-dukanya lewat kertas atau media lainnya. Padahal, banyak hal yang bisa dicurahkan dalam tulisan.

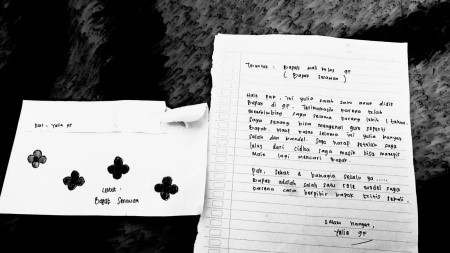

Karena itulah, saya merasa beruntung mendapatkan sebuah amplop putih dalam acara pelepasan di sekolah saya kemarin (16/6/2022). Isinya bukan uang, tetapi selembar surat tentang curhatan sang siswa. Kejadian ini sangat langka, karena dari 150-an siswa yang tamat, hanya satu orang siswa mengekspresikannya lewat bahasa tulis (surat). Kebetulan, surat itu ditujukan untuk saya.

Surat tersebut tidak panjang. Pendek tetapi penuh makna. “….Pak, sehat dan bahagia selalu, ya. Bapak adalah salah satu role model saya karena cara berpikir bapak kritis sekali. Salam hangat. Yulia 9F.”

Itulah salah satu bagian cuplikan singkat surat yang ditulis oleh sang siswa. Saya tertarik bukan karena kualitas isi suratnya, tetapi keputusannya memilih bahasa tulis dalam menyampaikan perasaan (gagasan). Sekali lagi, ini momen langka. Sepanjang belasan tahun menjadi guru, belum pernah ada siswa yang menyampaikan rasa perpisahannya kepada saya atau guru lain (misalnya) dalam bentuk surat.

Kejadian satu surat itu menggelitik kesadaran saya. Jangan-jangan pembelajaran menulis di sekolah gagal memberikan dampak praktis. Padahal, acara perpisahan merupakan salah satu momen baik bagi siswa untuk mengejawantahkan perasaannya secara tertulis. Semestinya, momen perpisahan dijadikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan keterampilan menulisnya. Nyatanya, tidak.

Apakah fenomena ini sebagai indikasi bahwa para siswa kita memang demam menulis? Dalam konteks ini, saya teringat suara lantang dari sastrawan Taufiq Ismail belasan tahun lalu—ketika saya masih menjadi mahasiswa antara tahun 1998-2003. Sastrawan yang peduli dengan pembelajaran bahasa dan sastra ini sudah lama menyoroti bahwa pembelajaran keterampilan menulis di sekolah tidak hanya “pincang”, tetapi sudah mengalami “kelumpuhan”.

Hingga sekarang statemen Taufiq tersebut masih terngiang-ngiang di kepala saya. Ketika momen pelepasan kemarin, tiba-tiba statemen itu terngiang begitu kuat. Jangan-jangan kasus kelangkaan siswa menuangkan “ekspresi perasaan” dalam bentuk tulisan kemarin itu, linier dengan sebutan “pincang” dan “lumpuh” yang dilontarkan Taufiq Ismail.

Jangankan kemampuan literasi menulis, iklim membaca siswa (termasuk guru) saja mungkin masih tertatih-tatih. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (PBA) serta diperkuat lagi dengan kebijakan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) pada tahun 2016, implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Niat pemerintah sangat baik, ingin membangkitkan iklim berliterasi di kalangan siswa, dengan rajin membaca. Lebih dari itu, pemerintah berkeinginan agar aktivitas membaca menjadi suatu kebiasaan (budaya). Kebiasaan membaca ini diharapkan berdampak pada keterampilan menulis.

Kemudian, dunia sekolah merespon kebijakan tersebut dengan aksi nyata yakni mewajibkan siswa (tidak termasuk guru) membaca buku nonmapel 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Awalnya, disambut antusias oleh para siswa. Lama-kelamaan, para siswa mengalami gejala lemah syahwat dalam membaca.

Kata Tukul Arnawa, “Kembali ke Laptop!” Bagi pelajar, membaca adalah tuntutan untuk mendapatkan nilai. Mereka mau membaca (belajar) kalau ada kepentingan jangka pendek yaitu untuk mendapatkan hasil optimal (berupa angka). Misalnya, saat mengerjakan tugas atau ulangan. Setelah itu, membaca menjadi tidak penting. Karena itu, pasca ulangan umum (sekarang istilahnya PAS/ PAT), para siswa sangat merdeka. Mereka bebas dari segala beban belajar, termasuk kegiatan membaca. Buku-buku mereka tutup serapat-rapatnya.

Begitulah fitrah membaca dari perspektif siswa. Membaca adalah “kontrak literasi”. Para siswa mau membaca asalkan mendapatkan angka. Angka lebih penting daripada pengetahuan yang tersaji di dalam buku. Karena itu, bacaan siswa hanya seputar buku-buku yang ada cap mata pelajarannya. Jarang, ada siswa mau membaca buku-buku umum. Ya, karena tidak ada hubungannya dengan mendapatkan nilai.

Jadi, salah satu rintangan terbesar mewujudkan misi GLN ialah mindset siswa terhadap esensi membaca. Membaca tidak dianggap sebagai kebutuhan menambah pengetahuan dan wawasan sehari-hari, tetapi hanya untuk mendapatkan nilai (angka). Lalu, bagaimana dengan budaya menulis di kalangan siswa?

Lebih buruk lagi. Di habitatnya (baca: pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia) saja, kompetensi menulis terabaikan. Coba cek penilaian pelajaran bahasa Indonesia. Sudah puluhan tahun, aspek penilaian kompetensi menulis ditiadakan. Ketika zaman Ebtanas hingga Ujian Nasional, soal mengarang (menulis) sudah punah. Yang ada hanya soal-soal objektif. Para siswa cukup memberi tanda silang atau bulatan pada setiap soal. Hasil silangan inilah yang dibangga-banggakan dalam ijazah maupun rapor.

Pertanyaannya, kemampuan menulis macam apa yang diharapkan dari evaluasi soal berbentuk opsional? Tidak ada, bukan? Sebetulnya, ada peluang mengasah kemampuan siswa pada saat ujian praktik. Para siswa diberikan soal uraian tentang menuangkan gagasan ke dalam tulisan (mengarang). Akan tetapi, sifatnya opsional. Artinya, tes praktiknya tidak harus menulis.

Jikalaupun ada tes praktik menulis di akhir semester/ tahun, apakah akan menjamin kualitas kemampuan menulis para siswa? Sekali atau dua kali setahun, lho. Bisa, dengan catatan ada proses pembimbingan atau latihan-latihan menulis sebelumnya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, hampir setiap bab materi ada skill mengasah kemampuan menulis. Biasanya, diletakkan pada akhir bab. Hal ini bisa kita jumpai pada kurikulum 1994, KBK, KTSP maupun K-13.

Hanya dalam praktiknya, kompetensi menulis itu kurang dioptimalkan oleh guru. Lebih sering terjadi ialah dilewatkan begitu saja. Penyebabnya beragam. Beberapa guru tidak memiliki skill cukup untuk membimbing kompetensi menulis siswa, alasan kekurangan waktu jika melakukan pembimbingan intens, dan alasan skill menulis tidak diuji dalam ujian sekolah atau nasional.

Jadi, wajarlah Taufiq mengatakan bahwa pembelajaran menulis menjadi “pincang”. Kalau toh, guru intens melakukan pembimbingan dalam setiap pembelajaran—tetap tidak menjamin hasil tulisan siswa yang maksimal. Pasalnya, menulis sebagai sebuah keterampilan membutuhkan latihan mandiri secara kontinyu dari siswa itu sendiri. Jangankan calon penulis pemula (siswa), seorang penulis profesional pun jika tidak menjaga kontinyuitasnya akan menghasilkan tulisan yang kurang maksimal.

Kekurangoptimalan pembelajaran menulis akan menyebabkan kegagapan mengekspresikan gagasan ke dalam bentuk tulisan. Para siswa menjadi demam memilih bahasa tulis dalam menyampaikan perasaannya. Faktor inilah yang mendorong para siswa enggan memanfaatkan bahasa tulis dalam acara perpisahan. Mereka ogah dan tidak percaya diri dalam menyampaikan idenya dalam tulisan baik kepada teman maupun kepada gurunya.

Atau jangan-jangan para siswa terkena virus Dilan. “Ah, menulis itu berat, bro. Biar lisan saja.” Benar. Menulis itu membutuhkan keterampilan bahasa yang kompleks. Karena itu, menulis ditempatkan sebagai keterampilan tertinggi berbahasa setelah menyimak, berbicara, dan membaca. Jika dikaitkan dengan taksonomi Bloom, keterampilan menulis berada di level C-5 (sintesis) atau C-6 (evaluasi).

Karena itulah, pembelajaran menulis harus diberi iklim literasi yang kondusif. Dibutuhkan guru-guru yang punya pengalaman menulis (bukan hanya tahu teori menulis), memiliki ketekunan dan kemampuan membimbing serta memiliki strategi pembelajaran menulis yang menarik.

Di samping itu, para siswa harus diberi ruang publikasi untuk karya tulisnya. Misalnya, menempelkan di kording/ mading sekolah, di medsos (FB, twitter atau blog pribadi misalnya), mengirim karya tulis ke media cetak atau media online yang menyediakan ruang khusus untuk siswa.

Untuk mengembangkan kemampuan menulis siswa, pihak sekolah juga dapat memanfaatkan momen-momen tertentu sebagai ruang mengekspresikan diri siswa. Misalnya, mengadakan pameran literasi di sekolah, memanfaatkan MPLS sebagai momen menulis ketika meminta kesan-kesan siswa baru, memanfaatkan momen pelepasan dalam mengungkapkan suka-duka dan lain sebagainya.

Sebelum bermimpi membudayakan menulis di lingkungan sekolah, iklim literasi (menulis) harus dikembangkan secara kreatif oleh pihak sekolah. Pengembangan ini membutuhkan model-model yang literat mulai dari guru hingga kepala sekolah. Usaha dan tindakan yang literat dari guru dan kepsek adalah contoh nyata bagi siswa. Pengaruhnya kuat karena mereka dianggap sebagai model yang dekat dan digugu oleh para siswa.

Jadi, keliru jika GLN sasarannya hanya siswa. Bagaimana menuntut siswa yang literat, sedangkan guru-gurunya kurang literat. Aneh, bukan? Jika ingin sekolah memiliki iklim literasi yang bagus semua warga (terutama guru) harus terlibat menjadi teladan atau model literat.

Artinya, semua guru mata pelajaran memiliki peran dan tanggung jawab yang sama—karena hampir semua guru mapel memanfaatkan bahasa tulis dalam aktivitasnya. Keliru pula jika ada anggapan bahwa yang bisa menulis hanya guru bahasa Indonesia. Cukup banyak penulis-penulis hebat justru bukan dari guru bahasa Indonesia (misalnya, guru Fisika, Kimia, TIK, Seni dll).

Jadi, jangan terlalu bermimpi muluk-muluklah tentang membudayakan menulis—jika belum didukung iklim literasi yang kondusif. Bagi saya, yang terpenting bagaimana mengajak anak lebih sering (dulu) mengekspresikan perasaan atau gagasan lewat bahasa tulis dulu. Kalau bisa, semakin hari jumlahnya semakin bertambah.

Misalnya, tahun ini hanya ada satu siswa menulis surat melankolis dalam momen perpisahan. Siapa tahu tahun berikutnya bisa berjumlah 10, 20, 30 atau bahkan semua siswa. Jika benar-benar terjadi, pantaslah kita menyusun mimpi tentang “menulis” sebagai “budaya” di kalangan warga sekolah. [T]