Pendahuluan: Topi Baja Rombengan

Tempat ini hanya dikenal oleh para tukang rombengan, pemulung, dan biasanya juga petugas kebersihan di kantor-kantor. Mereka menjual hasil memulung di tempat-tempat ini. Plastik, kertas, aluminium, kuningan, dan besi dijual kiloan. Harga ditentukan oleh juragan pemiliki usaha jual beli rombengan/rongsokan. Besi yang dijual oleh pemulung, misalnya Rp 4500 per kilo. Si juragan menjual kisaran Rp 10.000-12.500 per kilo, katanya bergantung jenis besi.

Tidak banyak orang awam tertarik “mampir” di tempat-tempat juragan rombengan membangun usahanya karena sangat kumuh tidak ubahnya seperti TPA. Bagi sebagian kecil warga, usaha jual beli rombengan ini memberi peluang kerja. Roda ekonomi yang berkaitan dengan sampah atau limbah terbukti terus berputar. Usaha ini digerakkan oleh enam pengusaha muslim di daerah kampung Islam, di Kota Singaraja.

“TPA” yang dikelola oleh juragan atau bos rombengan sebenarnya menarik dibicarakan karena beberapa alasan. Tempat ini menawarkan solusi berbasis ekonomi bagi penggunaan plastik rumah tangga. Sampah plastik rumah tangga ditampung lalu dibawa/dijual ke juragan rombengan dan dapat uang (walaupun tidak banyak). Hal ini jauh lebih baik ketimbang sampah plastik rumah tangga terbuang sia-sia dan mencemari tanah. Inilah yang merupakan cara kerja bank sampah. Sampah plastik skala rumah tangga dibeli namun tidak dibayar kontan karena besaran rupiahnya tidak seberapa, cukup dicatat di dalam sebuah buku, seperti layaknya buku tabungan. Pada rentang waktu tertentu, misalnya selama enam bulan, dibayar sekaligus atau tabungan ditarik.

Dari segi pengelolaan sampah plastik, peran usaha rombengan sangat besar. Kontribusi usaha ini dalam mengurangi polusi tanah akibat sampah plasti sangat besar. Gerakan-gerakan antiplastik biasanya dilakukan lewat edukasi mengelola sampah yang wujudnya pemilahan sampah. Telah jadi hal yang latah. Plastik dipisah dengan sampah organik. Namun hanya sampai di sana. Tidak ada tindak lanjut. Lalu, masyarakat bosan dengan gerakan antiplastik karena mereka merasa sia-sia setelah memisah plastic tidak ada tindak lanjut dan di TPA kembali bercampur.

Namun usaha yang dikembangkan oleh juragan rombengan ini memberi jawaban yang nyata terhadap jalan buntu yang ditinggalkan oleh para aktivis antiplastik. Yang penting dalam hal ini sedikit kesadaran bahwa plastik berbahaya bagi air dan tanah karena sulit terurai hingga 400 tahun. Juragan rombengan membeli sampah plastik. Jangan dilihat karena harganya memang murah. Dalam hal ini nilai kerja perusahan ini terhadap kebersihan tanah dari plastik, jauh lebih mahal.

Hal lain yang menarik dari usaha jual beli rombengan atau rongsokan adalah di tempat ini sejarah benda-benda atau perlatan manusia tamat. Besi terali yang sudah ketinggalan zaman tergulung di sini, menunggu “dicincang”, di-pres, dikemas, selanjutnya naik truk menuju Surabaya. Mesin-mesin tua, tangki-tangki, peralatan kerja di sawah, alat-alat memasak, koper besi, gallon minyak dari baja, kompor, mesin jahit, mainan anak-anak, bisa ditemukan di sini. Bahkan, topi baja tentara (jika beruntung).

Harga kreativitas, seni, desain, model, dan nilai zamannya tidak ada lagi melekat pada semua benda yang kini hanya dinamai rongsokan atau rombengan. Maka semua benda itu hanya dihargai sebatas bahan baku (plastik, besi, aluminium, kuningan), sesuai dengan standar yang ditentukan oleh kalangan juragan.

Namun jika mau menggunakan perspektif arkeologi, antropologi, dan historis, masih dapat menemukan makna dan nilai benda-benda tersebut. Benda-benda itu semua adalah masa lalu bagi generasi yang sudah tua. Bagi generasi yang baru, benda-benda itu tidak bermakna apapun. Tidak ada memori pada benda-benda itu. Hadir di tempat usaha rombengan memang tidak ubahnya seperti masuk TPA. Namun demikian, dengan perpektif historis dan teori memori atas benda-benda, seperti sedang melakukan perjalanan ke masa lalu. Benda-benda itu memancing ingatan dan membuat cerita yang segar.

Topi Baja

Karena pengalaman bersama benda-benda yang berujung di “TPA” usaha rombengan berbeda-beda, setiap benda akan bercerita sesuai dengan pengalaman pemiliknya atau yang kebetulan pernah mengenal benda-benda itu dengan baik. Di samping akan tercipta cerita yang sangat umum karena pengalaman terhadap benda-benda tertentu memang sama pada sekelompok besar orang atau satu generasi (seperti mesin jahit cap Singer), tetapi sebaliknya juga akan lahir cerita yang beda, personal, dan spesifik. Atau karena satu benda tidak pernah dialami, maka bagi sekelompok orang tidak memiliki cerita, seperti misalnya mata singkal (alat pertanian tradisional).

Topi baja bagi banyak orang adalah benda yang tidak tersentuh. Namun demikian banyak orang tahu tentang benda yang satu ini. Benda ini hanya dikenal baik oleh tentara atau kalangan militer. Bagaimana sesungguhnya topi baja ini, tidak banyak yang tahu. Seberapa berat? Jika dipukul berbunyi seperti apa? Tekstur bajanya seperti apa? Benarkan topi ini bisa digunakan untuk menanak? Apakah ada bukti kalau topi ini antipeluru?

Bagi penulis yang keluarga petani, sangat akrab dengan mata singkal atau dua benda yang berbeda: tambah dan udud (dalam KBBI keduanya disebut “cangkul”). Sementara topi baja yang digunakan tentara saat latihan dan berperang adalah benda asing. Namun ada banyak cerita mengenai topi baja. Ketika penulis masih anak-anak, tentara atau prajurit yang sedang mengikuti sekolah tentara atau latihan perang, cukup sering melintas di desa. Mereka semua mengenakan topi baja. Mereka berjalan kaki dari Desa Kediri (di Tabanan) menuju Dodiklatpur di Pulaki. Mereka berjalan satu per satu, memanggul senapan, menggendong ransel. Di pinggang bergantung tempat air minum dari aluminium yang dibungkus kantong kain.

Pada masa-masa kanak-kanak penulis, ingatan orang tua masih sangat kuat mengenai revolusi 1945. Orang tua sering bercerita tentang peperangan. Tentara-tentara yang berjalan kaki melintasi desa seperti membawa cerita masa lalu ke masa kini (ketika itu). Di benak anak-anak- kami terbangun rasa kagum kepada prajurit atau tentara. Pada konteks cerita perang selama revolusi, tentara yang berjalan di desa adalah para pahlawan dan mereka sebagian menjadi korban peperangan melawan Belanda. Kami melihat tentara itu para pahlawan yang telah gugur. Jadi, bukan melihat prajurit atau tentara yang sedang menjalani masa pendidikan.

Lantas, ketika ke taman makam pahlawan, seperti Margarana (di Kecamatan Marga di Tabanan), Taman Kusuma Bangsa Pancaka Tirta di Taman sari (Kota Tabanan), atau Taman Makam Pahlawan Surastana (di Kota Singaraja), di beberapa makam dapat dijumpai topi baja.

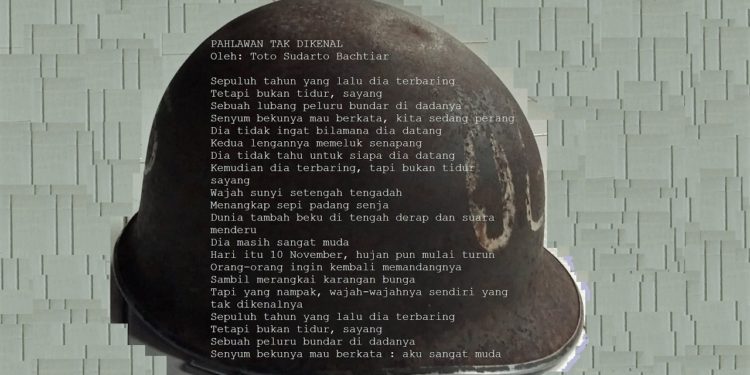

“Pahlawan Tak Dikenal” (Toto Sudarto Bachtiar)

Ini adalah judul puisi bertema pahlawan yang ditulis oleh Toto Sudartro Bachtiar. Puisi-puisi sejenis ini pernah sangat populer pada saat bangsa Indonesia merdeka dari penjajah Belanda. Sampai beberapa tahun pun tetap menarik dikenang. Puisi ini sangat terkenal dan sering dibaca dalam berbagai perlombaan sastra untuk merayakan Hari Pahlawan pada bulan November. Melihat sebuah topi baja tergeletak di antara rongsokan atau rombengan di salah satu usaha jual beli rombengan di Kayu Buntil (Singaraja), sungguh suatu kejutan. Topi baja yang tidak tersentuh ataupun susah untuk dibayangkan karena benda asing dan cukup langka, yang historis dan heroic kok ada di antara tumpukan barang-barang yang sudah masuk terminal sampah. Sejarah topi baja ini pasti akan berakhir di perusahan peleburan besi dan baja di Surabaya.

Topi ini sukup kuat menjadi wakil benda-benda, selain pita mearh putih atau bambu runcing berlumur darah, yang berkaitan dengan pahlawan. Apa yang paling penting dan abadi dari seorang pahlawan kusuma bangsa? Ya, topi baja. Benda ini mampu mewakili keseluruhan atau keutuhan sosok seorang pahlawan. Benda ini sering dijumpai di taman-taman pahlawan yang diletakkan di atas pusara.

Pengalaman sastra penulis pernah terisi oleh sebuah teks puisi yang berjudul “Pahlawan Tak Dikenal”. Puisi ini ada pada buku pelajaran bahasa Indonesia SMP (Kurikulum 1975). Topi baja yang teronggok di antara barang-barang rongsokan berubah menjadi teks “Pahlawan Tak Dikenal”. Topi baja ini adalah sosok “dia yang terbaring, tetapi bukan tidur, sayang” dan dia yang tertembak “dengan sebuah lubang peluru bulat di dadanya”.

Sampai di sini ada percampuran memori yakni ingatan masa kanak-kanak melihat tentara bertopi baja melintas di jalan desa dengan ingatan puisi “Pahlawan Tak Dikenal”. Ingatan terhadap puisi pasti sudah samar-samar, tidak detail lagi tetapi secara garis besar, ingatan tersebut sangat kuat. Topi baja membuat jarak penulis dengan dunia teks sangat dekat dan demikian pula makna puisi semakin nyata. Puisi memang tidak tercerabut dari ruang imajinasi namun demikian, topi baja ini menjadikan puisi “Pahlawan Tak Dikenal” nyata ada. Selanjutnya membangun kembali puisi itu secara utuh dengan cara mencari di Google.

Kejadian, peristiwa, pengalaman seperti ini sangat penting dalam pengajaran sastra. Sejak berjumpa dengan topi baja di “TPA” rombengan, pikiran dipenuhi oleh puisi tersebut. Hanya dapat diingat baris “sebuah lobang peluru bulat di dadanya” dan “dia bukan tidur, sayang”. Rasa semakin penasaran untuk melihat kembali puisi secara utuh sebagaimana puluhan tahun lalu ketika pertama kali dibaca di salah satu halaman buku pelajaran bahasa Indonesia. Hal lain yang dilakukan adalah berpikir untuk melakukan kegiatan berbagi pengalaman di media sosial, yang sangat tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan siapapun saat ini, termasuk para siswa. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelajaran puisi bisa melewati teks itu sendiri, bisa pula melepaskan diri dari ruang imajinasi atau ingatan.n dan menimbulkan aktivitas kreatif: memadukan topi baja dengan puisi “Pahlawan Tak Dikenal”.

Konvensionalisme pengajaran sastra masih ditemukan di kelas-kelas. Esai ini hendak menegaskan bahwa sastra bisa dikeluarkan dari ruang teks yang imajiner. Pengajaran sastra harus bisa membangun makna karya bagi siswa. Salah satu cara dalam membangun makna adalah dengan mengaitkan pengalaman siswa dengan karya. Pengalaman yang dimiliki siswa bisa lebih dikonkretkan lagi dengan merujuk kepada benda-benda dan peristiwa yang melingkupinya yang ditemukan di dalam karya sastra.

Di samping itu, pengjaran sastra juga bisa dilakukan dengan menjadikan karya sebagai objek yang direspons oleh siswa. Pengajaran sastra berupa produksi respons kreatif dan ekspresif siswa. Pada kasus pengajaran sastra dengan model “Topi Baja” ini, produksi respons berupa perancangan desain ilustrasi pada puisi “Pahlawan Tak Dikenal”. Siswa membuat foto topi baja dengan menggunakan gawai, mengedit, dan menggunakan beberapa foto terpilih menjadi ilustrasi puisi “Pahlawan Tak Dikenal”. Produk ini bisa dicetak atau diunggah di media sosial.

Setelah itu, pada era FB atau media sosial lainnya, pengalaman-pengalaman yang mengejutkan wajib hukumnya disampaikan. Foto topi baja dibikin dan dijadikan ilustrasi puisi “Pahlawan Tak Dikenal”, sebagai sebuah tafsir. Beberapa teman di FB memberi komentar bahwa topi baja itu tidak ada kaitannya dengan puisi. Bagi mereka topi baja adalah topi yang sangat cocok digunakan kerja di sawah. Mereka tidak memiliki pengalaman soal benda ini terkait dunia puisi. Topi ini tidak cocok digunakan kerja di sawah karena sangat berat dan mungkin bisa mengundang petir karena terbuat dari konduktor.

Metode Topi Baja dalam Pengajaran Puisi

Apapun teori sastranya, M.H. Abrams telah menegaskan semua itu bermula dari empat pendekatan yang bersumbu pada: karya itu sendiri, semesta (sosial, alam), sastrawan, dan pembaca/masyarakat. Abrams menggunakan keempat sumbu ini untuk lahirnya empat pendekatan kajian sastra seperti; (1) mimesis, (2) otonom, (3) ekspresif, dan (4) pragmatik. Dari keempat pendekatan ini lahirlah teori formalisme Rusia, strukturalisme, sosiologi sastra dan berbagai kajian ekstrinsik, dan teori fungsi sastra (realism sosialis).

Pengajaran sastra atau dalam kurikulum 2013 disebut pengajaran genre teks sastra, pada kurikulum-kurikulum sebelumnya adalah pengajaran teori sastra atau pengajaran struktur karya. Pengajaran teks sastra pada kurikulum 2013 juga masih struktural, dan bahkan semakin sempit oleh teori teks yang terdiri atas: (1) struktur dan (2) cirri kebahasaan. Siswa mempelajari struktur teks sastra lewat ceramah atau melalui ringkasan materi dalam buku siswa dan bukan lewat teks sastra yang asli seperti yang dijadikan prinsip belajar dalam pendekatan saintifik. Muatan sastra (isi karya), hubungan sastra dengan pengarang, dan realitas tidak dipelajari. Seharusnya sastra itu menarik. Salah satu letak daya tarik sastra adalah pemanfaatan pengalaman-pengalaman personal siswa. Namun pengajaran yang struktural dan positivism, menghilangkan daya tarik sastra.

Untuk itu pendekatan topi baja bisa dijadikan salah satu model pengajaran sastra di sekolah. Model topi baja didasarai oleh pendekatan mimesis yang melahirkan teori sosiologi sastra (teori sastra yang paling populer). Pendekatan topi baja dilandasi oleh prinsip bahwa hubungan sastra dengan realitas itu bersifat personal dan terjadi sangat khusus.

Walaupun teori sosiologi sastra sangat kuat dan sulit dibantah, namun teori ini memiliki kelemahan. Kelemahannya tampak pada pendefinisian hubungan karya sastra dan kenyataan atau realitas. Sosiologi sastra memandang bahwa hubungan itu memang mutlak dan terjadi secara umum atau utuh dan dalam skala sosial. Sosiologi sastra tidak pernah mengkaji hubungan-hubungan parsial, spesifik, dan personal antara karya sastra dan realitas pembaca.

Itulah yang hendak dikoreksi melalui pendekatan topi baja dalam pengajaran sastra. Puisi “Pahlawan Tak Dikenal” tidak lagi dihubungkan denga realitas historis dan politik penjajahan dan bangkitnya resistensi atas nama nasionalisme. Jika demikian adanya, beban sebuah puisi menjadi sangat berat dan dipaksakan agar mampu menjangkau suatu wilayah yang sangat luas dan kabur: nasionalisme!

Sebaliknya, pendekatan topi baja memandang bahwa puisi “Pahlawan Tak Dikenal” ini berhubungan dengan sebuah benda, yakni topi baja bernomor 065, yang dulu pernah dipergunakan oleh prajurit (kemungkinan semasa perang atau semasa kemerdekaan di sekolah tentara di Kota Singaraja) dan entah bagaimana kisahnya, topi baja ini ditemukan di tempat jual beli rombengan.

Metode topi baja, sesuai dengan namanya, adalah metode pengajaran puisi (atau karya sastra lainnya) dengan cara membangun atau memanfaatkan hubungan benda-benda yang dimiliki atau dikenal oleh pembaca dengan isi puisi. Selama ini, kajian sosiologi sastra, kajian yang menarik garis hubungan karya dan realitas terlalu abstrak dan ideologis. Benda-benda nyata yang sangat jelas yang dipahami pembaca atau siswa yang terkait dengan karya sastra, sama sekali tidak disentuh.

Langkah-langkah Kegiatan

Metode topi baja terdiri atas beberpa langkah kegiatan. Pilih satu teks puisi atau satu buku puisi (antologi) yang dipelajari. Dari sini tampak jelas sekali bahwa pendekatan ini adalah pengajaran sastra berbasis karya yang autentik atau disebut pula dengan pendekatan genre teks sesuai dengan Kurikulum 2013. Teks puisi dihadirkan di hadapan siswa secara utuh. Ke dalam “dunia” atau “ruang” teks siswa akan masuk untuk mendapat pengalaman belajar: membaca.

Langkah selanjutnya guru membaca secara cermat karya yang sudah dipilih untuk memetakan dan mengidentifikasi hubungan-hubungan puisi dengan benda-benda yang nyata. Yang dimaksud benda adalah, referensi apapun yang ada dalam kehidupan yang nyata yang ditemukan di dalam puisi. Ambil contoh judul puisi W.S. Rendra, “Seonggok Jagung di Kamar”. Setelah dicermati, ternyata dalam judul puisi ini terdapat dua benda, yakni jagung dan kamar. Artinya, judul puisi ini sudah menunjukkan hubungan puisi dengan benda (jagung dan kamar) dalam realitas masyarakat. Pemetaan dan identifikasi benda-benda di dalam puisi digunakan oleh guru untuk memandu pembelajaran di kelas.

Di kelas guru mengajar dengan menggunakan pendekatan saintifik dan genre teks; menyajikan puisi yang telah dipilih, secara utuh. Langkah pertama adalah siswa membaca. Pada langkah ini guru bisa nggunakan berbagai cara membaca, seperti membaca nyaring, membacakan, membaca bergilir, menyimak pembacaan puisi, dan metode membaca lainnya yang diketahui oleh guru. Hal ini dapat dilakukan secara berulang-ulang. Siswa mendapat pengalaman belajar yang nyata: membaca. Pengalaman ini adalah variabel inti pendidikan literasi. Cara belajar dengan membaca mengurangi kesempatan guru berceramah. Dengan demikian, peralihan dari pengalaman mendengar ke pengalaman membaca, terjadi. Tahap selanjutnya siswa diminta mencermati benda-benda yang ditemukan di dalam puisi. Benda-benda itu bisa ditandai di dalam teks secara langsung atau bisa pula dikutip dan dicatat alam daftar pada buku latihan siswa. Guru menegaskan, benda-benda tersebut menunjukkan hubungan puisi tersebut dengan dunia nyata atau kenyataan.

Dari daftar benda-benda tersebut, siswa diminta untuk memilih beberapa benda yang penting atau spesifik bagi siswa masing-masing. Mungkin ada sedikit benda yang memiliki kenangan tersendiri bagi seorang siswa. Misalnya “jagung” dalam puisi “Seoanggok Jagung di Kamar” mengingatkan siswa dengan pengalamannya ketika diajak menanam jagung oleh orang tuanya di sawah. Siswa lain mungkin menemukan benda lain yang bernilai spesifik dan menyampaikan suatu cerita dalam kenangan atau harapannya. Dengan demikian, pengajaran sastra telah melibatkan siswa sejalan dengan pengalaman siswa terhadap benda-benda yang berkaitan dengan teks puisi.

Selama ini pengajaran sastra menunjukkan bahwa suara karya mendominasi siswa. Tetapi dengan pendekatan topi baja (bersinggungan juga dengan prinsip-prinsip intertekstualitas dan resepsi sastra), puisi tidak lagi membuat siswa bisu karena diposisikan oleh guru sebagai sumber suara yang paling kuat dan paling berkuasa. Pendekatan topi baja mengimbangi dan bahkan membisukan puisi dengan munculnya berbagai suara cerita dari siswa yang dipicu memang oleh benda-benda di dalam puisi yang dipelajari dan referensi benda-benda itu di alam nyata atau lingkungan sekitar.

Karena siswa bersuara dan bercerita maka terlatihlah keterampilan berpikir, membangun komposisi pembicaraan, dan keterampilan bersuara bahasa lisan. Pendekatan topi baja dalam tahap ini menjadikan karya sebagai pemicu lahirnya berbagai suara, yang justru memperkaya teks puisi. Karya puisi yang dipelajari tidak lagi tunggal dan dominan karena sudah diimbangi oleh suara-suara siswa di kelas.

Salah satu kelemahan pengajaran puisi juga adalah terlalu apreori bahwa puisi itu harus penuh dengan simbol dan siswa diajak susah payah menemukan makna simbol atau makna-makna konotasi diksi-diksi. Puisi “Senja di Pelabuhan Kecil” cukup dipahami sebagai senja yang alamiah di sebuah pelabuhan kecil. Jadi, tidak harus dipaksakan untuk memasuki wilayah konotatif dan simbolik puisi ini di atas landasan semiotika. Pengajaran puisi tidak perlu terlalu memaksakan kekuatan semiotika. Karena itu, dalam pendekatan topi baja tidak harus menemukan apa makna “jagung” pada puisi “Seonggok Jagung di Kamar”.

Jagung dipahami oleh siswa berdasarkan pengalaman personalnya. Maka puisi ini akan diramaikan oleh berbagai cerita berbeda tentang jagung, seperti jagung bakar yang sangat enak dimakan ketika senja sambil memandang matahari terbenam di cakrawala laut; pertama kali makan pop corn atau jagung empuk; alangkah nikmat jagung bagi sekawanan kera di tepi jalan; persahabatan seorang mahasiswa pascasarjana dengan seorang tua pedagang jagung di Pasar Bajera ketika di tempat ini mereka selalu bersua saat berangkat lagi ke Jogja menunggu bus malam tiba; dan masih banyak cerita lainnya. Inilah yang harus digali terus. Jika metode ini harus sampai pada pemaknaan puisi, maka bisa dikatakan, bahwa dengan cerita atas benda-benda yang ditemukan dalam puisi, siswa dapat memkanai puisi yang dipelajarinya. Jadi makna itu dipicu oleh pusi dan makna itu akhirnya dibangun dan dikembangkan oleh siswa sendiri.

Penutup

Sejak Kurikulum 1975 hingga Kurikulum 2013, pengajaran puisi atau pengajaran sastra masih terbelenggu oleh perkara-perkara struktur dan teori dan pengajaran sastra dibatasi oleh teks (kata-kata yang dicetak di atas bidang kertas).

Pengajaran puisi terjebak pada konsepsi bahwa puisi itu simbolik sehingga pengajaran puisi berkutat pada pencarian makna kata atau diksi yang digunakan oleh penyair. Pengajaran puisi menjadi sangat sulit karena siswa tidak sanggup mengungkap makna-makna konotasi dari diksi-diksi penyair. Siswa tidak dibekali dengan kamus konotasi untuk mencari tahu makna-makna diksi puisi yang konotatif.

Pengajaran sastra masih memposisikan karya sebagai suara dominan yang harus “didengar” oleh siswa. Padahal dalam dunia postruktural, peranan dan suara pembaca lebih penting ketimbang suara karya (sastrawan/penyair).

Pendekatan sosiologi sastra memiliki kelemahan karena terpaku pada penyelidikan hubungan sastra dan realitas, hubungan-hubungan yang berskala filosofis dan ideologis dan melupakan hubungan-hubungan operasional dan personal pada lingkup diri seorang pembaca.

Pendekatan topi baja didasari oleh prinsip-prinsip mimesis, ektratektual, intertektualitas, dan resepsi. Pendekatan ini memandang bahwa hubungan sastra dan realitas terjadi secara personal dan spesifik, pada/melalui benda-benda yang ditemukan dalam puisi (atau benda-benda yang memiliki hubungan dengan karya) dan pembaca/siswa mengenal benda-benda tersebut (secara intertekstualitas); yang dilanjutkan dengan memproduksi respons (respsi sastra).

Pendekatan topi baja mengembangkan pengalaman belajar sastra secara mimesis yang berbasis pada membaca dan membangun hubungan intertekstalitas, memproduksi respons kreatif terhdap sastra (teori resepsi). Dengan demikian, pendekatan ini mereduksi suara kara sebagai suara yang dominan dan menguasai siswa.

Tahap-tahap penerapan model topi baja dalam pengajaran puisi terdiri atas: (1) guru memilih puisi atau karya, dengan berbagai pertimbangan dan tolok ukur, (2) guru membaca dan mengkaji karya yang telah dipilih untuk menemukan potensi hubungan puisi dan realitas dengan bertumpu pada benda-benda yang ditulis di dalam teks puisi, (3) Siswa membaca teks puisi yang dipelajari dengan berbagai cara membaca, (4) siswa menginventarisasi benda-benda di dalam puisi, (5) siswa memilih beberapa di antara benda-benda yang dicatat di dalam daftar inventarisnya, benda-benda yang dikenal, benda-benda yang menyimpan cerita, (5) siswa mendeskripsikan hubungan-hubungan benda-benda dalam kenangan dan ingatan-ingatannya dengan puisi yang dipelajari; dan (6) siswa memproduksi bentuk-bentuk respons kreatif yang tidak terbatas terhadap puisi yang dipelajari.[T]

![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)