— Catatan Harian Sugi Lanus, 23 Februari 2022

Pengalaman berbagai kunjungan (karena diundang) untuk membaca lontar-lontar koleksi keluarga di pelosok-pelosok Bali dan Lombok, membuat saya bisa masuk ke dalam rumah-rumah penduduk. Bukan hanya berkesempatan membaca koleksi lontar-lontarnya, kadang surat pajak, pusaka keluarga, cincin keramat, keris, dll.

Yang paling juga perlu diantisipasi adalah sejarah kepemilikan dan pewarisan benda-benda pusaka di keluarga yang dikunjungi. Kadang ada yang berkonflik dalam pewarisan, kadang jadi asset bersama, kadang lontar-lontar dicarikan jalan keluar ditempatkan di mrajan atau sanggah keluarga sehingga menjadi “duwe tengah” (asset bersama anggota keluarga).

Hal yang menarik lainnya, kalau berkunjung memeriksa lontar-lontar keluarga, adalah perlunya mengantisipasi diri jika ada salah satu keluarga kesurupan/kodal/melingse/kerauhan atau kejadian serupa dan sejenis. Ini hal yang tidak aneh dalam pengalaman seorang pembaca lontar yang sering diundang ke rumah-rumah atau pura-pura dan mrajan keluarga. Bahkan, sudah sampai di lokasi bisa batal atau ditunda, karena bisa seorang anggota bermimpi atau merasa dapat wangsit bahwa lontarnya tidak boleh diturunkan.

Masuk ke gedong penyimpenan atau ruang suci penyimpanan pusaka lontar (atau lontar-lontar yang dikeramatkan) kita belajar banyak bagaimana manner (tata-titi) dan anggah-ungguh bagaimana sebuah keluarga menjamu tamu. Bagaimana sebuah keluarga membatasi dan membuka ruang privat atau domain pribadi keluarganya untuk pihak luar. Di sini saya mendapati dan menjadi sepenuhnya sadar, bahwa, di Bali memang ada pola asuh, pola tutur-bahasa, pola tindak, yang beragam karena tradisi varna atau wangsa memang terasa hadir dan memang pernah menjadi stratifikasi sosial yang kuat di era kerajaan.

Masuk ke ruang keluarga-keluarga di pegunungan, biasanya sangat banyak kejutan yang bisa dinikmati. Kadang dapat bonus disamping lontar-lontar ada buku-buku tua bisa dilirik.

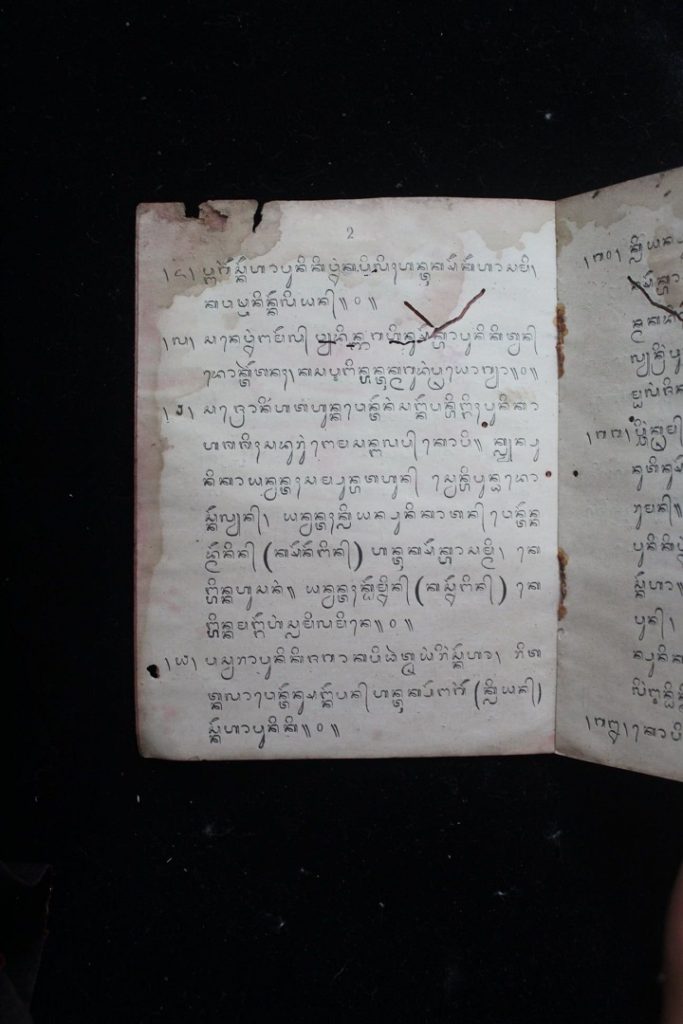

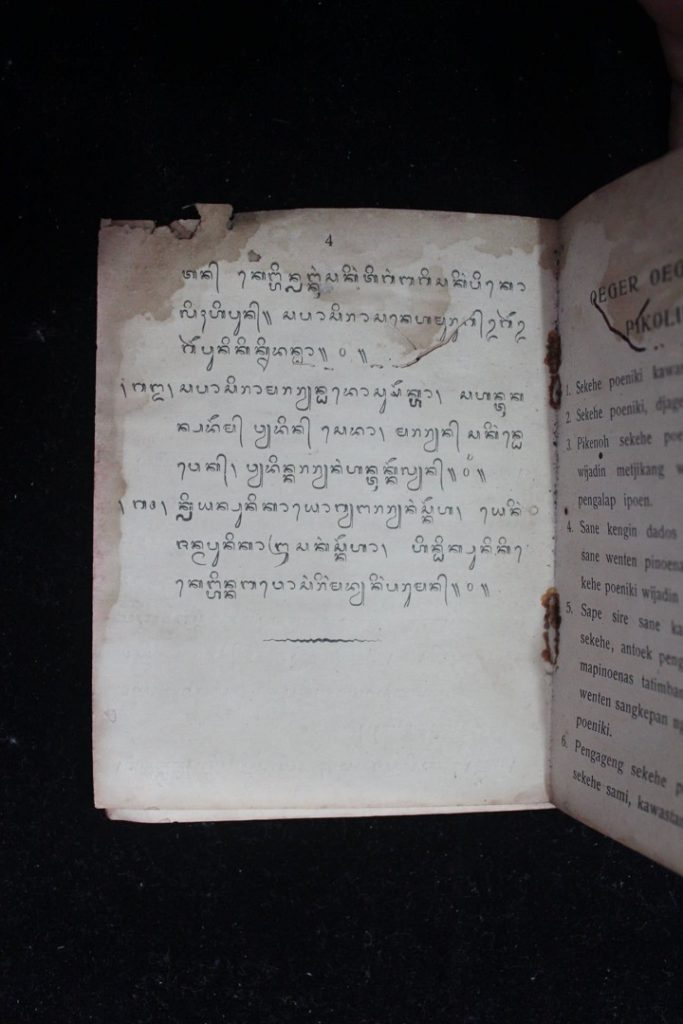

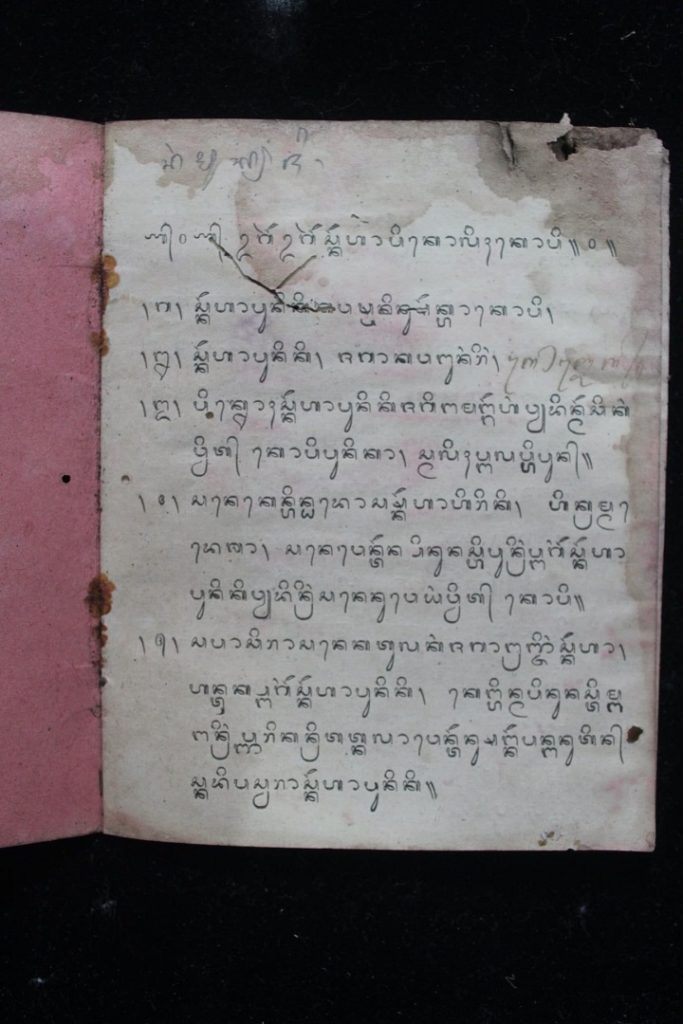

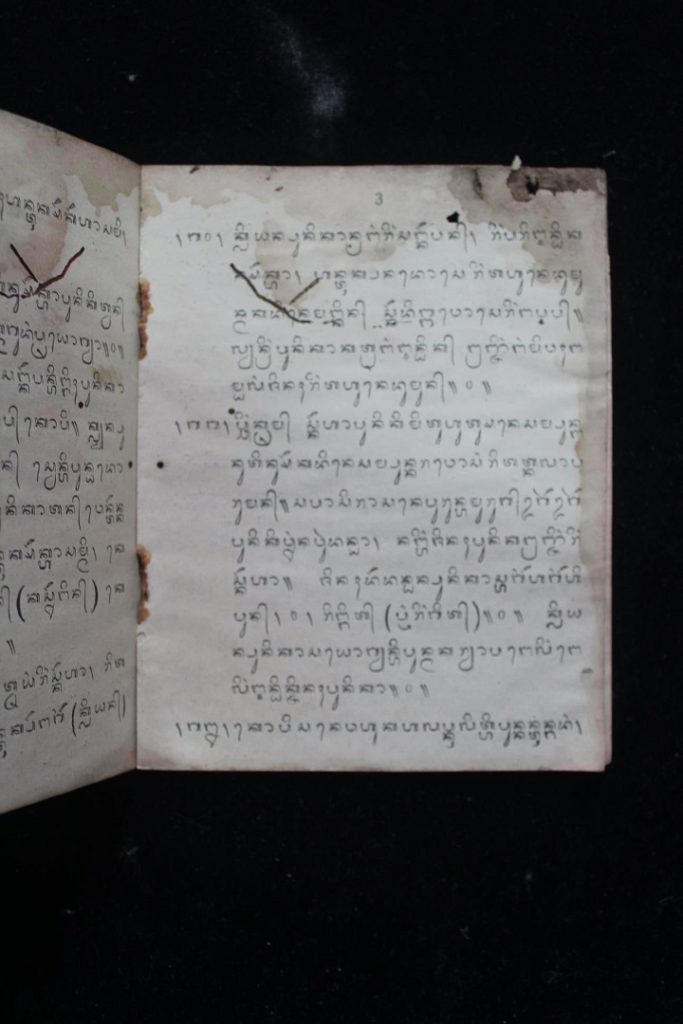

Contohnya: Buku “Uger-Uger Pikolih Kopi” atau undang-undang/kesepakatan/aturan kelompok/ yang berisi aturan bagaimana pemerolehan bibit kopi dan panen, yang menjadi acuan desa-desa penanam kopi tahun 1920-an, ini saya temukan bertumpuk dengan koleksi lontar di daerah Gobleg yang menjadi daerah perintis perkebunan kopi di Bali Utara.

Isinya bagaimana aturan perolehan bibit kopi, panen, dan aturan keorganisasian, serta kesepakatan untuk tunduk pada aturan yang tercantum — jika tidak manut siap disidang (perintah Belanda) — menunjukkan bagaimana tahun 1920-an pemerintah kolonial jauh-jauh datang dari Eropa untuk secara serius mengembangkan kopi, sangat serius dalam penanganan mengikat dan memonitor petani kopi.

Buku “Uger-Uger Pikolih Kopi” ini membuat saya merenung: Sebagai pencinta kopi, yang memang doyan nongkrong di pangkalan kopi di berbagai terminal, stasiun, airport-airport, dan kota-kota tua di berbagai wilayah dan negara; “Dari sekian banyak orang Bali yang saya kunjungi, kenapa tidak pernah mendapat sajian kopi serius?”

Yang saya maksud kopi serius adalah kopi yang terpilih dari ladang kopi yang mereka miliki, atau yang dibeli di sekitar desa mereka.

Pertanyaan itu muncul, disamping karena membaca “Uger-Uger Pikolih Kopi”, juga karena beberapa kali kunjungan membaca lontar ke petani kopi dan juga orang-orang kaya atau elit Bali yang cikal-bakal kekayaan keluarganya bermula dari generasi kakeknya yang petani kopi perintis di Bali; tetap saja kopi yang kami minum bersama keluarga atau tuan rumah, sebatas kopi yang biasa-biasa saja.

Secara umum, orang Bali memang jarang sekali memperhatikan kualitas kopi yang diminumnya, sekalipun mereka petani kopi atau elit Bali yang punya sejarah asset keluarganya terkait dengan pertanian kopi di masa lalu.

Seorang pelancong Eropa yang berkunjung ke Buleleng tahun 1930-an pernah menulis dalam catatan perjalanannya tentang buruknya kualitas kopi yang diminum di warung-warung di Buleleng; padahal kopi Buleleng yang diekspor terkenal berkualitas sangat tinggi. Kenyataannya, memang sampai saat ini, kopi yang dijual keluar Bali adalah kopi yang terpilih, dan umumnya kopi yang dikonsumsi penduduk lokal “sisan pilih” (sisa-sia dari yang terpilih), atau diolah dengan ala kadarnya.

Apakah cara pikirnya seperti ini: Kalau kopi murahan dijual laku, kenapa harus repot membuat yang berkualitas?

Di pulau ini sekarang memang telah menjamur resto dan cafe menjual kopi mahal berkualitas. Awalnya dirintis para pemodal atau pemilik resto dan cafe yang rata-rata orang asing. Belakangan orang lokal tersadar, baru ngeh, ikutan meniru orang asing membuat hal serupa.

Ada kabar baik, semenjak 10 tahun belakangan keluarga petani mulai menggeliat sadar kopi mereka mesti diolah sendiri. Di daerah Munduk telah muncul penduduk lokal keluarga petani kopi yang mengeluarkan olahan kopi berkualitas, seperti Blue Tamblingan yang dikemas oleh restoran Don Biyu. Atau di beberapa tempat di Kintamani ada kelompok pemuda lokal yang membuat kemasan olahan terseleksi hasil panen kebun mereka sendiri.

Melihat buku “Uger-Uger Pikolih Kopi” yang terbit tahun 1920 tersebut, artinya menunggu 100 tahun untuk tersadar bahwa kopi tidak harus diekspor metahannya. Bisa diolah secara lokal dan ekspor atau yang dijual adalah olahannya, bukan mentahannya.

Menunggu 100 tahun untuk tersadar bahwa kopi yang diminum sendiri sepatutnya yang terseleksi juga. Bukan semua yang terpilih dikirim keluar; sementara yang minum “kopi sisan pilih”. Perlu 100 tahun untuk itu.

Siapapun yang membaca “Uger-Uger Pikolih Kopi” ini pasti akan dibuat sadar: Ternyata 100 tahun adalah waktu yang tidak cukup untuk membuat sadar pemerintah lokal bahwa kualitas kopi dari perkebunan kopi di Bali adalah incaran kaum elit Eropa dari seabad lampau, bahkan jauh sebelum itu. [T]