Oleh: Nurjaya PM

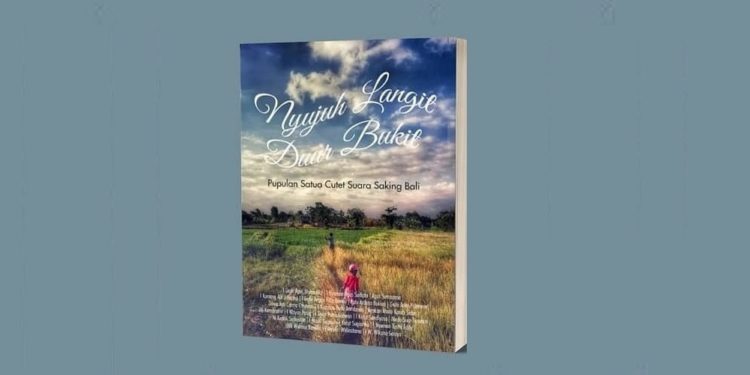

Komodifikasi sastra Bali Modern terus terjadi sebagai suatu proses yang absolut. Hal ini ditandai dengan terbitnya Tonggak Baru Sastra Bali Modern (Darma Putra, 2000 ) yang membuka lembaran baru sejarah lama sastra Bali Modern. Sastra Bali Modern selalu mengalami pemuktahiran, mulai dari (1) tata ejaan yang dahulu masih menggunakan ejaan Suwandi hingga kini menggunakan EYD, seperti salah satu judul karya sastra Bali Modern ‘Nemoe Karma’ sampai ‘Matemu di Tampaksiring’. (2) Diksi dalam karya sastra Bali Modern masa ‘lawas’ banyak menggunakan bahasa arkais nanretorik, seperti kata ‘pemadat’, sampai istilah ‘kutang sayang gemel madui’ yang merupakan padanan dari ‘dibuang sayang’. (3) Ide-ide penceritaan juga mengalami peningkatan dari bentuk-bentuk ide ‘lumbrah’ seperti percintaan, prahara rumah tangga, kemenangan dharma melawan adharma dan lain sebagainya hingga bentuk kompleks yang menghadirkan ‘plot twist’. Hal ini merupakan bentuk adaptasi sastra Bali Modern ke bentuk-bentuk yang lebih aktual serta upaya dalam menaja sastra Bali yang hanya diminati kalangan tertentu. Hal tersebut dapat diamati dalam sebuah bunga rampai cerpen berbahasa Bali yang berjudul Nyujuh Langit Duwur Bukit (Mahardika, dkk. 2019) yang sekaligus menjadi objek kajian artikel ini.

Nujuh Langit Duur Bukit merupakan salah satu bentuk aktual perkembangan sastra Bali yang dulu tergolong ‘tenget’ untuk dipelajari hingga kini terjadi komodifikasi ke dalam lingkaran budaya populer. Popularitas sastra Bali Modern tidak bisa dilepaskan dari upaya sastrawan Bali dalam menaja karya sastra. Hal ini teraktualisasi dalam publikasi-publikasi karya sastra Bali Modern ke dalam bentuk media cetak, seperti koran, majalah, serta buku-buku yang sudah dilakukan sejak zaman kolonial hingga masa kini. Buku ini dapat diumpamakan sebagai ‘melting pot’ yang menjadi tempat bercampurnya pelbagai macam ide yang dihimpun dari zaman ke zaman sebagai suatu wadah representasi masyarakat Bali. Sejalan dengan upaya menaja karya sastra Bali Modern, para kawisastra sering abai dengan konten, esensi, serta implikasi yang diharapkan pada penikmat karya sastra. Dalam hal ini, karya sastra Bali Modern masih belum terlepas dari pusaran hedonitas ide.

Nyujuh Langit Duur Bukit bukanlah ‘menara gading’ yang megah dan absolut. Karya yang sudah dilahirkan layak untuk dinikmati serta dikomentari. Dengan mengacu pada pemikiran dekonstruktif Daerrida (dalam buku Petualangan Semiologi, 2007) serta perkembangan sastra Bali Modern sebagai salah satu produk budaya populer yang dikonsepsi oleh Theodor Adhorno (1979), maka keberadaan Nyujuh Langit Duur Bukit dapat dinikmati dari dua sisi, yaitu popularitas dan hedonitas sebagai berikut.

Popularisme dalam kelindan Nyujuh Langit Duwur Bukit

Popularitas Nyujuh Langit Duwur Bukit teraktualisasi melalui sebuah buku bunga rampai cerpen. Buku kolektif kumpulan cerpen diambil dari majalah Suara Saking Bali terdiri atas 22 cerpen pilihan yang diseleksi dari lebih 94 cerpen yang pernah diterbitkan. Buku kompilasi cerpen diterbitkan dengan tebal seluruhnya 152 halaman oleh penerbit Pustaka Ekspresi. Keberadaan buku ini merupakan bentuk ikhtiar pengelola majalah Suara Saking Bali dalam mengaktualisasi apresiasi sastra Bali Modern sekaligus memperingati hari jadi yang ke-3 majalah tersebut. Cerpen yang sebelumnya sudah pernah dipublikasi kemudian dikomodifikasi dalam buku bunga rampai merupakan tindakan repetitif untuk mengenalkan, membiasakan, serta menyebarluaskan kembali sebagai tindakan mencari popularitas.

Lebih jauh dalam memaknai Nyujuh Langit Duur Bukit, dapat dilihat mulai dari kemasannya. Sampul depan sudah menunjukkan design yang ‘kekinian’ terdiri dari judul “Nyujuh Langit Duur Bukit” dengan latar belakang persawaan dengan dua icon anak kecil laki-laki dan perempuan. Secara semiotis, hal ini menunjukkan sejumlah tanda-petanda yang disajikan dalam bentuk icon, symbol, dan indeks (konsep Pierce dalam Petualangan Semiotika, 2007). Dua orang anak ditampilkan sebagai icon majalah Suara Saking Bali yang umurnya tergolong masih sangat muda. Hal ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk perjalanan penulis-penulis muda Bali dalam menemukan jati diri.

Dalam sampul tersebut juga disajikan citraan persawahan yang separuh hijau dan sebagian lagi padang ilalang yang sedang menggersang. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk upaya pelestarian ranah bersastra masyarakat Bali di tengah gerusan pergerakan massive modernisasi segala lini kehidupan. Selain latar persawahan sebagai latar utama, dalam cover tersebut juga ditampilkan awan menyerupai angka dua hampir membentuk angka tiga. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk perjalanan majalah Suara Saking Bali yang akan berumur tiga tahun. Indeks yang disajikan sekaligus menjadi judul buku “Nyujuh Langit Duur Bukit” secara harfiah dapat diartikan sebagai bentuk menggapai langit dari puncak bukit.

Judul buku tersebut juga menjadi judul cerpen karya I Gede Agus Mahardika (Nyujuh Langit Duur Bukit hal. 1-27). ‘Nyujuh’ dapat dimaknai sebagai upaya unttuk menggapai suatu hal yang sedikit lagi bisa dicapai, ‘langit’ merupakan bentuk visi yang ingin dicapai, ‘duur bukit’ dapat dimaknai sebagai personifikasi tindakan nyata majalah Suara Saking Bali yang sudah tiga tahun sedikit demi sedikit menghimpun karya-karya sastra Bali Modern hingga terbentuk bukit sastra yang kelak bisa menjadi ‘gunung’ sastra Bali Modern. Makna yang begitu megah dibangun melalui ‘wajah’ buku “Nyujuh Langit Duur Bukit” kontradiktif dengan sampul utama yang menampilkan persawahan yang umumnya ditemukan di dataran rendah, bukan perbukitan. Hal ini mengindikasikan bahwa buku ini selain ingin menyampaikan hal secara positivistik namun juga dapat dimaknai melalui pemahaman post modern.

Kelindan Nyujuh Langit Duwur Bukit berlanjut pada konten berupa cerpen yang secara rutin berkala telah dipublikasi. Cerpen dalam Nyujuh Langit Duur Bukit menghadirkan tema-tema kontekstual, seperti tema percintaan, kritik sosial, serta tema kemenangan kebaikan melwan kebatilan sebagai berikut.

Tema percintaan meliputi Nyujuh Langit Duur Bukit, Gong dot ken Kantil, Sayang, Ulian Jengah lan Tresna, Kebyahparan, Kepuh Kembar, Osin, Janda lan Truna Bagus, Potrekan Luh OP, dan Bukitne Pekak Rai.

Tema kritik sosial meliputi Dwaraka, Sing Nyak Pelih Mamilih, Dadong Raja, Ngajang Tai, Jero Balian, Teken Pang Neken, dan Caleg.

Tema kemenangan kebaikan melawan kebatilan meliputi Guru Wates, Dadong Raja, Berung, Koki dadi Tukang Parkir, Ttitiang, dan Bukitne Pekak Rai.

Konsepsi budaya populer seperti yang dikemukakan Adorno (1979), bahwa setiap produksi masal selalu memperhatikan profit yang didapatkan. Hal tersebut dapat digolongkan dalam salah satu elemen budaya populer, yaitu materialisme. Materialisme dalam Nyujuh Langit Duur Bukit dapat diamati dari komersialitas karya yang sebelumnya dibagikan secara gratis dalam Majalah Suara Saking Bali, selanjutnya diperjual-belikan setelah dihimpun dalam bentuk buku antologi cerpen. Hal ini merupakan bentuk pengelolaan potensi milik kolektif menjadi potensi milik komunitas yang mendatangkan profit. Terbitnya buku Nyujuh Langit Duur Bukit mengindikasikan bentuk komersialitas yang mengacu pada sifat materialistik dari pengelolaan karya sastra.

Selain materialisme, dalam Nyujuh Langit Duur Bukit juga dapat diamati elemen lain dari budaya populer, yaitu pragmatisme. Pragmatisme dalam Nyujuh Langit Duur Bukit dapat diamati dari nilai-nilai yang hendak disampaikan oleh para penulis. Nilai-nilai yang coba dimunculkan diantaranya adalah, nilai kesabaran akan mendatangkan kebaikan, kasih sayang yang salah akan memberikan musibah, pilihan menentukan keberlangsungan hidup, dan lain sebagainya. Nyujuh Langit Duur Bukit dapat diumpakan sebagai ‘melting pot’ atau tempat berbagai pemikiran bercampur; bersenyawa menghasilkan sebuah karya yang menerima apa saja yang bermanfaat untuknya tanpa memperhatikan itu benar atau salah.

Dalam ‘melting pot’ ini semua elemen berusaha saling harmonis atau sebaliknya terjadi disharmoni. Harmonis dalam hal ini, dapat menampilkan suatu himpunan pelbagai pemikiran dalam karya sastra menjadi suatu buku. Sebaliknya, disharmoni dapat diamati dari kesenjangan satu karya dengan karya lain baik dalam hal ide dan cara penyajian idenya. Keberterimaan Nyujuh Langit Duur Bukit mewadahi seluruh karya sastra dengan mengedepankan manfaat dan niat para penulis dalam mempertahankan popularitasnya merupakan bentuk pragmatisme. Hal ini terimplementasi dalam salah salah satu cerpen Dadong Raja (karya Carma Citrawati, 2019) ang menampilkan sosok seorang nenek tua yang menguasai ilmu pangliakan (umumnya dianggap ‘ilmu hitam’ untuk menyakiti orang lain) dihadirkan dalam porsi berbeda dari paradigma masyarakat Bali yang umumnya mengintimidasi para penekun ilmu pangliakan. Dalam Dadong Raja tersebut, pragmatisme sebagai salah satu konsep yang mengedepankan pemaknaan daripada penilaian benar-salah muncul sebagai salah satu karya dengan alur pemikiran postmodern yang ‘menjual’.

Dengan demikian, keberadaan Nyujuh Langit Duur Bukit merupakan suatu momentum turunnya ‘risalah maya’ para sastrawan Bali dalam mengelaborasi buah pemikiran. Majalah Suara Saking Bali (menjembatani terlahirnya Nyujuh Langit Duur Bukit) dalam konsep budaya populer memposisikan diri sebagai subjek produsen popularitas. Cerpen menjadi diposisikan menjadi suatu material yang tidak ada habis-habisnya untuk selalu dimanfaatkan untuk mendatangkan profit.

Hedonisme dalam tumpat Nyujuh Langit Duwur Bukit

Hedonitas merupakan bentuk kecenderungan suatu produk diciptakan secara masal dengan tujuan mempopulerkan, memasyarakatkan serta, motif komersial tanpa memperhatikan makna dalam sebuah karya. Dalam menaja Nyujuh Langit Duur Bukit, hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dalam terlahirnya buku tersebut sebagai salah satu budaya populer. Hal ini dapat dicermati dari ide-ide yang disajikan dari sebagian besar cerpen pada Nyujuh Langit Duur Bukit merupakan ide-ide positifistik, seperti tema percintaan, kritik sosial, serta tema kebaikan yang bermura pada akhir bahagia atau happy ending.

Topik yang cenderung repetitif cenderung membentuk pola monoton hingga membosankan. Hal ini kontradiktif dengan tujuan dari produksi budaya populer yang tujuannya untuk ‘laku’, sebaliknya dengan topik-topik yang itu-itu saja akan menyebabkan karya tidak menarik, orisinil, serta tak bermakna. Hal tersebut dapat diamati dari tema-tema berikut.

Nyujuh Langit Duur Bukit (hal. 1); menghadirkan rasa cinta orang tua terhadap anaknya. Dalam kisah ini disajikan bentuk-bentuk kemenangan kebaikan melawan kejahatan yang menjadi tema-tema universal dalam berbagai karya sastra.

Gong dot ken Kantil (hal. 32); menghadirkan lika-liku percintaan muda-mudi dalam sebuah metafora dengan menggunakan gambelan sebagai subjek untuk menyampaikan perbedaan ukuran (fisik) namun berakhir harmoni sebagai satu kesatuan (mabarung)

Sayang (hal. 42); prahara rumah tangga yang terjadi akibat rasa cinta yang terlalu berlebihan oleh orang tua terhadap anaknya. Motif balas dendam serta tanggung jawab terhadap anak ditampilakan dalam beberapa sekuen-sekuennya.

Ulian Jengah lan Tresna (hal. 73); menampilkan kisah cinta yang mendalam terhadap sosok laki-laki yang kemudian berakhir bahagia.

Kebiahparan (hal.78); menyajikan kisah cinta yang tidak mendapatkan restu diakibatkan stigma negatif terhadap pekerja lokalisasi.

Kepuh Kembar (hal. 91); kisah cinta serta pengharapan untuk mendapatkan keturunan laki-laki.

Oshin, Gending I Angsa Putih lan I Pitik Bengil (hal. 109); kisah cinta dalam balutan feodalisme yang sering ditemukan dalam masyarakat Bali antara kaum Brahmana yang mengagungkan dirinya serta jabawangsa yang tidak jelas asal-usulnya.

Janda lan Teruna Bagus (hal. 120); mencintai figur yang baik akan mendatangkan dampak besar pada kehidupan.

Potrekan Luh OP (hal. 130); menyajikan cinta dengan bumbu prahara rumah tangga akibat gaya hidup ‘kekinian’ yang mengakibatkan segala hal menjadi palsu, semu, dan imitasi.

Bukitne Pekak Rai (hal. 140); mengangkat tema universal terhadap cinta tanah kelahiran.

Dari 22 cerpen dalam Nyujuh Langit Duur Bukit, hampir sebagian cerpen diantaranya mengangkat tema percintaan. Hal ini tergolong monoton, bukti stagnansi, serta refleksi dari ketidakberkembangan ide. Menurut pandangan Foucault bahwa repetisi pengetahuan yang terkandung dalam karya sastra berakibat tidak adanya pengembangan kuasa pengetahuan. Hal tersebut sering kali akan bermuara pada stagnansi kreatifitas. Namun demikian, karya-karya tetap dihimpun, dibukukan, disebarluaskan, hingga kiat-kiat komersial. Dalam pemikiran budaya populer, kualitas yang diabaikan namun mengutamakan ‘pemuasan nafsu’ dalam proses produksi merupakan indikasi hedonitas karya.

Dengan demikian, Nyujuh Langit Duwur Bukit merupakan karya yang lahir dan berhak dinilai oleh pembaca. Entah popularitas ataupun hedonitas yang dituai setelah buku ini lahir, hanya pembaca yang berhak menilai ̶ pengarang sudah mati ̶ redaktur sedang berjuang ̶ kami berusaha membangun walau terkesan nyinyir. ‘Nafsu’ sebagian pembaca mungkin saja terpuaskan dengan kelindan positifistik edutaimen ‘nan elok’, namun beberapa dari kami hanya bisa dipuaskan dengan ‘ketumpatan’ ide-ide yang menghasilkan daya kejut, daya khayal, serta imajinasi yang menembus realitas; hyperealitas karya. [T]

Bilbiografi

- Adorno, Theodor. 1979. Popular Culture (Terj.).Yogyakarta: AITI

- Barthes, Roland. 2007. Petualangan Semiologi (Terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Mahardika, Agus, dkk. 2019. Nyujuh Langit Duur Bukit, Pupulan Satua Cutet Suara Saking Bali. Tabanan: Pustaka Ekspresi

- Piliang, Yasraf Amir. 1999. Hiper-Realitas Kebudayaan. Yogyakarta: Jala Sutra

- Pradopo, Rachmat Djoko. 1995. Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Putra, Darma. 2005. Tonggak Baru Sastra Bali Modern. Denpasar: Pustaka Larasan

- Sastrawan, Juli. 2021. Menatap Perempuan Bali Secara Sekala dan Niskala dalam Leak Tegal Sirah. Denpasar: Sebuah Artikel