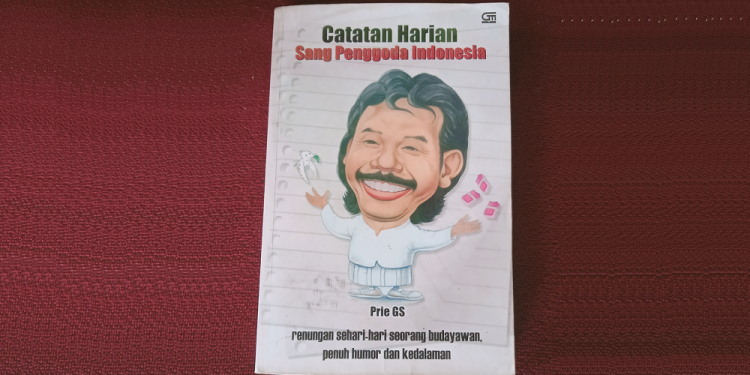

- Judul : Catatan Harian Sang Penggoda Indonesia

- Penulis : Prie GS

- Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, 2009

- ISBN : 978-979-22-4693-3

- Tebal : 440 halaman

Pandemi sekarang ini adalah momen istimewa. Kenapa? Pertama, di pandemi ini, tidak banyak yang menduga kalau durasinya akan sebegini lama—tak reda-reda. Kedua, tidak ada satu rujukan keilmuan yang pasti: pandemi dan eksesnya—diakui atau tidak—berada di luar jangkauan ilmu terkini. Ketiga, dan seterusnya, saya kira bisa dilanjutkan sendiri. Karena sangat mungkin digit penomoran itu akan menolak dihentikan. Pandemi menjadi istimewa, dalam kerangka baca ini: ia selalu bisa mengelak dan menolak segala rumus pasti. Ia penuh tafsir, penuh kesan, penuh “macam-macam”.

Kelihaian pandemi untuk berkelit saat berhadapan dengan prediksi dan preskripsi ilmiah, membuat kita harus puas sebagai defender. Apalagi sebagai warga yang awam secara medis, malah harus mundur lagi ke belakang sebagai goal keeper.

Mencermati perkembangan yang terjadi—mulai kisah PSBB, vaksinasi, sampai ancaman mutasi virus B117 yang (konon) kebal vaksin—serbuan ekses pandemi terasa agresif, liar, bahkan kamuflatif. Bila dibandingkan misalnya dengan angkernya “tiki-taka” Barcelona di era puncak keemasannya, pandemi masih lebih ofensif. Di era sedemikian ini, maju ke tengah sebagai mildfilder, atau merangsek ke depan sebagai striker, malah akan membikin musnah diri sendiri. Pandemi ini adalah titah alam, titah Tuhan. Maka menghadapinya sama sekali tidakboleh jemawa. Bukankah kita hanya makhluk fana biasa?

Sedikit-banyak Darwin ada benarnya. Menghadapi alam yang sedang bergolak menjela-jela sedemikian pemurka, manusia kedah pandai beradaptasi untuk dapat bertahan hidup. Ubur-ubur saja bisa melewati saringan evolusi, masa kita, manusia tidak?!

Kembali ke Buku

Manusia mempunyai semua potensi yang dibutuhkan untuk beradaptasi. Menghadapi pandemi, banyak cara bisa dilakukan. Salah satu jenis moda adaptasi paling rasional, beradab, konstruktif, dan elegan adalah ‘membaca buku’. Bersibuk dengan buku memang tidak bisa memantrai pandemi supaya lingsir segera, tetapi melalui berbuku kita bisa menjeda pikiran, membawanya lebih ‘waras’ dan jernih. Pikiran adalah kunci, di saat media (sosial dan massa) banyak memberitakan warta sampah—tentu tidak semua—kita butuh merawat pikiran. Buku bisa menjadi semacam tolak balak atas “sampah informasi” yang berseliweran di sekitar kita.

Tentu saja tidak semua buku memiliki energi perjernihan seperti termaksud di atas. Satu di antara banyak buku yang berenergi bersih dan membersihkan adalah Catatan Harian Sang Penggoda Indonesia warisan Prie GS.

Mulanya, saya mengenal Prie GS dari seorang teman. Saat itu, walau belum pernah bertemu, baik secara fisik maupun fiksi—saya menyebut tulisan dan karya sebagai fiksi—nama ini sudah terasa dekat. Pertama, nama “Prie” persis sama dengan nama saudara misan saya. Kedua, “GS” cukup familiar sebagai nama merk sebuah accu—baca “aki”, ya—yaitu GS Astra. Maaf sebut merk. Ketika kedua kata itu digabungkan, seketika terasa “dekat”.

Bagi saya, ini sebuah kebetulan. Kendati secara psikologis dan ilmu firasat, akan ada yang menolak istilah “kebetulan”, karena bagi kedua fakultas itu, “tidak ada yang kebetulan di dunia ini”. Semua punya penjelasan ilmiahnya. Walau begitu saya nyaman dengan kata itu: ini tetaplah sebuah kebetulan, yang marja’ dasarnya dari kata “betul”.

Diksi Kegembiraan

Buku ini adalah pertemuan pertama saya secara fiktif dengan penulis itu. Buku ini sudah terasa jernih, sejak di lembar motto pembuka. Sebagai gerbang resepsionis, Prie GS—dia sendiri lebih suka diakrabi dengan sebutan Pak Dhe—membuka sapaan dengan serdawa: “sejak rajin bergembira, hidup saya berubah. Bergembiralah, karena gembira itu mudah!”. Padang dan jernih, bukan? Kegembiraan, atau minimalnya kehendak bergembira adalah topik utama buku ini.

Lembar-lembar berikutnya semakin memikat. Di kata pengantar, Prie GS mengkategorikan bukunya ini sebagai catatan “sudut pandang”. Sudut pandang dirinya yang melihat dunia, melihat keseharian senyatanya dengan mata kegembiraan. Sampai di sini terlihat wilayah olah dari buku ini, memang tak jauh-jauh dari momen-momen keseharian yang biasa, nyata, lekat, sebagai ruang singgah segala ekspresi kegembiraan.

Dengan gaya tulisnya yang luwes dan ringan, Prie GS bicara dan bercerita tentang banyak hal—sangat banyak hal. Membaca “Catatan Harian” Pak Dhe Prie ini, seakan ada teman datang, duduk ramah di teras rumah. Dia tiba-tiba akrab tanpa bermanis-manis kata. Dia ngomong ngalor-ngidul karu-karuan. Misalnya, dia bercerita bagaimana dilematisnya perasaan seseorang yang sedang kesusahan—anak sakit, dompet menipis—malah ada teman datang mau meminjam uang. Di sini, etik kedermawanan diuji, “kebaikan” bersitegang dengan empan papan. Tapi Pak Dhe berhasil melewatinya dengan elegan. Justru di saat seperti itulah, kedermawanan termurnikan, menjadi apa adanya tanpa kepentingan ingin disebut “baik” (hlm: 180).

Di bilik lain, ada kisah tentang kegeraman seorang pembeli makanan yang direcoki pengamen, pengemis, berikut serapah halus mereka saat tidak dikasih ‘receh’. Namun geram semacam itu ternyata bisa berbalik. Justru pembeli makanan lah yang keliru tempat. Di saat zaman repot dan sulit, bisa-bisanya mereka anteng makan-makan. Begitulah, Jika Hidup Cuma Mau Enak (hlm: 121).

“Catatan Harian” ini, bagi saya termasuk kategori ‘buku penting’. Khusus pada masa-masa pandemi seperti ini, buku ini naik level menjadi ‘sangat penting’. Di kondisi biasa, pada kesibukan biasa, buku ini sudah berposisi penting dalam kemampuannya untuk menjernihkandan mendetoksifikasi ‘sudut pandang’. Alih-alih saat pandemi yang menyebabkan banyak pikiran menjadi salang-tunjang, pating besasik tak keruan, refleksi semanak Pak Dhe ini terasa berlipat-lipat urgensinya.

Bagi saya, buku ini memberi gravitasi akan fitrah kemanusiaan, yaitu kefitrahan untuk berbahagia di segala sit-kon apapun. Kita, banyak yang telah lupa rumah, terlalu menjauh dari fitrah: apa-apa digelisahkan. Tentang rasa makanan tidak cocok, gelisah. Tentang pacar yang tidak perhatian, gelisah. Tentang pendapat yang tak didengar, gelisah. Ada undang-undang baru, gelisah. Ada isu viral, tanggapannya gelisah dan marah-marah. Nah, “Catatan Prie Gs” ini justru berlaku sebaliknya, ia selalu punya strategi buat menjadi ‘manusia bahagia’—satu kondisi psikologis yang oleh Abraham Maslow disebut sebagai bermental sehat.

Dari awal, buku ini sudah menggembirakan saya. Untuk buku sepenting ini, saya justru mendapatkannya dengan harga sangat mirah: kaleh doso ewu rupiah (Rp 20.000). Waktu itu saya melihatnya terselip pada rak yang nylempit, saat Gramedia sedang obral besar. Iya, bukan di toko bukunya yang besar gagah itu, tetapi di gudangnya, saat Gramedia sedang “cuci gudang”. Mungkin inilah yang disebut jodoh buku pada pembacanya, atau sebaliknya, pembaca yang berjodoh dengan bukunya. Betapa gembiranya saya saat itu.

Sekarang, buku ini adalah kegembiraan saya di masa pandemi ini. Dengan ketebalan 400 halaman lebih, kegembiraan ini cukup awet. Kita tidak perlu membacanya cukup serius. Kita tidak butuh menautkan antar topik dan judul di dalamnya. Karena ini hanyalah ‘catatan’ yang di setiap cerita terpisah dengan cerita lainnya. Kendati demikian, setiap cerita membawa kita masuk dalam ruang nyaman. Kenyamanan yang lahir dari perut ‘kegembiraan’. Dan kegembiraan inilah, yang membawa pandemi tenggelam: mati, terkubur di kedalaman kesadaran jiwa yang gembira.

Walau penulisnya sudah meninggalkan kita pada 12.02.2021, kegembiraan yang ditinggalkannya abadi. Saya merelakan kepergiannya, karena kata Pak Dhe sendiri (hlm: 180): “Mau rela atau terpaksa kita toh mati juga. Perasaan rela membuat saya nyaman”. Selamat jalan, Pak Dhe. Saya rela dan gembira pernah mengenal anda. [T]