Sebenarnya saya tidak paham-paham dengan nalar penuh, atau sepenuhnya nalar, dalam memahami lontar. Sebab semakin banyak belajar lontar saya merasa tidak dituntut sepenuhnya paham dengan piranti nalar, tapi lebih dituntun berimajinasi.

Membaca lontar sepertinya membantu membentangkan imajinasi agar semakin jembar untuk membuka kemungkinan baru dalam memahami, memahami dengan cara melampaui logika dan menerobos batas nalar.

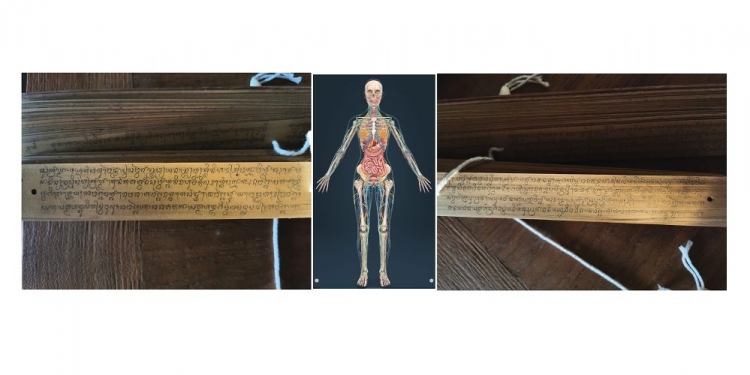

Contohnya, ketika belajar fonologi warga aksara, lebih terasa belajar mengimajinasikan jeroan tubuh.

Begini penjelasannya:

‘Ka Warga’, yaitu: ka, kha, ga, gha, nga, menjadi kulit dan bulu.

‘Ca Warga’, yaitu: ca, cha, ja, jha, nya, menjadi daging dan lendir-lendirnya.

‘Ta Warga’, yaitu: ta, tha, da, dha, na, menjadi darah dan keringat, dan segala cairan yang ada di badan.

‘Ṭa Warga’, yaitu, ṭa, ṭha, ḍa, ḍha, ṇa, menjadi nene dan otot sampai di persendian.

‘Pa Warga’, yaitu: pa, pha, ba, bha, ma, menjadi segala yang ada di perut dan tetap pada fungsinya.

Pembagian di atas disebut ‘Pañca Wingśakṣara’ yang 25 jumlahnya.

Sebenarnya saya tidak paham secara logika, sekalipun belajar fonologi dengan baik, karena tiada ada logikanya jika warga fonem tersebut menjadi isi (jeroan) dan bagian dari badan kita, baik berupa lendir, darah, keringat, isi perut, dll.

Warga aksara dalam banyak lontar, tidak hanya ada dalam lontar Catur Yugha, ada juga dalam Aksara Ring Sarira, Aksara Wyanjana, dll, yang membuat pembacanya digiring menggabungkan imajinasi jeroan tubuh dengan suara fonem, silabel dan warga aksara. Akustika dan fisiologi berbaur.

Membaca lontar mengajak saya tidak merasa pintar tapi merasa meluas-lebar-panjang-dalamkan imajinasi. Membaca lontar tidak mengajak saya merasa paling benar tapi merasa kebenaran yang dilihat seseorang bersandar atau bergantung dari luas-lebar-panjang-dalam imajinasi seseorang. Dan kebenaran yang saya lihat tidak bisa saya paksakan pada seseorang. Mungkin hanya bisa saya dongengkan.[T]

Catatan Harian 14 Januari 2020