BELAKANGAN, panggung politik nasional ramai menyuguhi dikotomi diksi. Optimis dan pesimis salah satunya. Di luar itu, masih banyak diksi aneh lain dari para elit yang semakin menjelaskan kelucuan pentas politik di Indonesia.

Kesan sebagai kelompok optimis dibangun oleh petahana. Redaksi-redaksi yang dihadirkan di ruang publik lewat podium atau layar kaca mengesankan begitu. Bagi kelompok ini, negara selalu dalam keadaan baik-baik saja.

Neraca perdagangan minus, nilai tukar Dollar USA sempat menembus 15 ribu, impor kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi tak sampai 7%, dan masih banyak masalah lain disikapi pemerintah dengan keengganan secara eksplisit untuk mengoreksi diri sendiri. Atau sekadar mengakui sedang tidak bekerja secara optimal.

Bahwa pemerintah telah berusaha meregulasi kembali kebijakan ekspor-impor, bahwa kendala-kendala lain yang dihadapi negeri juga diakibatkan oleh faktor eksternal. Salah satunya yang paling sering mampir di telinga adalah perang dagang USA dan Tiongkok.

Intinya, pemerintah mengklaim bahwa mereka tidak diam. Bahwa Indonesia tetap akan menjadi negara hebat dalam dekade mendatang.

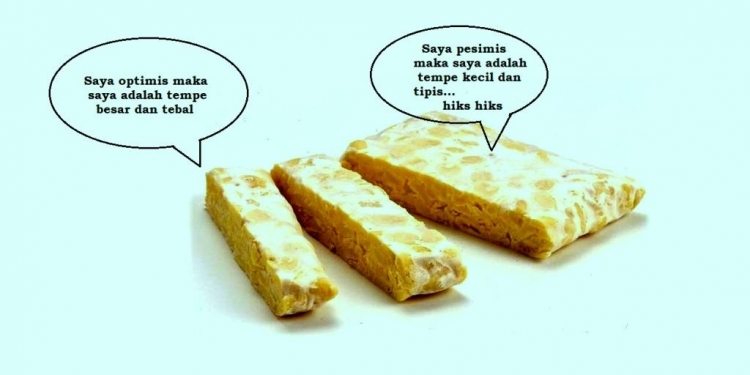

Sebaliknya, narasi yang dibangun kelompok penantang punya suasana yang sama sekali berbeda. Dari ancaman krisis yang parah, terlalu bergantung pada impor, tempe seukuran kartu ATM, harga nasi ayam di Jakarta lebih mahal daripada di Singapura, mayoritas orang Indonesia hidupnya pas-pasan, hingga bubarnya negara.

Narasi-narasi macam itu kemudian dilabel sebagai narasi pesimis oleh kelompok petahana. Dan, secara naluriah, kelompok penantang berdalih menentang. Juga di ruang publik. Bahwa narasi yang mereka bangun bukanlah gambaran pesimisme. Tapi, gambaran realita republik, yang kata mereka sedang salah urus.

Sampai di titik ini, untuk sekadar menenangkan diri dan menghindari perdebatan omong kosong, barangkali, banyak orang perlu menyadari, bahwa segala hal, di masa hangat politik, bisa didikotomi. Bisa dijual. Jangankan sekadar diksi, bahkan Tuhan dan setan-pun ikut ditarik-tarik. Surga dan Neraka-pun ikut dibawa-bawa.

Pentas politik di Indonesia memang unik. Lintas alam. Lintas makhluk hidup. Hingga Tuhan serta Surga dan Neraka ciptaan-Nya. Padahal, politik itu hanya muncul dari, oleh, dan untuk manusia. Tapi, toh ada juga yang justru getol percaya, dan berteriak.

Narasi adanya kelompok optimis dan pesimis di pentas politik hari ini tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Apalagi secara total menjadikannya sebagai dasar penentuan pilihan politik di tahun 2019. Karena, di setiap perhelatan politik, semua orang yang berkepentingan selalu memoles diri. Menjadi lebih tampan untuk memikat kaum perempuan. Menjadi lebih menawan untuk menggaet para lelaki. Hati-hati.

Mereka hadir hanya sebagai alat propaganda.

Petahana tentu selalu datang dengan segala macam redaksi kemajuan dan harapan solusi dari berbagai masalah. Menyampaikan kabar kepada rakyat bahwa selama ini mereka telah bekerja. Telah berupaya menjalankan suara rakyat yang diselipkan di kertas suara 4 tahun lalu, 2014.

Tentunya, dalam narasi itu ada satu tujuan. Agar rakyat masih percaya padanya dan memilihnya kembali tahun depan, 2019.

Sebaliknya, tim penantang selalu hadir dengan segala bentuk kekurangan pemerintahan saat ini. Menyampaikan berita kepada rakyat bahwa pemerintahan saat ini belum bekerja dengan baik. Atau sekadar cukup baik. Bahwa diri mereka menawarkan perubahan untuk menjadikan tanah ini lebih baik.

Tentunya, dalam narasi itu, tujuannya juga satu. Agar rakyat tak lagi percaya pada pemerintahan saat ini sehingga berpaling ke pelukannya di tahun depan, 2019.

Namun, di balik kedua upaya propaganda itu, yang wajar saat kompetisi politik, tim petahana dan penantang sering melupakan hal yang cukup penting.

Masyarakat jarang, kalaupun ada sangat sedikit, diberikan tontonan tentang kebesaran hati mengakui kekurangan dan keikhlasan diri mensyukuri kemajuan. Para politisi yang diundang di berbagai acara gelar wicara di banyak stasiun TV menjadi buktinya.

Mereka, dari kubu petahana, berupaya sekuat tenaga melawan, atau menghindari, argumen-argumen kritik yang dikirim penantang, yang apabila diresapi pasti ada benarnya. Sepertinya semua yang dilakukan pemerintah sudah benar adanya.

Mereka lainnya, dari kubu penantang, berdalih dengan upaya sangat keras untuk mengabaikan segala bentuk kemajuan negeri yang sudah diupayakan oleh pemerintah saat ini. Sepertinya semua yang dilakukan pemerintah tak ada benarnya.

Buruknya lagi, perdebatan itu sering kali sampai pada suatu hal yang paling menyedihkan. Berupa obrolan tak substantif sampai argumen yang tak masuk akal. Hingga pilihan terakhir yang paling realistis adalah mematikan TV atau pindah channel.

Jadi, pesan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tentang pemilu yang sejuk dan damai tempo hari jelas-jelas belum sampai. Jangankan kepada masyarakat akar rumput, kepada para elit dan tim internalnya pun belum.

Sehingga, menjadi wajar bilamana media sosial hari ini masih menjadi gelanggang “perang”. Karena kecintaan dan kebencian yang buta masih tumbuh subur di ruang publik. (T)